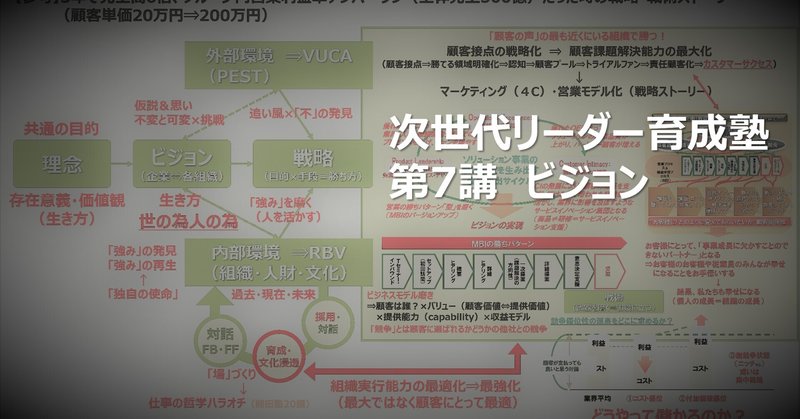

次世代リーダー育成塾 第7講 ビジョンとは未来への熱源 その上でどう戦略を立てるか(その一)

第7講では前回で述べた「情熱」を用いて、「志が集まるビジョン」「戦略の立て方」について述べたいと思います。具体的には目的を定め、「ありたい姿」(未来創造図)と「あるべき姿」(立ち返るべき原点、取り戻すべきZEROポイント)について、どうリーダーは描くか、について語ります。

前回の要点 「情熱」の使い方

前回「情熱、それは尊い。ないよりは良い。無ければ生きていながらにして魂が抜かれ、生きながら死ぬことに繋がってしまう、と私は考えています。」と書きました。これは私の思想です。思想とは諸行無常の目の前の現実に流されない心の錨です。

また「情熱をどう使うか」について、ビジョンを描く上で決定的に重要なので前回の文章を改めて。

「正しく情熱を使うとは、

①目的を明らかにし、意志(どうなるかではなくどうするか)を立て、

②目的のためにそのエネルギーを注ぎ込むこと

こう読めます。つまり、情熱を正しく熱意として変換していく。その間に決定的に必要なのは、「目的」ということ。そこに前回までにお伝えした「志」の基本的な考え方である「私利私欲ではなく世の為人の為」を加えるならば「利他」という一言で説明できるものと考えます。要するに情熱の正しい用い方とは、「目的」と「利他」、このために用いることであります。」

上記のことを前提に個人の価値体系としてパーパス・ミッション・ビジョン・バリュー(ウェイ)に整理すると次のようになります。あくまで「個人の」です。

組織の前にリーダー自身の価値体系が明確になっているか?

理念やビジョンが組織に浸透しない、というご相談は枚挙にいとまがありません。この問題の本質は主に2つです。

①未来に影響力のあるリーダー自身に価値体系(PMVV)がない

②同志を得るためのコミュニケーションが不足している

この2点です。前講までに申し上げたように、先ずリーダーに自らを導くものがあるかどうかが決定的に重要です。でなければビジョン、戦略、計画をやり抜く途中でメンバーが迷ったり、様々な局面でリーダー自身がメンバーをフォローしたり、更には危機において指揮官先頭で組織を救うことができないからです。何よりも関わる人を「ワクワク」させる光源にならなければなりません。前置き長くなりましたが、改めて私の価値体系を。

①パーパス(存在意義):人生で様々な人に支えられてリーダーという役割を担わせてもらった。その経験という財産、人の成長支援という自身の強みをリーダー育成の要諦、失敗学、成果事例という社会で共有できる財産に換え、次世代の志あるリーダーに引き継ぐ。そのことを以て与えられた強みと使命を世の為人の為に役立てることで一人の人間としての責務を果たす。この事を社会で生きる現役の一人としての存在意義とする。

②ミッション(使命、理念):1社でも多く「良い会社」を増やし、次世代に渡すことで「善い社会」を遺すことに貢献する。

③ビジョン:50歳になるまでに1000人以上の次世代に関心のある「善い」リーダーを増やし、「生きる喜び」「働く喜び」「物心両面の幸福」を感じられる会社が増えている、その連鎖が未来の社会を明るくしているという確信を世の中に届けている

④バリュー:決して短期的な利益のために中長期の価値を見失わない。一人として人間の可能性を疑う人の成長を諦めない。リーダーとして誰よりも学び実践する。私にとっての成果とは「善いリーダーをお客様組織に残すこと」つまり中長期の価値とは、世の為人の為に役立とうとする真摯な「人を残す」こと。そのために人一人ひとりの成長と喜びを諦めない。

となります。上記は普段から思っていることなので、無論、すぐに誰かに聞かれても即答できます。正しいかどうか、も大切ですが、「どうなるか」よりも「どうするか」「何のために生きるか」という意志と信念を大切にしています。しかしこれはあくまで個人の価値体系です。ここで個人の価値体系を申し上げたのは、”これが組織だったら”をイメージしてもらいやすくするためです。あくまで個人の、ということが大事で、組織で理念、ビジョン、行動規範などのバリュー・ウェイがあるのなら、共に働く仲間と「共有」しなければなりません。ではどうするか?現在の積み重ねが未来を創ります。ならば、現在の仲間と「未来」を共有しなければなりません。じゃあ、どうするか。この後語ります。

センスメイキング(意味のある未来の共有)

前述したような個人の価値体系(P・MVV)は自らを導き動かすものです。従って自分から動く、主体的に考え働くことができます。しかし、他人である仲間が同じように動いてくれるかと言えば無論そんなことはありません。ではどうするか。ポイントは共有ではなく、「共感」となります。この事は最近改めて大切だと言われることが増えていますが、頭でわかっていても実際に自己と他者の間に共感を生み出すことは難しいものです。この際、使える理論としては「センスメイキング理論」と呼ばれるものがあります。入山章栄教授の書籍(『世界標準の経営理論』)で初めて知った理論ですが、経験からも非常に重要な理論だと感じています。まだ明確な定義が確立された理論ではなかったようですが、最近少しずつ世のリーダーからその重要性を見聞きするようになりました。一言で言えば「納得、腹落ち」理論。意味のある未来を組織や社会にもたらすリーダーシップのあり方、と言っても過言ではないのではないでしょうか。

では共感、腹落ちを実現するために、具体的にどうするのか。結論から申し上げれば、共感を得るには「認知」「理解」「解釈」「納得(腹落ち)」「実践」「実感」というプロセスを必要とします。共感の成功要素としてのこのプロセス(KFS:カギとなる成功要因)の必要手段はコミュニケーションです。相手は多数であっても最終的には一人ひとりにとってのプロセスを必要とします。つまり最終的には一対一のコミュニケーションを必要とするということです。従って、一対一のいづれかがミッションの「主体者」(≒内在化させていて体現している人)でなければ空理空論になって上滑りします。つまり共感はおろか、ミッションの浸透は遠く果てしないものになります。この主体であり体現者が「リーダー」となります。従ってこのリーダーの存在なしには、世に言うパーパス・ミッション・ビジョン・バリュー(PMVV=組織共通の価値体系)は浸透しえないのです。リーダーは浸透の必要条件ですが、十分ではありません。コミュニケーションを通じた一人ひとりの他者(仲間)との共感がもう一つの条件です。この場合、100人社員がいたとして、必ずしも100人の共感を目指さなくても構いません。先ず2割、つまり20人の共感する仲間を増やすことを目指します。つまり20人のリーダーをつくるということです。

STEP1 先ず「認知」

例えば先にお示しした個人的な価値体系が仮にある企業組織のものだったとして、例えば②のミッション「1社でも多く「良い会社」を増やし、次世代に渡すことで「善い社会」を遺すことに貢献する。」が企業の共通使命だとする。これを内在させる筆者と同じように隣の仲間も同じ使命を「見ている」。明文化されているので「見る」ことはできるのです。明文化することはその意味で「共感への第一歩」となります。この段階は先のプロセスでいえば「認知」となります。明文化は共感してもらうことを前提に考え抜いた言葉を紡ぎますが、次のステップである「理解」のしやすさも考慮しなければなりません。短い言葉であっても、組織の過去・現在・未来という時間軸をも示すものになっているか、らしさや強みを活かせる勇気づけになるものか、など、様々な場面、一人ひとりの仲間の顔を思い浮かべながら明文化していきましょう。次回、理解以降のステップについて語ります。

STEP2 「理解」

次回へのイントロとして、「理解」のステップに必要な手段は1対多でも構いませんがリーダーが先ず語ることです。そして対話することです。ビジョンなど可変的なものは出来るだけ重要なメンバーを巻き込んで創り上げてもいいですが、理念やミッションなど不変の価値体系はリーダー自らが社会と約束するものですので、リーダーが先ずは示すことが重要です。従って、他者の理解が必要になります。その理解、どのように得るのか。この事について次回、その2で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?