「羊羹」の由来と成り立ち

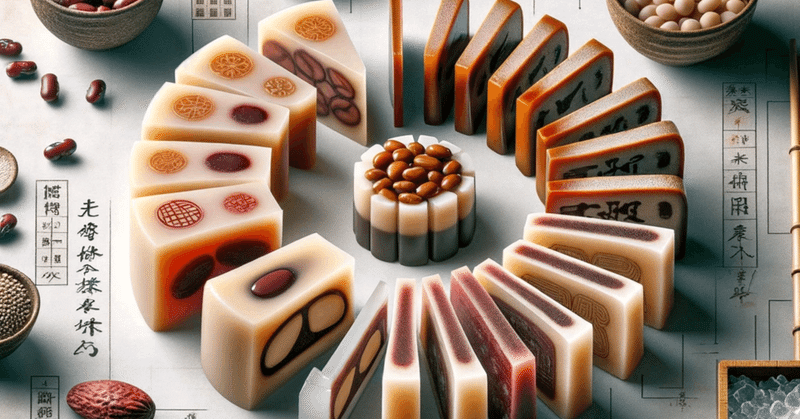

一般的には、小豆を主体とした餡を型(羊羹舟)に流し込み、寒天で固めたもの(『煉(練)羊羹』の場合)を『羊羹』と呼んでいますよね?

この和菓子の王様とも云える『羊羹』について、その由来や成り立ちなどをお伝えしたいと思います。

羊羹とは

羊羹とは、元来は中国の料理のことで、読んで字の如く「羊の羹」のことになります。

(動物である)“羊”の意味するところは簡単に理解可能ですが、それでは“羹”とはどの様なものなんでしょうか?

この言葉は現代の日本ではあまり馴染みのないものですが、肉や野菜を入れて煮立てた熱い汁物料理のことを指します。そこで“羊”を材料にした“羹”ということで(即ち「羊羹」を)直訳すると、蒸した羊肉入りの煮込み料理という意味になります。

元祖羊羹のバリエーション

「羊羹」の他に「鼈羹」、「雉羹」、「猪羹」などの使用する肉の種類に応じて多数の種類が存在し、そのどれもが汁椀に蒸肉を浮かせた煮込み料理でした。

この仕法(調理法)は奈良時代、渡来人や遣唐使によって日本に伝えられ、一時期は朝廷の貴族や高僧など上流階級の主要な料理の一つとなりました。

しかし、獣肉を食することの禁忌から早々に廃れてしまいましたが、山間部の猟師などを筆頭に、庶民の間では猪肉や鹿肉などを食べることは長年続いたようです。

そして煮込み料理自体は、ごく一部を除いて獣肉主体から植物性の材料による調理法へと変わっていきました。

つまり、元来「羊羹」は羊の肉を煮た煮込み料理の類で、具材の羊肉が冷めてゼラチンの作用で凝固し、自然に餡掛けや煮凝りの状態となったものでした。古代の中国北東部において遊牧民が好んで食していた羊肉の汁物料理が、調理後の翌日には冷めて固まり、それを短冊状に切って食材にしていたのが「羊羹」の始まりと言われています。

中国南北朝時代に北魏に降った毛脩之(東晋・北魏の武官で料理が得意な人物。375年 – 446年)がこの「羊羹」を作ったところ太武帝(北魏の3代目皇帝)が大変喜んだという既述が宋書にあります。

日本での『羹』の発音は、漢音の場合は「コウ/カウ」で、唐音だと「カン」となり、現代中国語の発音「コン (geng)」に近いとされます。

漢字の音読みには、呉音・漢音・唐音(宋音・唐宋音)・慣用音などがあります。

呉音は漢音が伝わる以前に日本に定着していた発音であり、漢音は7~8世紀に遣唐使や留学僧らによってもたらされた唐の発音(秦音)、唐音は鎌倉時代以降、禅宗の留学僧や貿易商人らによって伝えられたものとされています。

現代の中国では、この元祖(菓子ではない)「羊羹」に当てはまる料理を見つけることは出来ない様ですが、北京料理に「羊肉(ヤンロウ)」と呼ばれるものが近しいようです。

かつては羊肉と野菜などを入れたごった煮の煮込みだったとされ、現在では日本の「しゃぶしゃぶ」の様にして食べる鍋料理だそうです。

鎌倉時代以降の羊羹

さて鎌倉時代以降、羊羹の調理法が渡来の禅僧によって再び日本に伝えられましたが、禅宗では肉食が戒律(五戒)により禁じられていた為、精進料理として羊肉の代わりに小豆を使用した“もどき料理”が考案されたのでした。

また日本の史料・文献における「羊羹」の初出は、室町時代~安土桃山時代に著わされた『庭訓往来』や『包丁聞書』の中の点心に関するものと云われていますが、ここでは既に本来の読みである「ヨウコウ」が、「ヨウカン」に変わっていたとされています。

『庭訓往来』は、室町時代の往来物で、僧・玄恵 の著作とされるが定かでありません。

庶民用の初等教育用の|書簡文範

《しょかんぶんぱん》で、庶民の生活上必要な用語を網羅し、室町期から江戸時代を経て明治初期にまで広く普及していました。

『包丁聞書』とは、塙 保己一が編纂した『群書類従』に収録されている料理書で、成立年代は確定されていませんが16世紀後半のものと推定されています。

話を戻し、この“もどき料理”は、当初は現代のスイーツの様な菓子というよりも、あくまで獣の肉を用いない“羹”としての「羊羹」の調理法の確立を目指したものでした。

例えば、赤小豆や摺り下ろした山芋と小麦粉に葛粉を少量を加えて捏ねて、それを羊の肝の形に切って蒸して汁の具材として入れたものでしたが、結果としてその材料と仕法が今日の蒸羊羹の製造法のベースとなったとの見解もあるのです。

「羊羹」は、鎌倉時代から室町時代にかけて禅宗を学ぶ目的で中国へと留学した僧侶や日本に渡来した中国人の僧侶が食していた「点心」の一つでした。

尚、この「点心」とは、1日2食の食習慣だった当時の僧侶達が、朝食と夕食の間にとった間食・軽食(事実上の昼食)のことですが、その為、当初の味付けは特に甘くもなく、肉の代わりに植物性の素材を使った“もどき料理”でした。

また、色味を調整するために鍋墨を加えて羊の肝臓に似せた色にしたとも伝わります。しかし後には、菓子類も点心と呼ばれる様になります。

現代の羊羹のルーツは?

一方で現代日本の菓子である羊羹に似た食べ物(料理ではなく菓子)としては、中国・唐代の頃より羊の肝によく似た砕米(米粉)と黒砂糖(砂糖)を練って蒸した餅菓子(小豆を小麦粉や葛粉と混ぜて作る餅とも)があったとされ、羊の肝の形と色に似ていたことから「羊肝効」・「羊肝糕」・「羊羹雛」または「羊肝餅」と呼ばれていました。

中国、唐代に重陽の節句の際に作られていた菓子に「羊肝餅」がありました(『喜多村信節の嬉遊笑覧』等に記述)。

重陽の節句とは、日本の九州地方では祭の意味にも使われている“お九日(おくにち or おくんち)”に当たる9月9日で、秋祭をする風習として、「重陽糕」という餡入りの練り餅を食べるそうです。

「重陽糕」は春節(旧正月)に食べることが多い「年糕(ニェンガオ)」などと同様の餅米食品の一種で、縁起の良い食べ物(「糖年糕」とも、御目出度い動物や品々などの色・形を模しているものもあります)です。

香港在住の知人から聞いたところでは、菓子店やケーキ屋さんでも販売されていますが、やはりそのまま食べるには硬く、一口サイズに薄く切って蒸して或いは炒めて食べるそうです。

本場の食べ方は色々でしょうが、火が入ると柔らかくなり、溶き卵などを絡めて焼いて食したら大変な美味で、食感などは日本の外郎と似ていると聞きました。

尚、節句期間中に各々決められた餅米食品を食べるのは、中国江南地域に共通している習俗の様です。

但し、これらはどこまでも羊肝に似た餅であって、材料に羊肉を使用している訳ではなく、料理の「羊羹」とはまったく別物でした。

羊の肝に形や色が似ていたことから「羊肝」と称されましたが、菓子の名称としては、その字面・字体が好ましくないと考えられて、“肝”を“羹”に改めて使ったのが後の羊羹だとの説もあります。

これが鎌倉時代から室町時代の初期にかけて禅宗と共に(例えば、小田原外郎家の始祖である陳宗敬などにより)渡来し、発音が似ていることもあってか“肝”と“羹”が混同されて、初期の蒸し菓子タイプの羊羹(現在の外郎に近い)の基になったとも云います。また一部には“ようかん”の当て字に(逆に)“羊肝”を使用する場合もあったとされます。

その後の菓子としての羊羹に関して、この羊肝糕や羊肝餅と呼ばれた菓子類がご先祖様なのか、それとも前述の禅寺の“もどき料理”が原点なのか、明確なところは解りませんが、その後、何れか、もしくはその両方が互いに影響しあって茶道点心として用いられるようになり、更に改良されて甘味を加えて茶菓子として確立されたという説が有力の様な気がしています。

和菓子としての羊羹へ

室町時代が進むと、茶道の興隆と共に確実にこの羊羹は料理(点心)から菓子へと変化し、戦国時代/安土桃山時代には完全に和菓子の一つに衣替えして、茶席の菓子の代表となっていきます。

菓子の羊羹は「羊肝糕という餅の一種が伝わったものだ」と、江戸時代の随筆作者喜多村筠庭が著した風俗の百科事典『嬉遊笑覧』には記載されています。

禅僧がもたらした代表的な食文化には、喫茶の習慣と点心があったとされていますが、茶菓子に、甘味を足した点心の「羊羹」が用いられるのは時間の問題だったのかも知れません。

室町時代には、既に「砂糖羊羹」の名が記録に見えます。通常の羊羹の甘味付けには甘葛を使ったので、貴重品の砂糖を使った場合は特に「砂糖羊羹」と呼んだとされます(伊勢貞丈の『貞丈雑記』等)。

江戸時代以前はすべての羊羹が蒸羊羹でしたが、やがて江戸時代に入ると寒天を利用して作る煉羊羹が登場します(後述)。また料理菓子として、煉羊羹を半煉り状にした製法の羊羹も作られ、これが後に水分を多くした水羊羹へと進化、御節料理として冬の季節に食されました。

記事は以上となります。

当財団は、がん治療を受ける患者様及びそのご家族、認知症をお持ちの方々と支援者、さらには地域社会と環境の改善を支援する多岐にわたる活動を展開しています。この一環として、木村潤氏の遺稿を広く公開し、誰もが自由にアクセスし、学び、感じることができる場を提供しております。

これらの記事を通じて、皆様に少しでも価値を感じていただけましたら、ご購入かシェアといったご支援をいただければ幸いです。ご支援は任意ですが、皆様からの温かいご協力が、今後も質の高い情報を提供し続けるための大きな助けとなります。

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートは本財団としての活動費に使わせていただきます!