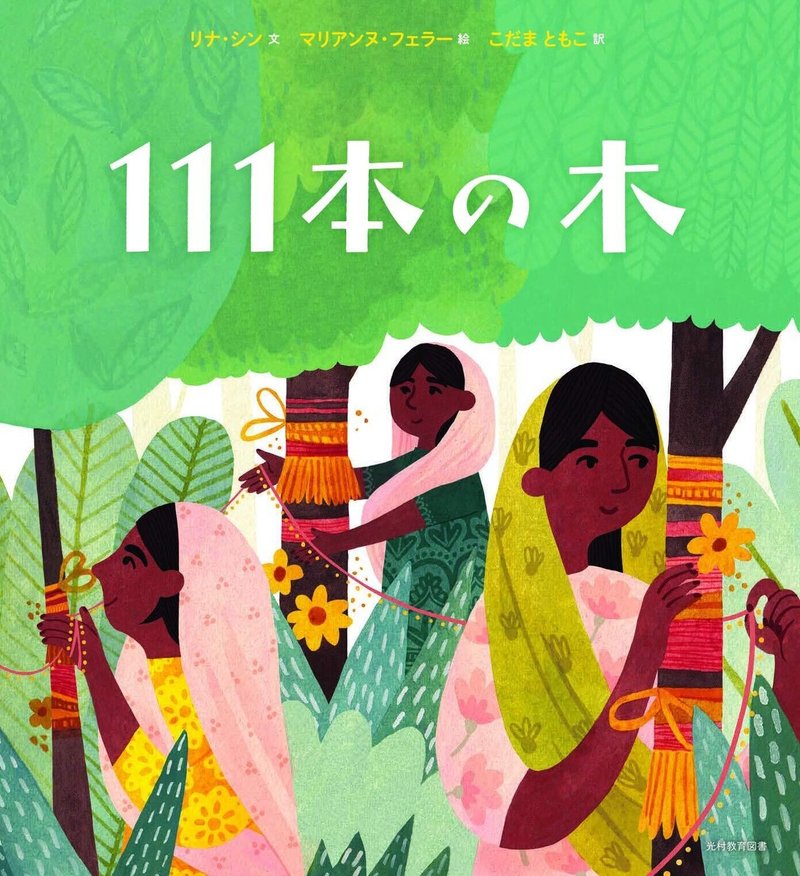

いのちを祝う111本の木

“スンダルさんは、木がだいすきです。もし、スンダルさんに会って、写真を撮らせてくださいと頼んだら、そばの木にさっと腕をまわして、ポーズをとることでしょう。”

これはつい最近たまたま図書館で手に取った、素敵な絵本(ほんとうにあったお話)の「あとがき」の出だしです。あとがきでは絵本の主人公、スンダルさん(実在の人物)の紹介をしていました。そしてその下には、とてもやさしい笑顔のスンダルさんが、たくさんの葉っぱたちの間から顔をのぞかせている素敵な写真がかがやいています。

“スンダルさんが住むピプラントリ村は、インドのラジャスタン州にある、小さな村です。スンダルさんがピプラントリ村の村長に選ばれたとき、村はアジア最大の大理石工場のせいで、木も草も生えない荒れ地になっていました。大理石の採掘が、あたりの自然を破壊していることを、工場で働いていたスンダルさんは痛いほど知っていました。なんとかして豊かな自然を取りもどさなければと、村長になったスンダルさんは決意しました。(リナ・シン著『111本の木』【光村教育図書】)”

そして、「女の子の誕生を祝う習慣がない」という、インド社会にあるジェンダー(社会的、文化的につくられた男女の差)の問題と、スンダルさん自身が経験した大切な娘さんの死。それもこの物語の大事な伏線をなしています。

スンダルさんがその人生で味わってきた、いろんなきもち。子どものころのふるさとの大地の思い出、母親の涙、だきついた木のこと、ふるさとの未来への心配、環境破壊への怒りや胸がはりさけそうになるきもち、かなしみ.......スンダルさんが経験したこと、かんじたこと、かんがえたことすべてがこの物語のなかにありました。

そのときは、せいいっぱいだけれど、後で気づけば、その経験やきもち、どれひとつとして無駄なものはない。それら全部あったから、スンダルさんの行動につながって.......そんなことも感じた本でした。

わたしもいま、じぶんが感じるきもち、それがどんなものであっても大事にしたい。そして、つきうごかされる体の奥から湧くきもち、それにいつも正直でありたい。

「111本」に込められた「魔法の数字」。

娘たち、水、木。

111。

そして、その魔法の数字から広がる、ちいさな村のうつくしい再生の物語。

ゆっくりとこころにしみ込んでいくあたたかなきもち。

素敵なお話や物語に出逢うとき、自分のなかに注がれるたくさんのものがあります。わたしもいつか、そんな素敵な物語をつむいでみたい。そんなことを想いながら、わたしは図書館で読んだこの絵本を本屋さんで買いました。

うちのベラちゃん(アロエベラ)♡

この絵本のなかで紹介されていましたが、植樹の際にピプラントリ村の人たちは「アロエ」も一緒に植えるそうです。シロアリなどの対策(自然の防虫効果)にもなり、さらに「アロエ」自体が収益をうむという循環につながっているようです。やけどや肌の修復、ヘアケア、虫さされなどにもよいアロエ。わたしもたまにチンキにしたり、やけどや日焼けがひどいときに助けてもらっています。

2年前、ベラがやってきたときは、まだ身長20センチくらいのおちびちゃんだったのですが、、、ぐんぐん伸びて広がり、毎年大きくしている植木鉢を今年もこわしそうな勢いです😅 温暖な四国の地にアロエは向いているようで、地植えしているお家もたくさん見かけます。広い土地になったら、この植木鉢からベラを解放して、めいっぱい自由にさせてあげたい、、、と思いつつ、「ベラちゃん、おねがい、ゆっくりおおきくなってね、、、もうこれ以上おおきな植木鉢は運べない、、、💦」