楽趣公園(ルーチー・コンユァン)-around FREE-

SNS:純太と老板によるビデオ通話。

南台公園。

快晴の朝。

広場で太極拳体操。

「イー、アー、サン、スー…」

お年寄りたちは日射しを避けて分散して体操をしているため、なんだか少しばかり窮屈そうな感じに見える。

…世の中的にはこれを『密』と言うんだろうなぁ…

僕は、ぼんやりとそんなことを思った。

僕と真由美さんは、広場を見通せる東屋風の休憩所に居る。

「純さん。これって何?」

僕の隣で覚えたての動画系SNSをいじっている真由美さん。

未知の機能に遭遇するたび僕に質問を繰り返す。

「ああ、その機能は…」

機能や操作方法を説明しているとキジトラの奴がヒョイと姿を見せ、テーブルに置いているパソコンの周りをウロウロ。身体をスリスリさせ臭い付けを終えると安心顔で大欠伸をしながら身を横たえた。

『早安。淳さん。真由美さん』

画面に老板(ラオバン)の顔が映る。

テラスで朝のお茶を楽しんでいるらしい。

「老板。おはようございます。天気が良さそうですね」

見通しの良い山間に朝の日差しに照らされている台北の町並みが老板板の後ろに見える。

『良い天気だよ。梅雨が明けたからね。そちらも良い天気みたいだね』

「梅雨の晴れ間です。こちらの梅雨はこれからが本番ですかね」

突然、老板の膝元から白い子犬が顔を出し、甘えるような鳴き声をする。

「あれ。富富(フーフー)。おはよう。元気かい?」

僕の声に富富、機嫌の良い鳴声。

『孫が高校へ行っている間、私が富富の面倒を見ているんだよ』

老板は、にこやかに語った。

富富の鳴声で目を覚ましたキジトラ。

目の前に突然現れた富富に面食らい少しの間見入っていたが、やがて何を思ったのか舌を出してハーハーしてる富富の顔に猫パンチ。

そしてミャーとひと鳴きすると、再び身体を横たえて富富を退屈そうな眼差し見続けた。

『初対面の二匹の挨拶が終わったようだね』

老板と僕は笑った。

「あら。老板さん。おはようございます」

『早安。あぁ、いいや『おはようございます』です。真由美さん」

老板の日本語は、相変わらずたどたどしい。

「おや。日本語を話せるんですね」

『カタコトですよ』

「発音良いですよ」

『そんな。まだまだですよ。真美由美さん、お世辞が上手い』

「お世辞なんて言いませんよ」

『そうですか。嬉しいですよ。先生の教え方が良いんだな、きっと』

「あら。どなたかに習っているの?」

『純さんの彼氏にですよ』

僕、咳込む。

「彼氏。彼女じゃなくて?」

『彼氏です。あれっ。純さん、真由美さんには秘密だったかい?』

「いいえ。そう言う訳じゃなくて。知り合って間もないから話す機会がなくて…」

「純さん。そっちの人なの?」

「あ。ああ。はい。実はゲイです」

「そう」

真由美、拍子抜けするほど無関心な面持ち。

「あれ。びっくりしませんでしたか?」

「別に。最近、多いじゃない。店にくる外人さんのカップルでそっちの人って結構多いのよね。だから今更、びっくりなんかしないね」

『純さん。最近、サミーと話しをしたかい?』

「ああ。実は、あまり話ができていません」

「サミーって彼氏かい?」

『そうなんですよ。真由美さん』

「彼氏。写真無いのかい?」

「ありますけど…」

「お見せ」

僕は待受け画面のサミーを真由美さんに見せた。

「おや。ハンサムだね。あんたより年下かい?」

「いいえ。僕より二歳年上。今年、三十五歳です」

「若く見えるね。あんた、三十三歳かい?」

「はい」

「彼氏の方が若く見えるよ」

『クックック』

老板の笑い声。

それに誘われるように富富が尻尾を振りながらクンクン鳴いている。

『サミー。最近、元気ないね』

以前は二、三日に一度の割合でビデオチ通話をしていたが、最近は一週間と十日とか間の空くことが多い。

喧嘩をしたとか熱が冷めたという感じではないし、倦怠期という感じでもない。ビデオ通話を通して他愛も無い世間話をして過ごすのだが、特に会話が弾むというかんじてもなく時間だけが過ぎていく感じだ。互いの顔を見て、声を聴き、共に時間を過ごすだけでも心が安らぐし、僕らの関係は安定していた。

でも前の年の年末あたりからサミーが塞ぎがちになり始めた。他のSNSでのやり取りは頻繁に続いているのだが、ビデオ通話での会話をサミーが避けることが多くなった。時を同じくして僕は個人事業主としての仕事が軌道に乗り始めて忙しくなっていたから、サミーを気に掛ける余裕が少なくなっていった。

四月に父が亡くなり葬儀やら何やらで、サミーとの交流が少し途絶えた。

五月に入って久し振りにサミーとビデオ通話をした時、彼は元気を装ってはいるけど笑顔の端々に翳りを感じることが多かった。

父のことは勿論知っている。

でも何かが、彼の心に暗いものを落としている。

サミーのために何かしようにもどうにも出来なくて、僕はもどかしさイライラした。

『パンデミックが僕らの愛の邪魔をする』

二週間前。

ビデオ通話の終り際、サミーがそんなことを言った。

あまり深く考えないようにすごすのだが、彼の言葉が心に引っ掛かる。

すれ違いが続き、顔が見れず、声も聞けない日々がただ過ぎていく。

そして三日前、やっとビデオ通話ができた。

彼の表情はちょっと沈んでいて、寂しそうに見えた。

「顔を見て話しが出来たのは三日前です。でも、その日まで二週間。間が空きました」

「今のご時世に二週間。彼氏の顔を見れなかったのかい?」

真由美さん、ちょっとお怒りモード。

「はい」

「二人は好き合っているんだろ?」

「はい」

「便利なアプリがあるんだよ。毎日、顔を見て会話しな」

「…」

「出会いも別れも一瞬だけど、絆っていうのは日々の積み重ねなんだ」

真由美さんはそう言い切るとプイッと横を向き、広場の太極拳体操に目をやった。

そして一言、呟いた。

「生きている間しか結べないんだ…」

富富が吠える。

キジトラキャットがビクッと身体を震わせて目を覚ました。

富富は舌をだしてハーハーしながらキジトラの奴を見つめていたが、当の本人は時折目を合わせては逸らし、やがてニャーと鳴くとテーブルを飛び降りる。そして僕と真由美さんに背を向けて砂場へ向かって歩き去って行った。

『流石、真由美さん。良い事を言うね』

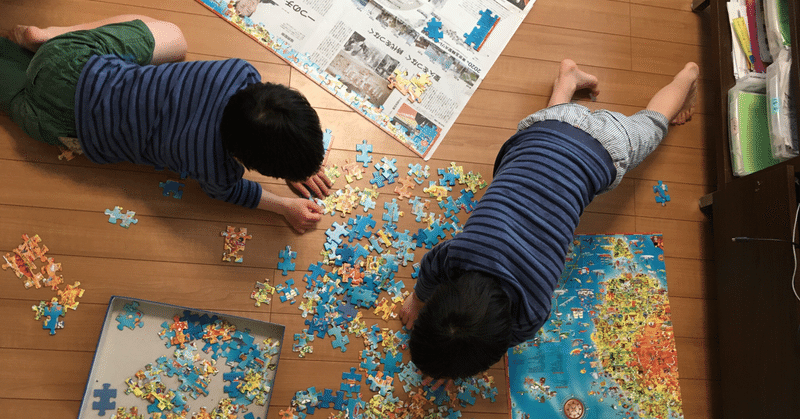

老板の言葉に答えるでもない真由美は太極拳体操をボンヤリと眺め続けていたが、自分のスマホを取り出して広場の様子を写真に撮る。そして彼女は、何やら操作し始めた。

『純さん』

「はい?」

『心配しなくて大丈夫だよ。サミーのことは私や太太が気に掛けるからさ。でも一番大事な事は二人がお互いに気遣い続けることだよ。心配ないと思うけどさ、純さんの方から少し、しつこいくらいサミーを構った方が嬉しいかもしれないよ』

画面の端に真由美さんからのメッセージが届いたことを知らせるアイコンが点滅した。

どうやら同じメッセージが老板にも届いたらしい。

それは広場の様子を伝える写真だった。

…真由美さんからの初メッセージ…

僕が彼女の横顔を見ていると、老板が嬉しそうに言った。

『真由美さん。素敵な写真だね。ありがとうね』

『おや。ちゃんと送れた?』

『もちろん。大丈夫ですよ。太太にも見せてやらなきゃ』

老板、富富の頭を撫でながらニコニコ。

『これで真由美さんと写真のSNSのやり取りができるね』

「これ、みんなに見られるのかね?」

『世界中の人が見るね』

「ちょっと気恥ずかしいねぇ」

そう言う間に真由美さんの写真に『いいね!』がつく。

「おや。なんかマークで出たよ」

『真由美さん。それ『いいね!』だよ』

「いいね?」

『真由美さんの写真を気に入ったってマークだよ』

「なんか褒められたみたいだねぇ。ひょっとして老板さんかい?」

『残念だけど違うよ。『いいね!』の一番取りたかったのに誰かに先を越されたね』

「えっ。それじゃあ誰だい?」

僕は真由美さんに代わって『いいね!』の相手を調べた。

「えっ。マレーシアの人らしいですよ」

「マレーシアかい」

真由美、ちょっとウキウキ。

「私も随分とインターナショナルになったもんだねぇ。知らない人だけど、褒められると気分の好いもんだね」

気がつくと老板と真由美さんとの間でSNSを介して盛り上がっていた。

やり取りが漢字だから何となく会話が成立するらしい。

二人の様子を見ているうちに僕も気が楽になって来て、脳裏にサミーの顔が浮かんだ。

…ナーバスになり過ぎてたかもしれないな…

僕は苦笑した。

そして僕の耳元に馴染みの音声が届く。

「イー、アー、サン、スー…」

ふと僕は、サミーに会いたくなった。

*

「おや。あのキジトラ。随分と懐いているねぇ」

砂場の手前で足を止めた真由美さんが、興味深げに言った。

…あっ。あの母子…

散歩の途中でよくすれ違う母親と男の子だった。

母親は三十歳前後で息子は一歳ぐらい。

毎朝、母親は息子を乳母車に乗せて公園にやってきて、砂場で遊ばせてから帰る。

今朝も普段通りなのだが、様子が少し違うのは息子の傍らにキジトラキャットの奴が身を寄せていることだった。

男の子は右手でプラスチック製のスコップで砂を穂ながら左手をキジトラキャットの奴の胴に回して抱きかかえている。

男の子は何やら呪文のような独り言を口にしながら掘った砂で山を築いたり、バケツの中に入れたりしてご満悦である。そして時折、思い出したようにキジトラキャットを見ると奴の頭をスコップでジャブしたり、掬った砂を掛けたりするのだった。

…虐め。虐待だ…

半ば信じられない光景に吃驚し、半ばキジトラキャットの奴が怒り出さないかとハラハラする僕の心配を他所に、キジトラキャットの奴は男の子に好きにさせている。顔つきからすると嫌でもないらしい。それどころか奴は、男の子のご無体がその身に降り注ぐほどに益々身体を男の子にピタリと密着させながら、スフィンクス座りをし続けるのだった。

僕と真由美さんは顔を見合わせた。

そして真由美さんが、先に声を発した。

「ありゃあ、一体どうしたんだろうね?」

「さぁ?」

そう言いながら僕は首を捻って見せた。

「危ないところを、あの男の子に助けられたのかねぇ?」

「それであいつ、男の子の家来になったって言います?」

「桃太郎に犬は出て来ても、猫は出て来ないはずなんだけどねぇ…」

「あいつのことだから、キビ団子でも貰ったんじゃないですか?」

「キビ団子なんて、今どき売ってないよ」

「そうですかぁ。時々、コンビニで売ってるのを見掛けますよ」

「あいつ。甘党なのかねぇ?」

キビ団子をムシャムシャ食べる猫というものを見たことがない。

でも、あのキジトラキャットの奴が旨そうにキビ団子にがっつく姿は僕の豊かな想像力を超越していた。

「今、コンビニでキビ団子打ってるかねぇ?」

「食べたくなったんですか?」

「違うよ。好きなら食べさせてやろうと思ったんだよ」

真由美さんの意外な発言を耳にして、僕は彼女をマジマジと見つめてしまった。

「ええっ。何で、そんなジロジロと見ているんだい?」

「真由美さん。優しいんですね?」

「優しい?」

「あいつの好物を用意しておいてやろうなんて。優しいですよ」

真由美、溜息。

「違うよ」

そう言って彼女は含み笑いをしながら続けて言った。

「お団子を食べる猫なんて珍しいと思わないかい。だから動画に撮ってSNSにアップしてやろうと思ってるのさ」

「はあ…」

「きっと『いいね!』がいっぱいつくよ」

映えの反響を妄想して喜々とする真由美さん。

…うわっ。もう『いいね!』病に感染してる…

彼女のSNS吸収力たるや恐るべしである。

…真由美さん、どこまで嵌っちゃうのかなァ…

キジトラキャットの奴はミャーとひと鳴きすると大欠伸。

そして、男の子に一層身を寄せると居眠りを始めた。

…まったく。よく寝る奴だ…

僕は苦笑した。

*

コンビニ。

なんとキビ団子を売っていた。

真由美さんはご満悦でウキウキ。

公園に戻ると太極拳体操は終盤あたりだった。

広場の脇の道路を歩いている僕と真由美さんは、例の親子に出くわした。

キジトラキャットの姿はなかった。

母親が押す乳母車の中で、男の子は相変わらず呪文のような独り言を繰り返している。

親子とすれ違った時、ザッザッザと砂混じりの土を踏みしめる音。

広場のお年寄りたちが一斉にこちらを向く。

何人かが乳母車の中の男の子に気づき、思わず微笑んでみせた。

…なんだ。微笑む余裕あるじゃん…

僕、苦笑。

老板の言う通りお年寄りたちの表情は硬かったようだ。

「おやおや。だったらもう少し、にっこりしながら体操すれば良いのにねぇ」

「まっ、真由美さん。ダメですよ。そんなこと言っちゃあ…」

「大丈夫。大丈夫。どうせ聞こえやしないよ。耳が遠いからね」

「…」

僕はちょっと頭を抱え、真由美さんはスタスタと先を行く。

再び、ザッザッザ。

お年寄りたちの身体がゆっくり旋回し、彼らは僕らに背を向けた。

…やれやれ…

内心そう思いながら僕は、溜息。

ふと何気なく体操のリーダーを見ると、彼女は眉間に皺を寄せて僕らを見ていた。

…うわっ。ちょっと気まずい…

彼女と視線を合わせないように顔を前へ向け、真由美さんの後を追った。

*

SNS:純太とサミーによるビデオ通話。

『純太さぁ。この真由美さんって誰?』

真由美さんがアップしたSNSの写真を見ながら、サミーは浮かない顔で言った。

「近所でお茶を売っているお店のオーナーさん」

『女性?』

「うん」

『純太と頻繁に会ってるんだね』

「まぁね。朝、公園の散歩で会うことが最近多いかな。明日もパスポートの手続きに付き合ってくれって頼まれてるし」

『ふーん…』

サミー、ちょっと不機嫌。

「あれっ。サミー。どうした?」

『別に…』

このところ会うたびに彼は無表情が多かったから、不機嫌やイラついている表情でも自分に向けてくれる何故か嬉しい。

「妬いてる?」

『別にっ』

僕、ニヤニヤ。

『ただ頻繁に会ってて、純太も楽しそうだしさ』

「まぁ。楽しいよ」

僕、ニヤニヤ。

サミー、カリカリ。

『良いよな。その人。純太に毎日会えて』

「うーん。やっぱり」

『なに…』

「妬いてる」

『ああ。妬いてるよ。その女の人に』

僕、クスクス。

『なんで笑うんだよ』

「嬉しいから」

『嬉しい?』

「サミー。ずっと浮かない顔してからね。本当は笑った顔が見たいけど、不機嫌な表情でも見れればホッとできる」

サミー、しかめっ面。

『何だよ。それ』

穏やかな笑顔を彼へ向けて、僕は言った。

「サミー。ご両親、幾つだっけ?」

『パパは77歳。ママは75歳』

「真理子さん。サミーのご両親より、ちょっと年上かな。それに真理子さん、老板とも友達だよ。どっちかっていうと老板と真理子さんの方が怪しいけど」

『…』

「まぁ。正確な年齢は知らないけどね」

『だからさ。年齢は関係ないの。俺は中々会えないのに、その女性が純太と頻繁に会ってることにイライラする』

「そうだね。僕たち会えてないね」

『そうだよ』

サミーは僕の顔をジッと見つめている。

『それに純太。時折、仕方ないって顔する時があるし』

えっ。

そんな覚えは無いのだが、知らず知らずのうちにそんな顔をサミーへ向けていたんだなと反省した。

「そっか。ごめん」

『うん。いいよ』

サミーは晩飯を一口食べた。

「サミー。夕飯は何?」

『豚の角煮入りのチャーハン。屋台のをテイクアウト』

「美味い?」

『まぁまぁかな。でも純太と話しながら食べていると、旨さが二割増しかな』

僕ら、笑い。

「じゃあ。明日の夜、一緒に食べる?」

『一緒?』

「うん」

『無理でしょう。俺は台北で純太は日本だよ』

「もちろん物理的には無理だけど。バーチャルなら可能じゃない?」

『?』

「晩飯のメニューを二人で会わせて、ビデオ通話しながら食べるってどう?」

サミーの表情がパッと明るくなった。

思いつきだけど、我ながら言いアイディアだと思った。

何よりサミーの笑顔が嬉しい。

『純太。明日、何食べたい?』

「明日か。そうだなぁ。肉じゃが」

『肉じゃが?』

「最近、食べてないからね」

サミー、困り顔。

『ちゃんと作れるかなぁ?』

「えっ。サミーが作る?」

『うん。その方がさ、よりリアルっぽくない?』

僕、ちょっと引き攣り気味に笑顔。

…サミーの手作り。じゃあ、僕も…

でもサミーは喜々とし、何だかその気になってる。

…やれやれ。まぁ付き合いますか…

「一緒に作るところからやる?」

『えっ。やるやるッ』

サミーは、本当に嬉しそうだった。

かくて翌日から、僕らの夕食づくりが始まったのだった。

*

駅ビルにあるパスポートセンター。

そこはパンデミックのせいで閑古鳥が鳴いていた。

一見するといただけない光景ではあるのだが、悪い事ばかりでもなかった。

突然目の前に現れた僕と真由美さんを見るなり、それまで沈んでいた職員の皆さんの目に生きる活力が戻り、僕たちは職員の女性三人から懇切丁寧の極みともいえる世話を焼かれるのだった。

手続きがひと段落して、僕と真由美さんは長椅子に腰掛けて話しをした。

「ここ役所だろ?」

「そうですね」

「随分と親切な職員さんだね」

ご満悦の真由美さんを見ながら僕は苦笑した。

「なんだい。何が可笑しいんだい?」

「いいえ。可笑しいことは何も無いですよ」

「でも、ちょっと笑ったじゃないか」

僕はカウンターの向こう側で喜々として作業をしている彼女たちを見て言った。

「親切というより、嬉しかったんじゃないてすか?」

「何だい。嬉しいって?」

「ここ。暇でしょ。パンデミックで海外渡航が制限されてるし。手続きに来る人が居ないんだと思うんですよ」

「まぁね」

「つまり超ヒマ。たまにヒマなら良いけど、ずっとヒマだと辛い」

「そうだね」

「そこへ真由美さんがパスポートを作りにやって来た。やっと働ける。仕事ができる。その悦びが彼女たちの親切に繋がったと。彼女たちと真由美さんとの間のギャップが何となく面白くて、ちょっと笑っちゃいました」

真由美、憮然。

そして彼女は言った。

「大体、あんたは理屈っぽいよ。他人にはどうか知らないけど、あたしに親切ならそれで良いんだよ。起用手続きしてパスポートを受取ったら十年は来ないんだ。親切で良い人たちだったよねっていう好い思い出に浸れるじゃないか。笑うところじゃないよ」

「はい。済みません」

真由美さんはギロっと僕を見て続けて言った。

「ところで肉じゃが、作ったことあるのかい?」

ここに来る道すがら僕は、サミーとのことを話していた。

「オンライン飲み会っていうのはよく聞くけどねぇ。オンライン晩飯っていうのかねぇ。初めて聞いたよ」

「僕も初めてです」

「ここと台北かい。両方で同じ晩御飯を作ってテレビ見ながら一緒に食べる」

「テレビじゃなくてパソコンですけど…」

真由美、ギロり。

「どっちでも良いけど、二人が仲良くできるんだから好いことだよ」

「はい」

「ご飯は一人でより、誰かと一緒に食べる方が美味しいよ」

「…」

僕が何かを言おうとした時、それは職員の声によって阻まれた。

「坂本真由美さぁ~ん」

「はい。呼ばれたから行ってくるよ」

彼女は席を立った。

*

「肉じゃがねぇ…」

午後一番ということもあってスーパーは閑散としていた。

パスポートセンターの帰り、僕の材料の買い出しに真由美さんが付き合ってくれた。

「料理なんかするようには見えないけどねぇ」

「学生時代は自炊が基本でしたよ。一人暮らしでしたから」

「ふーん。意外とちゃんとやってたんだね」

「お金も無かったですから。それに自炊って案外楽しいですよ」

「でも最近はしてなかったんだろ」

「あぁ。つい面倒臭くなっちゃって。コンビニも近いし」

「まぁ。これを良い機会と捉えて生活を変えるんだね」

僕、苦笑。

「ところで調味料なんてあるのかい?」

「ありますよ。一応一通りは揃えてます」

「あんたじゃないよ。相棒さん」

「あぁ…」

「台湾だろ。日本の調味料なんて置いてあるのかい?」

「ありますよ」

真由美、ギロり。

「あぁ、多分」

「…」

「日本人が多いし。日本ファンも多いから、酒とか調味料もスーパーで売ってます。無辜のお米で作った日本酒なんかもありますから」

「ふーん。それなら良いけど」

「心配されました?」

「別に。ただ、調味料が無くて二人が喧嘩するもの考え物だと思ってね」

真由美、プイッと他を見る。

真由美さんの表情とキジトラキャットのそれとがダブり、僕は苦笑した。

すると彼女はツナ缶を手に取ると、それを僕が持つ籠に投げ入れた。

「えっ。それは…」

「お得価格だよ。買っておきな。それに明日の晩御飯、今日の残りとそれでチャーハンを作れば家計の足しになるよ」

「はぁ…」

ツナ缶。

台北のスーパーで売ってたっけ。

サミーに後で確認しなきゃと、僕は思った。

*

僕とサミーはネットで同じ料理動画を見て、ビデオ通話を介して肉じゃがを作った。

案外、楽しい。

二人による初のオンラインディナーは、結構イイ感じだった。

食べるだけでなく一緒に作る過程があったから尚のこと良かったのかもしれない。

『ところで真由美さんだっけ。パスポートの手続き取ったんだね?』

「うん。どうした?」

『ネットにアップしたパスポートの写真を見たよ』

「あっ。そうなの?」

『まだ見てなかった?』

「うん。後で見ようかな」

肉じゃがをモグモグ頬張っていると、サミーが言った。

『あっ…』

そう言ったきり、サミーはスマホを見つめている。

「どうした?」

『真由美さんのSNS。動画。口の周りが真っ黄色の猫』

「えっ?」

僕は真由美さんのSNSを開いて見た。

「うわっ。キジトラの奴…」

どうやらコンビニで買ったキビ団子を食べたらしい。

口の周りの毛がすっかり黄色く変色している。

食い意地張って食べたのは良いが、餅が歯に絡みつくらしく不自然に口を開け閉め室告げていた。

…クックック。バカな奴…

結構『いいね!』も付いている。

コメントも多数。

何気なく閲覧すると、老板のコメントも載っていた。

『老板。コメント付けてるよ』

サミーも気づいたらしい。

僕らは老板のコメントを一緒に見た。

『可愛的 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡』

「ねぇ。サミー」

『うん?』

「老板って、こんなにお茶目な人だったっけ?」

サミーは僕のことをジッと見つめている。

『…』

「…」

『本当はきっと、そうなんじゃない?』

僕らは和やかに笑った。

(END:「楽趣公園 ―around FREE―」)

(次回作:「楽趣公園 ―猫空(Mao Kong))―」)

(次回作アップ予定:2021.11.09予定)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?