人情の碗、悟りの微笑~『茶の本』に日本人の内なる調和を覗く

「岡倉天心」という名前を、誰しも一度ぐらいは聞いたことがあるだろう。

本名を岡倉覚三(1863-1913)という美術思想家で、横山大観など我が国を代表する大画家を数多く育てて世に送り出した、近代日本芸術の発展に大きな功績を残した人物である。あの東京藝大の前身となる東京美術学校の開祖でもある。そしてもう一面、東洋の美術と文化、精神をいち早く世界に向けて積極的に発信してきたことでも知られている。

なかでも本書『茶の本』は、天心が日本の茶道を諸外国に向けて紹介するために英語で書いた本で、「茶の湯」という営みを通して日本人の独特な文化と精神性を詳らかにした名著として世界で名高い。彼の死後に邦訳が出版されている。

本書では、人類史としての茶の起源をたどりながら、それが徐々に人間精神の領域へと到達していく道行きが示される。著者によるとそうした茶の精神は日本で完成を見たとされ、茶室や作法、道具、花などに宿る意味が、章を追うごとに次第に明らかにされていく。

まず、茶そのものの起源は古代中国にある。はじめは漢方として重宝されていたが、次第に日常生活の中に入り込み、種類は増え、淹れ方も洗練されてくる。天心の紹介するところによると、「煮る団茶、かき回す粉茶、淹す葉茶はそれぞれ、唐、宋、明の気分を明らかに示している」。中国の文化と思想のうねりの中で、いつしか茶は趣味の域を離れ、老荘思想とガッチリと結びつきながら「生の術」として嗜まれることになる。

そうした状況下で8世紀にはすでに日本に渡っていた茶は、この国特有の精神性を通過するなかで、独自の完成を見ることになった。神話世界の清浄と穢れ、四季が移ろう無常観、そして日本式の禅道が、千利休という一個の天才を介して茶の湯と侘び寂びを生み出したのであろう。

日本の茶の湯においてこそ始めて茶の思想の極点を見ることができるのである。...

今や茶は生の術に関する宗教である。茶は純粋と都雅を崇拝すること、すなわち主客協力して、このおりにこの浮世の姿から無常の幸福を作り出す神聖な儀式を行う口実となった。

茶人に仕立て上げられた4畳ばかりの小さな部屋が、無限に広がる内なる精神世界への入り口となる。外界と隔離され、清められ、ひとつひとつが細心の注意を払って配置された装飾、碗、花。ひとつの審美的な芸術作品としての茶室が完成されていく。

ここで面白いのは、日本の美術全般が西洋批評家によって「均斉を欠いている」と評されてきたことだ。均斉、要はプロポーションである。なんだかバランスが悪い、という意味である。黄金比という言葉もあるように、プロポーションが良いものがそのものとして”善い”とされる西洋に比して、たしかに日本の美術はどこか対称性や均等性から距離を置いたものが多いように思う。

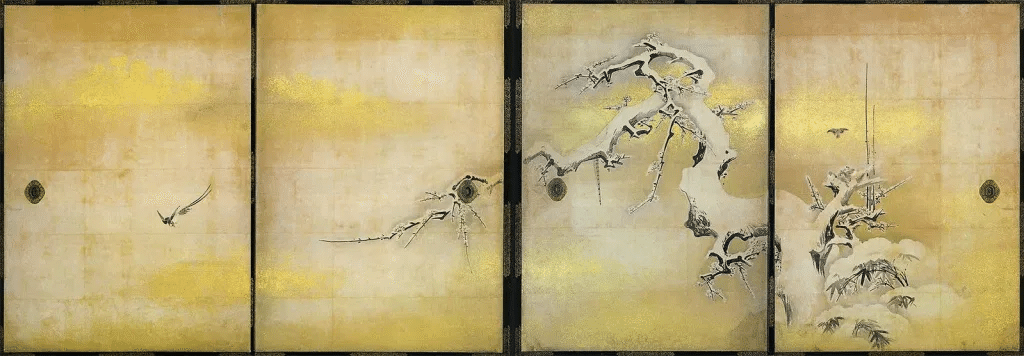

思い浮かぶのは、日本絵画史きっての巨匠、江戸の<軽み>の創造者、天才狩野探幽の作である。有名な名古屋城の障壁画『雪中梅竹遊禽図襖』や、個人的にすごく好きな『鸕鷀草葺不合尊降誕図』など、構図どうなってんねんという感じのものがとても多い。しかしこの崩れた構図の不完全な感が、自然の生の躍動感を余すところなく伝え、なんとも言えぬ迫力で見るものを圧倒するのである。

『雪中梅竹遊禽図襖』

『鸕鷀草葺不合尊降誕図』

余白が単なる余りではなく、不均一が単なる秩序の乱れではないと考えるのは、日本人が持つ独特な美意識だ。本書ではこれに、「禅の精神は”完全”を嫌う」という説明が付されている。

真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。人生と芸術の力強いところはその発達の可能性に存した。茶室においては、自己に関連して心の中に全効果を完成することが客各自に任されている。

目の前のものごとに完全性の発露を求めるのでなく、不完全なものを通して精神が内なる宇宙において完全なものを目指す過程の方に価値を置く。小さな島国で肩を寄せ合い、終始外敵の恐怖に怯え続け、同時に内乱に晒され自然にも翻弄されながら暮らしてきた日本人にあって、まさしくこれは「生の術」そのものであるのではないだろうか。人生は不可解で理不尽でどうしようもないが、その中になにか可能なものを見出していく心のあり方が、ここに表れる。「まぁ人生色々あるけれど、茶でも飲んで落ち着こうよ」といった具合である。

こうした考えに触れるとき、他方において岡本太郎の芸術論を思い出す。

(珍しく有料記事だけど最近ちょこちょこ買って頂いててうれしい)

岡本は、芸術を”創造”という側面から強く照らした。誰しもが芸術を通して自らの生きる生を十全に表現することがそこでは求められていた。西洋近代の形式主義的な芸術のあり方を痛烈に批判した岡本は、また同時に日本的な精神をも拒否している。

要するに、何が日本的であるかないかという、非科学的な、つまらぬ迷言 にひっかかっているよりも、どんどん積極的に、近代的な材料をこなして、世界の文化を前進させるべきです。

彼にあっては、人間の実存の回復が芸術に与えられた役割であり、使命であった。そして、偏狭なローカリズムは打ち捨ててグローバルな課題としての人間の疎外に取り組むべしと強く訴えている。

失われた人間の全体性を奪回しようという情熱の噴出といっていいでしょう。現代の人間の不幸、空虚、 疎外、すべてのマイナスが、このポイントにおいて逆にエネルギーとなってふきだすのです。

―岡本太郎『今日の芸術』

『茶の本』に見る禅の精神を一つの極としてそこから眺めると、岡本の主張は、かれ自らが批判していた西洋芸術の精神に実はかなり接近しているのではないかと思えてくる。

岡本が『今日の芸術』において省察するように、西洋芸術の歩みはいつ何時も時代精神の表現であり、生活の表現であった。芸術は時代ごとの使命と形式を持ち、つねに何かを表現することで世界と人間との関わりを前景化させてきた。これは、内から外へ向かうエネルギーであり、芸術を介して世界の秩序を整えんと働きかける能動性である。そして、そういうあり方を批判する岡本が人間の実存の回復を叫ぶとき、彼にとっての芸術もまた、世界の秩序を整頓して人間をその中に”均斉に”位置づけるための道具立てとして存在している。これは、世界の秩序と人間の秩序の調和を試みるという意味でやはり内から外へ向かう能動性であって、世界の秩序の絶対性に寄り添おうとする態度に他ならない。

一方、茶の湯が説く侘びと寂びは、外の世界のあるがままの現実、あるがままの秩序を内面世界に写し取る手続きである。整頓すべきは外ではなく内であり、内的な秩序こそを宇宙の全体とみなす考えが根底に流れている。相対性を崇拝し、自分自身の心のなかに世界全体と生の意味を見出そうとする禅道の精神は、茶道の様式と所作につぶさに反映されている。これは西洋芸術の精神と対極にある外から内に向かうエネルギーであって、岡本の説く芸術論とも鋭く対立している。

「美化する」という言葉を「実際以上に美しく見せる」という意味でつかうとき、すこし否定的なニュアンスがついて回る。しかし、外の世界に美を渇望して際限なく美を生み出していく活動の連鎖を断ち切り、枯山水のようにどんなものであっても美しく”見る”態度を自身のうちに養うことをこそ、東洋の精神は大事にしたのである。

岡本太郎は日本的精神なんてものはまやかしだと言ったが、自分はそうは思わない。個々人の実存を世界に打ち込んでゆくことはたしかに大事かもしれない。だが、外の世界に対するわれわれの期待の果てのなさと人類の欲深さを思えば、昔の日本人が大事にしてきた前向きな諦観と内なる調和は、それそのものとして心が静まるように美しい。

この人生という、愚かな苦労の波の騒がしい海の上の生活を、適当に律してゆく道を知らない人々は、外観は幸福に、安んじているようにと努めながらも、そのかいもなく絶えず悲惨な状態にいる。われわれは心の安定を保とうとしてはよろめき、水平線上に浮かぶ雲にことごとく暴風雨の前兆を見る。しかしながら、永遠に向かって押し寄せる波濤のうねりの中に、喜びと美しさが存している。

関連記事

頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。