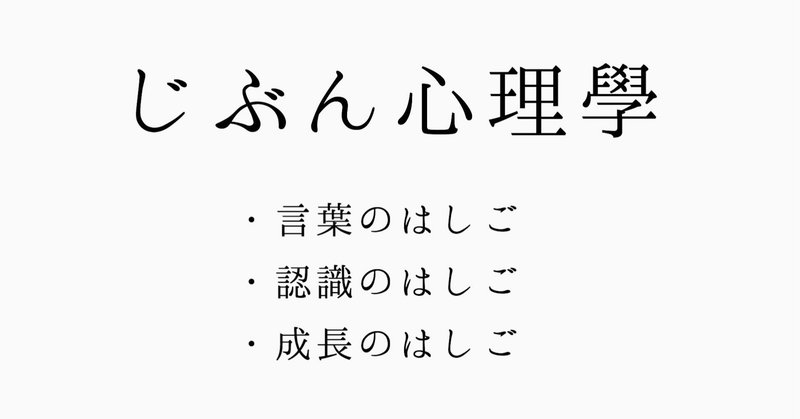

【じぶん心理學】言葉のはしごをかけてくれる人たち

ぼくの心や琴線にぴったりな【言葉のはしご】をかけてくれた

人達のおかげで今のじぶんができている。

ぼくのこころのかたちやこころの歩幅やその成長に

ぴったり合う文章を字体をデザインを導きを誘導を

ほんとうにありがとう

人が新しい世界に移行できたり

新しい認識にいたるプロセスには

きっとどこかで 言葉のはしご を誰かによってかけてくれた人がいたと思う。

認識のはしご といってもいいかもしれない。

本なんか特にそうだ 記事でもそうだね

言葉を用いて

人のこころを巻き込むリズム感や流れで

時に視覚的なデザインやイラストで

文章やストーリーをつむぎだされると

その先へと自然と誘導されてしまうときがある。

人は昔から文章を好む性質があり

知らないことを知りたいという性質がある

これはきっとこの先も普遍だろうと思う

惹かれるものには、みんな素直だ。

今より新しい世界へ行くことができるのは

意識をわたらせるための認識をわたらせるための

言葉のはしごを作ってくれた人たちがいるからだ

アニメやドラマや映画も そのはしごがあるから成り立っている

だから文章コンテンツが書けるということは

人を 自分の知るそれ があるところまで

認識のはしごをつくり

向こう側(知らない世界)から

こちら側(知ってる世界)へと

わたらせることができる可能性があるということだ。

可能性があるというのは

つまりこういうことで

つたえるのではなく

つたわる のであり

それがしっかりと 届く ということ なのだ

それがしっかりなされている場合に限る ということなのだ

もう一度いう

つたえるのではなく

つたわるのであり

それがしっかり届くということ

これからわかることは

伝える文章を書いてはいけないのだということ

伝わる文章にしてあげないといけないんだ

そうしないと届かないんだ

伝えても届かなかったら意味がないのかもしれない

届くように伝わるように 書く

それが傳えるということなのだろう。

これが最近の氣づき。

もうこれは考えるしかない

日々試行錯誤するしかない

フィードバックを取れる環境を自分に与えてあげるしかない

その線上にある世界が

その人が書くものだから読みたくなる世界

ぼくも

好きな小説家が書くコラムなら読んでみたい

これはその人のコラムが好きなわけじゃない

その人そのものが好きなんだと思う

そういう心理なんだと思う。

もちろんそれがあるからコラムも好きになっていくのだろう

影響力といってもいいかもしれないし

育む力といってもいいかもしれないし

先導力といってもいいかもしれない

言葉のはしごを組む力があればそれができる

それが その人の魅力 と重なるとき

なにか届くものが創られるのかもしれない

関係性もそれに応じて作られるのかもしれない

じぶんの心のすぐそばにその人がいてくれているという安心

それは日々のコンテンツでもできるはず

伝えるものを書くのではなく

届くものを書こうと思う意識

試行錯誤は続くのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?