長母指伸筋の触診

前回までに足部の縦アーチに関わる筋について整理してみした。後脛骨筋、長腓骨筋、短腓骨筋、それぞれ重要な役割があります。ぜひ臨床でチェックしてみましょう。

前回までの内容はこちら

臨床1年目の教科書

本日も足部に関連する筋について整理します。本日のテーマは臨床で腰部の神経症状を評価する際に必ず確認している”長母指伸筋”について整理して行きましょう。

1 触れることの意義

長母指伸筋の作用として、母指を伸展、距腿関節を背屈、距踵関節ではわずかに回内です。さらに、CKCにおいては足部が固定されるため、下腿を前傾させる作用もあります。

臨床でこの長母指伸筋を確認することが多いのが、腰部由来の足部の神経症状です。

第4/5腰椎間の椎間板ヘルニアでは、足趾の伸展、中でも母指伸展筋力の低下は重要な脱落症状の一つとなっています。

経過観察をするために、介入のたびに長母指伸筋のMMTを測定することをお勧めします。

2 特徴

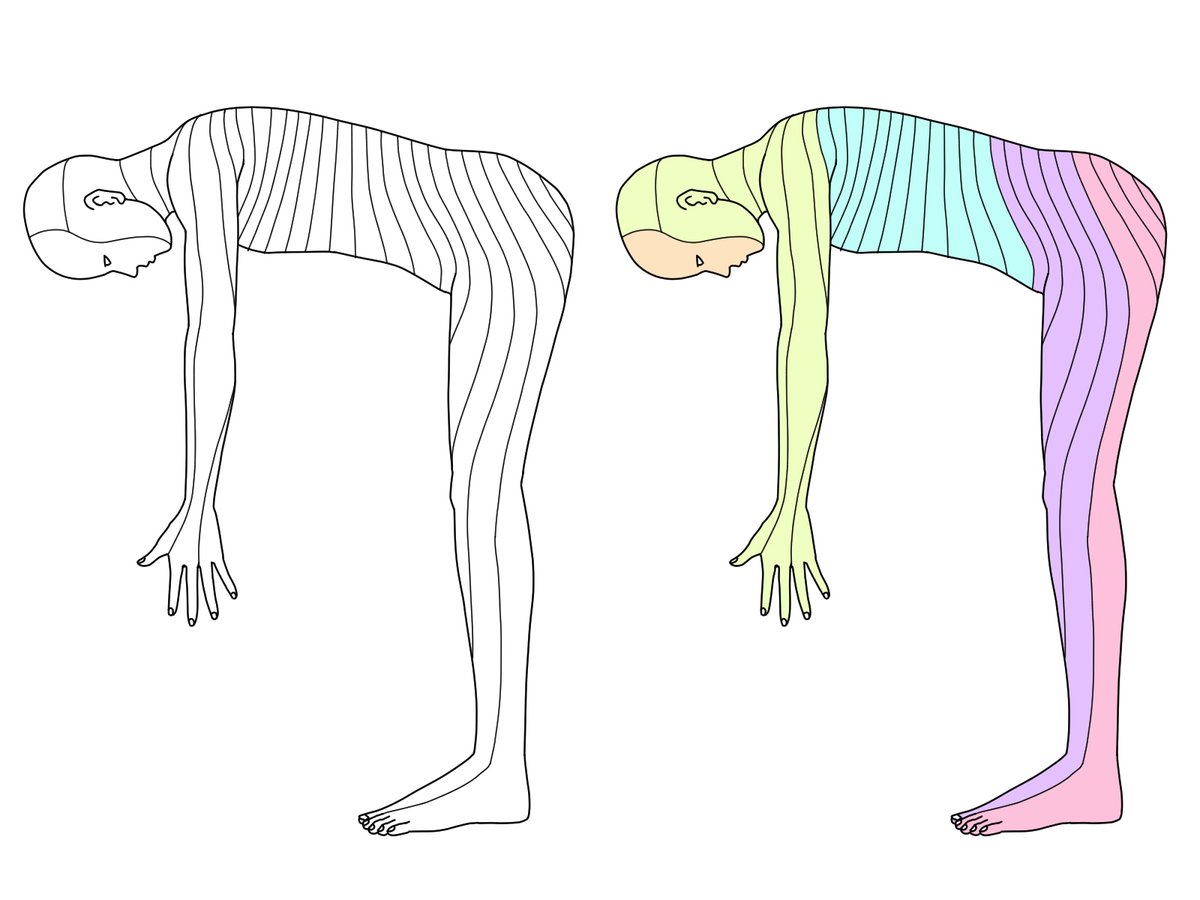

長母指伸筋を触診するにはイメージが重要です。深さ、隣接している筋を整理してみましょう。

【起始】

腓骨前面、下腿骨間膜

【停止】

母指末節骨底

ここで重要なのが、この上に何の筋が重なっているか?です。

3Dでイメージすると、長母指伸筋の上には前脛骨筋、長指伸筋が重なっています。つまり、触診する場合、筋腹を触診することが困難であることが理解できます。そのため、長母指伸筋の触診は腱を触診します。

3 実際の触診方法

では、実際に触れていきましょう。

① 前脛骨筋の腱を確認

② 前脛骨筋の腱を足関節の位置で確認し、指を腓骨側に動かす

③ 窪みがあり、その奥に腱が確認できる

④ 母指伸展で収縮が確認できる

4 まとめ

触診をする際にはその筋の周辺の組織、筋の位置もしっかりと確認しましょう。これによりどのように触診するべきか?その隣を触診すると何に触れられるのか?が整理できます。

ぜひ1度整理してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】https://iairjapan.jp/rehacollege/