リスフラン関節の触診①

前回まで、距腿関節、距骨下関節、ショパール関節の触診について整理してきました。

それぞれ、底屈・背屈、内反・外反のコントロールするためには重要な関節であり、一つ一つ触診できることで、そこの可動性の評価にもつながることがわかりました。ぜひ、臨床で実践し、復習していきたいですね。

さて、今回からはリスフラン関節の触診について整理していきましょう。

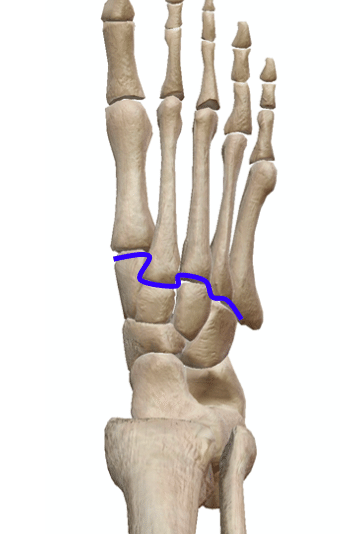

リスフラン関節は足根中足関節とも呼ばれ、外側・中間・内側の3つの楔状骨と立方骨、5つの中足骨により構成されます。

今回は、立方骨と第5中足骨の関節の触診ついて整理してみます。

1 触れることの臨床意義

リスフラン関節は後足部と中足部の中間にあり、バランスを前後のバランスを整える役割があります。

後足部が過回外となってしまうと、前足部が床面から浮いてしまい、安定性が失われてしまいます。そこでリスフラン関節は回内方向に作用し、足底部が地面との接触を維持します。

つまり、この可動性を評価することは動作時の足部の安定性の評価にもつながることが分かります。

2 リスフラン関節の特徴

リスフラン関節は、前足部と後足部の中間にありますが、それぞれの関節の位置は微妙に違いがあります。

その位置の違いをイメージできないと、触診が非常に難しくなります。

(引用:visible body 2021)

今回整理している立方骨と第5中足骨の関節は外側さらに後足部側に位置しています。

しっかりとこのイメージができるようになることが重要です。

3 実際の触診方法

では、どの様に触診していくのか?

上記の解剖のイメージをしながら整理していきましょう。

① 第5中足骨を外側から確認し、末梢から近位にたどる

② ポコっと落ち込んだ場所が立方骨

③ 立方骨と第5中足骨を把持し、関節を動かし確認

(引用:visible body 2021)

4 まとめ

いかがだったでしょう?

何度もこのコラムでお伝えしていますが、触診にはやはり解剖のイメージが重要ですね。しっかりと自分のイメージと解剖のイメージと実際のイメージのすり合わせをしていくことで、臨床で触診が可能になってきます。

ぜひ、今回の内容を整理しながら実践していきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?