尺側手根屈筋の触診

今回のテーマである尺側手根屈筋は前回に整理した橈側手根屈筋と協働し、ダーツスローのバランスを整えています。

つまり、手関節の動きを評価・介入するときには橈側手根屈筋と一緒に考慮しておきたい筋ですね。

1 触れることの臨床意義

前回の復習になりますが、手関節は掌屈の際には尺屈、背屈の際には橈屈を伴います。この動きをダーツスローまたは、ダーツモーションと言われています。

そのため、掌屈する際には、掌屈しつつ尺屈をコントロールします。この動きは橈側手根屈筋と尺側手根屈筋のバランスによってコントロールされます。

(引用:運動機能障害の「なぜ」がわかる評価戦略)

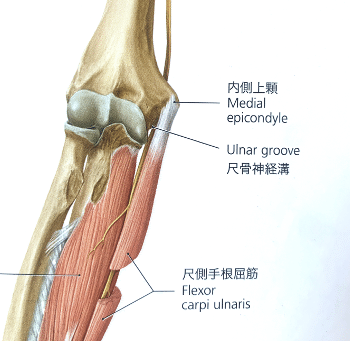

さらに、尺側手根伸筋は、肘部管を構成する要素の一つであり、尺骨神経症状があった際には、しっかりと評価しておきたいポイントですね。

(引用:プロメテウス解剖学アトラス)

2 特徴

特徴として知っておきたいのが停止部です。

尺側手根屈筋の起始・停止は

【起始】上腕骨内側上顆、肘頭、尺骨後側面

【停止】豆状骨、有鈎骨鈎、第5中手骨底

(引用:visible body 2021)

豆状骨に停止するため、豆状骨から起始する小指外転筋の固定筋としても作用します。

つまり、手関節だけでなく手指の動きにも関節的に作用します。

これらのことを考えるとしっかりと評価・介入できるようになっておきたいですね。

3 実際の触診方法

では、実際に触れていきましょう。

① 豆状骨を確認し、近位にある腱を確認

② 手指を握り込み、掌屈・尺屈にて収縮を確認

③ 自動運動を繰り返しながら、収縮を確認し尺骨後面まで辿る

4 まとめ

触診をする際には、その周囲の関節はどのように動いているのか?触診している箇所はどのように関係してくるのか?を確認すると、臨床で触診する目的が明確になります。

そのためには解剖学・運動学を学ぶことが非常に有効です。

ぜひ一緒に解剖も確認していきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】https://iairjapan.jp/rehacollege/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?