だから童心にかえってみる:『この人を見よ』

ここのところ公的な文章を書くことばかりに四苦八苦していた。仕方のないことだとはいえ、時間をかけた割に味気ないものが出来上がっていくのは寂しくもある。文章というのは思っているよりも遊びを入れる余地が少ないものである。

アプリでもデザインでも何でもそうだが、自分で作るものにはある程度のユーモアや愛嬌を加えたいと思っている。先日リリースしたAIアプリに、わざわざキャラクターを考えて3Dモデルまで作ったのはそういう意図もある。

真剣なのはいいが真面目すぎると受け手側も窮屈である。創作に限ったことではないが、精神的な余裕というか、ある種の「軽さ」があって初めて完成したという印象を受ける。重苦しい話は大抵の場合記憶に残らないし、いつも肩に力の入っているよりは機転の利く方がいい。

実生活の上ではともかく、こういった態度も文章でならば他の誰かをすぐに参考にすることができる。三島由紀夫の『不道徳教育講座』などはその好例といってもいい。もう少しひねったお手本が欲しいならニーチェの『この人を見よ』がいいだろう。

『この人を見よ』は哲学者ニーチェが自分自身とその著書について書いた本である。ニーチェの解説書は山のように出版されているが、実は本人が生前にそれを用意していたのである。

まず「私はなぜこんなに賢明なのか」「なぜ私はこんなに利発なのか」という題から始まる章がある。これだけでもかなり人をくった態度である。内容には思想というより個人的な意見に近いものもある。

例えば、コーヒーは考えるのには過激すぎるから紅茶の方がよいとか、酒で理性を鈍らせるのは愚かだ、といった具合である。そうかと思うと自分の有名な論文は強い酒を飲んで書いたのだというエピソードが展開されたりする。自由奔放この上ない。

著作それぞれに対してコメントを残しているのも面白い。執筆した時の状況や完成した後の周囲の反応などは本人しか知り得ないことである。芸術家ワーグナーとの交流と反目は有名なエピソードであり、それにももちろん触れている。

ワーグナーの芸術がどのような洗練された芸術家にだけ、どのような「趣味の世界主義」にだけ語りかけるものであるかを。だからわれわれは、もろもろのドイツ的「美徳」で飾り立てられたワーグナーに会うにおよんで、憤激に我を忘れたのである。

心酔していた相手だったからこそ、思うところも多かったのだろう。当時の憤激が激しく書き残されている。この章では周囲の雰囲気を嫌ったことにより旅に出たことが書かれている。

……ともあれ、わたしは、そうした空騒ぎの最中に、数週間もの旅へ脱け出したのだ、まったく唐突に。一人の魅力的なパリ女性がわたしを慰めようとしたのを振りきって。

ここでパリ女性は「まったく唐突に」出現したということを付け加えておきたい。

このようなユーモアは思想史からは追い出され、真面目な解説書からは無視されているかもしれない。しかしこういった本筋でない点こそ、その人の考え方を表していると言ってよいだろう。読み手側としてはこれを見逃さないこと、書き手としてはこの姿勢を見習いたいものである。

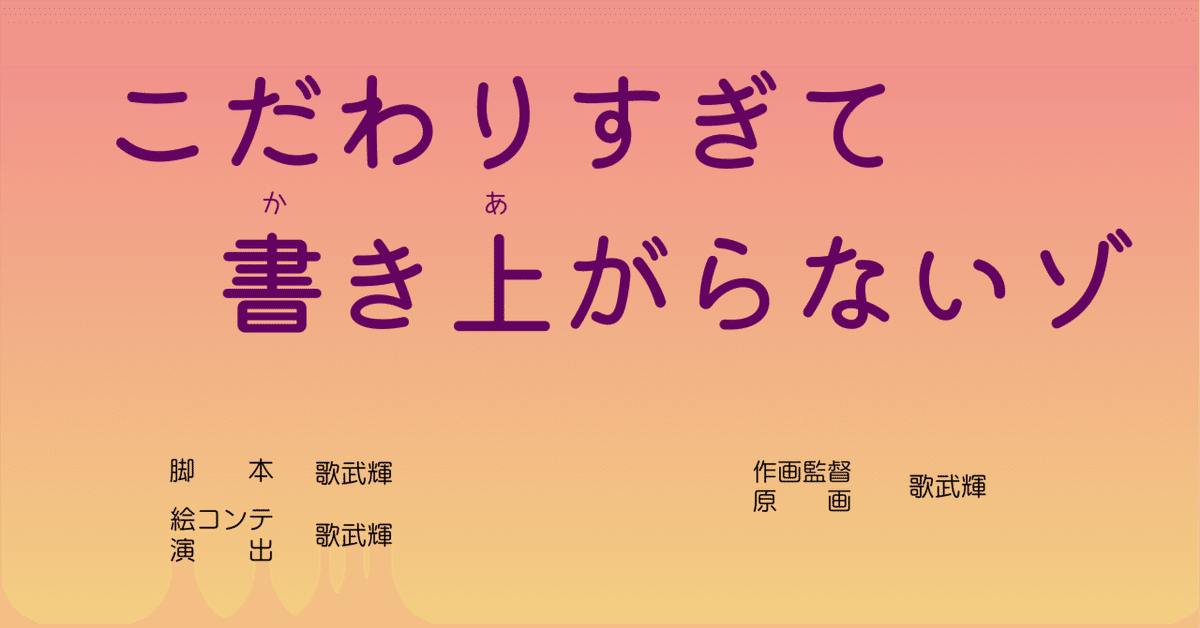

創作は楽しくも苦しいことである。こだわり過ぎていつまでも完成しないこともあれば、気負過ぎてややこしいものが出来上がったりする。発表した後の周囲の反応も無視できない。

そう言った時に子どもの頃のような遊び心や純粋さが必要になってくる。子どもの心を保っていくのは大人にしかできない。童心に立ち返ってみるというのは今だからこそ大切なのかもしれない。

小児は無垢である、忘却である。新しい開始、遊戯、おのれの力で回る車輪、始原の運動、「然り」という聖なる発語である。

そうだ、わたしの兄弟たちよ。創造という遊戯のためには、「然り」という聖なる発語が必要である。そのとき精神はおのれの意欲を意欲する。世界を離れて、おのれの世界を獲得する。

いただいたご支援は書籍の購入に充てたいと考えています。よろしければサポートよろしくお願いします。