最新のITIL®「ITIL4」とは?

前回までの記事で、当社 ㈱ IT VALUE EXPERTSの専門領域であるITサービスマネジメント(ITSM)の概要やなぜ今ITSMが重要なのかについてお伝えしてきました。今回は、過去の記事の中に何度か登場した「ITIL®」の最新バージョンである「ITIL4」について、当社のコンサルティングでの適用経験を踏まえて解説したいと思います。

そもそも「ITIL®」とは?

「ITIL®」とは「IT Infrastructure Library」の略で、最も普及した「ITサービスマネジメント(ITSM)」のベストプラクティス(=実践事例を体系化したもの)です。「アイティル」(英語では前半にアクセント)と読みます。

ITIL®はITを活用したサービスを提供する企業・組織で活用される「共通言語」であり、事実上のグローバル標準(デファクト・スタンダード)になっています。

ITIL®は1989年に最初のバージョンがリリースされて以降、時代の変化に合わせて改訂されています。

2001年にバージョン2(v2)、2007年にバージョン3(v3)、2011年にバージョン3のアップデート(v3 2011)、そして2019年末に最新のバージョンである「ITIL4」がリリースされました。

日本におけるITIL®

2001年のITIL®バージョン2のリリースにより、世界的にITサービスマネジメントの考え方が広まったことを受け、日本でも2003年にITサービスマネジメントの普及を推進する特定非営利活動法人itSMF Japanが設立されています。

itSMF Japanの設立以降、日本企業でのITサービスマネジメントの取り組みが本格的に開始されました。

日本でのITサービスマネジメントの適用領域は、いわゆる「運用」の領域が中心で、インシデント管理、問題管理、変更管理などが最も適用されているプロセス群になっています。

最近では、企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や事業のグローバル化といった新たな動きの中でITIL4がリリースされ、再び注目が集まっています。

ITIL4の7つの主要概念

「ITIL4」には核となる次の7つの概念があります。

1.サービス=顧客との価値の共創

ITIL4では、サービスを、「プロバイダが顧客に提供するもの」ではなく、「プロバイダと顧客のアクティブなコラボレーションを通じた価値の共創」と定義しています。

そしてこの定義には、顧客からのフィードバックを踏まえてサービスを継続的に改善していくことが前提として含まれています。

2.サービスバリュー・チェーン(SVC)

サービスプロバイダが顧客と共に継続的に価値を創出するためのIT運営モデルとして、サービスバリュー・チェーン(SVC)という概念が導入されました。SVCはITIL4のエンジンにあたる要素であり、ITILv3の「サービス・ライフサイクル(戦略→設計→移行→運用→改善)」に代わる概念になっています。

SVCは需要を価値に変えるためのバリュー・チェーンであり、次の6つの活動で構成されています。

・計画

・改善

・エンゲージ

・設計および移行

・取得/構築

・提供およびサポート

これらの活動には上流→下流という前後関係があるわけではなく、サービス毎、状況毎に6つのバリューチェーン活動が様々に組み合わされて価値を生み出します。

これは従来のウォーターフォール型の開発(企画→要件定義→設計→移行→運用)だけでなく、スクラムなどのフレームワークを用いた反復型の開発や、クラウドサービスのように契約(取得)してサービス使う、といったサービス開発・利用形態の変化に対応したものになります。

3.サービスバリュー・システム(SVS)

サービスバリュー・システム(SVS)は、サービスバリュー・チェーンの活動を方向付け、支えるマネジメント・システムで、5つの要素があります。

・従うべき原則

・ガバナンス

・サービスバリュー・チェーン

・プラクティス

・継続的改善

サービスバリュー・チェーンが車のエンジンだとするならば、サービスバリュー・システムはボディやシャーシ(サスペンション、タイヤ、ホイールなど)、ドライブトレイン(エンジンの出力を駆動輪に伝えるための駆動系部品)であり、車を実際に動かす(価値を創出する)ために不可欠なものです。

4.従うべき原則

サービスバリュー・システムの5つの要素のひとつで、すべての活動に適用される原則です。

・価値にフォーカスする

・現在あるものから始める

・短期間のフィードバックを繰り返す

・コラボレーションと可視化を推進する

・全体的な視点で考え行動する

・シンプル&実践的

・最適化と自動化を推進する

これらの原則は従来のITIL®の考え方をベースに、AgileやDevOpsなどの考え方を取り込んで作られたもので、あらゆる活動の指針となる非常に重要なものです。

5.ガバナンス

組織を方向付け、コントロールするための手段として、ガバナンスは非常に重要であり、以下の内容が含まれます。

・コントロールの範囲(Scope of Control)

・組織全体で関係付けられたゴール(指標)

・ポリシー、統制、ガイドライン

・意思決定の権限

ガバナンスは、あらゆる活動の「ガードレール」として機能し、決して「統制のための仕組み」ではないことに注意が必要です。

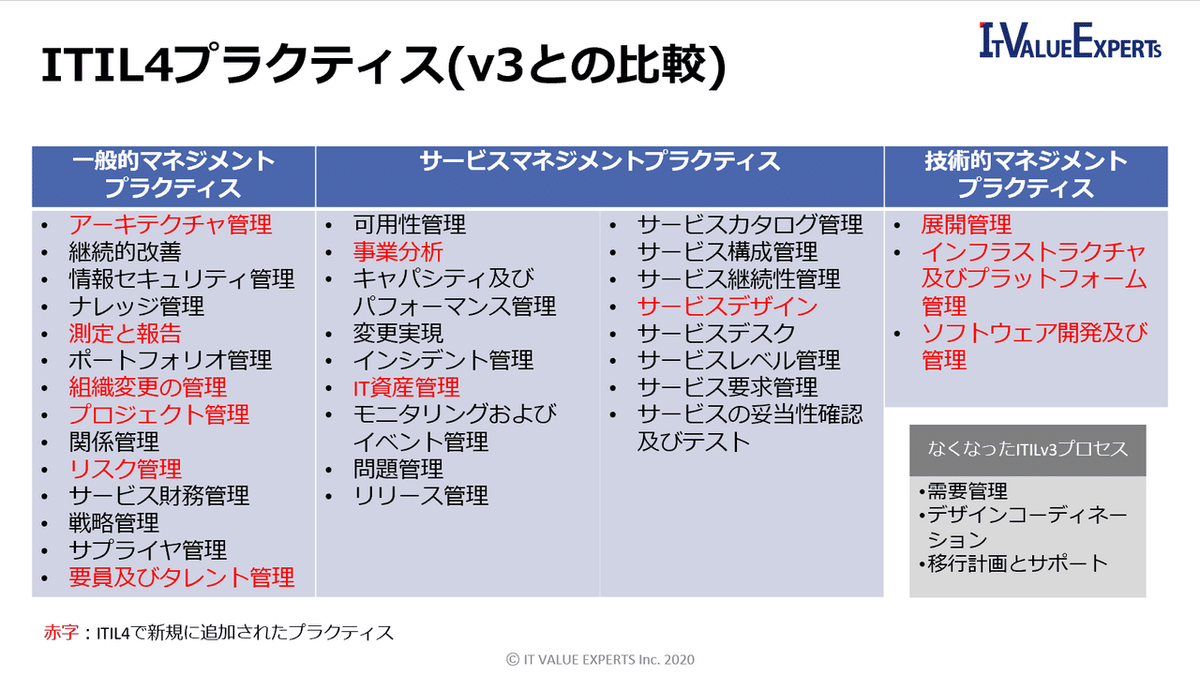

6.プラクティス

プラクティスは、SVCを活用して価値の流れ(バリューストリーム)を作成するために活用できる部品もしくは見本のことで、ITILv3までの「プロセス/機能」に相当します。

ITIL4では34のプラクティスが定義されており、以下の3つに分類されています。

・一般的マネジメントプラクティス

・サービスマネジメントプラクティス

・技術的マネジメントプラクティス

ITIL4になって世の中で一般的に活用されているプラクティスが積極的に取り込まれ、ITIL®独自のプラクティスが減るとともに、より広い範囲に適用できるものになっています。

プラクティスガイドはAXELOSから有償のサブスクリプションとして提供されています。

7.4つの側面(4 Dimensions)

サービスマネジメントを実現するサービスバリュー・システム(SVS)の土台となるもので、ITILv3におけるサービスデザインの4つのP(People / Process / Product / Partner)のコンセプトを拡張したものです。

・組織と人材(Organization & People)

・情報と技術(Information & Technology)

・パートナーとサプライヤ(Partners & Suppliers)

・バリュー・ストリームとプロセス(Value Stream & Processes)

サービスによって価値を提供していく上で、これら4つの側面を包括的に理解・検討することが非常に重要になります。

ITIL4の書籍

ITIL4のコア書籍として、以下が発行されています。

・ITIL® Foundation (ITIL® ファンデーション, ITIL 4 エディション)

・Create, Deliver & Support (作成、提供およびサポート)

・Drive Stakeholder Value (利害関係者の価値を主導)

・High Velocity IT (ハイベロシティIT)

・Direct Plan & Improve (方向付け、計画および改善)

・Digital & IT Strategy (デジタルおよびITストラテジ―)

各書籍の内容については、今後の記事で順次お伝えしていきます。

ITIL4の資格体系

ITIL4の資格は以下のような構成になっています。

日本でもITIL4の研修コースの提供が開始されており、日本語でも受講が可能です。

※ITIL4資格の詳細についてはITプレナーズ様の記事が良くまとまっていますのでご確認ください。

ITILv3からの主な変更点

前回のバージョンであるITILv3からの主な変更点は5つあります。

1.より多くのステークホルダーを対象としている

従来のようなプロバイダが顧客に価値を提供するモデルではなく、より多くのステークホルダーとの価値共創を前提としたモデルを提示しています。対象を広げて、組織サイロ、プロセスサイロからの脱却を図ります。

2.より幅広い領域をカバー

運用のためのフレームワークではなく、より幅広い領域に適用できるものになっています。その分、ITILv3よりも運用領域の記述は減少しています。

3.より多くのフレームワーク・メソドロジーとの統合

ITIL®を、あらゆる領域を包括する「アンブレラフレームワーク」として位置付けるのではなく、他のフレームワークとの統合を意識しており、他のフレームワークの良いものはそのまま採用しています。

例)Agile、DevOps、Lean、COBIT、OCM、Cynefineなど

その一方で、ITIL®独自のものはかなり少なくなっている印象です。

4.より時代にマッチしている

デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代に企業が変革を遂げるためのアプローチを提示しており、コンテンツもDXを強く意識したものになっています。

書籍でいうと『Digital & IT Strategy (デジタルおよびITストラテジ―)』『High Velocity IT(ハイベロシティIT)』にその色が強く出ています。また、一部のプラクティスはMode1、Mode2システムそれぞれに対応するガイダンスが提供されています。

5.「ITIL®らしさ」はしっかり残されている

概念だけでなく具体的な手法も含まれるところ(プラクティス)や、

プラクティスを実行するためのJob Description(職務記述書)も定義しているところなど、「これまでのITIL®らしさ」は残されています。

既存のITIL®資産もそのまま有効活用可能です。

おわりに

ITIL®の最新バージョンITIL4がどんな内容か、今までのバージョンと何が違うのか、お伝えしてきました。今後もITIL4の各モジュールの概要やITサービスマネジメントについての情報を発信してきますので、ぜひフォローしてくださいね。

弊社では日々のコンサルティング活用の中でITIL4の適用も始めています。

弊社のサービスについてのお問い合わせ、提案依頼、協業のご相談等がございましたら、下記からお問い合わせください。

お問い合わせ先:https://iv-experts.co.jp/contact/

IT VALUE EXPERTS Webサイト:https://www.iv-experts.co.jp/

オンライン営業窓口(ポータル):https://calendly.com/ive-online-portal

以上

※本文中に記載されているフレームワーク、ベストプラクティス等に関する商標の情報はこちらをご参照ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?