愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ

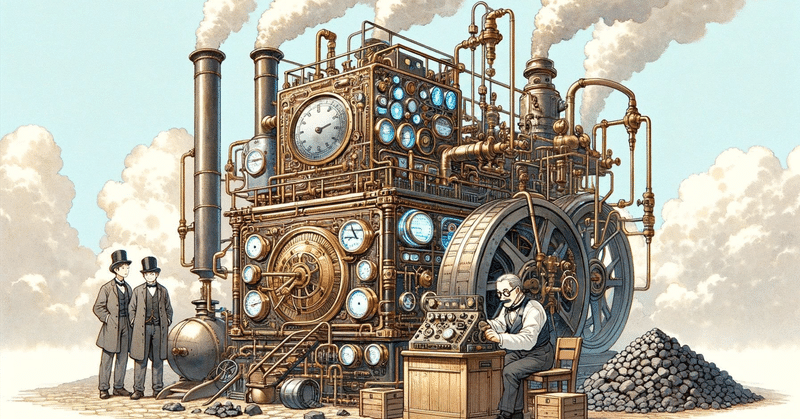

「AIに仕事を奪われる」と巷でよく言及されるご時世だけれど、18世紀のイギリスで起きた産業革命のときにも同じことはあった。

「機械に仕事を奪われる」と労働者たちが工場の機械を破壊したラッダイト運動と呼ばれるものがそれで、現在は破壊行動こそ起こさないものの、まさに「AIに仕事を・・・」と同じ思考といえる。

しかし、人は往々にして急激な変化を望まないのも世の常である。

そう思うと、いつの時代も世の多くの人が変化を望まないというのは、本能なのかもしれない。また同時に、技術は確実に進化しているけれど人間の脳や思考はそれほど進化しないのかもしれない、とも思う。

先述の「経営本のスゝメ」でも述べたように、名著が色褪せず時代を超えて学びを与えてくれるのも、名画や名曲が時代に関係なく多くの人々に感動を与えるというのも、それを証明している気がする。

そうであれば、こういったことからも「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉も理に適ったものだと腑に落ちる。だからこそ、学ばないとダメなんだと思うけれど。

18世紀の産業革命では生産性が飛躍的に上がったのもさることながら、それによって懸念されていた雇用は増えた。その結果生活水準は向上し、イギリスの富と人口は増え、国民はおしなべて恩恵を得ることになった。もちろん弊害もあったようだけれど、機械が仕事を奪うのでなく別に多くの雇用を生み出すという結果になった。

日本でも第1次産業革命ほど大きな変化でないにしても戦後、高度成長期と産業構造が変化するときには似たようなことはあったと想像するし、ぼくらの記憶に残っているIT革命と呼ばれた時代にもやはり同様の声はあった覚えがある。

インターネットもまた効率化、合理化を飛躍的に前進させたけれど、同時に新しい事業や仕事をつくり雇用を生んだ。

ただ、今回の人工知能を筆頭とする第4次産業革命については、劇的に生産性を上げ富を増やすことは間違いないけれど、一方で仕事を奪うことはあっても雇用はほぼ生み出さない気がしている。

しかし仮にそうだとしてもラッダイト運動のような破壊活動が不要なのはもちろん(そもそも犯罪になる)、ぼくは憂慮に及ばないかもしれないと思っていたりする。そう考えるのはつまるところ、いやいやそんな懸念している場合じゃないだろう、というほど深刻な人材不足が現実として目前にあるからに他ならない。

だから技術革新によって失われる仕事と労働人口の不足分とで相殺されるんじゃないか、とぼくは楽観視していたりする。

もちろんこればかりは、そのときにならないとわからないんだけれど。

人の脳や思考がそれほど進化しないとしても、技術が飛躍的に進化を遂げてきた事実は歴史を振り返れば自明で、それは止めることもできなければ逆行するといったこともまずない。

そして、こういったテクノロジーをはじめとする技術は不可逆的に進歩し続けるものであり、それは世の中にあるほとんどの技術、モノに当てはまるとぼくは思っている。

ともあれ、先の文末で述べたように外食チェーン店の自動化、無人化への潮流は止まらないと思う。

機械化によってスタッフが余剰になるのであれば、そういった人たちが人手不足の小規模店や個人店へ流れてくると、みんなにとって良い形なんだろうけれど。

現実的には、同じ食べもの屋さんであってもチェーン店と個人店では似て非なるものだし、お店の文化も違えばお互いの望むもの、スキル、価値観も合わないだろうからこれは難しいだろうな。

小規模店や個人店は別の方法を模索し続ける必要があるだろうな、と思う。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?