2023年9月後半日経平均相場の振り返り

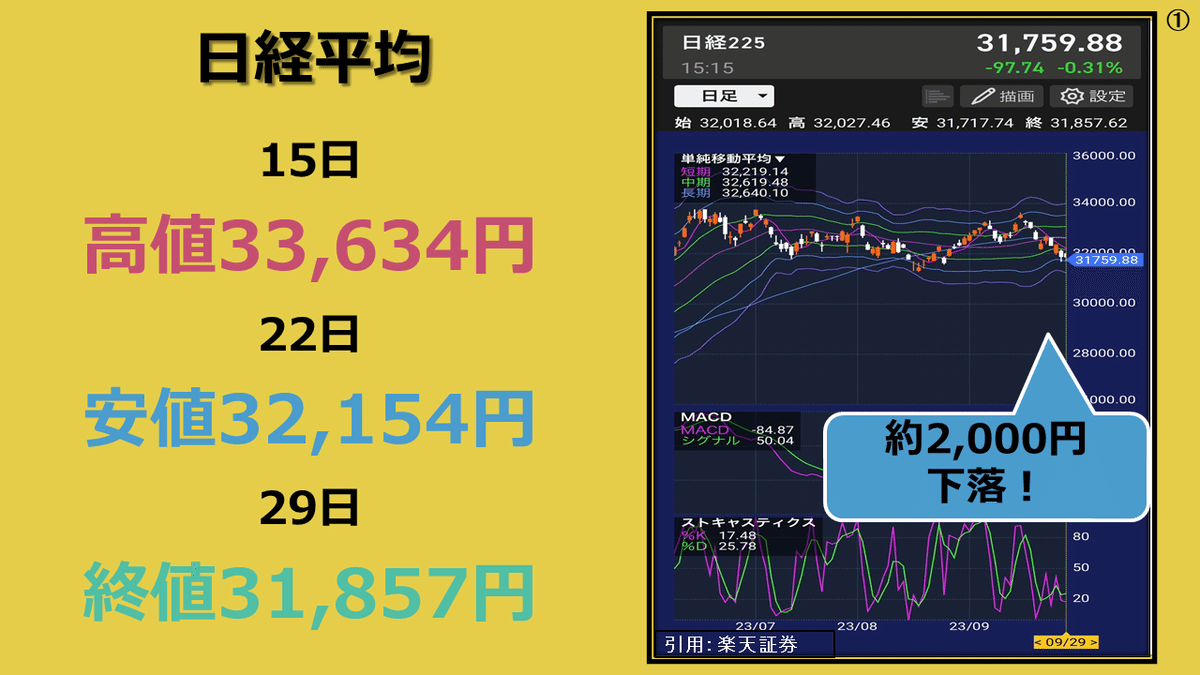

①日経平均チャート

9月後半相場を振り返ると、日経平均株価は15日つけた33,634円を高値に欧米の株価をなぞるように下げ基調となった。

②FOMC発表

19~20日に開催されたFOMCでは事前の予想通り政策金利を据え置いた。

今回発表された声明文では、景気判断部分で経済活動の評価が上方修正せれた一方、雇用の評価が小幅下方修正された。

また景気見通し、フォワードガイダンス部分に変更はなく、引き続き追加利上げの可能性を示唆した表現が維持された。

③日銀金融政策決定会合

21~22日の日銀金融政策決定会合でも大方の予想通りに政策変更を見送った。

このような材料難では海外の下げ基調を辿るしかなかったといえる。

④海運株3社

しかしそんな中、海運株は日経平均がさげても逆行高を見せる場面が幾度もあった。

21日には864.33で取引を終え、2008年6月以来、およそ15年3カ月ぶりの高値となった。

これは中間配当の権利付き最終売買日が近づいており、配当利回りが高めの海運株が物色されたのである。

日本郵船、商船三井、川崎汽船の大手3社の予想配当利回りは3~4%程度と、東証プライム全体の2.1%程度と比べ高い。

半導体関連株が軟調に推移したこともあり、配当面で魅力的な海運株に投資マネーがシフトした。海運市況の改善も材料視されたわけだ。

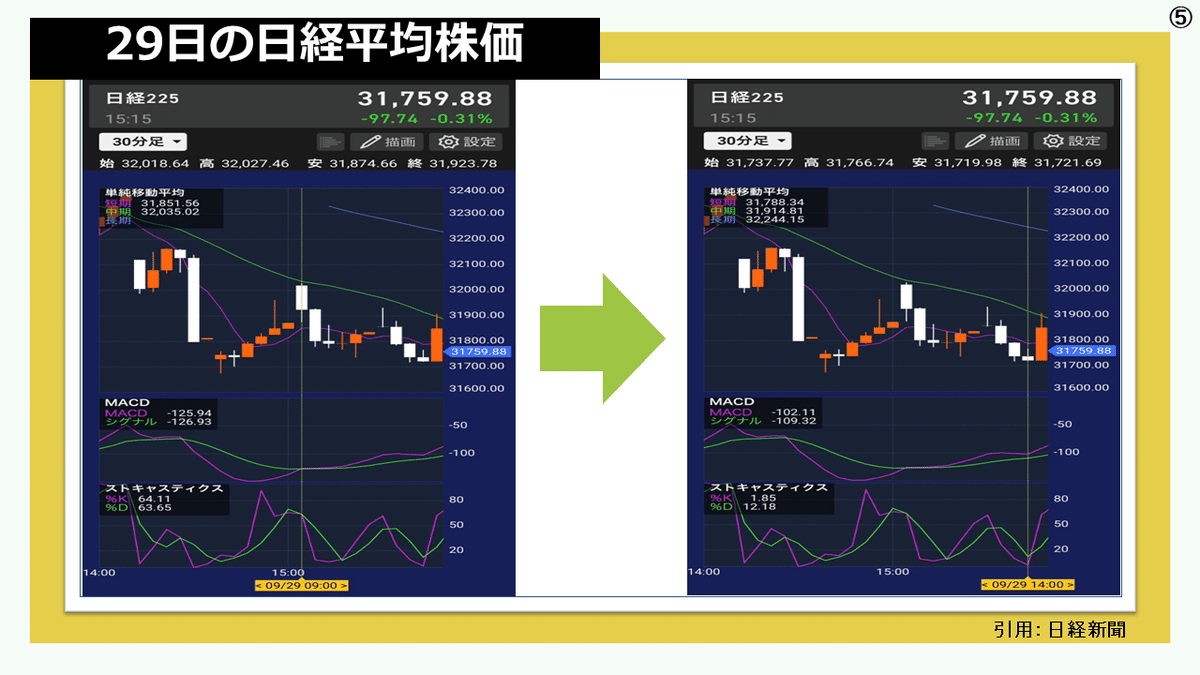

⑤29日の日経平均株価

今月の日経平均で注目すべきは29日である。

この日は9月末配当の権利落ち日で、市場の推計では日経平均の配当落ちの金額は225円程度であることから、日経平均は前日比252円安で寄り付いた後、200~300円安ほどで推移していたので織り込み済みの値動きだったといえる。

相場の雰囲気が一変したのは午前中の取引終了直前だった。

節目の32000円台を割った時点から日経平均先物に売りが加速。

午後にかけても売りは止まれず、下げ幅は一時697円に達した。

⑥年金積立管理運用独立行政法人(GPIF)

下げの要因としては需給面での弱さが挙げられる。

機関投資家が期末を控え、リバランスの売りを拡大したとみる向きが多い。

特に注目されたのは年金積立管理運用独立行政法人(GPIF)だ。

国内株式の運用比率を25%に定めるなか、売りを膨らませたとの見立てだ。

⑦日経平均銘柄の入れ替え

そしてもう一つ日経平均株価の構成銘柄の入れ替えが10月2日に行われる。

今回の新規採用銘柄(メルカリ・レーザーテック・ニトリホールディングス)と除外銘柄(日本板硝子・三井E&S・松井証券)の換算係数調整株価は新規採用銘柄の方が大きいため、他の銘柄を売らなければならないこととなる。

このような要因が前場終了間際に集中してしまったのであろう。

⑧WTI先物

さて話は変わるが米原油指標のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)先物が28日、一時95ドル台に上昇し、約1年1カ月ぶりの高値をつけた。

WTI先物は6月末に70ドル台に沈んでいたが足元では95ドル台まで急騰した、これには2つの理由がある。

⑨石油輸出国機構(OPEC)

ひとつは産油国による市場想定を上回る生産調整だ。

石油輸出国機構(OPEC)の盟主サウジアラビアは7月から世界需要の1%にあたる日量100万バレルの自主減産を始めた。

世界第3位の産出国ロシアも足並みをそろえ、8月から輸出削減を実施した。

減産延長を受けてじわり原油価格は上昇し、8月中旬までに80ドル台が定着した。

国際通貨基金(IMF)の推計ではサウジの財政が均衡する原油価格は80ドル近辺で、市場では10月以降減産幅を削減するだろうと見る向きもあった。

しかしサウジとロシアは9月上旬、減産や輸出を年末まで続けると決めた。

原油価格が下落すればすぐさま生産調整で応じるというサウジの強固な姿勢が市場に浸透してきたのである。

⑩中国の需要

もうひとつは中国需要の強さだ。

最新の国際エネルギー機関(IEA)の需要見通しでは、23年の中国の需要は日量1628万バレルだった。1月時点の1589万バレルから上方修正した。

景気がくすぶるなかでも、原油需要は強い。9月上旬に発表した8月の原油輸入量は7月から21%増加。

原油をガソリンなど石油製品に加工する精製でも8月の精製処理量は日量208.7万トンと過去最大となった。

この様に世界の原油需要は今年後半に入ってから一気に引き締まっている。

IEAによると、7~9月の世界の原油需要は日量1億260万バレル。

一方、供給は1億130万バレルにとどまり供給不足になる。受給逼迫を受けて、市場では価格見通しを引き上げる動きも出てきた。原油高はインフレ再燃につながる。

米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は「エネルギー価格は消費者の支出や景況感に影響を与える可能性がある」と指摘し、動向を注視していく考えを示した。

利上げ停止を模索する欧州中央銀行(ECB)も難しい判断に迫られる。

原油高によって域内経済がスタグフレーション(景気後退とインフレの同時進行)に陥るリスクが高まった。

今後の原油価格の動向に注意したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?