イヌのしつけに困っている全ての人へ~トレーニングとは~

世の中の情報は日々アップデートされている。ぼくはトリマーとしての勉強しかやってきていないのでしつけや訓練についてきちんと学んだことがない。だけど少しだけ今思う事をここに書き記しておきたいと思う。一年後に読めばきっと変わっているとは思うのだけれど「今思うこと」を整理してみる。

ぼくがまだ学生のころ、テレビで「天罰方式」などというしつけの仕方が流行っていた。TVのむこうではイヌの無駄吠えをやめさせるために空き缶に石を詰めて放り投げるなどしていた。

当時は何の知識もなかったのでそれを「正しい」と認識した。テレビでやってるのだから違うはずがないだろう。そう思っていた。

最近ほんの少しだけ学んだトレーニングの知識の引き出しを開けると、どうやらそれは「嫌悪刺激」というもので「正の弱化」というものらしい。まだこの言葉を使うことすらドキドキしているのでこの説明であっているかどうかもわからない。間違っていれば訂正してほしい。

当たり前の事ではあるのだけれどやはり専門分野には専門用語があって、何も知識のない人間にはちんぷんかんぷんだ。だけれど「イヌのプロ」である以上は知っておかねばならないとも思う。今後のぼくに期待したい。

イヌのしつけの認識についてこれから書いていこうと思うのだけれど、これが正しいとは思わないでほしい。あくまでぼく個人が思っているだけのことだから。これから認識も変わることがあると思うけれどもしかしたら変わらないかもしれない。これを読んでいる皆様にも少し考えてもらいたい。

少し長くなるのだけれど今のぼくはこう考えています。というのにお付き合いくださいませ!

普段仕事の中でぼくが出会う、お客様が困られている原因は主に3つ。

・噛む

・いたずらする

・吠える

ここでは一番お客様に危険度の高い「噛む」に焦点をあててみてみようと思う。もちろんこれを他のものに置き換えても考えられるだろう。

噛むイヌに対してのトレーニングとは。。。

(なんか多分しつけと訓練とトレーニングで定義が違うっぽいけどよくわかんないからまとめてるけどその筋のヒトは悪く思わないでね。ここからはまとめてトレーニングっていうことにするよ!)

個人的にはトレーニングを難しくしている要素としてイヌ一頭一頭「個々」に症状や強度が違う事で一般化するのが難しいからだと思っている。簡単な話しならばとっくに学問として教科書が統一されているはずなのだけれど「こうならこう!」と単純に当てはめて言えない事がほとんどだからたくさんのやり方や流派が生まれてしまったのではないかと思う。

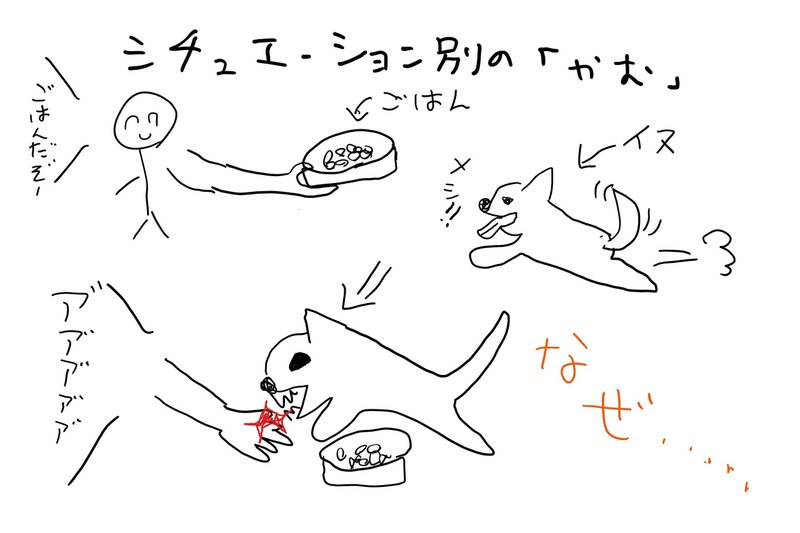

・同じ噛むでもシチュエーション(症状)が異なる

あとはこんな感じのやつとか・・・

・同じ噛むでも強度に差がある

などなど噛むときのシチュエーションがイヌによって違ったり、噛むという動作でも強度がちがったりする。

様々なトレーニング方法があって、理想としては「イヌを飼う=トレーニング開始!」となってほしい。しかしながら現実としては

イヌを飼う→手に負えなくなる→トレーニング

という道をたどることが残念だけれど多い。「プロフェッショナル」というTV番組で訓練士が取り上げられたことは記憶に新しいと思うし見た方も多いのではないかと思う。賛否が分かれるような投稿がSNSをにぎわせた。ぼくもそれについて一生懸命考えてみて記事を書いたはいいけれど投稿する勇気がなくて消した。トレーニングを論ずるには知識が足りなさすぎる。。。

今回は足りない知識をフルに使って専門家ではない立ち位置から冷静に分析してみようと思う。もちろんこれはぼくの自論だしバイアスがかかってるので一般論とするつもりは毛頭ない。

まず「噛む」という事に困っているヒトがいたとする。そのヒトの目的は「イヌが噛まなくなること」だ。

「噛む」イヌを「噛まない」イヌにする。つまり噛む世界から噛まない世界に連れていってくれる(又はそれを教えてくれる)ヒトの事を「トレーナー」と呼んでみよう。

噛む世界から噛まない世界に連れていってくれることを目的とした場合に必要なトレーナーさん。

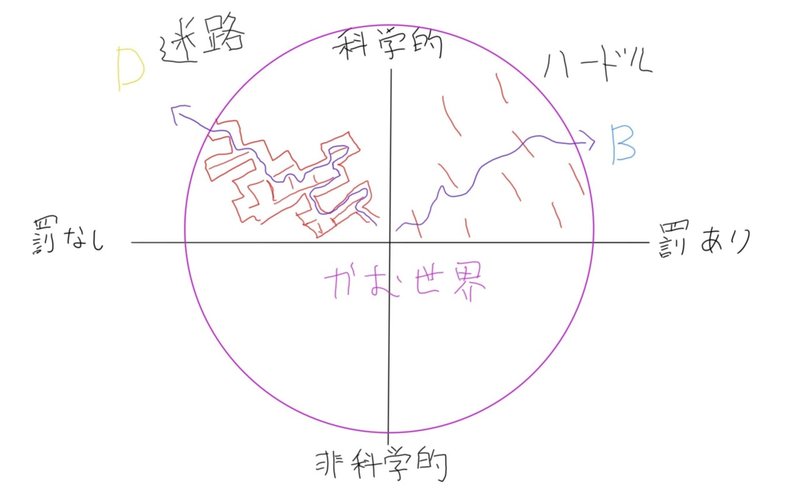

できる範囲でトレーナーの種類を大別するならば「科学的or非科学的」「体罰を使うor体罰を使わない」という分け方ができるのではないかと仮定してみた。

未熟なトレーナーのAを赤色。上手なトレーナーのBを青色にしてみるとこうなる。どちらも体罰を使うタイプのトレーナーとしてみる。

未熟なトレーナーのCと上手なトレーナーのDも加えてみよう。こちらは二人とも体罰を使わないタイプのトレーナーとする。

ここに「噛む犬の世界」を足すとこうなる。

目的を「噛む世界から外に出す事」に設定すると未熟なAもCもトレーニング失敗となり、上手なBとDは成功となる。

依頼した飼い主の主観によってここからトレーニングの議論が複雑化しているように思う。依頼した先によって飼い主の主張が変わってしまうのだ。自分の飼育しているイヌの結果だけを見て判断してしまう。

A「体罰を使うトレーニングは効果がなかった」

B「体罰を使うトレーニングは効果があった」

C「体罰を使わないトレーニングは効果がなかった」

D「体罰を使わないトレーニングは効果があった」

それぞれのトレーナーに預けた飼い主はこう言うだろうと思う。

そして例えば体罰を使わない未熟なトレーニング(C)に行き、効果がないと判断して体罰を使う上手な(B)に依頼した場合、飼い主の言動が「やっぱりイヌはリードショック(首輪ガッってやるやつ)や叱って育てないとだめだ!」となる。

体罰を使う未熟なトレーニング(A)に行き、効果がないと判断して体罰を使わない上手な(D)に依頼した場合、飼い主の言動が「体罰を使うのは良くない!」となる。

このような成功体験を詰んで言動が変化することを「生存バイアス」と呼んだりします。

例えばヒトで言えば「俺が高校のときは部活の顧問に殴られて育てられた、だから体罰は必要だ」というヒトが一定数います。

しかし長い歴史の中で体罰で亡くなった方もおられますし、体罰で心を病んでしまった方もたくさんおられると思います。ただ一方でそういった体罰がある中で大多数が生き残るのも事実です。

その生き残りのヒトたちが「体罰をしても最悪の結果になる事はないだろう、むしろ俺たちはこれで強くなれた。」という認識ができてしまい「体罰は必要だ」とされて被害者が増え続けることになります。

体罰に耐えられなかったやつはただ弱いだけだ。みたいな論調をここで取るヒトは恥を知るといいと思う。

なのでこの場合目的を「噛む世界から噛まない世界に連れて行く」ということとすると客観的な正解は体罰を使うにしろ使わないにしろ「未熟なトレーナーに任せないこと」となります。

さて、ここで終わらないのがぼくのいいところ。もうちょっと攻めます。

上手なトレーナーに任せたとしてどちらが結果が早いかというと「体罰を使うトレーナーである」というのがぼくの肌感覚です。

「噛む世界」から「噛まない世界」に連れていくまでの障害の数が違うように感じています。これは体罰を使うほうが楽だとかいいたいわけではなく圧倒的に考える工数が多いのが体罰を使わないトレーニングだと思っているからです。

どちらが良い、悪いという話しではなく、イメージとしては体罰を使うトレーニングは「ハードルをよけたり跳んだりして最短でゴールを目指す」という印象で、罰を使わないトレーニングは「迷路の中を少しずつ迷わないように進んでいく」という印象を持っています。

脱出までの線が長い(時間がかかる)のがやはり体罰を使わないトレーニングだと言えると思います。なかなか結果が出ない要因としては未熟なトレーナーが罰を使わずにトレーニングをすると「同じ場所をぐるぐる回っている」ことがあったり、罰を使わない上手なトレーナーだと停滞しているように見えても「何かのトラップがあるから慎重に進んでいる」ところかもしれません。

体罰を使うトレーニングは力技な部分もあるみたいなので、未熟なトレーナーはトレーニングのハードルを飛ぶときにひっかかって骨折したり、違うケガをすることもあるかもしれません。(問題行動の強化や別の問題の発生)

ただ、目的を「噛まなくする」という飼い主の要望を素早く、飼い主の負担がなく満たせるのは「体罰を使うトレーナー」であるとも言えると思います。

ここまで書いておいてアレなのですがそろそろ本職の方々から罵声が飛んできそうで怖くなってきましたが続けます!(ガタガタガタガタ)

飼い主の方々にはしっかり読んで頂きたい内容だったりはしますのでついてきてください。

突然ですが・・・

ここは今から倫理です。

という漫画が出たので買って読みたいのですが時間がなくて手に入れられていません。

なぜ突然そんな話しをしたかというと、近年とても強くイヌのトレーニングにおいて「倫理」が大切なのでは?という主張がされているからです。

イヌのトレーニングにおける「倫理」というものを深く学んでいないので、ぼくも「こうだ!」と強く言えるほどの知識がないのですが少しだけ紹介させてください。

現状はイヌのトレーニングに対しての「体罰」と呼ばれるものが法律では何の規制もない状態です。素人が見様見真似でやるとその「体罰」がもしかすると「虐待」になってしまっている可能性を含んでいます。

では「虐待」と「体罰」はどこで線をひくのか?という問題も出てきます。

これは法律でも取り締まるのが難しいものです。

そこで「倫理」というものを大切にしないかい?という考え方が出てきたようです。

法律というものは「どのような行為が正しくないか示す」ことが主になっていると思います。なので法律でしばれない範囲については「倫理」が重要になっておりこれは「法律での規制はないけれど、人として守り行うべき道。どのような行為が正しいのかを示す。」と読むことができるかと思います。

道を歩いていると、ひざをひどく擦りむいて倒れている老人がいたらどうしますか?助けますか?助けませんか?助ける人は素晴らしいですし、助けなくても罪にはなりません。助けた方がより人道的であるともいえると思います。

つまり「人道的な」トレーニングを。

なるほどぉ~~~~~~まじで頭こんがらがってきたわ!!!!

ではここらへんで困ったときのTwitterアンケートを活用してみましょう。

デデン!!!!

母数は563票なのでこれはなかなか良い統計が取れたのではないでしょうか!

体罰は必要ない51%、少しでも体罰を許容するのは49%

現状ほぼ半数にわかれている事がわかりました。これはもう本当に戦争だ・・・

そしてふとぼくは考えました。

「おや・・・体罰はアレだけど精神的な罰はどうなってるんだろう・・・」

例えばですけど「おすわり」をさせて「まて」と言われているときに多少なりとも「精神的苦痛」が伴ったりするのでは・・・?

タベタイ・・・タベタイヨウ・・・ニク・・ニクウゥウウウ!!!!ウオオオオオ!!!!

これはある意味罰だけれど体罰ではないよね??ね???

追加質問ドン!!!

体罰は使わないけれど精神的な罰は使う勢が56%!!!

(専門用語では消去バーストとか言うらしいよ!)

ううううううううううううん!?そもそも「精神的な罰」の定義が自分でもよくわかってないけどそういうことか!!!????(混乱)

こう・・・リツイートなどからの流れを読むと「トレーニングを学んでいない」人からすると「体罰」の概念が変わるから判断しずらい。トレーニングをしていたとしても人によって「体罰」の概念が人によって変わるということ。学んでいる人と学んでいない人でもそもそも「体罰」の基準が違うのではないか。。。。。

現状どこからが体罰なのかはそのヒトの主観で決まる。例えば付き合っている彼氏と彼女がいて彼氏が他の女性と二人でごはんを食べに行ったらそれは浮気か浮気ではないか、という判断は彼女の主観にゆだねられているのと同じ・・・なのか・・・?

と、思っていたら一応概念として定まっているとのリプライがありました。シーズさんありがとうございます。

日本行動分析学会の体罰に反対する声明

(↑クリックで飛べます)

ここでは3つのポイントがあるので引用させて頂こうと思います

ひとつめ!

「体罰」が本来の目的である効果的な学習を促進することはありません。

ふたつめ!

情動的反応や攻撃行動、その他の多様な問題行動などが生じるという副次的な作用が生じます。

みっつめ!

「体罰」に頼ることなく学習をより効果的に進める方法が存在します。

めっちゃ簡単に言うと

体罰は学習面であまりよくないけど学習はできる。そうはいっても副作用でなんか精神不安定になったり逆に攻撃的になったりすることがあるよ!ほんで体罰とか使わなくてもちゃんと効果的に教える事ができるよ!

とのこと。

そして案の定ぼくの質問したときの定義があいまいだったためこのようなことも起こりました。混乱コンラン!

ふむふむ。ようするに同じテンションの「ダメ!」でもイヌが「ギャー」ってなったら罰で、イヌが「お?なんや?おやつか?」ってなったら罰ではないという感じ・・・・?

言う側の都合ではなく受け取る側で決まる。

なるほど。これは今話題の「セクハラ」事案と同じことなのか・・・?

イケメン「香水かえた?いい匂いだね!」←セーフ

おっさん「香水かえた?いい匂いだね!」←アウト

はい。こんな感じです多分。(人によってはどっちもセーフな事もあるし人によってはどっちもアウトになりえる感じも・・・)

奥がふかいです。。。

そんなこんなでぼくが頭をかかえていると新しい議論が・・・

消去バースト?嫌子?好子?

また知らん話しでてきたああああああああああああああああ!(不勉強)

ただなんとなく意味を理解しつつ先に進みます!立ち止まらない!

ここでひとつ思ったことは(以前から感じていたことではあるが)トレーニング用語はかなり専門性の高い言語で認識の違いで容易に違う話しになってしまうという事。正しく使わなければ伝わらないしそもそも知らなければ話しにもならないという事。

きちんと「伝える」という事をおこたると途端に別の何かに置き換えられて批判や意見の食い違いが起こるということ。でもこれは訓練だけに限ったことではない。ちょうどこれを書いてるときに「こばかなさん」という方がツイートしているのを見て「ああ、そうだなぁ」って思ったので貼らせて頂きます。

そう、伝わっていないという事は「伝え方」が下手なのだ。ただきちんと「伝わる」には相当高いハードルを越えないといけない。このnoteですら多分伝えたい内容と伝わる内容が受け取る側によって変わってしまうのだと思った。10人中9人に伝わって、残りの1人に批判されるのはもうしょうがないのではないかとすら思う。

「学び手は常に正しい」この言葉は最近よくTwitterで見るけれど本当にその通りだと思う。

このnoteは何が良いとか悪いとか言いたくてこれを書いているわけではないし、訓練用語を知らない人に考えてもらいたいことと、自分の考えをまとめるために書いているので、訓練の方法について議論をしたいわけではない。(そもそもぼくには議論できるだけの知識がない)ということを改めてここに書いておきます。

訓練やトレーニングというのは世の中からこう見られているのではないか?どうすればより良い方向にいけるのか?ということを専門分野ではないけれど、一生懸命考えていきたいと思っています。

最後に・・・このnoteをまとめていく中で、図説の横軸をこう変えてみようと思いました。

人道的か、非人道的か。

あなたの愛犬、パートナーに課題があったとしたら、どこからその課題の外の世界に連れ出してあげたいでしょうか?

多分、あの有名なムツゴロウさんはこのあたりだと思います。

ここまで書いておいてアレなんですけどね・・・

そもそも・・・

噛むようになってからトレーニングするのでは遅すぎる。

飼う前にちゃんと任せられるトレーナー見つけておいて、問題の起こる前からトレーニングを開始したほうがイヌライフはめちゃくちゃ良くなるのではないかと思います。

とはいえ、一番大切なことはイヌとヒトがお互いに無理なく楽しく健康に過ごすことだと思います。イヌと共に生活をするというのはとってもハッピーなことだと思ってます。

楽しく生活するために。困る前に。ぜひ少しだけでもトレーニングの世界をのぞいてみてくださいね!ぼくもまだまだ勉強していきたいと思います。

ここから先は

¥ 500

取材費や研究費に使わせて頂きます。おなかがすいたらぼくの晩ごはんがアップグレードします。