〈CLASSICALお茶の間ヴューイング〉ヴィキングル・オラフソン(Víkingur Ólafsson)インタヴュー【2020.2 144】

■この記事は…

2020年2月20日発刊のintoxicate 144〈お茶の間ヴューイング〉に掲載された、ピアニスト、ヴィキングル・オラフソン(Víkingur Ólafsson)のインタビューです。

intoxicate 144

© Ari Magg

「ラモーが生きていたら、ピアノが大好きだったでしょう」

interview&text:山崎浩太郎

アイスランドが生んだ天才的ピアニスト、ヴィキングル・オラフソン。クリスタルで美しい響きで聴くものを惹きつけるその才能は、既発売のバッハやフィリップ・グラスのアルバムでも明らかだ。期待の新作は、フランスのラモーとドビュッシーの作品のカップリング。そのコンセプトについて、話をきいてみた。

「ラモーは、バッハの次に偉大だと思います。天才で、偉大な詩人で、型にはまることがない。これはドビュッシーも一緒で、すべてが新たな創造物なのです。

両者の相似性を示したいと思いました。ラモーはその時代においては、未来人のような存在でした。ドビュッシーは、ルーツにフランス・バロックがあります。ラモーはドビュッシー最愛の作曲家の一人でした。

共通点も多い。二人とも“ アンファン・テリブル”、音楽的な悪ガキでした(笑)。型破りで、革命的な音楽を書いたのです。かれらのように、作曲でも演奏でも、音楽家は新しい世界を求めるべきだと思います。

自作に美しいタイトルをつけたのも一緒です。《雪は踊っている》とか《鳥のさえずり》とか。物語とイメージから音楽を作った点で、二人は兄弟のようです。200 年の差がありますが、アルバムではどれが印象派でどれがバロックか、わからなくなるようにしたかった。そこでドビュッシーはバロック的な要素の作品を選び、曲目を半分ずつに分けるのではなく、交互に、両者が対話しているように並べました。

ラモーはチェンバロのために曲を書きましたが、ピアノにこそ合うと思います。なぜピアノではあまりひかれないのか、不思議なくらいです。ラモーが生きていたら、ピアノが大好きなんじゃないでしょうか。響きのレイヤー(階層)やテクスチュア、絵画的なセンスなどは、ドビュッシーにも似ています。

選曲には1 年以上を費やし、曲順を決めるのにさらに何週間も迷いました。全体を一つの作品のようにしたかったからです。それは劇場のようなものです。

まず、ドビュッシーのカンタータ《選ばれし乙女》の前奏曲で始まります。作曲者自らがピアノに編曲したこの曲で幕があき、次にラモーの《鳥のさえずり》。ここからさまざまな場面が、たくさんの物語が続いていきます。鳥、女性、雪の景色、エジプト人、野蛮人、人形。ラモーの自画像もあるし、またラモーが友人のキュピに捧げた曲、これはピアノで録音されるのは初めてではないかと思いますが、とても美しい曲です。さらにつむじ風や、一つ目の巨人などなど。聴く人の心のなかに、ファンタジーに満ちたイメージがわきあがるように、心がけました」

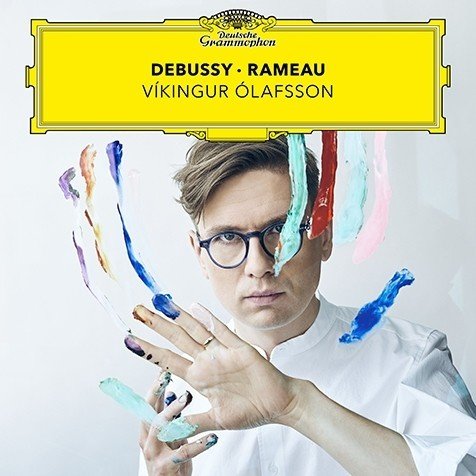

『ドビュッシー&ラモー』

ヴィキングル・オラフソン(p)

[Deutsche Grammophon/ユニバーサルミュージック UCCG-1868]

▲Twitter

https://twitter.com/intoxicate3

▲Facebook

https://www.facebook.com/tower.intoxicate/

▲Instagram

https://www.instagram.com/tower_intoxicate/

▲タワーオンライン(本誌オンライン販売)

https://tower.jp/article/campaign/2013/12/25/03/01

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?