【ゲーム考察】「疲れ果てた……勉強にも……なにもかも……」ー上に天井がある。

※この記事では『上に天井がある。』のネタバレを含んでいます。

また、「ホラー」「精神的恐怖」に関するコンテンツが”少し”含まれています。苦手な方はご注意ください。

はじめに

こんばんは。

かぐやです。

前回、『上に天井がある。』というゲームの感想を書きました。

そして、今回は、

作品中で得られた情報をまとめる

⇩

疑問点・不明瞭な点を考察

することで、私なりの解釈をまとめようと思います。

※以下、作品のネタバレを含みます。

ゲームをやったことがない方は、先にプレイすることをお勧めします。

⇩『上に天井がある。』の購入はこちらから

⇩前回の記事はこちら

情報整理

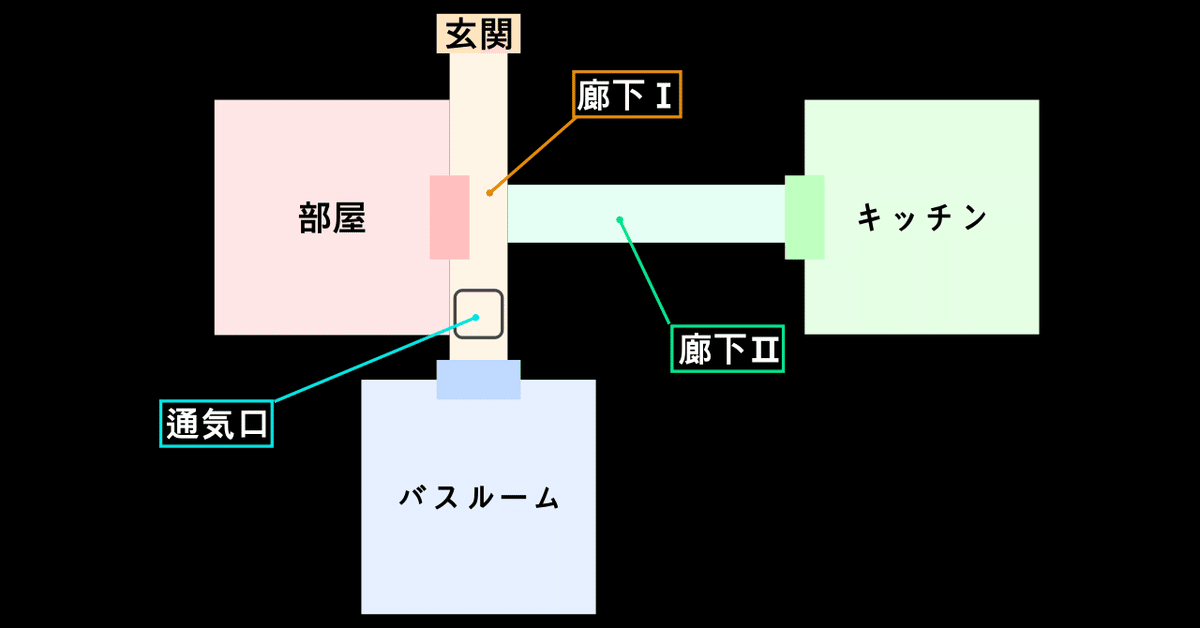

※以下、ストーリーで出てくる場所について、下図のように記します。

本編

???「…起きろ」

起床

※ここで布団を3回調べると『Secret End』が解放。(二度寝。)

※バスルーム・玄関の鍵はしまっている。

※玄関の鍵は廊下Ⅰの植物のところにある。

※廊下Ⅱの窓を見ると、向かいの家から誰か手を振っている。

⇩

朝ごはんを食べるためキッチンへ。

飲み物・食べ物・座って食事を順番通りに行う。

⇩

シンクで血の付いたハサミを見つけ、水で洗う。

ーーーチェックポイントⅠの通過ーーー

⇩

謎の空間(図書館?)へ。

たくさんの本と、赤ペンでマークされたカレンダーが散らばっている。

1人の「知らない人間」と出会い、会話する。

※ここで3回会話すると称号解放。

「締切が多すぎる」「9月19日」「金曜日の午後試験」

ーーーチェックポイントⅡの通過ーーー

⇩

廊下Ⅰへ戻ってくる。

リラックスのため歯磨きをしようとバスルームの鍵を探す。

※鍵は部屋の机上の右側の本にしおりとして挟んである。

窓を調べると「知らない人間」と接触。(何を言っているのかは不明)

ーーーチェックポイントⅢの通過ーーー

⇩

バスルームへ。

歯磨きをする。

⇩

バスルームの床が陥没し、部屋全体の様子がおかしくなる。

※この時から浴槽にマネキンがある。

「知らない人間」と会い、『時間がない』『ループを壊すこと』を伝えられる。

ーーーチェックポイントⅣの通過ーーー

⇩

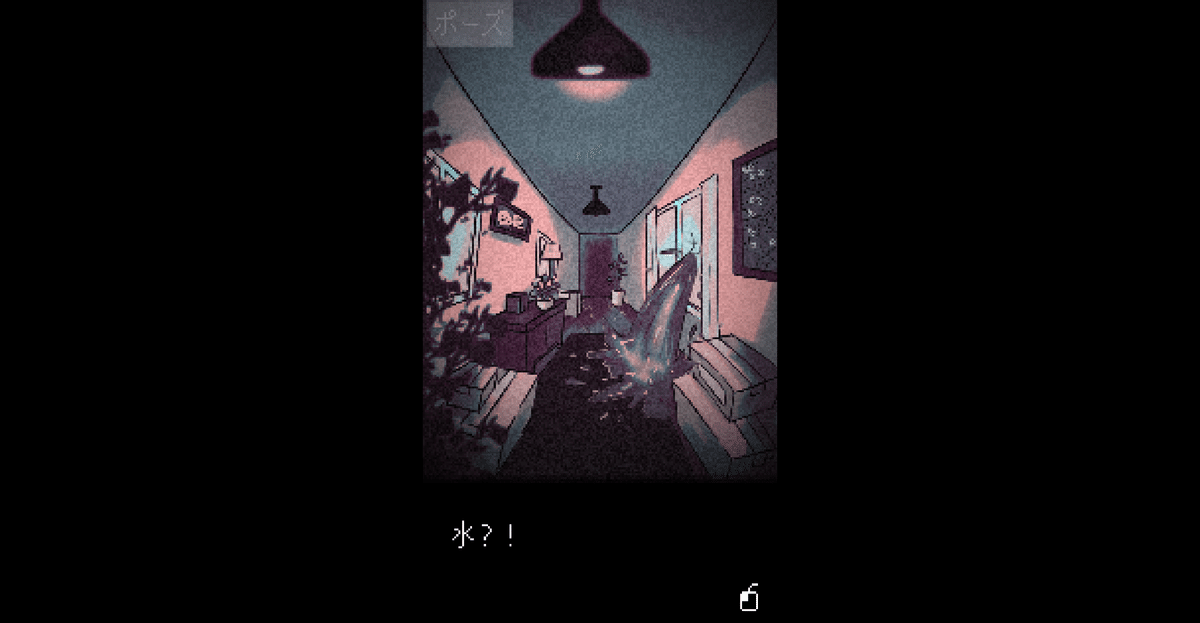

廊下Ⅱへ行くと、窓から水が入り込み、家が水浸しに。

※ここでバスルームの浴槽を調べると称号解放。マネキンが水に浸かっている。

※キッチンのハサミをとるかどうかでエンディングが分岐。

部屋のクローゼットで点検口を開けるための器具を手に入れる。

天井の点検口を開け、上へ。

⇩

天井へ。

たくさんの通気口・自分そっくりな死体。

時計の怪物と遭遇。体を締め付けられる。

ーーーチェックポイントⅤ-Aの通過ーーー

ハサミを持っていなかった場合

➡ 怪物から逃げることができない。(Bad End)

ーーーチェックポイントⅤ-Bの通過ーーー

ハサミを持っていた場合

➡ ハサミを怪物に刺して逃亡。浴槽で目を覚ます。外に出る。(Good End)

探索

※『しらべる』で主人公に関連する情報のみピックアップ

部屋

本 → 解剖学の試験を最高成績で合格。

窓 → 『あの男』との2回目の出会い。「私は苦しかった。彼は笑うのをやめようともしなかった。」

※クローゼットから点検口を開ける器具がなくなっている(ここを三回調べると称号解放)

廊下Ⅰ

※天井の点検口がない。

バスルーム

浴槽 →「私にとって大切な場所」「あの日から、もっと好きに」「疲れ果てた……勉強にも……なにもかも……」

石鹼→「もう手を洗わなくていい」

廊下Ⅱ

※カレンダーが散らばっている。

キッチン

※カレンダーが散らばっている。

※「元々部屋にあった」箱がなくなっている。

冷蔵庫 → 「カレンダーのおかげであいつと出会えた」「あいつは、私の意識の声」

考察

この作品全体を通して私が感じたことは「自己制御」の大切さです。

なぜそう思ったのか。

疑問点・不明瞭な点について、私の解釈を書いていこうと思います。

考察点は4つ。

①主人公に何があったのか?

②「あの男」の存在

③ハサミについて

④天井の意味

①主人公に何があったのか?

主人公の机には本(参考書)・ノート・人体の写真など教材がたくさん。

カレンダーの印は、「模擬試験」など勉強関連の予定をマークしたのでしょう。

そう考えると、1ヶ月の中で何度も試験をしているというハードスケジュールになります。

このことから、主人公は家で、解剖学の勉強に熱心に取り組んでおり、ストレスが溜まっていった。

歯磨きの際に「なにか炎症が起きているはず」とも言っているので、身体に影響が出るほど疲れていたのでしょう。

しかし、ストレスへの対処はしていました。

1つは、行動のパターン化。

朝ごはんの下りがそうです。

行動の順番を決めておくことで、リソースを節約している。

もう1つは、ケアするための手段。

それは、「入浴」と「手を洗うこと」。

浴槽は「私にとって大切な場所」と語られています。

1日のほとんどを勉強に費やしている彼女にとって、時間を削らず自分のケアができる時間はこの時くらいでしょう。

また、リラックスの手段として手を洗うことをしていた。

不安な気持ちを水で洗い流すためです。

『探索』で「もう手は洗わなくていい」と言ったのは、「不安がなくなった」という意味として取れるのではないでしょうか。

しかし、それだけでは自分を制御できなくなった。

そして、浴槽に水を貯めているときに、服を着たまま浸かってそのまま眠って(気絶して)しまった。

ここから、『本編』が始まる。

この作品の本編は、主人公の精神世界での出来事だと思われます。

『本編』で「煉獄」という表現が出てきますが、それは彼女にとって「家」のことなのかなと思います。

普段家で熱心に勉強していたのならば、「勉強する場所」に息苦しさを感じた。

それが精神世界のベースとなったと考えます。

家の中が水浸しになるシーンでは、だんだんと浴槽に水が溜まっていく様子を表している。

そして、怪物に襲われるシーン。

現実世界では意識を失った主人公が溺れて窒息状態になる。

精神世界では怪物に締め付けられているという認識につながったのだと考えます。

そして、『探索』は主人公が精神的に回復し、試験に合格した後の現実世界の話。

机上の本を調べた時、「試験には最高成績で合格した」「ただそこに置いてあるだけ」と語っているので、ループから脱出したことで、健康に日常生活を送れるようになったのではないでしょうか。

②「あの男」

前提として、「あの男」は「主人公の認識の声」だと語られています。

つまり、彼は実在しない。

「カレンダーのおかげで彼と会えた」と語られていることから、彼は勉強のストレスによる想像の産物に過ぎないのでしょう。

そして、『本編』で彼女は「あの男」と4回接触しています。

(朝食をとる前、向かいの家から手を降ってきた人もおそらく彼だと思います。)

謎の空間。

窓の外。

バスルーム。

そして天井。

とはいえ、彼はフレンドリーに接してきます。

彼女を突き放すのではなく、励ましてくる。

しかし、バスルームでは、「もう時間がない」と時計を見せ、「ループを壊すこと」を訴えかけてくる。

そして、時間が来ると、彼は怪物として襲いかかる。

そのループを壊す方法は、彼の自我を取り払うために、精神世界で彼を殺すこと。

現実世界では、彼を「認識の声」として取り込むことです。

私が「自己制御」と感じたのはここです。

彼は主人公の精神状態における危険信号で、彼を殺さない場合、そのまま溺死してしまっていた。

カレンダーについて深掘り。

『探索』時、キッチン付近にはカレンダーが散らばっていますが、彼女は「掃除したはず」と身に覚えがない発言をします。

『探索』が現実世界ならば、これは主人公が無意識に行ったことだと考えられます。

精神世界で自分から分離してしまった彼を殺すことで、彼は主人公の「認識」として取り込まれた。

Good Endのイラストは、彼が彼女に憑依したようにも見えます。

彼女は、彼の存在を創り出した「カレンダー」をばら撒くことで、無意識に彼を認識しようとしているのかもしれない、と感じました。

③ハサミについて

作品において、ハサミの存在は「行動」という意味で重要だと感じます。

まず、キッチンでハサミを洗うこと。

ストレスで動くのも億劫であった彼女にとって、ハサミを洗うという行動をした。

そして、家が水浸しになる時に、ハサミを取りに行ったことです。

水は廊下Ⅱの窓、つまり、キッチンに行くのを妨げるようになだれ込んでくる。

その時に、「キッチンへ行く」という行動を選択した場合、Good Endを迎えられるわけです。

ハサミについて深掘り。

シンクにあった時には血がついている。

⇩

それを洗い流す。

⇩

天井で怪物(=あの男)に刺し、逃げる。

⇩

彼がハサミをシンクに戻す。

と精神世界がこのように成り立っているならば、彼をハサミで刺して逃げ出しても、精神世界そのものが崩壊するわけではない。

彼女は、ストレスによって何度も精神世界に迷い込んでいた可能性もあるかもしれません。

『本編』ではそれが限界に達したために起こった出来事だと思います。

Good Endでループから脱却することは出来ましたが、「勉強」という悩みの種は消えていないため、解剖学の試験に合格してからが本当のGood Endなのかもしれないと感じました。

だからこそループに陥らない「自己制御」が『本編』の後からできるようになったため、試験に合格できたのではないでしょうか。

④天井の意味

解剖学という、医学系統の道に進むなら、成績上位にいなければならないはず。

そのうちに「成績を落としちゃいけない」「もっと上を目指さなきゃいけない」という向上心から来るプレッシャーも、彼女の中でだんだんと大きくったのではないでしょうか。

そして、それが「天井」の意味ではないかと思います。

逆に、『本編』でバスルームの床が抜けた時に「底なし穴…終わりが見えない…」「気持ち悪い…」という発言。

これは「自分が追い抜かれたくない」という恐怖心を表しているのだと思います。

家で一人、淡々と勉強していたならば、周りの人との関わりがないため、自分の(成績的な)位置を把握しづらい、またはストレスを抱えたことで成績不振になっていたのかもしれません。

まとめ

『上に天井がある。』に対する私の考察をまとめると、

『本編』 ➡ 主人公が、勉強によるストレスで創ってしまった精神世界のループから脱出する物語。

『探索』 ➡ ループから脱出し、試験に合格した後の主人公の現実世界での振り返り。

[時系列]

本編

解剖学の勉強に追われ、ストレスを抱える。

⇩

ストレスに耐え切れなくなり、「煉獄」(精神世界)のループに囚われてしまう。

浴槽に水を貯めていたが、疲れから浴槽で意識を失った。

⇩

精神:男と会話をする。だんだんと家の様子がおかしくなり、ついには浸水。

現実:意識を失っている間に、浴槽の水が溜まっていく。

⇩

精神:天井で怪物に締め付けられるも、ハサミを刺して逃げる。

現実:浴槽で溺れかけていたが、意識を取り戻した。

ループを壊す=『あの男』を自分の「認識の声」として取り込む。

⇩「自己制御」ができるようになる

解剖学の試験に最高成績で合格。(悩みの種から解放される。)

⇩

探索

当時の精神状態について、主人公が振り返る。

[あの男]

主人公のストレスが創り出した架空の存在で、「認識」の分離体。

彼の存在が主人公にとって危険信号そのもの。

ループから抜け出すためには、彼を殺す(=認識の声として取り込む)必要がある。

[ハサミ]

ループから抜け出し、ストレスを克服するための「行動」の象徴。

[天井・底なし穴]

自分の立ち位置の「プレッシャー」や「恐怖心」を表したもの。

おわりに

考察についての感想や意見があれば、気軽にコメントしていただけると幸いです。

長い文章でしたが、最後まで記事を読んでくださった皆さん、ありがとうございます。

この記事が良かったら、スキやコメントなど 気軽にリアクションしていただけると嬉しいです。

⇩ゲーム感想・考察

⇩サイトマップ

私のnoteを読んでくださったみなさん、ありがとうございます。 良ければスキやフォローで応援していただけると嬉しいです。