速読、多読をすると馬鹿になる? 〜 ニーチェ、森鷗外、アインシュタインに影響を与えた天才哲学者の遺言 (小浜逸郎の講座PR📧より)(動画の公開は3月31日まで)

「速読・多読をすると馬鹿になる?」いやはや…、何でもかんでも「オンライン」の時代になりました…。中国共産党のウィルスが世界中に拡散されて以来、あっと言う間に世界が変わりましたね。

非常に多くの方が中国共産党ウィルスによって亡くなったり、廃業に追い込まれたりと、踏んだり蹴ったりです。

でも、一方、その中で一番得をしているのがGAFAの巨大企業や、ワクチン絡みの製薬会社や、その株主達です。一般庶民の知らないところで何かが蠢いているとしか思えませんね…。ブツブツブツ…

ついに出た!?「オンライン読書」。。。「オンライン飲み会」まであるから…、これからの時代、何にでも枕詞のように「オンライン」って言葉がつくのかもしれませんね。「オンライン・結婚式💒」とかありそう〜 🐧💦

【 note 】をやっている方の多くは、「速読&多読」なのかもしれません。 自分は、速読でも多読でもないのであまり関係ないけど、ヘェ〜そうなんだァ〜と思ったので、それについて下記に転載しました。

ダイレクト出版さんの…と言うか、オンライン系の講座はどれもこれもそうなのか?よくわかりませんが、価格設定が富裕層向けですね。生計を立てるために毎日一生懸命に働いている一般庶民にとっては、おいそれと手が出せない、お財布👛を開けられない値段となっています。

この講座の謳い文句の一つが「36,000円割引!」との事です。オンライン講座を購入する人って、ほとんどが退職して悠々自適の方々なのかな〜?🐧 (貧乏🌻暇あり…の)自分も実際に購入した講座があるから、そうとは限らないと思うけどでも購入が重なると、その出費にギョッとします… 🐧💦 ただ、このようなPRでも、なかなか興味深いものがあるので🐴🦌にできません。

下記のPR画面を、ず〜っと下の方へ スクロールすると動画があります。この講座からの一部抜粋(有料)動画です。ご興味のある方はどうぞ…。

👇 👇 👇

( 下記は、PRメールからの転載です。)

①【ニュース】速読、多読をすると馬鹿になる?

"本をたくさん読む勤勉な人間は、

しだいに自分でものを考える力を失って行く"

これは、18 世紀〜19 世紀にドイツの

哲学者として活躍した

アルトゥル・ショウペンハウエルの言葉です。

ショウペンハウエルはニーチェや

アインシュタイン、フロイトといった、

多くの偉人たちに影響を与え、

更に、超 一流の文章家と

して知られた人物でもあります。

日本でも森鷗外をはじめ、

堀辰雄、萩原朔太郎、筒井康隆など多くの

作家が彼の考え方や文章を

参考にしたと言われています。

つまり、思考力・文章力の権化みたいな

大先生が読書に対してこのような

刺々しい発言を残しているわけです。

しかし、読書といえば、たくさんの本を

読めば読むほど知識が増えて

自分で考える力が付く知的作業だと

いうのが昨今の常識です。

実際に私たちは小学生の頃から

本をたくさん読めと言われて

育ってきましたし、

私たちの経験から言っても

様々な本を読んでいる人は

博識であったはずです。

では、一体なぜ本を読む人ほど

馬鹿になるのでしょうか…?

昔の偉い人のただの

世迷い言なのでしょうか…?

実は、、

この言葉が150年以上

経った今でも語り継がれているの

にはちゃんと理由がありました。

読書の効用ばかりが

語られることが多い現代で、

150年前の天才哲学者が残した読書に

孕む危険性と正しい読書のあり方を

知ってください、、

>今すぐ知る(期間限定)

※3月31日を過ぎると↑のページは

消えてしまいます、、、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②【 兼好法師「顔より、心より大切なモノはこれ↓」】

日本三大随筆の一つの徒然草は

兼好法師が書いた日本を

代表する有名な古典です。

あなたも学生時代、国語の授業や

日本史の授業で一度は目にしたことがある

と思います。

そんな徒然草に、こんな一節があります。

「かたち・心ざまよき人も、

才なく成りぬれば、品下り、

顔憎さげなる人にも立ちまじりて、

かけずけおさるゝこそ、

本意なきわざなれ」

これを意訳すると

こういうことです。

「ルックスや性格がすぐれてる人も、

教養がなきゃダメだ。

品のなさが顔に出てる人

たちに混ざっちゃうし、

知識がないってだけで

圧倒されてしまう。

そんなの不本意でしょう?」

つまり、顔や心より教養が

大切だ。と言っています。

たしかに、生まれつきイケメンや

美女であるに越したことはないものの、

勉強ができなければ魅力は失われます。

教養がないと、

議論にも勝てませんし、

見た目の魅力というのは、

年々減っていくものです。

ですが、このメールをお読みに

なってくださっている方は

勉強熱心な方が多いと思います。

これまで読んできた本の数も

一般の方と比べると多いと

思われます。

しかし、そんなあなたに

1つ警告させてください。

“本をたくさん読む勤勉な人間は、

しだいに自分でものを

考える力を失って行く”

つまり、

「本をたくさん読むと馬鹿になる。」

という言葉をニーチェ、森鷗外、

アインシュタインに影響を

与えたある天才哲学者が

言っているのです…

一体、どういうことでしょうか…?

PS

読書といえば、たくさんの本を

読めば読むほど知識が

増えて自分で考える力が付く

知的作業だというのが昨今の常識です。

実際に私たちは小学生の

頃から本をたくさん読めと

言われて育ってきましたし、

私たちの経験から言っても

様々な本を読んでいる人は

博識であったはずです。

では、一体なぜ本を読む人

ほど馬鹿になるのでしょうか…?

昔の偉い人のただの世迷い言なのでしょうか…?

実は、、この言葉が150年以上

経った今でも語り継がれているの

にはちゃんと理由がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③【 東條英機が死刑の時、喜びに満ちていたワケ 】

第二次世界大戦中、数え切れないほど

多くの人命を犠牲にした東條英機は、

1945年に戦争犯罪人として逮捕されました。

そんな東條は1948年に絞首刑となる

直前にこんな後悔の言葉を残しました。

「有難いですなあ。

私のような人間は愚物も愚物、

罪人も罪人、ひどい罪人だ。

私の如きは、最も極重悪人ですよ。」

恐らく周りの人は

「東條のような極重の悪人、

自分の号令一つで、

何百万人以上の人々を

死に追いやった人間は、

その罪の重さからいえば、

死刑になって当然」

と思っていたの

ではないでしょうか?

そして、東條は軽々と死刑台へと

上がっていきます。

今から絞首刑にあう人は

どんな気丈夫な男でも

看守に抱えられ、やっと

十三階段を上がると言われます。

しかし、死に臨んでの

東條の歌(辞世の句)には

誰もが耳を疑いました。

「さらばなり

ういの奥山今日こえて

弥陀のみもとに

ゆくぞ嬉しき

日も月も

蛍の光さながらに

ゆくてに弥陀の光輝く」

と言ったのです。

今の言葉で言うと、、、

「皆さん、さようなら。

東条は、今晩、死んでゆくが、

いよいよ弥陀の極楽へ

参らせて頂ける。なんと幸せ者か。」

という意味になります。

さらには、自分を死刑にした

アメリカに対してまで

「いま、アメリカは仏法がないと思うが、

これが因縁となって、

この人の国にも仏法が

伝わってゆくかと思うと、

これもまたありがたいこと

と思うようになった。」

と、相手の幸せすら念じています。

つまり、東條の最期は

後悔ではなく、幸せに

思っていたということです。

しかし、なぜ東條は

幸せの気持ちで最期を

迎えられたのでしょうか?

普通の人ならば、

戦争に負けて悔やみ、、

無実の罪で捕まったことを恨み、、

敵国であったアメリカのことを

憎んでも仕方がないはずです。

ですが、東條が後悔ではなく、

幸せの気持ちで最期を迎えられた

のには、ある秘密がありました。

それは、東條がある1冊の

古典を読んだからです。

その古典の名前は、

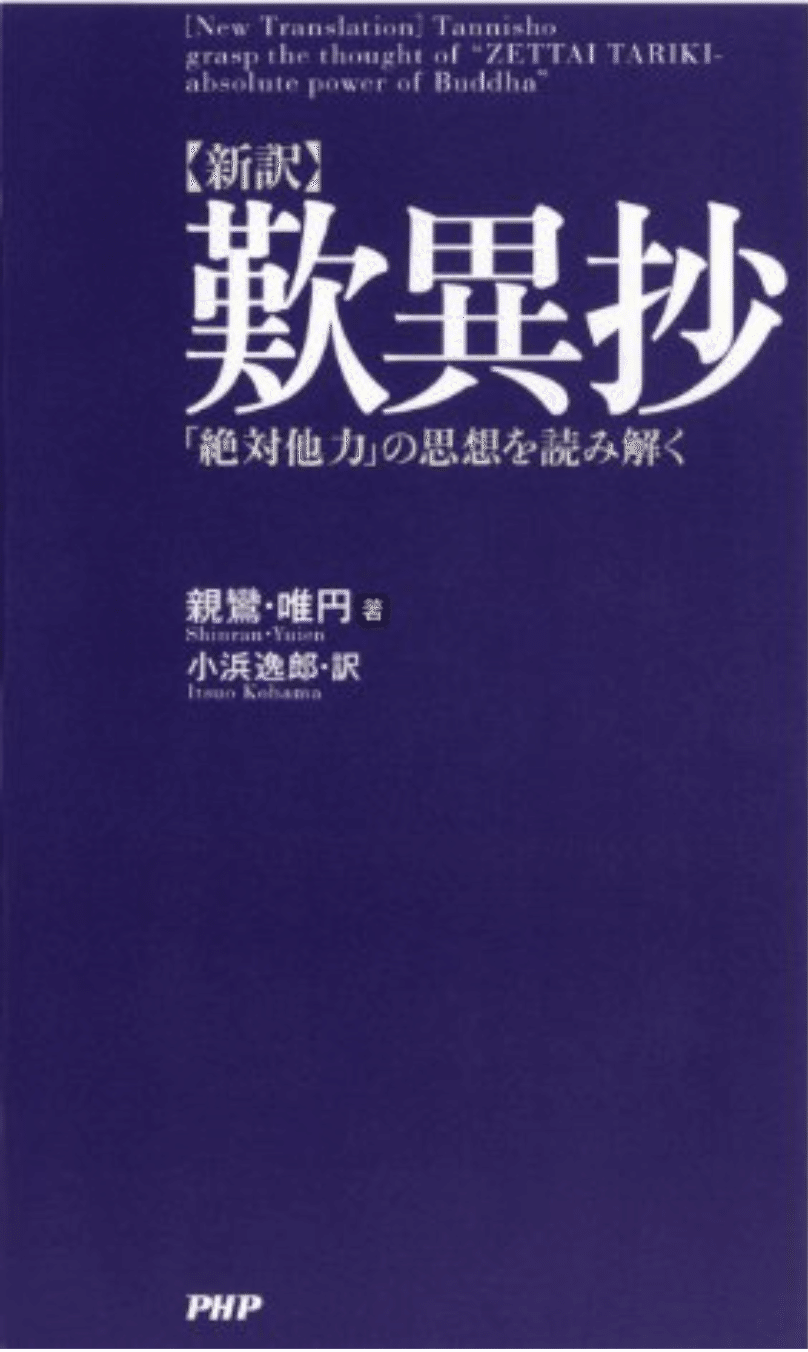

歎異抄(タンニショウ)。

他にもこの本を読んだ人は、

こんな言葉を残しています。

三木清(日本三大哲学者の一人)

「万巻の書の中から、

たった一冊を選ぶとしたら、

『歎異抄』をとる。」

同じく日本三大哲学者の一人、

西田幾多郎は第二次世界大戦末期、

空襲の火災を前にこう言いました。

「いっさいの書物を焼失しても

『歎異抄』が残れば我慢できる。」

さらには、20世紀最大の哲学者と

言われるドイツのハイデガーは

晩年の日記にこう記しています。

「もし十年前に歎異抄を読んだら

自分はギリシャ・ラテン語の勉強もしなかった。

日本語を学び聖者の話しを聞いて、

世界中に拡めることを

生きがいにしたであろう」

このように、多くの知識人

がたたえるのが『歎異抄』です。

歎異抄には、どんなことが

書かれてあるのか…?

PS

『歎異抄』の一番有名な文章に

「善人なおもって往生をとぐ、

いわんや悪人をや」

という言葉があります。

これは、

「善人さえ助かるのだから

悪人はなおさら助かる。」

と言う意味ですが、、、

これは普通、

反対だと思いませんか?

ちょっと難しいので

よく考えてみてください。

「悪人さえ助かるのだから、

善人はなおさら助かる」

なら分かります。

しかし、その逆が

この本に記されているのです。

東條の後悔を断ち切った

この本は一体何の本なのか…?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④ 【 Q)この姉妹のどっちと結婚したいですか?】

これは、太宰治の

『律子と貞子』という

物語のお話です….

三浦君は大学を卒業し、

田舎の中学校の先生を

することになった。

結婚するかもしれないのだが、

姉と妹、どっちにしたらいいか迷っている。

一長一短でどうも

決心がつかないのだ、と私にいう。

姉妹は、

二十二歳の姉の律子(りつこ)と

十八歳の妹の貞子(さだこ)。

三浦君の遠縁に

あたる古い旅館の娘で、

二人とも学生時代、

三浦君の実家に寄宿していて、

三浦君のことを「お兄ちゃん」

と呼ぶほど親しい間柄だ。

最近、三浦君は妹のほうから

手紙をもらって懐かしくなり、

姉妹の実家の旅館へ遊びに出掛けた。

妹は三浦君の来訪を喜び、

にこにこ話しかけてきて

離れようとしない。

一方の姉は、旅館の仕事に忙しく、

そっけない態度だ。

よく働くしっかり者の姉律子。

明るく元気で楽しい妹の貞子。

三浦君に意見を求められた

私には明白なことだったが、

三浦君の将来について

責任を負うことはできない。

そこで私は聖書の一節を

三浦君に読ませた。

私は、ただ読ませただけで

何の説明もしなかった。

三浦君はちょっと考えてから、

さびしそうに笑って私に礼を言った。

それから十日後、三浦君から

「姉の律子と結婚することに決めた」

という手紙がきた。

あなたはこの話を

聞いてどう思いましたか?

つまり、古典には、

時代を問わずに使える

普遍的な知恵が詰まっている

ということです。

太宰治は三浦君に

聖書を読ませただけで、

結婚相手を選ばせることができました。

人の心というものは

過去も現在も本質は

変わらないということです。

ですが、この話には

続きがありました。

太宰治は、三浦君から

結婚の手紙を受け取った時、

「なにをやっとんじゃ」

と憤りを感じたそうです。

なぜ、太宰治は

怒ったのでしょうか?

一体、聖書の何を三浦君に

読ませたのでしょうか?

その真相はこちらのページにある

読書ゼミでご確認いただけます…

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⑤ 【 最も重要にして最も難解な本 】

ヨーロッパ哲学史上、

最も重要にして最も難解な名著。

それは、ヘーゲルの『法の哲学』です。

『法の哲学』の内容を説明する前に、

この著書がどのような時代背景の元、

執筆されたのかを理解する必要があります。

* * * * *

1770年、ヘーゲルは

プロイセン(ドイツ)に生まれた。

そして、彼が19歳の時、

隣の国であるフランスでは

フランス革命が起きた。

ヘーゲルはフランス革命を

支持する政治クラブの

熱烈な弁士の一人であり、

かれのサイン帳には

「自由万歳!」とも書かれていた。

しかし、フランス革命は

九月虐殺に見られるような

民衆の暴力を解放し、

粛清の嵐が吹き荒れる

恐怖政治へと向かっていく。

まさに時代の転換期であり、

弱肉強食の時代である。

そのような現実を目にしたヘーゲルは、

その後次第に革命や共和政、

そして民主主義に対する

「懐疑」へと変わっていったのである。

* * * * *

この出来事は自由を愛する一方で、

秩序を重視するヘーゲルの

思想の幹になっていくのです。

このような歴史的大転換とも

言える出来事を経験した彼は、

1821年に、所有、契約、責任、

犯罪と刑罰ーー社会の基礎を

なすさまざまなルールは、

どのような根拠があれば

「正しい」と言えるのか?

「よき」社会、「よき」国家とは?

まさにわたしたちが今生きている

世界の「原理」を解き明かした

『法の哲学』を世に突き付けたのです。

一般的に哲学書は、理想論を語っただけで、

現実に即していないと揶揄される

傾向にあります。

ですが、ヘーゲルは哲学に対して、

このように述べています。

「哲学は,理性的なものの

根本を究めることである。

そして、理性的なものは現実的であり,

現実的なものは理性的である」

つまり、哲学は理想論を語るのではなく、

現実に沿った真理を

追求するものだと述べているのです。

そして、まさに現実に即して個人として、

社会として、そして国家としての

正しさを追求したのが『法の哲学』なのです。

そんな『法の哲学』ですが、

読書家キラーとして有名で

内容の難解さ故に、大確率で

挫折することと思います、、、

ですが、こちらのページにある

読書ゼミではx最も重要にして

最も難解な名著をあなたの

頭の中にまるごと

インストールすることができます。

もし、あなたが本当に良い日本

を作るにはどうすればよいか?

そして、その原理を正しく理解したいと

思われるのでれば、こちらのページから

ご参加ください、、、

経済や歴史の知識だけでは、

辿り着けない世界が待っています。

PS

ヘーゲルは、空虚な理想を

掲げているわけではありません。

彼は市民社会においては、

原理的に貧富の格差が生じざるを

えないことを直観していましたし、

「全ての人びとに平和と幸福が

もたらされる言う理想は空虚である」

とも述べています。

このように、彼は思想の世界に

閉じ込められた哀れな哲学者ではなく、

現実と対話することのできる

人物だったのです。

ヘーゲルはこのような

混沌とした世界の中で、

「絶対的な正しさ」が

存在しないことを知りつつも、

なお「正しさ」をを追求し、

「善き社会」実現するためには

どうすればいいのか

そのような壮大なテーマを

解き明かしたのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⑥ 【 世界の三大幸福論 】

世界の三大幸福論の1つ

アランの『幸福論』。

アランの『幸福論』には、

感情や情念に振り回されない

ようにする様々な方法が

書かれています。

アランによると、

「気分というものはいつも悪いもの」

なのです。

そして、こうも言っています。

「悲観主義は気分によるものであり、

楽観主義は意志によるものである」と。

これといって不幸な出来事に

出会っているわけでもないのに、

不幸な気分の人がいます。

それは、人間が本来、

自然にまかせていると不幸に

なってしまう存在であるからなのです。

人間が感情や気分だけ

で生きていると、悲しみや

嫌なことに遭遇したときには、

不幸だという思いや怒りの

感情に溺れてしまいます。

それを意志で断ち切らず、

そのままの状態が続くと

自然と不幸の連鎖に陥るわけです。

そして、不安、恐怖、怒り、憂鬱

などの不幸の種は、多くは

意識の過剰な先走りと

自分の体調からやってくる

とも説いています。

あなたもこんなが

経験ありませんか?

先の事や未来の事を考え過ぎて、

起きてもない事を想像してしまい、

何か気持ちが落ち込む。

起きてもないのに、

不安ばかりが襲って、

夜も寝れない、中々寝付けない。

また、自分の体調が悪い時ほど、

何もかもが嫌になって

しまうような経験はありませんか?

他にも、

「目標がないし、やる気も出ない」

「思考が乱れて集中できない」

「健康なのに、なぜか疲れを感じる」

「勉強したいが、どこから

何をしたらいいのかわからない」

「働いても働いても、

楽にならないのはなんでだろう」

「歳をとってきて、

だんだん楽しみが減ってきた」など。

そこには、人間の感情や情念が

必ずと言っていいほど影響しています。

そこへの解決策として、

アランの幸福論に、

こう書いてありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⑦

今日3月31日の23:59で

古典を読み解く

『小浜逸郎オンライン読書ゼミ』

の募集を終了します!

今回の読書ゼミで扱う古典はこちらです↓

1.世界の三大幸福論 …『幸福論』

2.日本批評家の聖典…『徒然草』

3.アフォリズムの宝庫…『新約聖書』『律子と貞子』

4.寺子屋で最初に学ぶ本…『論語』

5.ハイデガーに日本語を

学ばなかったことを後悔させた… 『歎異抄』

6.最も重要にして最も難解な名著…『法哲学講義』

古典に興味がある方、

古典を読もうと思っても

一人じゃ読めなかった方は、

ぜひこの読書ゼミにご参加ください^^

* * * * *

立命館アジア太

平洋大学学長である

出口治明さんは

「古典は考えるプロの書いた、

考え方の型の宝庫」と言っています。

私たちは普段生きていると、

さまざまな問題にぶつかります。

しかし、それは昔の人も同じで、

古典の著者もその時代の

制約の中で生きてきました。

古典を学ぶことで、

今と昔で共通する多くの

問題を解決するための

考え方を得ることができます。

しかも、それはただの知恵ではなく、

これまで長い間、

人類がお手本としてきた

考え方の基礎・型であり、

適者生存で失われなかった

というその事実が、

私たちに学ぶ価値を

示してくれています。

また、現代には様々な学問が

乱立しています。

例えば、経済学、歴史学、

哲学、神学など枚挙に

いとまがありません。

そして、それらの学問に

対して現代の専門家は

狭く深く研究するのが主流です。

しかし、それでは他の

分野と比較検討して

考えている訳ではないため、

どうしても偏った考え方

になっています。

例えば、〇〇の専門書

から視ると正解でも、

別の■■の専門書では

全くの間違いであると

いったようなことは

あなたも経験したこと

があるはずです。

ですが、古典が書かれた

数百年前の時代は、

専門的な学問が学問

として乱立していないので、

哲学、政治、経済、歴史

といった人間が生きていく上で、

欠かせない事象を

包括的に語ってくれています。

そして、もし、古典を

読まずに思想がなければ、

行き当たりばったりの

「空気」に流されて

生きることになります。

例えば現在のコロナ騒動…

この感染症に少なくとも

インフルエンザより

強い毒性があったり、

人生経験が大事な青春期の

若者を家に閉じ込めて

まで自粛をしなければ

ならないような合理的

な理由がないことは明らかです。

あるいは、もともとの自粛要請は

「医療崩壊を防ぐ」というものでした。

それが、自粛解除延長の

時にはどうだったでしょうか?

世間の声に押されて

なんとなくの「空気」

で延長していたんです

…しかも、、、その間に

医療体制を少しでも

整備していたのかというと、

それも全くです。

それなのに、人々は自粛を推奨し、

経済を崩壊させ、

自らの首を絞めている、、、

こんな馬鹿げた状況が

繰り返されるのは全て、

大衆の多くが「空気」に流され、

よってたつ哲学思想がなく、

「自分で考える」ことを

放棄した結果だと

言えるのではないでしょうか?

ですが、

「古典を読んだ方が良いです」

といきなり言われても

おそらくあなたは困ると思います。

古典はいくら翻訳本が

出回っていようと、

どれから手をつけて

良いかわからないでしょうし、、、

そもそも古典を

読み慣れていないと、

むずかしい内容に

挫折してしまうかもしれませんし、、、

はたまた、言葉は理解できても、

本の教訓の解釈を

間違えてしまうかもしれません、、、

ぜひこの機会に

『小浜逸郎オンライン読書ゼミ』

にご参加ください!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

* * * * *

小浜逸郎先生は、

読書とは、

「優れた先人との幸運

な対話である。」と言います。

本は読みながらどんな本でも

「これは見事だな」

とか

「これはちょっと

おかしいんじゃないかな」

とか

「ここは分かるけど、

ここはよく分からないな」

というようなことを

本に投げかけたり、

疑問が浮かんでも

本を読み進めたり、

何度も読むことによって

その答えがふとっ頭に

返ってきたりします。

つまりは擬似的な

対話ができるわけです。

「古典を書いた優れた人は、

もう生きていないわけですから

本当の対話というのは

できないわけですが、、

そういう本の読み方を

すると亡くなってしまった

人たちと時代を隔てて

対話ができ、これは

非常に幸運なこです。」

と小浜逸郎先生は言っています。

あなたもぜひ、時代や文化を

超えて生き残ってきた

本物の天才たちと対話

してみませんか?

>読書ゼミに参加する(23:59〆切)

小浜逸郎先生の講義を

大学で受講しようと思えば、

どうしても1ヶ月あたり

100,000円近い金額が

かかってしまいます、、、

ですが、こちらの読書ゼミは

小浜逸郎先生独自の

オンラインゼミということで

1ヶ月あたり

通常価格19,800円(税抜)

でご受講いただけます!

こちらは3ヶ月コースなので、

総額にしても通常価格

59,400円(税抜)で

ご受講いただけます!

さらに、今回は開講を記念して

3月31日(水)までの

期間限定で、3ヶ月コースで

36,000円割引の

23,400円(税抜)で

ご提供することにしました。

1ヶ月あたりにすると、

たったの7,800円です…

オンライン講義で、

録画アーカイブも

お渡ししますので、

全てダウンロードして

、iPadやiPhoneなどで

通勤中に見る事もできます。

いつでも、どこでも、

自分の都合の良い時間に

何度でも見ることができます。。。(もう少し安くなりませんか…👛🐧💦)

=====================================

速読、多読をすると馬鹿になる?

〜 ニーチェ、森鷗外、アインシュタインに影響を与えた天才哲学者の遺言

・“本をたくさん読む勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失って行く”

これは、18 世紀~19 世紀にドイツの哲学者として活躍したアルトゥル・ショウペンハウエルの言葉です。

ショウペンハウエルはニーチェやアインシュタイン、フロイトといった、多くの偉人たちに影響を与え、更に、超 一流の文章家として知られた人物でもあります。

日本でも森鷗外をはじめ、堀辰雄、萩原朔太郎、筒井康隆など多くの作家が彼の考え方や文章を参考にしたと言われています。

つまり、思考力・文章力の権化みたいな大先生が読書に対してこのような刺々しい発言を残しているわけです。

しかし、読書といえば、たくさんの本を読めば読むほど知識が増えて自分で考える力が付く知的作業だというのが昨今の常識です。

実際に私たちは小学生の頃から本をたくさん読めと言われて育ってきましたし、私たちの経験から言っても様々な本を読んでいる人は博識であったはずです。

では、一体なぜ本を読む人ほど馬鹿になるのでしょうか…?昔の偉い人のただの世迷い言なのでしょうか…?

実は、、この言葉が150年以上経った今でも語り継がれているのにはちゃんと理由がありました。

読書の効用ばかりが語られることが多い現代で、150年前の天才哲学者が残した読書に孕む危険性と正しい読書のあり方について今日あなたにお伝えします。

・多読は悪か?

ショウペンハウエルは“本をたくさん読む勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失って行く”

という言葉を残しているとお伝えしましたが、、つまり、多読は悪いということなのでしょうか?

その真相について、ショウペンハウエルはこう言いました。

「本をどれだけ山のように 沢山蓄えていてもそれがきちんと理解され 整理できていなければ、何の意味もない。これは、知識についても同じなんだ。どれだけ大量に、知識を掻き集めるかが問題なんじゃない。どれだけ、その知識を自分で考え抜いたか。それが、知識の価値を決めるんだ。そもそも、私たちが徹底的に考え抜けるのは 自分が知っている事だけだ。

では、読書という行為は 自分の頭で考えているということになるのだろうか?

残念ながら、答えはNoだ。「読書という行為」「自分の頭で考える行為」この2つは、精神に及ぼす影響 という意味において全く違う『行為』と言える。どういうことかと言うと、『読書』というのはその著者、作品に込められた思想・考えを自分の精神に、まるでハンコのように押し付けるような行為だからだ。一方で、自分の頭で考える、という行為はどうだろう。あなたの精神は誰の思想にも犯されることはないその時の気分、その時の衝動に従って動くのだ。」

つまり、読書というのは、他人の思想が自分の精神に入り込んじゃう行為といっているわけです。他人の思想が入り込むこと自体が、一概に悪いとは言えません。しかし、他人の思想、著者が言っていることが正しいかどうかの保証はどこにもないですよね。あなたは常に本から正しい情報を仕入れていると言えるのでしょうか?

「そこまで神経質になって、読書してないよ」 という人も多いと思いますがマスコミからの情報と置き換えると 少しイメージしやすいかもしれません。いつも同じ新聞社の新聞ばかりを読んでいる。いつも同じテレビのお馴染みのコメンテーターの話ばかりを聞いていると、少しずつその会社の思想その人の思想が脳内に刷り込まれ気が付けば、自分の思想、自分の考えに 置き換わってしまうなんて話しをよく聞きますよね。読書という行為もそれに近いですよ、というわけです。

このように自分の頭で考えずに、ただ色々な知識を入れただけの当時の学者さん達をショウペンハウエルは痛烈に批判しました。

「アイツらの多くは、知識ばかり詰め込んでいて 自分の頭で物を考える力、洞察力がまるでない」例えば、何か重要な判断をしなければならない時に

学者よりも遥かに知識もない、経歴もない人の方が、ズバッ!と本質を突き正しい判断 正しい解釈ができるケースが実際にあるだろう」

このように言っていたわけです。

では、なぜ学者さん達よりも 知識レベルで劣る人の方が物事の本質を掴み、切れ味の良い発言や正しい判断が出来ることが 実際にあるのかというと…

それは、普段から自分の考えである思想を基本骨格として 持っているからだと言います。

そして、その自分の思想をベースに世界を見つめ、その思想をベースに人と対話をし、その思想をベースに 必要に応じて書籍と付き合っているだから、知識だけに埋もれてる人なんかよりも よっぽど、キレッキレだったりすることが実際にあるんだよ、と言っているわけです。

そんなショウペンハウエルは

「もし、あなたが自分の考え、自分の思想というものを一切、所有したくないのであれば 暇を見つけ次第、たくさん本を読みなさい。」

というような皮肉を残しています。

・私たちは何を読めばいいの?

では、本を読むこと自体が悪くないこととしても、、

何が正しい本かわからない状況で、私たちは、一体何を手がかりに読書をすればいいのでしょうか?

まず、ショウペンハウエルは読んではいけない本のことをこう語っています。

「文学の世界には、全くもって 読むには、値しない悪い書物所謂"悪書"が雑草のように生い茂っている。雑草というのは、麦の養分を奪い麦を枯らしてしまうだろう。つまり、悪書というのは読者の"金"と"時間"と"注意力"を 奪い取る存在なのだ。本来であれば、そういった貴重な資源は 良書に向けられて、然るべきだ。

...にも拘らず、我が国の現在の書籍。 著作の大半というのは読者から、金と時間を むしり取ることしか考えていない。更に、著者も出版社も批評家も固く手を結び合っている...であれば 読書をする際の心がけとして大切なのは多くの読者が我先にと、貪り読むような本に軽々しく手を出さないことだ。」

つまり、読書自体がダメではなく、しょーもない作品は 読んではいけないということです。

例えば、ただお金を儲けるためだけに書かれた商業的な本や、ゴーストライターが書いたような本です。

ショウペンハウエルが150年前から言っているように、ほとんどの出版という行為はボランティアではないので、利益をあげることを1つの目的としています。私たちの時間やお金が有限である限り、ただ利益を得る為だけに作られた内容のない本に手を出している余裕はないということです。

では一体、どういったものを ショウペンハウエルは、読め。と言っているのか?

「皆さんに読んでいただきたいのは比類なき、卓越した精神の持ち主。 即ち、あらゆる時代、あらゆる民族の生んだ天才の作品だけだ。それを熟読しなさい。

"悪書"というのは、精神の毒薬であって読む者の精神に破滅をもたらす。 一方、"良書"というのは真に我々を育て、啓発する。 従って、良書を読み過ぎるということもない。

とにかく、良書を読む条件は 悪書を読まぬことだ。人生は短く、時間と力には限りがあるのだから。そして、天才の作品において古典の読書に勝るものはない。古典の大作家のものであれば 誰の本を読んで貰っても構わない例え、わずか30分でもいいから読むと良い。 」

つまり、彼は多読を 全否定しているわけではないのです。

自分の精神にとって、何の栄養も与えない、言わば ジャンク本を多読しても ダメだと。言っているだけで栄養価の高い良書については、どんどん 読んで貰ってOK!と言っています。

そして、古典こそが何百年、何千年が経とうとも、失われずに存在し続けている証明された良書であると言っているわけです。

・古典に勝る読書はない

あなたはこの話をきいてどう思いましたか?

私たちは今まで、兎に角たくさんの本を読みなさいと教わってきました。しかし、結局のところ読書において本当に大事なのは"量より質"ということです。ショウペンハウエルが知識だけを詰め込んだ当時の学者を批判していたように、知識量だけで賢くなれるわけではないのです。それこそ、あなたも"教養高いバカ"の多い戦後日本に生きている限り、いやというほど味わわされる"現実"でしょう。

そして、その知識を学ぶ中で最も良質なのが古典ということです。そんな古典というのは、文化、時代が違えども、何百年、何千年が経とうとも、淘汰されなかった哲学思想の最高峰です。

・古典を読んだ人...読んでない人...

とはいっても、もしかしたらあなたは古典を学んでも、実用的な価値はない。と思われるかもしれません。

このことについて、立命館アジア太平洋大学学長である出口治明さんは「古典は考えるプロの書いた、考え方の型の宝庫」と言っています。

私たちは普段生きていると、さまざまな問題にぶつかります。しかし、それは昔の人も同じで、古典の著者もその時代の制約の中で生きてきました。古典を学ぶことで、今と昔で共通する多くの問題を解決するための考え方を得ることができます。しかも、それはただの知恵ではなく、これまで長い間、人類がお手本としてきた考え方の基礎・型であり、適者生存で失われなかったというその事実が、私たちに学ぶ価値を示してくれています。

また、現代には様々な学問が乱立しています。例えば、経済学、歴史学、哲学、神学など枚挙にいとまがありません。そして、それらの学問に対して現代の専門家は狭く深く研究するのが主流です。

しかし、それでは他の分野と比較検討して考えている訳ではないため、どうしても偏った考え方になっています。例えば、〇〇の専門書から視ると正解でも、別の■■の専門書では全くの間違いであるといったようなことはあなたも経験したことがあるはずです。

ですが、古典が書かれた数百年前の時代は、専門的な学問が学問として乱立していないので、哲学、政治、経済、歴史といった人間が生きていく上で、欠かせない事象を包括的に語ってくれています。

そして、もし、古典を読まずに思想がなければ、行き当たりばったりの「空気」に流されて生きることになります。例えば現在のコロナ騒動…この感染症に少なくともインフルエンザより強い毒性があったり、人生経験が大事な青春期の若者を家に閉じ込めてまで自粛をしなければならないような合理的な理由がないことは明らかです。

あるいは、もともとの自粛要請は「医療崩壊を防ぐ」というものでした。それが、自粛解除延長の時にはどうだったでしょうか? 世間の声に押されてなんとなくの「空気」で延長していたんです…しかも、、、その間に医療体制を少しでも整備していたのかというと、それも全くです。

それなのに、人々は自粛を推奨し、経済を崩壊させ、自らの首を絞めている、、、こんな馬鹿げた状況が繰り返されるのは全て、大衆の多くが「空気」に流され、よってたつ哲学思想がなく、「自分で考える」ことを放棄した結果だと言えるのではないでしょうか?

ですが、「古典を読んだ方が良いです」といきなり言われてもおそらくあなたは困ると思います。古典はいくら翻訳本が出回っていようと、どれから手をつけて良いかわからないでしょうし、、、そもそも古典を読み慣れていないと、むずかしい内容に挫折してしまうかもしれませんし、、、はたまた、言葉は理解できても、本の教訓の解釈を間違えてしまうかもしれません、、、

そこで、元国士舘大学客員教授の小浜逸郎先生と古典を一緒に読み解くオンライン読書ゼミにあなたをご招待します。

この読書ゼミでは、月に2回(1講義120分) オンライン上で解説を行いながらあなたと一緒に古典を読み解いていきます。古典の読書というと、難解なイメージがありますが、、小浜逸郎先生は、例えあなたが一度も解説する本を読んでいなかったとしても、内容とエッセンスが理解できてしまうくらいに平易な言葉でわかりやすく解説してくれます。その証拠に、小浜逸郎先生は半世紀にわたって様々な古典を読み解いてきた実績があり、ご自身で古典の現代翻訳を行なったり、実際に出版もされています。

そんな小浜逸郎先生は、読書とは、「優れた先人との幸運な対話である。」と言います。本は読みながらどんな本でも「これは見事だな」とか「これはちょっとおかしいんじゃないかな」とか「ここは分かるけど、ここはよく分からないな」というようなことを本に投げかけたり、疑問が浮かんでも本を読み進めたり、何度も読むことによってその答えがふとっ頭に返ってきたりします。つまりは擬似的な対話ができるわけです。

「古典を書いた優れた人は、もう生きていないわけですから本当の対話というのはできないわけですが、、そういう本の読み方をすると亡くなってしまった人たちと時代を隔てて対話ができ、これは非常に幸運なこです。」と小浜逸郎先生は言っています。

あなたもぜひ、時代や文化を超えて生き残ってきた本物の天才たちと対話してみませんか?

・古典を読み解く

『小浜逸郎オンライン読書ゼミ』

3ヶ月コース(全6講義)

↓今回取り扱う古典はこちら↓

①『幸福論』

『世界の三代幸福論の1つ アランの『幸福論』』

アランの『幸福論』には、感情や情念に振り回されないようにする様々な方法が書かれています。

アランによると、「気分というものはいつも悪いもの」なのです。そして、こうも言っています。「悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである」と。

これといって不幸な出来事に出会っているわけでもないのに、不幸な気分の人がいます。それは、人間が本来、自然にまかせていると不幸になってしまう存在であるからなのです。

人間が感情や気分だけで生きていると、悲しみや嫌なことに遭遇したときには、不幸だという思いや怒りの感情に溺れてしまいます。それを意志で断ち切らず、そのままの状態が続くと自然と不幸の連鎖に陥るわけです。

そして、不安、恐怖、怒り、憂鬱などの不幸の種は、多くは意識の過剰な先走りと自分の体調からやってくるとも説いています。あなたもこんなが経験ありませんか?先の事や未来の事を考え過ぎて、起きてもない事を想像してしまい、何か気持ちが落ち込む。起きてもないのに、不安ばかりが襲って、夜も寝れない、中々寝付けない。また、自分の体調が悪い時ほど、何もかもが嫌になってしまうような経験はありませんか?

他にも、「目標がないし、やる気も出ない」「思考が乱れて集中できない」「健康なのに、なぜか疲れを感じる」「勉強したいが、どこから何をしたらいいのかわからない」「働いても働いても、楽にならないのはなんでだろう」「歳をとってきて、だんだん楽しみが減ってきた」など。

そこには、人間の感情や情念が必ずと言っていいほど影響しています。そこへの解決策として、アランの幸福論では、まずは、余計な考えに拘泥することを捨てて、体を動かすことを説いています。その他にも、哲学と文学と心理学にまたがる巧妙な人生論を解説しています。

世界的に多大な影響を与え、数百年に渡って今なお読み継がれている古典的名著の1つ。そこには、現代の悩みや疑問にも通ずる、普遍的なヒントが記されています。

②『徒然草』

日本三大随筆の一つ、「徒然草」とは?

あなたも学生時代、国語の授業や日本史の授業で一度は目にしたことがあると思います。

そんな『徒然草』は、「つれづれなるまゝに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、、、」という有名なフレーズから始まり、これは、「特にやるべき事もなく退屈だったので、心に浮かんでくるいろいろな事を、ただ書いてみた」という意味です。

この前書きから始まり、吉田兼好独自の視点で仕事から恋愛まで世の中のさまざまな事柄について書き綴られています。

一見、「心にうつりゆくよしなしごと」を書き散らしたように見えますが、そこには、現象や物事を「なぜそうなっているのか」、「本当にそうなのか」といった観点からとらえる鋭い論理的なモノの見方を私たちに教えてくれます。

小浜逸郎先生はこれを「日本批評家の聖典」と読んでいます。

③『新約聖書』『律子と貞子』

太宰治の『律子と貞子』には、物語の主人公である男が登場します。

男は幼なじみの姉妹から花嫁選びをすることに。姉妹は自分を「お兄ちゃん」と慕っている。物静かでしっかり者の姉、明るく元気な妹。どちらか迷っている男に対して太宰治は聖書の一節を男に読ませることで、男に結婚相手を決心させました。

こういう現代の恋愛ゲームで見られるような悩みが昔の聖書にも見られます。

新約聖書というのはアフォリズムの宝庫です。

アフォリズムとは、短いぴりっとした表現で、人生・社会・文化等に関する見解を表したものでいわば金言です。

人の心というものは過去も現在も本質は変わらず、私たちにいかに生きるべきかのヒントを与えてくれます。

④『論語』

近世における庶民の教育機関であった寺子屋では、子どもたちが最初に学ぶ本として『論語』が使われ、日本が近代化を成し遂げた明治時代においても、その価値は色褪せることなく、わが国近代資本主義の父とも呼ばれる渋沢栄一も『論語』の愛読者として知られています。

論語の中には、このような一説があります。

“葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰く、吾(わ)が党に直躬(ちょくきゅう)なる者有り、父、羊を攘(ぬす)み、子(こ)之(これ)を証す。孔子曰く、吾が党の直なる者は是(これ)に異なる。父は子の為(ため)に隠し、子は父の為に隠す。直は其の中に在り。”

意味:葉公という人が孔子に語った。「私の領内に直躬という正直者がいて、その父が羊を盗んだ時に、子どもである直躬はそのことを訴え出た。私の領内にはこんな正直者がいるのだ」と葉公は自慢した。孔子はそれに対し、「私の地元ではそんなことはありません。子に悪い点があれば父が隠してやり、父に悪い点があれば子が隠してやるものです。私は、本当の正直さというのは、そういうところにこそあるのではないかと思います」

「ここでは、『正直』という観念に対して、正反対の2つの価値観が示されています。どのような場合であっても、ただ単に正直であればいいのか、親への孝行を優先させるべき場合もあるのかということです。ここで物を盗むという意味として使われている『攘』という漢字ですが、実は『結果的に盗みになったケース』を言い表す言葉です。この語から、直躬の父は迷い込んできた羊をそのまま飼ってしまっただけであり、自ら盗みに行ったわけではないことが読み取れます。つまり、子である直躬は、迷い込んできた羊が結果的に父の物になったことに対して、父は常習的な泥棒でないにもかかわらず、あえて領主にその罪を言い立てている訳で、この行為はあまりに人情からかけ離れている、と孔子は言っているのです。

論語の中には、このような矛盾した事柄を題材とした話がよく出てきます。あらゆる物事は、状況に応じて価値観がぶつかり合い、その都度正しい答えは変わってきます。

多くの人によって知恵と道徳の手本とされてきた『論語』では現代を生きる上で状況に応じて、総合的に一番いい判断をするための徳を積むことを学べます。

⑤『歎異抄』

20世紀を代表する哲学者の一人であるハイデガーが

晩年の日記にこう記しています。

「今日、英訳を通じてはじめて東洋の聖者親鸞の歎異鈔を読んだ。

もし十年前にこんな素晴らしい聖者が東洋にあったことを知ったら、

自分はギリシャ・ラテン語の勉強もしなかった。

日本語を学び聖者の話を聞いて、世界中にひろめることを

生きがいにしたであろう。遅かった。」

ハイデガーといえば、まぎれもない世界の哲学界の巨人です。

その彼が「ギリシャ語やラテン語の勉強もしなかった」と言い切っているのはどういうことか、わかられますでしょうか。西洋哲学を勉強する学者にとってギリシャ語やラテン語は必須であり、ギリシャ語とラテン語の文章が読めない者は、西洋哲学の学者としては「お話にならない」のが、その世界の常識です。

ということはハイデガーが「自分はギリシャ・ラテン語の勉強もしなかった」と言っているのは、「自分は西洋哲学を学ばなくてよかった」と言っているのと同じであり、取りも直さずそれは、今日も燦然と輝く彼の世界的業績を「無かったものにしてもいい」と、彼自身が言っていることと同じなのです。

そんな『歎異抄』は700年前に書かれた鎌倉時代の古典で、親鸞聖人の言行が、弟子の唯円により、生き生きと活写されています。では『歎異抄』には、何が教えられているのかというと、、一言で言えば万人の生きる目的について書かれてあります。

考えてみてください。私たちは、学校から、会社から、親から、子供から、健康から、恋人から、友人から、健康から、家庭から、金や財から、名誉や地位から捨てられはしないかと、心配になることはないでしょうか。

「今さえ幸せならあとはどうなってもいい」というドラマのセリフはありますが、現実は、明日が不幸なら、今日の幸福に暗い影をおとします。今さえ幸せなら、とは口だけで、あとの人生が暗かったら、今の幸せさえも、幸せにならないのです。時の経つのが悲しくなり、幸せに悲しみが混じるからです。『歎異抄』ではこのような状況で、どう生きれば本当の意味で幸せになれるのかを教えてくれます。

⑥『法哲学講義』

ヨーロッパ哲学史上、最も重要にして最も難解な名著。

それが、ヘーゲルの『法の哲学』です。

『法の哲学』の内容を説明する前に、この著書がどのような時代背景の元、執筆されたのかを理解する必要があります。

* * * * *

1770年、ヘーゲルはプロイセン(ドイツ)に生まれた。

そして、彼が19歳の時、隣の国であるフランスではフランス革命が起きた。

ヘーゲルはフランス革命を支持する政治クラブの熱烈な弁士の一人であり、

かれのサイン帳には「自由万歳!」とも書かれていた。

しかし、フランス革命は九月虐殺に見られるような民衆の暴力を解放し、

粛清の嵐が吹き荒れる恐怖政治へと向かっていく。

まさに時代の転換期であり、弱肉強食の時代である。

そのような現実を目にしたヘーゲルは、その後次第に革命や共和政、そして民主主義に対する「懐疑」へと変わっていったのである。

* * * * *

この出来事は自由を愛する一方で、秩序を重視するヘーゲルの思想の幹になっていくのです。このような歴史的大転換とも言える出来事を経験した彼は、1821年に、所有、契約、責任、犯罪と刑罰ーー社会の基礎をなすさまざまなルールは、どのような根拠があれば「正しい」と言えるのか?「よき」社会、「よき」国家とは? まさにわたしたちが今生きている世界の「原理」を解き明かした『法の哲学』を世に突き付けたのです。一般的に哲学書は、理想論を語っただけで、現実に即していないと揶揄される傾向にあります。

ですが、ヘーゲルは哲学に対して、このように述べています。「哲学は,理性的なものの根本を究めることである。

そして、理性的なものは現実的であり,現実的なも のは理性的である」つまり、哲学は理想論を語るのではなく、

現実に沿った真理を追求するものだと述べているのです。そして、まさに現実に即して個人として、社会として、そして国家としての正しさを追求したのが『法の哲学』なのです。

もちろん、ヘーゲルは、空虚な理想を掲げているわけではありません。彼は市民社会においては、原理的に貧富の格差が生じざるをえないことを直観していましたし、「全ての人びとに平和と幸福がもたらされる言う理想は空虚である」とも述べています。このように、彼は思想の世界に閉じ込められた哀れな哲学者ではなく、現実と対話することのできる人物だったのです。ヘーゲルはこのような混沌とした世界の中で、「絶対的な正しさ」が存在しないことを知りつつも、なお「正しさ」をを追求し、「善き社会」実現するためにはどうすればいいのかそのような壮大なテーマを解き明かしたのです。

・小浜逸郎先生が語る読書について

「今はネットが非常に発達しまして、そのおかげで便利になった反面、大変情報が氾濫して、何が本当の情報なのかということに対して、皆さんもおそらく戸惑っていらっしゃるのではないかと思います。 一体真実とは何か?ということなのですが、、、」

↓↓↓続きはこちら↓↓↓

・国士舘大学客員教授:評論家 小浜逸郎

中学2年時に父親と死別。母親が副収入のために経営していた塾を、兄と共に一家3人で経営する。横浜国立大学を大学卒業後、学習塾経営を続けるかたわら、同人誌『ておりあ』を主宰、評論活動を続ける。

1981年(昭和56年)、処女評論集『太宰治の場所』を出版。1985年(昭和60年)に出版した『学校の現象学のために』以後は、家族論、学校論、ジェンダー論を世に問う。『男が裁くアグネス論争』『男はどこにいるのか』等の著作では、男尊女卑的な思考をはっきりと退けながらも、性差の存在自体は文化を豊かにするものであるとして、フェミニズム批判の論陣を張った。その後、差別問題、国家、死、知識人論などについても発言を行う。

1992年、学習塾経営をやめ、フリーの著述業に。1993年4月~1998年3月まで、白百合女子大学講師。2002年4月、国士舘大学21世紀アジア学部客員教授。2008年4月~2012年3月、横浜市教育委員。

2008年(平成20年)4月、当時横浜市長であった中田宏の任命により、横浜市教育委員に就任。2012年(平成24年)度まで務めた。新しい歴史教科書をつくる会の中学校歴史教科書(2009年3月検定合格自由社版)を支持し、2009年(平成21年)8月4日、この教科書の採択を推進した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?