私の文章の師

「接続詞の使い方」についての記事を読みました。

(↑和歌子さん、勝手に紹介させてもらいました)

この記事によれば、

「日本語の文章では

接続詞を多用しないこと!」

というのを教わったと書かれています。

この記事を書かれた

和歌子さんは、

「英語の論文指導では

全く逆のことを教えられたし、

自分もそう教えている」

そのため、

「接続詞を使わずに、

文の流れを伝えられる日本語、

それを読み取れる日本人ってすごいな。」

と衝撃を受けたとのことでした。

記事の最後に、

みなさんはどうしてますか?

と問いかけがあったので、

私もコメントをしたのですが、

その時に思い出したことがあったのです。

私の文章の先生のことです。

先生と言っても、

直接、指導を受けた先生ではなく、

その方が書いた本から、

文章の書き方を教わった先生です。

10代の頃から、

文章は書いていたのですが、

ずっと我流で書いていました。

20代の中盤くらいに、

「もっと文章がうまくなりたい」

と思った私は、

古本屋で一冊の本を手にしました。

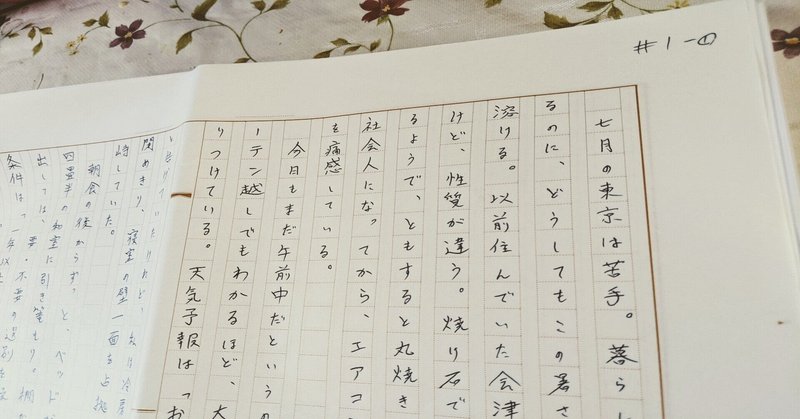

それがこの本です。

すごく売れた本ではないだろうし、

有名な本でもないですが、

なんだかこの本に書かれたことが

胸に響いたんですよね。

何度もこの本を読み、

誰に見せるわけでもない文章を

一人で綴る日々がありました。

たぶん、今の私が

書いている文章の根幹には、

先生の教えがあると思います。

この本の著者である

能戸清司氏は、

偶然にも私と同じ北海道で、

生まれた方です。

1921年、北海道函館市生まれ、

東京大学法学部卒業後、

朝日新聞に入社。

学芸部長を経て、

‘71年以降は、

論説委員として、

「社説」「今日の問題」

「天声人語」などを執筆。

この本が出版された

‘87年には、

藤田学園保健衛生大学医学部教授を

務めていたとのことです。

この方がすごいのは、

記者を務めながら、

「木戸織男」というペンネームで、

小説も執筆していたことです。

’60年に発表した

『夜は明けない』という作品で、

直木賞候補にもなっています。

今回調べていて、

はじめて知ったのですが、

2014年に亡くられていました。

久々に改めて読み直してみると、

戦前生まれの方が書いた本なので、

かなり厳しいところもあります。

ですが、率直な厳しさが、

当時の私の胸には響いたんですね。

文章の書き方について、

綴った本ではありますが、

「文は人なり」という言葉もあるように、

この本には「生き方」

そのものについて多く書かれています。

文を書こうと思う者は、

常日頃の生き方、

物事への向き合い方が大事だと

教わりました。

すっかり忘れていたのですが、

この先生に教わったことで、

私が実生活に取り入れていることは、

結構あります。

例えば、旅先で写真を撮らないことも

その一つです。

こうすることによって、

旅先での光景を

自分の記憶にしっかりとどめ、

言葉で表現する訓練ができます。

ジャンルの異なる本を数冊、

平行して読むという

読書方法も先生の教えの一つです。

文を書く上では、

幅広い教養が必要になるので、

選り好みせずに、

いろんな分野に触れなさい

という教えです。

もっとも私自身は、

この教えを実践できるようになったのは、

30歳を過ぎてからなのですが。

今では、常にジャンルの異なる

2〜3冊の本を平行して読むのが、

習慣化しています。

ちなみに、冒頭に紹介した

接続詞の使い方について、

私の先生は、

このように述べています。

私はどちらかといえば、

接続詞は人より多く使う方である。

(中略)

私が接続詞を多く使うのは、

じつは、それによって、

文章の流れをスムーズに、

リズミカルにするためなのである。

文章は簡潔さも大切だが、

読みやすいリズムをつけるのも

同様に大事なのである。

そうでした。

私の先生の教えでは、

接続詞は文章のリズムを作るために、

必要なものという教えでした。

サポートしていただけるなら、いただいた資金は記事を書くために使わせていただきます。