【囲碁】ツケ二段定石を掘り下げる!2つの簡明な変化だけを覚えましょう!!(参考図豊富な有料解説)

※有料記事設定にしていますが、途中までは無料で読むことが出来ます。皆さんの棋力向上に役立つ情報だと思いますので、是非ぜひ読んでみて下さい。

こんにちは。

IGOcompany【U】です。

囲碁をビジネスに起業して「宇佐美囲碁教室」っていう教室を運営したり、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、世田谷や麹町、大学などでも囲碁を教えて、ご飯を食べてます。

10月の秋講座から「読売カルチャー八王子」さんの方でも教室を持つことになったのでお近くの方は、是非ぜひ宜しくお願い致します。

毎日noteがどうにか続いてまして、

本日は【囲碁】ツケ二段定石を掘り下げる!2つの簡明な変化だけを覚えましょう!!(参考図豊富な有料解説)というテーマの記事になります。

皆様は覚えていますでしょうか?

こちらの記事で書いて、

僕の月曜日の指導碁会で出た、

本日の指導碁から。左辺、ツケ二段から、大筋は合ってると思うんですが、なんか違っちゃったかなぁって変化になったので、後で研究して、お客さんにもオススメの変化をお伝えしたいと思います(実戦は、この後、白が得しちゃったような形になってしまいました)。 pic.twitter.com/mtZ81hDpei

— 宇佐美太郎(宇佐美囲碁教室) (@sakinohaka0520) September 18, 2023

この局面。

左下隅のツケ二段から、黒が32とノビを打ってきた時に、白はどう打つのが形かと(車の後押しが良さそうだけど筋的には悪いしなぁ)悩んだりした場面です。

黒32で辺にマガリを打つ形は、定石として知っているのですが、黒32とノビで打たれた時は(ある手なんですけど)どうするのが最善なのか、少し悩んでしまいました。

また、

ツケ二段定石からオシて切りを入れる変化は難しいので、

級位者、低段者の方は、

この2つの変化だけ覚えれば大丈夫っていう簡明な形も紹介します。

これは、「宇佐美囲碁教室」の木曜教室・交流会、そして、新百合囲碁学園でも講義した内容になります。

教材をここに載せてみますので、良かったら見てみて下さい^^。

ちなみに、生徒の皆さんがお金を払って聴いてくれた内容ですし、書いている内に長文になってしまったので、途中から有料記事設定にさせて下さい。

ツケ二段定石は、現代の碁において、毎回出るような基本定石なので、覚えていて損はないと思います。

今までも、

ツケ二段定石に関しては、こちらの有料記事や、

こちらの無料記事で取り上げているので、

合わせてご覧いただければと思います!

拙い文章ではありますが、皆さんの棋力向上に役立てば嬉しいです。

あっ、

それと、

解説に行く前に、ちょっと宣伝ですが、

下にあります有料マガジンを1回購入してもらえば、

【囲碁】棋力向上に役立つ有料noteのマガジン|IGOcompany『U』|note

これからも書き続ける有料記事をずっと読み続けることが出来ます!

今出版している書籍4冊の内容や、

これまでの有料記事も、まとめて読むことができますので、宜しければご検討下さい。

有料記事は、

とは違い、かなりのボリュームで、気合を入れてお届けしていますので、読む価値があると自負しております!

級位者から有段者まで、価値のある情報を載せているつもりです。

これから10年間で、有料記事100本、囲碁書籍100冊の出版を目指すので、

それらの内容も追加するマガジンになります(※いずれ値上げをするかもしれませんので、是非ぜひ今の内にご購入下さい)。

人気の記事は、こちらなど。

『棋道web』 | 日本棋院囲碁ニュース (nihonkiin.net)だって、サブスクで月額1540円ですからね。

Amazonプライムより高い(笑)。

だいたい3ヶ月ちょっと分。それに比べれば、5,980円でこれから10年間書き続ける有料記事の数々が、ずっと読めるのでお得じゃないかと思ったりするワケです。(値上げしなければ)月額50円もしないって事ですよ!

今ある分だけでも、既にお得だと思います!!

すみません、以上、宣伝でした(笑)。

それでは、

「ツケ二段定石」の解説を始めます!

【囲碁】ツケ二段定石を掘り下げる!2つの簡明な変化だけを覚えましょう!!(参考図豊富な有料解説)

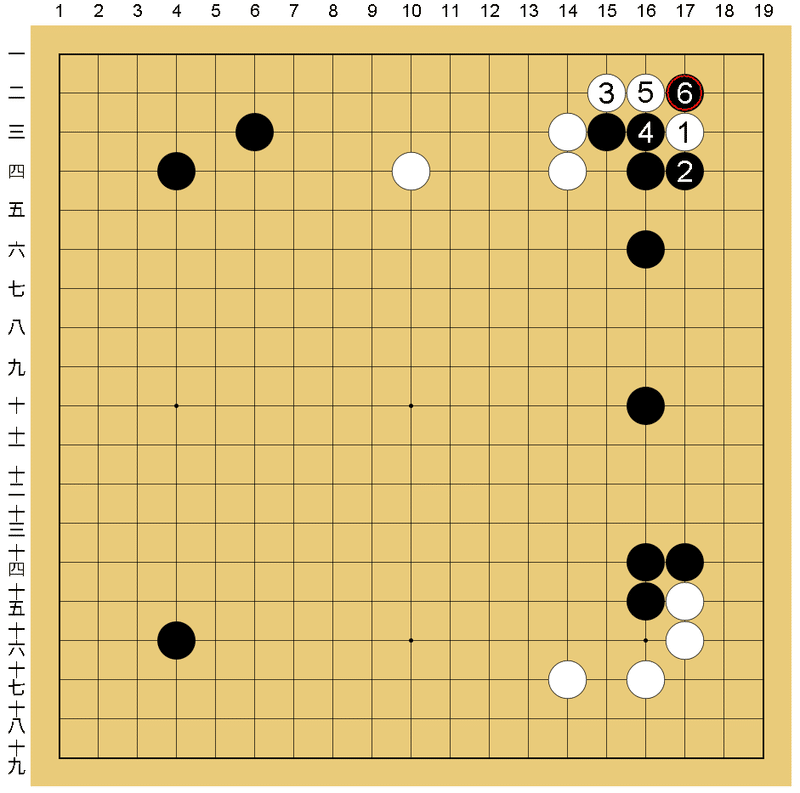

棋譜はこちら。

【1手目から82手まで】

テーマ図は、こちら。

【黒32のノビに対して、白はどう打つべきだったのか!?】

【1手目~14手目まで】

そこに至る経緯も解説します。

三子局の碁です。僕の白番。

お相手は三段、四段くらいの棋力の方になります。

右下隅は、黒2の一間高ガカリからの「ツケヒキ定石」。

白9のカカリに対しての黒10のコスミツケで打っています。

このコスミツケも、最近は慣れてきましたね。

少し前なら、白に「二立三析」の好形を与えるので、筋悪と言われていた手ですが、隅を黒が確保するという価値が高いということで市民権を得てきました。

ちょっと前の時代だったら、先生に「この手は筋が悪いね」って言われていたような手なんですけどね。

【白1の三々入りに対する捕捉】

実際の講義中に、白1の三々入りに対する質問が出たので(今日のテーマはツケ二段定石なんですが)ここでも解説しておきます。

白1の三々入りは「ある」手です。

ただし、白がすぐに打つのは良くないと言われています。

黒がコスミツケを打って、確保している隅に対して入ってきているので「嫌だなぁ」と思う方も多いかもしれませんが、本来であればタイミングを見て白は三々に入ってきます。

白1の三々入りに対する黒の応手はAとBの2つ。

※グズミを打つ形もあるのですが、割愛します。

黒が、どういう意図で、それぞれを打つかはご存じですか?

【Aのサガリを選択した場合】

サガリを選択する場合は、隅を白に差し上げます。

最近は、白3の手で一路右のケイマも多いのですが、従来の定石で紹介してみましょう。白9までで白は隅で生きを確保しています。

黒は隅を取られて悔しいと感じるかもしれませんが、その分、外側の白△の三子が弱くなっているのです。

この後の攻めを十分に狙えるでしょう。

このように「三々で生きられたとしても、外側の白石を攻めれば十分成果が見込める」と思った時は、黒はAのサガリで対応します。

【Bのオサエを打つ場合】

次の図のオサエを打つのは、(ヨセ的には少し損ですが)隅を確保していれば十分という判断の時です。

もし、このタイミングで白が三々に入ってきたら、オサエだったらちょっと気合が悪いような気がするので僕だったらサガリを選択すると思います。

左上隅からのケイマのシマリも、外側の白を攻める助けになるでしょう。

【オサエの形の補足】

黒6に対して、白Aの逃げ出しは成立しませんので、黒6まででこの変化はいったん終了です。

しかし、ここで、ちょっと注意事項。

仮に右辺に白〇の二子のような相手の石があったとしたら、黒はAと打って1子をポン抜きしておくことをオススメします。

白〇の二子があるような場合には、次の図の白7のマクリが狙いになってしまうのです。

白9までと打たれると、右上隅の黒の一団の眼が心配になってしまうので、こういう局面になったら、注意が必要です。

【左下隅ツケ二段の定石】

さて、ここからツケ二段定石について、詳しく解説していきます。

白23までのこの形が、ツケ二段定石の基本の形。

※黒20でカタツギやハネ、ノビなどもありますが、まずはこの形だけをしっかりと押さえておいて下さい。

ここから、黒はAのサガリか、Bのオシを選択します。

隅を大切にしたければAのサガリ、中央を厚くしたければBのオシなんですよと言ったりしますが、実は他にも理由があります(上で紹介した、前の「ツケ二段定石」に関するnoteも是非読んでみて下さい)。

【ツケ二段定石のオススメの形】

ツケ二段定石の変化は本当にたくさんありますが、よっぽど高段者にならなければ、今から紹介する2つの変化だけ覚えれば十分です。

それ以外の変化も勿論使って問題ないのですが、その前にまず簡明な形を是非ぜひ覚えてみて下さい。

以下、有料部分です。

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。