Iccokaと久留里町家珈琲

お待たせいたしました!

こちらの記事に書きました、動画

本日2021年6月15日にYouTubeのIccokaチャンネルにて、公開です!

久留里町家珈琲の最後の営業日とIccoka #4『マザーズ&ガールズ』オンラインプレビューの公演を合わせ、108分の映像作品としてご覧いただけます。

また、Iccokaの今後の公演運営費をカンパで募ろうと、こちらのnoteに記事を追加、改めて販売します。

前回の有料記事の部分は無料とし、今回有料記事として読んでいただけるのは、動画編集の時に思ったことや撮影時に感じたこと等などです。

以前、有料記事を買っていただいた方はそのまま最後までお読みいただけます。

では、文章での久留里町家珈琲の旅をお楽しみください~。

はじまり

2020年。

日本中、いや、世界中が見えないウイルスによって、様々な影響を受けています。

こんな風に今までの在り方やライフスタイル、社会の仕組みが変わっていくとは一年前は誰しも思わなかったことだと思います。

今回、その影響を受け、オンライン公演になりました、

Iccoka #4「マザーズ&ガールズ」。

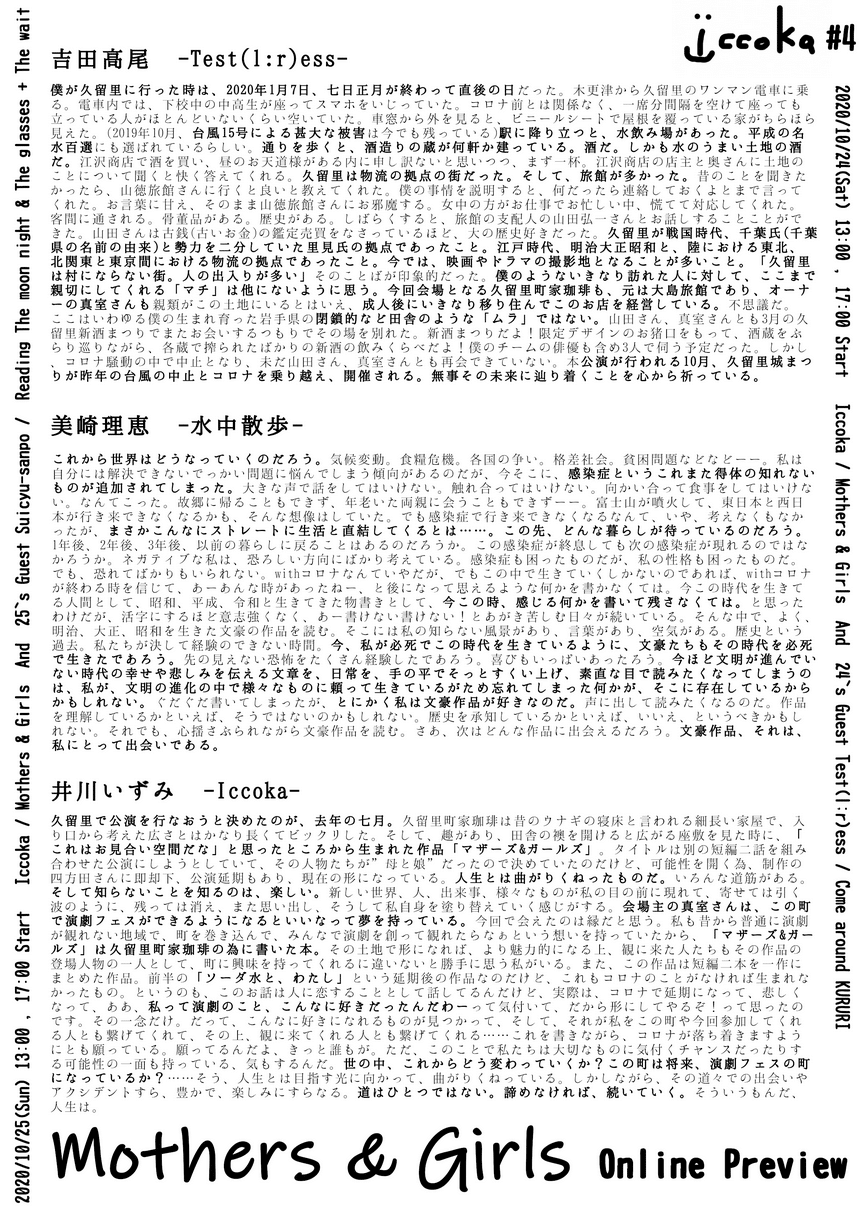

(このチラシの文章は、各作家さんに依頼して「コロナと私」というテーマで書いてもらったものです。良かったら、お読みください)

千葉県君津市久留里にある久留里町家珈琲さんがなければ、産まれなかった企画であり、作品です。

このnoteでは、その久留里町家珈琲の魅力と、作品について書いていこうと思います。

久留里町家珈琲について

2019年の夏。

偶然にも出会いました、このお店。

私は、場所もわからないまま来て、そして、その良さに惚れ込みました。

久留里町家珈琲には、「大島屋」という屋号が付いています。

これは昔、この久留里が流通の拠点として機能している頃にあった旅館の屋号です。

建物自体もその頃から使われていたもので、築100年もの。

造りは昔の意匠の良さ、構造、大きな梁を残したまま、リノベーションされています。

奥には、広間が。

ここで公演を行なう予定でした……。

正面から入ると今の雰囲気のお店だけでなく、人を呼び込む不思議な雰囲気が漂っている所が一番の魅力です。

そこにいる間、とても心地よく、優しい気持ちを感じます。

それは、久留里という土地のそもそもの空気かもしれませんし、住む人々の心の在り様かもしれません。

2017年にできた久留里町家珈琲には、さまざまなお客さんが現れます。

常連のご近所さんや町の人、外から来た観光の人など、

このお店は、昔もそうでしたが、今も人々の憩いの場にもなっています。

先日、お邪魔した際も近所の人が集まって、お花の稽古をされるとのことでした。

井戸端会議という言葉があるように、人々は集まり、何かしら共有するのが好きです。久留里にとっては、久留里町家珈琲がその井戸になっているようです。

井戸といえば、久留里には約200もの上総掘りの井戸があると言われています。

久留里は日本の名水百選に選ばれるほど、おいしい生水が町中の井戸から湧いていますが、それは自噴井戸と呼ばれるもの。上総(かずさ)掘りという井戸掘りの技術によって掘られたものです。

駅前の観光センター前には、久留里の名水と呼ばれる水汲み場もあり、今も町の人はお気に入りの井戸から水を汲む習慣があるそうです。

久留里駅前、観光センター前の水汲み場・久留里の名水と言われるこちらには、私が見てますと、ひっきりなしに人が訪れて、2Lペットボトルにガンガン水を汲み、車に積んで去っていく。

そんな光景が繰り広げられていました。

出会いはどこから?

…そもそも何故、私はここに来たのか?

はじまりはTwitterの「お店を誰か使いませんか?」というツイートでした。

この8畳6畳8畳の部屋(1,2階)で演劇やってくれる人や劇団いないかな。

— 真室武士(久留里町家珈琲) (@AhojTM) July 19, 2019

千葉県君津市にあるカフェなんだけど、色んな使い方あると思うんだよな。誰か興味ありそうな人紹介してほしいです。 pic.twitter.com/tKA06H2dgg

真室さんは演劇が好きな方で、この土地に暮らしていたのはお姉さんだったそう。そこから、ご縁がつながり、今のお店を持たれたそうです。

そして、去年初めて会った時に言われた言葉が、私には今も強く残っています。

このお店を使って、「演劇フェス」をしたいです。

ゆくゆくは、この久留里が「演劇フェス」の町になればいいなぁと……。

そしたら、好きな演劇を都会に行かなくても観れるじゃないですか。

地方出身者の私にも、どストライクの言葉でした。

地方に住んでる人間にとって、演劇を観るのは昔に比べてはそうでもないかもしれないけど、ハードルが高いのです。

私自身もそういう想いを感じていたし、だから、地方でもできるように、それも人がなかなか行かないような所で演劇ができたらおもしろいだろうなぁと考えていた所でもあったので、即OKしました。

お互いの夢をシェアした訳です。

作品について ~マザーズ&ガールズ~

準備段階でこの企画をするにあたり、台本を書き下ろすことになりました、それもこれまで書いて来なかったタイプの話を……

思い付きは、お店の奥の居間を見た時の、お見合いが似合う空間という第一印象。でも、ただのお見合いではつまらない、一番気不味い人たちのお見合いがいい。

そして、書いたのが「マザーズ&ガールズ」。

タイトルに書かれている母と娘は出ず、父と彼氏のやり取りをひたすら描く内容です。

この本が書きあがったのが、2020年のお正月が終わった頃。

おもしろいことに、ここに出てくる人物たちの生活は今を反映してるかのようです。

恋人である漣太郎は、仕事を失い、ウーバイーツで働いています。

また、父の達男も東京でのこれまでの人生を捨て、地方に移住しています。

全然意図していなかったことが現実では普通になっていく……

とても不思議な気分でした。

二人の生き方って、ある種特別というか、今年の始めまではメジャーな生き方ではなかった筈です。

社会に、いや学校の時から私には、レールというものがあって、そこから外れると、元にはなかなか戻れない呪縛のようなものが側面としてありましたが、コロナ以降、そういったものから人々が解き放たれていっています。

東京ではなく、地方で暮らすことを選び、それぞれの望む場所に行く人たちもいて……だから、悪い面だけではなかったんです。

私事としては、公演は久留里では行えない状況にはなりましたが、オンライン化にすることによって、自分自身も凝り固まった考えや在り方を改めることもできましたし、何よりはじめてって楽しいなって思えるようになったのは、みんながみんな、それぞれのはじめてと向き合っているからだとも思うのです。

人は年を重ねる毎に、「~しないといけない」などの社会的な枠みたいなものにどんどん囚われていってしまう、これまでがそういう社会だったからだとも思うんですけど、ここまではじめてのことが増えている今、そこから自由になる選択だってできる。それ思うと、これからおもしろいですよね。

二人の会話は、こういう所も触れている感じがします……

私、エスパーなの???

脱線。

作品について ~ソーダ水とわたし~

気を取り直して……

その後に当初3月公演だったので延期にし、追加で書き上げたのが、

「ソーダ水とわたし」。

描かれなかった母と娘の話にしました。

(*現在は両作を合わせて、「マザーズ&ガールズ」としています)

過去に執着する娘・小春と過去を受け入れ、前に進んだ母・陽子の姿は、

先を行く者と後を追う者。

「見えなくても、そこにはあったんだよ」

感情を出した小春に、陽子が投げかける言葉なのですが、

これ、今、誰しにも当てはまるんじゃないかなと思うんです。

約8カ月。

これまで持っていた、いろんなものを失った人もいると思います。

目に見えてもそうだろうし、見えない部分であったりするかもしれない。

人は絶望を感じる時、失ったものに目が行きがちですが、それがなくなったことで新しく開けた選択肢もある筈だし、これまで気付かなかったことに価値を見出す機会になると私は思うのです。

「マザーズ&ガールズ」というお話は、そういうものを受け入れた先を

ラストに描いています。

人によっては単調な日常の話に感じるかもしれません。

だからこそ、切り取って、観てもらえるカタチにすることで気付いてもらえたらいいなぁと……幸せって、意識しないとわからないですから。

どんな人も幸せになっていい。

幸せは、誰かに与えてもらうものではなく、自分で自分に許すことではじまると思います。

その結末をお観せするのは、来年2021年の公演に持ち越しますが、この作品が完全版として上演する時に、みなさまの人生にも新しい風が吹いていることを、そして幸せを願っている次第です。

今回の写真は、久留里町家珈琲の真室武志さんにもご協力いただきました。

私が撮り忘れてまして……このnoteに載せるんで撮ってもらえませんかと聞いたら、快く承諾し、撮ってくださいました。ありがとうございます。

その真室さんがいる久留里町家珈琲で、来年上演できるよう、

やって参ります。

そして、2020年の10月24、25日のオンラインの公演も

どうぞ楽しみにしていてください。

2021年6月

上記までが2020年10月に書いたnoteです。

そして年末に撮影、今年に入り、私が豊橋に行ったり、その準備に追われて、映像のことが放りっぱなしになっていました。

作品を創っていただき、また出演もしてくださった吉田高尾さんに協力してもらい、動画を編集、そして、始めは久留里町家珈琲の映像だけでやろうと思っていたのです、以前創った『仮想久留里ツアー』のような。

でも、何回か編集してもらっているものを観て、私は閃いてしまったのです!

「これは、本編入れて、ドキュメンタリーにしたらいいんじゃないか???」

そんな思い付きから、スタートした制作。

たまたまその時、門真国際映画祭さんのツイートも目にしまして、

【拡散希望・作品募集中】

— 門真国際映画祭 (@KadomaFilmFes) June 11, 2021

門真国際映画祭2021

・舞台映像部門

・ダンス映像部門

まだまだエントリー受付中です!

舞台映像部門は「観劇三昧」で配信中の作品でエントリーが可能です

詳しくは公式サイトにてhttps://t.co/fPotu2HujF#門真国際映画祭#観劇三昧#映画祭

「これも出せるんじゃないか???」

と思い、運営事務局に問い合わせしました。

ここから先は

¥ 200

出会ってくれて、記事を読んでくれて、ありがとうございます。演劇をやっています、創るのも、立つのもです。良い作品を届けれるよう、日々やって参ります!