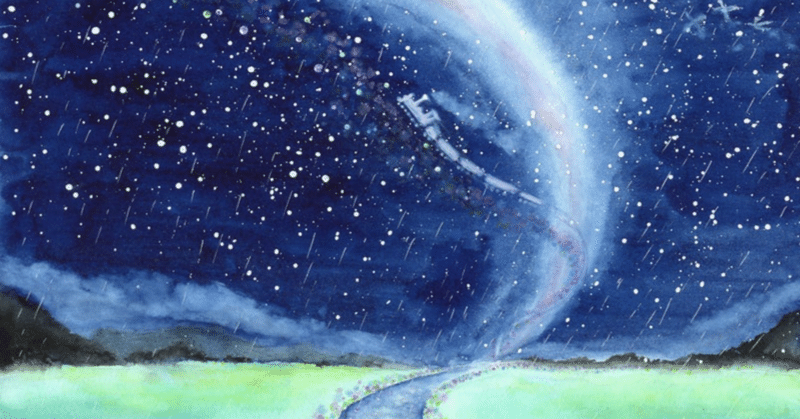

宮沢賢治「銀河鉄道の夜」考 イジメと贖罪と因果応報

とても有名な本ですが、題名は知っていても、内容を良く考えたことはありませんでした。

ただ、「幻想的な美しい話」だと思っていました。

縁あってこの本を朗読させていただいた際に、

とても大きな疑念が湧き上がりました。

そしてそれは、米津玄師さん「カンパネルラ」の歌を聞いてから確信に変わりました。

米津玄師さんの「カンパネルラ」はこちらです。

是非いちど聞いてみてください。

「銀河鉄道の夜」は未完であり、宮沢賢治が

本当のラストをどうしようかということを考えるのは推測しかできなく、想像することしかできません。

でも本当はもっと短編であった本作品を、急に長くしたのは、賢治自身も自分の命の短さを知り、最後に残したいメッセージを入れたかったのではないかと思うようになりました。

本作品の主人公は言うまでもなく、

「ジョバンニ」と「カンパネルラ」です。

米津玄師は第3の主人公に焦点をあてています。

それは「ザネリ」です。

ザネリはジョバンニを苛めていた主犯格と言うべき人物です。

ザネリが扇動し、クラスの子達(カンパネルラも含めて)ほぼ全員でジョバンニをからかい、無視をして苛めています。

そしてジョバンニが唯一「友達」だと思っていたカンパネルラですら、ザネリ達と一緒にいるのです。

ただ、ザネリのように表立って苛めるわけではありませんが、ザネリ達のやることを止めようともせず、悪いこととわかりながらザネリ達と一緒にジョバンニを無視します。

ジョバンニの父親は漁師で、長い間仕事に出ていて病気の母親のために、ジョバンニは早朝に新聞配達をして学校帰りに活版所で働いています。

ジョバンニの父親に関しましては、1911年に決まった「オットセイ捕獲禁止法(ラッコを含む)」があり、それらの毛皮の販売製造を禁じられました。

その法律が決まる前に、ジョバンニの父親は、ジョバンニに「今度はラッコの上着を持ってくる」と約束したきり帰ってきていませんでした。

だからザネリの「ラッコの上着がくるよー」という、からかいの言葉が入るのです。

つまり、「お前の父親は犯罪者なのではないか」と言う含みのある言葉なのです。

貧しいジョバンニと反対に、ザネリは銀河のお祭りの日にも、

新品の洋服を着ることができる裕福な家の子どもです。

カンパネルラもまた、父親は大学の先生であり、安定した生活を送れる子どもです。

カンパネルラの家にあるアルコールランプで走る機関車のおもちゃがそれを良く現しています。

ここには、貧富の差が歴然とあるのです。

それなのに、ジョバンニは母親に、カンパネルラとはあたかも上手くいっているような感じで話します。

これは苛められている子どもが、なかなか親に言えないでいる構造と一致しています。

ジョバンニが銀河のお祭りのときに、一人ぼっちでお母さんの牛乳を取りに行ったときにも、

ザネリ達にからかわれて泣きたいのを我慢したりします。

ところで、宮沢賢治の作品を読むと「神様」という言葉が多用されているので、キリスト教信者かと思いますが、賢治は仏教徒です。

本題からそれますが、宮沢賢治は貧困ではありませんでした。

両親が高利貸しをしており、賢治の実の妹さんも都内の大学へ進めるほどの豊かな生活を送っていました。

賢治はそんな両親を恥じているようで、それとは真逆の作品を書いたりしています。

本作品の「銀河鉄道の夜」には、タイタニック号座礁と思しき場面描写が描かれています。

当時、新聞を取ったりラジオを聞けるのは、

豊かな生活を送れる人だけではなかったかと思われます。

第3の主人公である「ザネリ」はラストで、

作為はなかったにせよ、川で溺れ、それをカンパネルラが助けに入り、結果カンパネルラは

水死するという結末になっています。

想像するとわかると思いますが、

「銀河鉄道の夜」の舞台は、「牛舎」があり、

天の川が綺麗に見える、いわゆる「田舎」だと思います。

そういう場所で、水難事故を起こしたとなれば、ザネリは一生その土地で語り継がれてしまうのです。

ザネリがジョバンニにしたイジメの代償は、

そういった因果応報という形にしたのではないかと思いました。

そして、カンパネルラは「友達がイジメられているのを見て見ぬフリをした」ということを自覚していたのでしょう。

だからこそ、最後にジョバンニと語らう時間を設けて贖罪としたのではないか?と思うのです。

ただ、カンパネルラはジョバンニを苛めましたが、川で溺れたザネリを助けたという理由で、いわゆる「天国」へいけるというストーリーなのではないかと思いました。

昔のように、綺麗な心がなくなってしまったなか、ただの美しい話としては読めなくなってしまったのは、わたしが年齢を重ねたからだと思うのは考え過ぎなのでしょうか?