【活動記録】2024年 4-5月期

北大言語学サークルです!

サークルの活動も三年目となりましたが、今年も、幅広いテーマを扱って充実した活動を行うことができているように思います。

そこで、試験的に、日々の活動の内容を記録してみることにしました!

私たちのサークルの活動を知っていただくほか、既に会員の方も、参加できなかった回の内容を覗いてみるなど、幅広い目的で利用していただければ嬉しく思います。

4-5月は新歓や北大祭の話し合いも行っていましたが、テーマを設定した活動としては、以下の5つの内容を扱うことができました。

4/30(火)「ケチュア語」

サークル会員の一人が、南米を旅していた友人から現代ケチュア語の教科書を貰ったようで、音韻論や形態論を中心に覗いてみました。

スペイン語で書かれたテキストで難しかったですが、最終的に、例文の構造を理解できるようになるという目標は達成することができました。ストイックな会員によって、スペイン語の音韻や形態を基礎から学ぼうとする時間も設けられていました。

また、いわゆる「アメリカ先住民言語」を扱うのは初めてだったため、そうした点でも有意義な活動にすることができたように思います。

5/7(火)「イテリメン語」

北大文学部では「北方言語文化論」という授業が開講されており、昨年度前期には、ニヴフ語、ホジェン語、イテリメン語、アリュートル語、ユカギール語という言語が扱われました。

サークル会員の多くが受講していたこともあり、以前から復習する回を設けたいという声がありましたが、この日の活動では、その中からイテリメン語について、音韻論や形態論を中心に学習しました。

授業で既習だった会員の復習になったほか、初めてイテリメン語に触れる会員も、日本語や英語には見られない特徴的な音韻や文法規則を学んで驚いているようでした。

5/14(火)「日本語教育文法」

会員が持っていた日本語教育文法の本を題材として、日本語について広く話し合うことができました。

音素や韻律といった基礎的な音韻論のほか、いわゆる「ら抜き言葉」関連の記述など、文法面の内容についても意見が交わされていました。

日本語研究の記述文法と、教育効果を考慮した上での教育文法との相違点を考えてみるのも楽しかったです。

5/21(火)「グライス語用論」

この日に公開された「グライス語用論 概説」の記事の内容を解説し、疑問が生じた際には随時その場で話し合うことを通して理解を深めました。

記事では触れられていなかった角度からの疑問も寄せられ、有意義な回にすることができたように思います。

数理モデル的な発想に基づいて新たな試案を検討してみたり、生成AIがグライスの理論における「会話的推意」を行うかどうかを試してみたりしたのも新鮮で印象的でした。

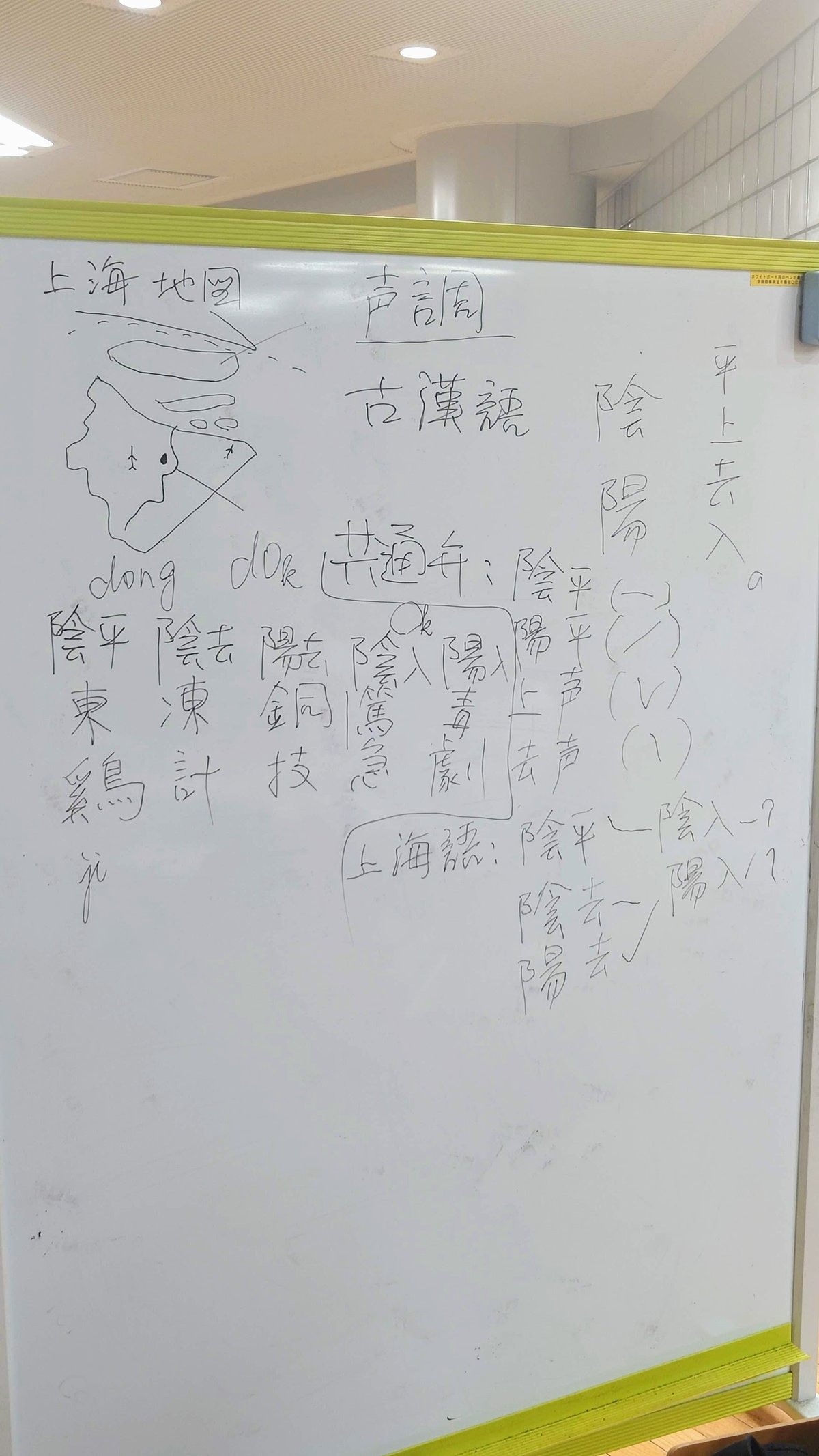

5/28(火)「上海語」

説明を担当した会員の母語でもある「上海語」のトピックから、音韻論や会話表現、方言区画などについて学習しました。

中国語普通話や台湾語の学習経験がある会員もおり、そうした既習言語との違いも新鮮に感じながら学習しているようでした。

話し合いの中では、しばしば日本語との対照も話題に上がり、内容の充実した回となったように思います。

お知らせ

最後までお読みいただきありがとうございました。来月以降も活動記録を発信していきたいと考えておりますので、是非またご覧ください!

この記事を通して興味を持っていただけた方は、サークル会員による他のnote記事や公式HPもご覧いただけると嬉しいです。

新規加入の希望も随時歓迎しておりますので、参加や体験の相談は、サークル公式Xまでお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?