フォント選びがデザインの質を浮き彫りにする

デザインはフォントに始まり、フォントに終わると言っても過言ではありません。

デザインには、エディトリアルデザインとグラフィックデザインがあります。エディトリアルとは文字通り、雑誌などで「編集」した内容を伝わりやすいようにデザインすることを指して言われます。一方、グラフィックデザインというのが、文字通り「グラフィック(ビジュアル)」だけでデザインを構成するデザインとして呼ばれます。雑誌のように記事が主体の場合、見出し、リード、本文、小見出し、キャプションなど、文章の役割が定まったものをレイアウトするので、エディトリアルデザインと呼ばれます。

エディトリアルデザインでもグラフィックデザインでも、フォントは大きな役割を果たします。一般的には、ゴシック体と明朝体が分かりやすい例として出てきます。ゴシックは文字を構成する線の太さが一定のもので、明朝は筆で書いたような文字で、文字を構成する線の太さに強弱のついた表情があります。

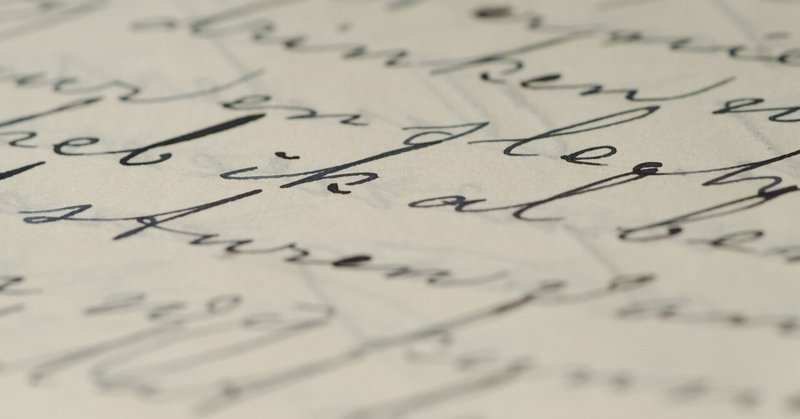

その他にも毛筆系や手書き(スクリプト)系など、様々な書体があります。欧文の場合にはゴシックに似た考えの書体はサンセリフ書体、明朝に似た書体はセリフ書体と言います。

フォントの歴史を遡ると、かつて銅板へ文字を掘ってつくっていた時の文字が由来のCooper Gothic(銅板ゴシック)や空港などのサインで世界的に読みやすい欧文書体(Frutigar)等、書体には色々な時代背景を背負って、役目を持って世の中に生み出されてきています。

また、車のヘッドライトのデザインのように、その時代その時代で、丸みがあるものが流行ったり、細長い切長のシャープなものが流行ったり、流行が造形化する要素もあります。

デザインをする時には、そのフォントが持つ背景や表情というものが、デザイン全体に大きく影響するのは、フォント自体にデザインされた「背景」が埋め込まれているからなのだと思います。

ここで、詳述は避けますが、フォントデザイナーの方は一文字一文字丁寧に文字をデザインされていて、長く使って飽きが来なくて、美しい活字、そのフォントらしさがどの文字でも一貫している文字をデザインしてくださっています。こうして、noteの記事が色々な方に気持ちよく読んでいただけるのは、フォントデザイナーのお陰です。

話は少しそれましたが、フォントにはとても意味や思いや時代背景、美しさなど色々なエッセンスが備わっています。それ故に、どんなフォントを使うかによって、どんな印象になるかが変わってきます。料理でコンソメを使うのかほんだしを使うのかといったくらいに、どのフォントを使うのかは、デザイン(料理)の方向性を大きく左右します。

フォントを読み解いて、適切なフォントを使用することは、とても重要でそのフォントのバランスが整った時に、絶妙な「味」、職人の「味」が出せるように思います。

デザインは、素材、造形、組み合わせ、質感など、様々なものの総合的な印象で構成されますが、そのデザインを構成しているフォントにも、形、時代背景、美しさ、表情(雰囲気)など、複合的な要素が含まれていて、どのフォントをどのくらいの大きさで使うかによって、デザインの質が決まってくると言っても過言ではありません。

ちなみに、序盤のエディトリアルデザインの中で見出しや本文によって、読みやすいフォントは異なります。見出しは目を引き、表情のある書体が好まれますし、本文はつながった時に読みやすいフォントがあります。縦書きが読みやすいものもあれば、横書きが読みやすいものもあります。また、キャプションなどの小さい文字はゴシック体系が文字を構成する要素の太さが一定で読みやすいかもしれません。

雑誌におけるフォントはとても地味な仕事をしていて、何も考えずに記事が頭に入ってくる誌面は良いエディトリアルデザインがされているのだと思います。この記事を読んでいただいたら、近くの雑誌のフォントを眺めていただくと、デザイナーの方が心を尽くした一面に出会えるかもしれません。

「フォント」はデザインを決めていく上で欠かすことの出来ない大切なエッセンスです。良いデザインから「何で、このフォントなんだろう?」と疑問を持つと、フォントの役割が浮き彫りになってくるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?