音源の発掘/再発を考えることは過去の歴史と向き合うことのみならず、同時代の音楽を未来にどう受け継ぐかを考えることでもある

毎年さまざまな音源の発掘/再発が行われている。けれど世の中ではどうやら好事家のためのマニアックなアイテムと思われている節があるようだ。そんなことを考えながらカンパニー社の『日めくりジャズ366 2024年版』を捲っていたら、「評論家やファンはジャズの本質をすべてレコードで評価しようとしている。アメリカを回りクラブギグのみで歴史本を書くのは不可能に近いがレコードだけで歴史を勝手に作るのはやめてもらいたい」というホレス・タプスコットの主張が目に留まった。もっともである。わたしたちはしばしばレコード=アルバム単位で音楽を考えてしまうことがある。世の中にはジャズの名盤ディスクガイドの類が数多あり、紹介されているアルバムを辿ることで歴史の流れを把握しようとしてしまう。もちろん、それによって浮かび上がる「歴史」もある。どの時代にどんなアルバムがリリースされたのかを追うことによって、ジャズの歴史的な変遷を仮初にも追体験することができる。あるいはディスクガイドの編纂者が見出した「系譜」を知ることによって、ジャズの歴史を新たな視点で眺めることができるようにもなるかもしれない。だが他方でやはり、タプスコットが疑問を投げかけたように、そこから抜け落ちる歴史もたくさん存在するのだ。たとえば一つ例を挙げて考えてみる。日本においてジャズ・ミュージシャンはいつからフリーフォームのアプローチを試みるようになったのか。アルバム単位で考える時、パッケージングされ公開された録音作品がその起点となる。だが実際にはそれより遥か以前からライヴの現場では試みられていたかもしれないのである。その場合、アルバム単位を軸に仮構された「歴史」は、実際の歴史とは少なくない乖離を示してしまうことだろう。こうした乖離を埋めるものの一つが証言だ。実際の歴史で何が行われていたのか知る上で、当事者や関係者の言葉は大変貴重な手掛かりになる。しかしそれでも完全というわけではない。証言もまた実際の歴史と必ずしも同一ではないからである。そのように考えると、日本のジャズの歴史を考える上で、レコード=記録されながらも日の目を見ることのなかった未発表音源というものが、単なる好事家のためのマニアックなアイテムに留まらない極めて重要な資料として存在価値を放ち始める。未発表音源はアルバム単位の「歴史」が取り零してきた数々の歴史を補完する。時には時代のパースペクティヴが大きくひっくり返ってしまうようなこともあるかもしれない。さらには証言の真実性を強化したり、反対に証言の記憶の中での変化や、聴覚以外の要素から音への印象が実際の鳴り響きとは別様に知覚されていたといったようなことを明らかにしたりすることもあるかもしれない。もちろん未発表音源も完全ではない。タプスコットに言わせれば、それもまたレコードによって作られる不完全な歴史の一つに過ぎないだろう。だがより精緻に音楽を考えるための手段となるには違いない。発掘音源のリリースとは、このように、歴史の見え方さえ変えてしまう大きな可能性を秘めた作業なのである。同様にアルバムの復刻や再発も大きな意味を持つ。配信やダウンロード販売をはじめインターネットを介して音楽を聴くことが当たり前になった現在、復刻や再発を「すでに聴くことができる音源の再フィジカル化」と捉える向きもあるかもしれないが、必ずしもそうではない。とりわけオリジナル盤が限られた枚数しかリリースされていないことも特段珍しくないインディペンデントな側面の強い日本のフリージャズのアルバムは、多くの場合、事実上、再発されるまで「聴けない音楽」でもあった。その結果、アルバムにまつわる伝説ばかりが肥大していく。音よりも言説が広まっていく。ごく一部の人間だけが聴くことのできる音楽は検証可能性が限られている。だから復刻や再発も単なる好事家のためのマニアックなアイテムに留まらず、やはり、時には音楽の歴史の見え方が大きく変わる可能性さえ秘めた重要な作業だと言えるように思う。

*

1960年代から70年代にかけて、アメリカの真似事ではない、オリジナルでユニークなジャズが日本では数多く誕生した。そのような日本のフリージャズは半世紀以上の時間をかけてさまざまに形を変えながら受け継がれ今日に至っている——その現在地の一つがhikaru yamada and mcjeであることだろう。この間、発掘音源のリリースやアルバムの復刻/再発によって日本のフリージャズの歴史それ自体の見え方もさまざまに変化してきた。たとえば1971年にスリー・ブラインド・マイスからリリースされ、その後も度々再発されてきた『銀巴里セッション』は、1963年の新世紀音楽研究所の演奏内容の一端を耳で確かめることを可能にした。1971年に3000枚限定でリリースされた山下洋輔トリオの『DANCING古事記』は、長らく幻のアルバムとして語り継がれてきたが、1995年にCDで再発され、2022年にはレコードとしても復刻されることで、当時のアジテーション含めて繰り返し聴くことができるようになった。竹田賢一がプロデュースした坂本龍一と土取利行のデュオ・アルバム『Disappointment-Hateruma』は500枚限定で1976年にリリースされた希少盤だったが、2005年にCDとして再発され、今では坂本の活動初期の即興演奏を収めたデビュー作としても聴かれるようになった。あるいは2001年に発掘音源としてリリースされた高柳昌行と阿部薫のデュオによる1970年録音の『集団投射』は、すでに再発されていた『解体的交感』に比してよりノイジーなセッションの魅力を示すことになった。もちろん、これらはごく一部に過ぎない。そして日本のフリージャズにおけるこうした発掘/再発の作業は今日もなお続いている。対象となるのはもはや60~70年代の音源だけではない。時代を経るにつれ、発掘/再発されるべき音源の範囲も広がっていく。インターネット普及前夜の80~90年代も、ネット上のアーカイヴが驚くほど早く消えつつあるゼロ年代も、記憶に新しいテン年代も、気づけばもはや「聴けない音楽」として歴史から取り零されてしまうかに見える音源が点在している。さらに言うならそれは過去の音源に限った話ではない。数十年後、わたしたちは2024年現在の音源をどうしたら耳にすることができるのか、悪戦苦闘している可能性も十分にある。その意味で音源の発掘/再発によってジャズ・アーカイヴをどのように後世へと受け継いでいくかを考えることは、何も過去の歴史に残された音源と向き合うことのみならず、今まさにリアルタイムで存在している音楽をどのように未来へと残していくかを考えることでもあるのだ。いずれ発掘されるべき音源、いずれ再発されるべき作品が、目の前で録音/制作されている——これほど幸福なことがあるだろうか?

◉イベント詳細

フリージャズ/アーカイヴ/ライヴ

——日本のフリージャズに関する講演とhikaru yamada and mcjeのライヴ

日時:2024年5月25日(土)

13:00〜14:30:日本のフリージャズに関する講演

15:00〜16:00:hikaru yamada and mcje#3 ライヴ

場所:武蔵野スイングホール

〒180-0022東京都武蔵野市境2丁目14番1号スイングビル北棟2階

(※JR中央線・武蔵境駅から徒歩2分)

料金:事前予約 通し券3000円(事前予約は通し券のみ)

事前予約サイトはこちら

当日券 講演1500円 ライブ2500円 通し券4000円

※中学生以下無料。子ども連れの方は1家庭1人分の料金で入場出来ます。

※個室の授乳/休憩室も用意するので必要な方は受付時にお声がけください。

※講演中はプロジェクター使用のため暗転しますが、ライブ中は舞台客席ともに電気をつけています。

※ホール内は飲食できません。ロビーは飲食可能です。

※全館禁煙です。

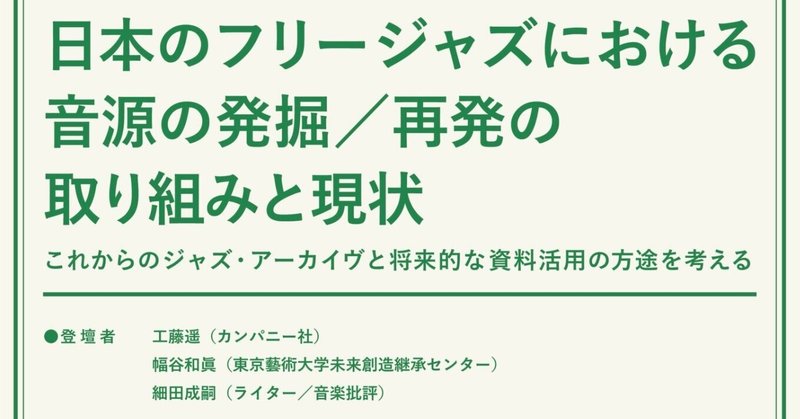

◉日本のフリージャズにおける音源の発掘/再発の取り組みと現状

——これからのジャズ・アーカイヴと将来的な資料活用の方途を考える

登壇者:

工藤遥(カンパニー社)

幅谷和眞(東京藝術大学未来創造継承センター)

細田成嗣(ライター/音楽批評)

1960年代頃より興隆し始め、すでに半世紀以上の歴史がある日本のフリージャズでは、これまで、数多くの音源が発掘/再発されてきました。一方で、さまざまな事情によって発掘/再発ができない音源も存在します。今回の講演では、MLA(博物館、図書館、文書館)や大学機関の全般的なアーカイヴ活用の状況と課題をはじめ、日本のフリージャズにおける音源の発掘/再発の具体的事例や、ラジオでのみ流れた音源、さらには詩人ケネス・ゴールドスミスによる前衛芸術アーカイヴの革新的なプロジェクト「UbuWeb(ウブウェブ)」を取り上げながら、これからのジャズ・アーカイヴと将来的な資料活用の方途を考えます。

◉hikaru yamada and mcje#3 ライヴ

hikaru yamada and mcje:

井谷享志(d)

阿部真武(b)

落合四郎(HOHNER Pianet T)

平井庸一(g)

山田光 本藤美咲 中川悦宏(sax)

大藏雅彦(cl, bcl)

北川梓(ob, vo, melodyon)

seaketa(electronics)

hikaru yamada and mcjeは2021年に始動した山田光によるアンサンブル・プロジェクト。当初の名義はhikaru yamada and metal casting jazz ensemble。ステージ上でメンバー全員がヘッドフォンを装着し、山田が制作したビートなどを各々が聴きながら即興演奏していく特殊ジャズ・アンサンブル。基本的に曲の譜面は存在せず、アレンジも決められていない。ヘッドフォンで聴くビートに各々が反応して即興演奏をする結果アンサンブルが生まれるため、演奏メンバーは誰一人として全体像をその場で聴くことはできず、合奏の歓びもない。演奏途中で崩壊する可能性もある。ただしフリージャズともフリーインプロともジャムセッションとも異なるデザインの「グチャグチャさ」を出すことができ、デュオから10人編成までさまざまな規模のアンサンブルにも対応できる。今回は10人編成で3度目となるライヴ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?