カンパニー社が示すマイナー音楽流の出版活動——音楽批評の現在地を探る特別対談・完全版

カンパニー社という音楽系出版社をご存知だろうか。2019年に1冊目の書籍としてジョン・コルベット著『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』を世に送り出すと、リスナーのための即興音楽の入門書という国内では類例のない内容が一部界隈で大きな話題を呼んだ。翌2020年にはアメリカの奇才芸術家ハリー・スミスのインタビュー集であるラニ・シン編『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』を刊行。20世紀半ばのフォークリバイバルに多大な影響をもたらしながらも、多岐にわたる活動からこれまでほとんど謎に包まれてきたハリー・スミスの全貌へと迫る一冊に仕上がっており、音楽ファンを超えてさまざまな読者層から注目を集めることとなった。他にも、パン職人から即興演奏家まで多様な制作者たちのインタビューを集めた津田貴司編著『風の人、木立の人』、あるいは各国のフリー・ジャズのディスクガイドの体裁をとった自由爵士音盤取調掛編纂『日本フリージャズ・レコード図説』、岡島豊樹編纂『ソ連メロディヤ・ジャズ盤の宇宙』、同『東欧ジャズ・レコード旅のしおり』など、知る人ぞ知る話題作を次々に刊行している気鋭の出版社、それがカンパニー社なのである。

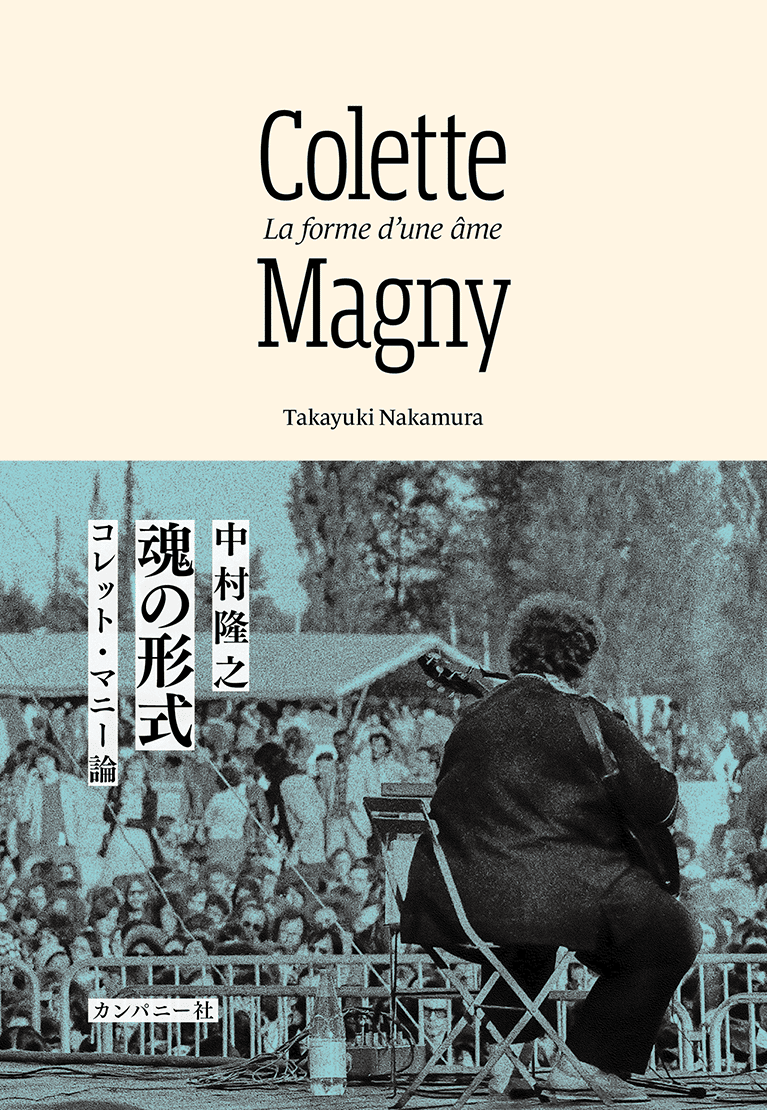

筆者は縁あってカンパニー社5冊目の書籍で編者として関わらせていただき、それは2021年1月に『AA 五十年後のアルバート・アイラー』として刊行された。またカンパニー社は出版社のほかに音楽レーベルも運営しており、これまで大里俊晴『間章に捧げる即興演奏』とhikaru yamada hayato kurosawa duo『we oscillate!』の2枚のアルバムをリリース。このうち筆者は後者にライナーノーツを寄稿している。書籍もアルバムも一貫しているのは、通常の出版社や音楽レーベルが等閑視しているようなマイナーな対象を取り上げ、とりわけフリー・ミュージックと呼ばれる、慣例から自由な即興音楽を専門的に扱っているという点だ。そしてそうでありながら自費出版や同人誌ではなく、あくまでも独立系出版社として運営を継続しているのである。カンパニー社はなぜ魅力的な本を刊行し続けることができるのか。また出版社としてどのような狙いがあるのか。その来歴からコンセプト、さらにSNS時代の音楽をめぐる言説と音楽批評の方法論的可能性に至るまで、近刊として中村隆之著『魂の形式 コレット・マニー論』、津田貴司編著『フィールド・レコーディングの現場から』、齊藤聡著『齋藤徹の芸術 コントラバスが描く運動体』そして岡島豊樹編纂『地中海ジャズの歴史と音盤浴案内』を立て続けに出版したカンパニー社代表・工藤遥氏と筆者による約4万字に及ぶ対談をここにお届けする*。(取材・文=細田成嗣)

*本稿はカルチャーサイト「リアルサウンド ブック」で2022年2月に掲載された記事「気鋭のマイナー音楽系出版社・カンパニー社とは? 音楽批評の現在地を探る特別対談・前編」および「SNSで「ネタ化」を繰り返す記憶喪失社会で「マジレス」する 音楽批評の現在地を探る特別対談・後編」の元になった対談を未公開部分を含めて再構成し完全版として公開するものである。

取次を通さないというマイナー音楽流の戦略

細田成嗣(以下、細田) そもそも「カンパニー社」というワードを今初めて目にした人も少なくないはずです。まずは会社の概要について簡単に説明していただけますか。

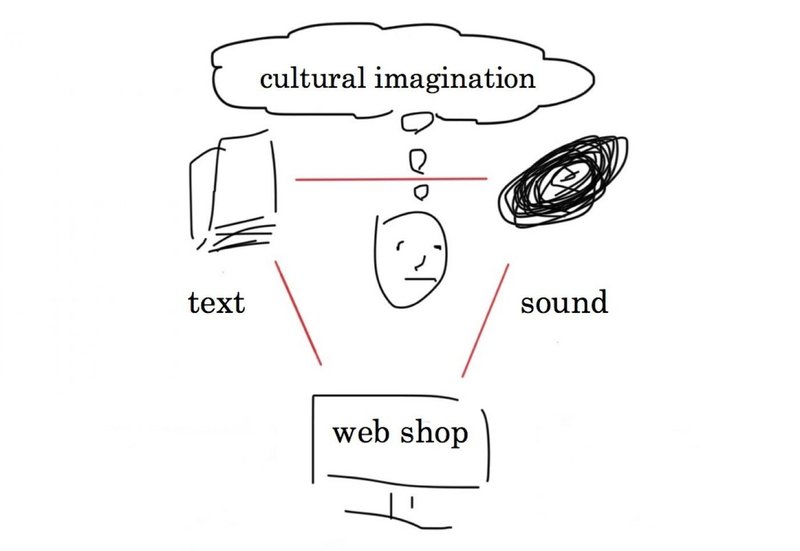

工藤遥(以下、工藤) カンパニー社は2017年に設立した会社で、事業内容としては書籍の出版、音楽レーベル、オンラインショップの三つを手がけています。最初から三本柱でスタートしたわけではなくて、まずはオンラインショップを開設して、2018年に音楽レーベルとして最初のCD(大里俊晴『間章に捧げる即興演奏』)をリリース、書籍の出版は実は最後で2019年に1冊目(ジョン・コルベット著『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』)を刊行しました。今は書籍の出版がメインになりつつあって、音楽レーベルとしては停滞気味ですね。

細田 これまで出したCDが2枚で、書籍は10冊。特に書籍は毎回出版されるたびに一部界隈でものすごく大きな反響を呼んでいて、気鋭の音楽系出版社として認知されつつあるように思います。工藤さんはどういったきっかけでカンパニー社を設立したんですか?

工藤 もともとは国立大学の図書館に就職したいと思っていたんですよ。その受験資格が30歳までなんですが、僕は1986年生まれで、ちょうど30歳になる2016年に受けたところ、見事に落ちてしまった。なぜかすっかり採用される気でいたんですけど最終役員面接で「こいつはヤバイ」というのが露呈してしまって(笑)……まあ落ちたら落ちたで何かやろうとは思っていて。その頃、月曜社という出版社の人と関わりがあって、その軽やかな仕事ぶりに一種の憧れの念を抱いていたわけですが、いっそのこと自分でも出版社をやってみたいと思うようになった。それで立ち上げたんです。

細田 なるほど。けれどカンパニー社は出版事業だけではなくて、音楽レーベルとオンラインショップも運営していますよね。なぜ三本柱にしたのでしょうか?

工藤 オンラインショップはレコードを売るという目的も当然あるんですけど、それだけではなくて、出版社を始めた時に書籍を自分で販売するためのチャンネルを持っておきたいなという狙いもあったんです。どこの馬の骨かわからない人間が出版社を始めたところで、どの書店からも相手にされない可能性があるじゃないですか。取次を通さないということは決めていたので、たとえ全ての書店から無視されてしまったとしても販売経路はあらかじめ確保しておこうと。

細田 取次を通したら全国の書店に置けますけど、なぜ取次を通さないと決めていたんですか。

工藤 石橋毅史さんの『まっ直ぐに本を売る』を読んでから、いわゆる「トランスビュー方式」と呼ばれるような直取引での流通に興味がありました。出版する書籍がニッチなものになるので、全国の書店に隈なく並ぶ必要がないと最初から思っていたんですよ。置いたところで買う人は限られているので結局売れ残って返本されてきてしまう。何千、何万部も刷るわけではないので、自分で梱包から発送までやりくりできないこともない。だったらカンパニー社が出す書籍に本当に興味を持っていただける書店と直接やり取りをして置かせていただいた方がよいかなと。

工藤 それに自前のオンラインショップやAmazonのマーケットプレイスでも販売しているので、インターネット環境さえあれば近くに書店がなくても全国各地に届けることができますからね。ちなみに現在、日本全国に書店は10000店舗ぐらいあるそうですが、カンパニー社の本を置いているのはそのうちの30店舗ぐらい、つまり99.7%の書店では買えません。弊社ウェブサイトに取扱店を記載していますが、数は少ないかもしれないけど本当に素晴らしい書店一覧になっていて、これは大きな誇りでもあるんです。わざわざ直接発注の連絡をくれて取り扱っていただいている書店には感謝しかないし、もはやカンパニー社の一部だと勝手に思っていて(笑)、こういう書店との繋がりも通常の出版流通のルートに乗せていたら見えてこないものですよね。非常に限られた店にしか置いていないということも含めて「カンパニー社の本」なんですよ。

細田 2019年にカンパニー社の第1冊として翻訳書を刊行した時は、正直に言えば自費出版とあまり変わらない印象がありました。もちろん、書籍の内容はとても良いんですよ。フリー・インプロヴィゼーションという、自由な即興演奏だけで構成される、一般的には取っつき難いとされている音楽について、とても平易な言葉で聴きどころを紹介している。しかもポケットサイズだから手軽にすぐ読める。それでいてコアなミュージシャンが多数登場しますし、ディープなリスナーにとっては自分の聴き方をあらためて見つめ直す機会にもなる。けれど、翌2020年にラニ・シン編『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』が出たことで、出版社としてのカンパニー社が一気に注目を集めるようになったと感じていて。

工藤 1冊目の『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』は自分で翻訳までやっちゃってますからね。外から見たら確かに単発の自費出版で終わりそうな気配があったかもしれません。でも2冊目の『ハリー・スミスは語る』を刊行して、しかもとんでもない奇書(!)ということでカンパニー社が少し知られるようになった、というのは自分でも感じました。ありがたいことにDOMMUNEでもハリー・スミスの特集を組んでいただけて。それにハリー・スミスの本はもともと一番最初に出したいと思っていた書籍でもあるんです。会社を設立して真っ先に着手したのがハリー・スミス本。翻訳家の湯田賢司さんがハリー・スミス・アーカイヴスのラニ・シンさんと友達であることは知っていましたので、すぐに繋いでもらって翻訳権の交渉をしました。

細田 ジョン・コルベットの本とハリー・スミスの本は、裏表紙に著名人による推薦コメントが載っていました。けれど3冊目以降は掲載されることがなくなった。にもかかわらず書籍は売れている。それはハリー・スミスの本を経て、カンパニー社が知る人ぞ知る気鋭の出版社としてコアな音楽ファンの間で認知されるようになったということでもあると思うんです。

工藤 だとしたらありがたい限りです。

細田 出版されている書籍も、マイナー音楽、または広義のフリー・ミュージックという点で一貫しています。それはリリースしているCDやオンラインショップで扱っているレコードとも共通した特徴だと言えそうです。しかし「カンパニー社」と聞いて変な社名だと思った人も多かったんじゃないでしょうか。なぜこの社名にしたんですか?

工藤 さっきもチラッと話に出た月曜社の神林豊さんと呑んでいるときに「会社を作ろうと思っているんです」と打ち明けたら、社名をどうしようかという話になったんですね。その時に神林さんが「カンパニー社」というワードをぽろっとこぼしたんです。99%冗談のつもりだったと思いますが、その後いろいろ考えた結果、それ以上の社名が思いつかなかった。僕の性格的にあまりかっこいい名前にしたくないというのもあって、ちょっと変なものにしようと思っていたので、それでカンパニー社に決めたんです。後日、神林さんに「社名はカンパニー社にしました」と言ったら、「何それ?」とか言われて、酔っ払ってたから全然覚えてなかったみたいですけど(笑)。カンパニーというのは、フリー・インプロヴィゼーションに親しんでいる人にはわかると思うんですけど、デレク・ベイリーというイギリスのギタリストがいるんですね。フリー・インプロヴィゼーションというジャンルそのものを開拓した先駆者で、即興演奏家としてはもちろん、20世紀のポピュラー音楽史における最重要人物の一人と言ってもいいミュージシャンです。彼が1970年代半ばに組織し始めた演奏集団があって、それが「カンパニー」という名称で。カンパニー社の社名はそこから取っています。

細田 デレク・ベイリーは1960年代後半に「ミュージック・インプロヴィゼーション・カンパニー(MIC)」という即興演奏が主体のエレクトロアコースティックなグループも結成していて、紛らわしいんですが、MICとカンパニーは別なんですよね。カンパニーは特定のメンバーからなるグループではなく、参加者は流動的で、さまざまなバックグラウンドを持つミュージシャンたちが即興演奏でセッションするための場というか、コラボレーション・プロジェクトと言ったらいいでしょうか。ベイリーが最初にカンパニーという呼称を使用し始めたのは1976年で、翌77年から1994年にかけてほぼ毎年「カンパニー・ウィーク」というフェスティバルのようなイベントも開催した。年に1回、1週間の間、毎日いろいろな組み合わせでセッションを行うというコンサートです。

工藤 ベイリー自身は「フェスティバルではない」と言っているんですよね。

細田 そう。ベイリー曰く「フェスティバルは流行りもののパレード」であって、対してカンパニー・ウィークは「建設現場」「集合して、その場に以前にはなかった何かを作る」ことがコンセプトの核にあるそうです。いずれにしても20年近くもの間カンパニー・ウィークを開催して、母国イギリスの即興演奏家にとどまらず、有名どころではジョン・ゾーンやジム・オルークらも参加。日本からは吉沢元治さんや近藤等則さん、巻上公一さんも出演していて、単に面白い即興音楽を生み出したというだけではなく、国も世代も超えたアンダーグラウンドなネットワークを構築したという点でも画期的だったと言えるでしょう。ただし今振り返るならば、出演するミュージシャンのジェンダー・バランスの問題や、国境を越えると言ってもあくまでも欧米が中心であったこと——アジア諸国の多くは実験的な音楽が一般化するのは1990年代以降であるとはいえ——等々、時代の制約に縛られていたところもあったとは言えますが。

工藤 ベイリー自身がカンパニーという名称は劇団が由来になっていると書いていましたけど、演劇界だとカンパニーという言葉はよく使いますよね。ちなみにカンパニー(company)という言葉はラテン語の「com(共に)」と「panis(パンを食べる)」に仲間を意味する「-y」がついたもので、「一緒にパンを食べる仲間」というのが語源になっているらしいです。そういう意味でもとてもいい言葉だなあと。

細田 カンパニー社の話に戻ると、設立当初からハリー・スミスの本は出そうと考えていたと。他に出版を考えていた書籍はありますか?

工藤 一冊はコレット・マニーの本。2021年末に中村隆之著『魂の形式 コレット・マニー論』としてようやく形になりました。それともう一冊、ロシアのピアニスト、作曲家、思想家、俳優、宇宙研究家、サボテン研究家、スズメ語研究家のセルゲイ・クリョーヒンの本は刊行したいと前々から考えていて、すでに準備しているんですが、おそらく今年の早い段階で出せるのではないかと思っています。他にも最初の段階で構想していた本がたくさんあるんですけど、生来の怠惰が災いしてまだ本格的に着手していないもの多数、という感じです。

「一番興味があるのはレコードとアーカイヴ」

細田 カンパニー社の設立経緯はわかりました。ところで工藤さんはなぜ、フリー・ジャズやフリー・インプロヴィゼーションを聴き始めるようになったのでしょうか?

工藤 僕はもともと中高生の頃はヒップホップばかり聴いていて、ジャズ好きが高じてフリー・ジャズにいったというタイプではないんですね。で、ヒップホップを好きで聴いていたら、サンプリング・ネタとしてジャズを使っていることがあって、ネタをどんどん掘っていく過程でジャズに興味を持ち、フリー・ジャズも聴くようになりました。それと並行して、ヒップホップが好きだったのでDJやターンテーブル奏者の音楽もよく聴いていたんです。その関連でターンテーブル奏者のクリスチャン・マークレーを知って、彼はフリー・ジャズやフリー・インプロヴィゼーションのシーンと関わりを持っていたので、そこから辿っていろいろと漁るようになりました。

細田 元ネタにしても、ターンテーブル関連にしても、フリー・ジャズは基本的にはヒップホップのようなノリの良いリズムがないじゃないですか。抵抗感はなかったですか?

工藤 全くなかったです。というのも、ヒップホップの他にノイズも好きだったんですよ。高校の頃の同級生がノイズ・フリークで、それで教えてもらって聴いたり、あとは音楽雑誌の『FADER』を読んでいたので、そこに掲載されている電子音響ノイズ系のアルバムを聴いたり。なのでフリー・ジャズには全く抵抗がなくて、むしろ楽器の音が聴こえるので音楽っぽくていいな~って思っていました(笑)。

細田 なるほど、カンパニー社の原点の一つに『FADER』があると。

工藤 ただ、正直に告白すると大学に進学するまでマトモに本を読んだことはなかったんです。けれど高校卒業後、僕は首都大学東京(現・東京都立大学)に進学したんですが、入学式の翌日に新入生に向けたオリエンテーションがあったんですね。そこで高山宏先生という、当時都立大で教授を務めていた英米文学の有名な先生の講演を聞いて。それが僕にとってはものすごい衝撃だったんです。本当に雷に打たれたような体験で、「こんなに面白い世界があるのか!」と感銘を受けた。今でも覚えているのは、例えば、ある時期の小説に、ものすごく細かい描写が増えたことがあったんですね。その理由はテキストだけをいくら精緻に読み込んでもわからない。けれど同時代に顕微鏡のような光学機器が発達したという時代背景を踏まえると、細部を細かく描写する欲望がどのように駆動したのかが見えてくる。高山先生はそういうふうに、関係を発見し、テキストをそれ以外のものと繋いでいく、というような話をされたんです。それまで僕はレコードをただじっくりと聴くために集めていたんですけど、高山先生の話を聞いてからそれらレコードの意味や価値の捉え方も変わりましたし、音楽を考える上での批評的な方法論としてもすごく面白いなと思った。それがきっかけで、そこからとにかく本を読まなきゃいけないと思うようになって、意識的に文献を漁るようになりました。講演を聞いた後にすぐに買ったのは高山先生の講義が収録されている『表象の芸術工学』という本で、表象文化論についてとてもわかりやすい形式で説明されているのでオススメです。

細田 「関係を発見する」というのは音楽に置き換えてもいろいろと考えることができますよね。それこそフリー・インプロヴィゼーションの話で言えば、なぜ20世紀半ばになってから即興演奏それ自体を主題とするような試みが増えたのかと言えば、その一つの背景には録音物の蓄積という歴史がある。録音された演奏は譜面とは違って一回的な即興演奏を丸ごと音として反復再生することが可能なので、フレーズの使い方から展開の仕方、あるいは細かなアーティキュレーションのつけ方まで、譜面に記された記号では掬い切れない音の領域を口承の伝統とは異なる方法論で意識的に受け継いでいくことができるようになったと。もしくは、もっと卑近なポップスの例で言えば、音楽フェスの乱立によって盛り上がることのできる踊れる曲が増えたり、サブスクの普及によって曲単位で聴かれるようになった結果スキップされないようイントロの時間がどんどん短くなったり、いずれにしてもそうした聴取環境の変化が音楽制作に影響をもたらすことは往々にしてあります。それらはいくら音だけをじっくり聴いても見えてこない関係で。大学の話に戻ると、工藤さんは東京藝術大学にも通われていますよね。

工藤 はい。藝大の大学院に行きました。修士論文はハリー・スミスについてで、彼の初期の活動についてまとめたんですが、やっぱりハリー・スミスは音楽、映像、美術、人類学、そして魔術と、活動領域が本当に多岐にわたるじゃないですか。なので研究する中でいろいろな領域について調べる必要が出てきて、それで関心が広がったということはありました。

細田 その頃から、当時吉祥寺にあったフリー・ミュージック専門のジャズ喫茶兼イベント・スペース、サウンド・カフェ・ズミ(2007~2016年)でリスニング・トーク・イベントもやられていますよね。ESPディスク、ジャズの十月革命、ARFIとNato等々、今のカンパニー社の出版物にもつながるようなテーマを扱っていて。イベントをやり始めたきっかけは何だったのでしょうか?

工藤 2008年ぐらいからカフェ・ズミによく通っていたので、店主の泉秀樹さんに「イベントをやろう」と誘われて、それで音楽学者の渡邊未帆さんも交えてやるようになりました。ただ、渡邊さんと知り合ったのはそれよりも前なんですよ。都立大時代に、『ジャズ批評』の元編集長でカンパニー社から出した『ソ連メロディヤ・ジャズ盤の宇宙』と『東欧ジャズ・レコード旅のしおり』の編纂者でもある岡島豊樹さんが、たまたま非常勤で「ジャズ文化論」という半期の講義を受け持っていたんですね。その講義を受けていたら、「現代ジャズ文化研究という研究会があるんだけど、来てみない?」と誘われて。岡島さんと親交のある鈴木正美さんという、新潟大学の教授でソ連~ロシアのジャズに詳しい方がやっていた研究会で、それに行ってみたんです。そしたらそこに渡邊さんもいた。大里俊晴さんも一度コレット・マニーについて発表をしてましたね。他にも副島輝人さんがいたり、イタリアの打楽器奏者のアンドレア・センタッツォさんと横井一江さんが一緒に来ていたりして。それでいろいろな人と知り合って、当時の渡邊さんは藝大で助手をやっていたので、ちょっと変わった学科があるようだから行ってみようということで僕も藝大に進学することになった。毛利嘉孝先生のゼミなら何をやっても許されるだろうと(笑)。実は月曜社の神林さんとも渡邊さんを通じて知り合ったんです。

細田 そうだったんですね。じゃあ岡島さんが都立大で「ジャズ文化論」の講義を担当していなかったら……。

工藤 今も一人で孤独にレコードを蒐集し続けていたと思います(笑)。

細田 しかし現実には奇妙な縁から藝大の大学院へと進学し、修士論文でハリー・スミスについて書き、そしてカンパニー社からハリー・スミスの本を出すことになった。

工藤 出来の良い学生では全然なかったですが、大学院生の時期は自分にとってすごく大きかったです。とにかくひたすらインプット。ポール・ギルロイの『ブラック・アトランティック』をはじめ、いわゆるカルチュラル・スタディーズの文献を読んだり、文化と政治、芸術と社会について考えるようになった。周りにおもしろい研究をしている人もたくさんいたのでとても刺激になりました。もちろんハリー・スミスを研究したことはやっぱり僕の活動の軸になっていると思います。彼はレコード蒐集家でもあったし、一方で映像や美術、さらに文化人類学や哲学にまで手をつけていて、彼が遺したものをいかに広げていくかということが、僕にとって一つの指針になっているんです。

細田 工藤さんの興味関心の根元にハリー・スミスがいると。

工藤 それはもう間違いない。ただ、一番興味があるのはやっぱりレコードとアーカイヴですね。特にアーカイヴをどう考えるかに興味があって、図書館で働きたかったということもそれと関係すると思っています。今やインターネットが普及していろいろな情報が溢れていて、誰も知らないようなものはだいぶ減ってきた。それだけに、そうした大量の情報をいかに整理してどういう文脈に落とし込みながらどういう形で提示するのかが重要だと思っていて。

細田 カンパニー社が出版している書籍のラインナップもアーカイヴという点では一貫しているように思います。『日本フリージャズ・レコード図説』や『ソ連メロディヤ・ジャズ盤の宇宙』、『東欧ジャズ・レコード旅のしおり』はそれこそレコードのカタログをある文脈とともに提示した本ですし、ハリー・スミスやアルバート・アイラー、コレット・マニーの本も、20世紀に活躍した人々の足跡を現代と紐づけながらアーカイヴしているとも言える。津田貴司さんの『風の人、木立の人』も同時代のさまざまな制作者の言葉を記録していて、『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』も入門書とはいえミュージシャンやアルバムのリストがついていますからね。そしてどれも、これまでほとんど語られてこなかったようなマイナーなものにスポットを当てようとしているという点でも共通している。加えて翻訳書に顕著ですが、海外の言説を日本に輸入するという役割を果たしている側面もあると言えそうです。

工藤 どうしても他の出版社がやらないことをやるという方向性にはなりますからね。

スケール主義に抗する「1000人のファン」理論

細田 アーカイヴに絡めて言うと、音楽書と一口に言っても、今この瞬間に大量に売る必要があるタイプの書籍と、今は売れなくても出版することそれ自体に価値があるタイプの書籍って、役割が違うじゃないですか。前者は商品として企業が利益を得るために売り捌かなければならない場合と、同時代と強く結びついているために今読まれなければ価値がなくなってしまう場合がある。対して後者は研究書や評伝などがそうであるように、たとえ今すぐに大量に売れなくとも書籍として記録に残すという意味では一種のアーカイヴとして機能する。そう考えるとカンパニー社の書籍はアーカイヴでありながら同時代とも紐づいている側面があって、そこのバランスが非常に上手く取れていると思うんです。読者に届けることと記録に残すことの両方に意識が向いているというか。

工藤 やっぱりいくらアーカイヴと言っても、出版して誰も買ってくれないということは流石に避けたい(笑)。それが同人誌ではなくあくまでも会社として出版事業を始めた理由と言えるかもしれないですね。ただ、とはいえ読者を無限に増やしていこうとはこれっぽっちも思っていないんですよ。ケヴィン・ケリーという『WIRED』誌の最初の編集長を務めた人物がいるんですが、彼が書いた「1000人の忠実なファン」という有名なテキストがあるんですね。そこで彼は「クリエイターとして成功するために100万人のファンは必要ない。1000人程度の忠実なファンがいるだけでいい」と主張していて、これは出版社に置き換えて考えることもできるだろうと。1000人のコアな読者がいれば持続的に活動できるはずなんです。日本の人口でいえば約10万人に1人、そう考えると不可能な数字ではない(笑)。そして自分が関心のあることを発信していけば、多く見積もって1000人程度の同志たちに届けることはできるのではないかという目算があったんですね。場合によっては500人でもやり方次第ではできると思うんですよ。

細田 今は出版業界もウェブメディアもスケール主義ですからね。とにかく増刷することが善であり、PV数を稼ぐことが成功であり、有料会員は増えれば増えるほど素晴らしい。資本主義社会に毒された拝金主義者たちは100万どころでは足りないとさえ思っているのかもしれない。もちろんスケールすることそれ自体が悪いわけじゃないですよ。けれど粛々と意義のある出版活動をサステナブルに続けていくことを考えるのであれば、無闇矢鱈に規模を拡大していくことに未来はない。そもそもマイナーなフリー・ミュージックの書籍が100万部も売れることは想像し難いわけですが(笑)、ハナから100万部売る必要はないのであって、スケールするのではなく1000人とどう向き合うかということを考えるのが重要ですよね。それはミュージシャンもそうで、下北沢のライヴハウスから出発して徐々に大きなハコにステップアップし、ゆくゆくは武道館で単独公演を開催する……ということを夢見るバンドマンがいるのは全く構わないんですが、そうした図式には原理的に当て嵌まらないタイプの音楽もある。人々を動員し得ない音楽というか。

工藤 カンパニー社の理念としては、いわゆる出版社というよりは一部のミュージシャンやアーティストの活動をロールモデルとしているところが少なからずありますね。デイヴィッド・グラブスが『レコードは風景をだいなしにする』という本の中で自主制作されたレコードに惹きつけられる理由を書いていますが、つまりアーティスト自身がレーベルを設立し、プレス・リリースを書き、アートワークを手がけ、ジャケットの貼り付けをし、宛名を書き、切手を貼り、おそらく郵便局の窓口に並んだであろうこと、そして自分の郵便受けにレコードが届く、こうしたプロセスを含めた一種の芸術プロジェクトであるというレコードが持つ多分野的性格です。本作りに関して僕も全く同じようなことを感じていて、要するに本を作って「あとはよろしく」といった感じに取次や書店に丸投げするようなことは極力したくないんですよ。これは分業を突き詰めたスケール主義とは対極にあるもので、今の時代をどうサバイブするかという「経営戦略」ですらないのかもしれない。でもそれこそフリー・インプロヴィゼーションに取り組むミュージシャンは武道館に出ることを最終目標としてステップアップしようとは全く考えていないんじゃないですか。大規模なステージに出る必要なく続けていけるのであれば、それが一番いいですから。

細田 まあでも1万人の観客を武道館に集めて微弱音の即物的ノイズが鳴っているライヴって、ちょっと現場に行ってみたい気はしますが……。

工藤 野外フェスだったらあり得るかもしれないですね。メールス・ジャズ祭は数千人規模の動員があるようですから。それはともかく(笑)、カンパニー社は大きな資本と関係のない領域でやらざるを得ないし、今後もやっていくことになると思います。自分で書籍を販売するためのチャンネルを持っておくというのもそういうことで。

細田 より多くの読者を対象にするということは、より多くの読者が関心を持つような最大公約数的なトピックしか取り上げられなくなっていくわけですよ。マイナーなものはどんどん切り捨てられていく。とはいえ「マイナーだから売れなくてもいい」と開き直るべきだというわけでは全くなくて、クオリティを維持しながら持続することが可能な規模感をあらかじめ考慮に入れておくということですよね。

工藤 最近は本を読むのもコスパを考える人が増えているじゃないですか。まずはそこから距離を取りたい。カンパニー社の書籍を買ってくださっている人も、別にコスパが良くて自分の利益になるというだけの理由で買っているわけではないと思うんです。そうではなくて、本を購入し、そして読むことで、ある種のマイナーなカルチャーが持続的に育っていくことに加担しているという意識を持っている人が多いはず。読者も文化の担い手の一人になっているというか。「神の見えざる手」に逆らうというか、基本的には反マーケティングです。資本主義的な経済原理に完全に則った、需要と供給だけを回していくこととはまた別の経済活動があると思うんですね。

細田 スケール主義では扱えないようなマイナー文化を大事にするというのもカンパニー社の重要な点だと思います。つまり工藤さんの活動にはハッキリとコンテクストがあるんですよ。ものすごく小さいとは思いますけど、地下水脈のように流れ続けてきたフリー・ミュージックをはじめとしたマイナー文化の歴史があって、そうしたコンテクストの上に立ってカンパニー社は活動を行なっている。もしもこうしたコンテクストを抜きにして単に自分の趣味を披瀝しているだけであれば、今のように読者がつくことはなかったんじゃないでしょうか。

工藤 脈々と続くマイナー文化の歴史はやはり意識していますね。だからこそなおさら、数冊刊行して息切れしましたサヨウナラ、とならないように持続的に活動していく必要があると思っているんです。

細田 それと、今はインターネットが普及してマイナーとメジャーが等価になったと言われることがよくありますけど、現実にはそうでもない。マイナー文化にはネット上に出ていない情報やフィジカルでのみリリースされている作品もたくさんありますから。カンパニー社の規模感というのは、そうしたところも含めてマイナー文化を持続させていくための一つの有効な手立てとなっている気がします。

工藤 今だと地下アイドルも近いことをやっていると言えるのかもしれないです。規模拡大する必要なく経済的にちゃんと回していくという意味では。ただ「アイドル(偶像)」というだけあって、カルト的な排他性を孕んでしまう危険は常にありますが。

細田 そうですね。いずれにしても地下アイドルという名前で括ると別ジャンルの話になってしまいますけど、方法論だけ取り出すのであれば他のマイナー文化でも応用可能なんじゃないでしょうか。そう考えると、音楽批評というのも、単に面白いテキストを書くというだけではなくて、どうしたらサステナブルに続けていけるのか、規模感やメディアのフォーマットを含めて考えていかなければならない。現状では音楽批評の下部構造はとっくの昔から破綻していて、それもあっておおよそ30歳を迎えると消えていく書き手がとても多い。

工藤 そうなんですか?

細田 自分が執筆活動を始めた時にいた同世代ぐらいの人でも、気づいたら結構いなくなっているんですよ。しかも30歳ぐらいを境に筆を折る人ばかりで、やっぱりそのままだと生活が難しくなっていくということが大きいんじゃないかと思っています。書いても書いても疲弊するだけの業界だと未来がないですし、文化としても先細りしていくしかないですよね。

工藤 昔はライナーノーツでそれなりに稼ぐこともできたらしいですけど、今はライナーノーツ自体がなくなりつつあって。音楽批評でどう食っていくか問題になると、途端に暗い話になってしまう(笑)。でもそれこそ細田さんの活動が一つの突破口になると思いますけどね。細田さんはただテキストを執筆するだけではなく、ミュージシャンにインタビューするイベントを毎月やったり、ライヴを企画したりもするじゃないですか。もちろんそれが経済的に大きな利益になるわけではないかもしれないけど、長い目でみるとそうした活動を続けていくことで徐々に状況も変わってくるかもしれないし、劇的に変わるきっかけが見つかるかもしれない。

細田 どうなんでしょう。ただ、イベントを企画する時はできるだけ次につなげようとは考えています。自分の活動を維持するという意味だけではなくて、もしも企画したイベントがミュージシャン同士の交流や音楽制作などのきっかけにもなるのであれば、たとえ当のイベントそれ自体はささやかに終わってしまったとしても、しばらく経ってから別の形で何かの芽が出ることもある。とはいえ必ずしも音楽批評家がオーガナイザー的な役割を担わなければならないというわけではないですし、他の仕事で生計を立てながら兼業ライターとして続けられるのであればそれはそれでよいとは思います。そうでない場合は、カンパニー社のように無闇に規模拡大せずに続けていくというのは一つの手段ですよね。とはいえ確かに明るい話題にはならない(笑)。そういえば最近、菊地成孔さんが「新音楽制作工房」というのを立ち上げたんですよ。

工藤 先日のJAZZ DOMMUNEでも話してましたね。

細田 私塾の生徒たちの一部を集めたチームと言えばいいんでしょうか、ギルド的な制作集団として仕事を請け負って作品を世に出していくみたいです。ああいう仕組みを音楽批評に導入することはできないんですかね。つまり集団で仕事を請け負ってミュージシャンのインタビューからアルバム・レビュー、ライナーノーツ、その他プロモーションのためのテキストまでを作成する。いわば音楽批評制作工房。というより、音楽批評のための編集プロダクションということになるのか。必ずしも会社として組織化しなくてもよいとは思いますが。

工藤 それこそ佐々木敦さんと原雅明さんがHEADZを立ち上げたのもそういった狙いがあったでしょうね。それをスマホとSNSが普及した今の時代にどう対応させるか。佐々木さんがやっていた批評の私塾からそういった集団は出ていないんですか?

細田 基本的には個々別々に活動しているのかと。もちろん同人誌の制作は集団でやっていると思いますけどね。ただ、最近は西村紗知さんが「2021すばるクリティーク賞」を受賞したり、伏見瞬さんが『スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック』を書いたり、音楽批評の領域で着実に成果を出している人がどんどん現れているので、その意味ではこれからもっと面白くなっていきそうな予感はあります。

工藤 細田さんも佐々木さんの私塾出身なので、『AA 五十年後のアルバート・アイラー』も一つの成果にはなるでしょうね。

今アルバート・アイラーについて書くこと

細田 2021年1月に『AA 五十年後のアルバート・アイラー』が刊行されました。アルバート・アイラーをテーマにした本について、最初に工藤さんから話を聞いたのは確かジョン・コルベット著『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』がカンパニー社から出る直前の時期だったように記憶しています。新宿ピットインでライヴを観た帰りに道中で会話をしていて、工藤さんが「アイラーの未邦訳インタビューがあるので、それをまとめて一冊の本にしたい」と仰っていた。ただ、その時点ではアイラーのインタビューとディスコグラフィーだけを収録する予定だったみたいで。

工藤 最初はコルベット本と同じくらいの200ページ弱の分量で、コンパクトなポケットサイズの本にしようと思っていたんです。けれどそれだけだと物足りないかなと感じて、いくつか論考も掲載しようと思った。それで細田さんに声をかけて本格的に動き始めたのが2020年夏。ちょうどアイラーの没後50周年が迫っていたので、命日のタイミングで出せたらいいなと。

細田 アイラーは最期に謎の水死体となって発見されたので正確な没年月日は不明ですが、遺体が発見された11月25日が命日となっているんですよね。なので、すでに半年も残されていないという(笑)。結局2020年には出せず、翌2021年1月にズレ込むことになってしまいましたが。

工藤 どんな論考を載せたらいいか悩んでいて、せっかくなら細田さんに編者をお願いしたら面白くなるかなと考えたんです。それまで細田さんは別にアイラーを専門的に研究していたわけではないと思うんですが、どちらかというと過去のフリー・ジャズよりも現在のフリー・インプロヴィゼーションをメインに執筆活動をされていましたよね。なのでアイラーという過去のフリー・ジャズを象徴するような存在にどうアプローチするのか興味がありました。それと、やっぱりアイラーは現在のフリー・インプロヴィゼーションを遡ると否応無く突き当たる人物の一人でもあるんですよ。その意味ではコンテクストとして連続性もあるので、細田さんに依頼したらこれまでとは異なるアイラー像も見えてくるかなと。

細田 依頼をいただいた時に、内容について簡単に擦り合わせをしたんですが、インタビューとディスコグラフィーさえ入れればあとは全て任せると仰っていただけた。全体のページ数や各記事の分量、執筆者数に制限があるのか訊いたら「ないです」と。「本当にいいんですか?」と確認しましたけど、「いいんです」ということだったので、これはもう自分の全知識と全能力と全人脈を総動員しようと思ったら、結果的に当初の予定の倍以上のページ数に膨れ上がってしまった。

工藤 文字サイズが小さめでレイアウトも1ページにギッシリと文字が詰まるようにしたので、普通の体裁だったら500ページどころじゃなかったですけどね。

細田 手間をかけて申し訳なかったです(笑)。

工藤 とはいえ、1980年代あたりの尖っていた音楽雑誌にはこういうギッシリと文字が詰まったものもありますから。これはもうデザインの田中芳秀さんの力ですよね。本を見る度に、細田さんと田中さんと3人で朝まで作業をしていた頃が思い出されます(笑)。

細田 やっぱり自分は過剰なものの美とでもいうべきものにフェティッシュな次元で欲望を抱いてしまうのかもしれないです。アイラー本にも執筆いただいた佐々木敦さんがゼロ年代終わり頃にHEADZから出していた『エクス・ポ』という雑誌があるじゃないですか。A4用紙に異常に小さい文字がビッシリと詰まっていたり、900ページぐらいある異常に分厚い装幀だったり、ああいうところから影響を受けているのもあって、自分でやる場合もできる限り過剰な方向に持っていきたいなと。

工藤 結果的に中途半端なサイズで出すより全然よかったです。カンパニー社としてもアイラー本は大きくて、「こういう本も出す出版社なのか」と思っていただけるきっかけになりました。アルバート・アイラーも「破壊」のイメージから解放されたんじゃないかな。

細田 正直に言えばアイラーは難しいテーマでもありました。例えば今も現役であり教育者としても活動しているアンソニー・ブラクストンとは違って、現行ミュージシャンの間に直接的な影響を及ぼしているわけではない。もちろんアイラーを好んで聴くリスナーやアナライズするミュージシャンは今もいますけど、どう語ってもアイラーの音楽そのものは1960年代という時代に回収されてしまうところがある。なので「アルバート・アイラーは偉大で素晴らしかった」と単に回顧するだけならもっと簡単だったと思うんですよ。けれどもそれだとアクチュアリティに欠けるので、アイラーの音楽を徹底的に掘り下げることによって、アイラーの音楽以外のもの、例えばフリー・ジャズというジャンルにまつわる問題やジャーナリズムのあり方、日本のさまざまな個人史、あるいは政治や社会、テクノロジーなどの現代の状況とどのように関わりを持つのかを浮かび上がらせていこうと考えたんです。そうしたら通時的なアーカイヴであると同時に共時的なアクチュアリティも持ち合わせた一冊になるかなと。

工藤 僕もそうですけど、細田さんにとってアイラーはリアルタイムではないですからね。まずはどこかで再発見している。その再発見ということ自体が、発見した当人にとっては新しい出来事になる。なので必ずしも今現役で活動しているミュージシャンだけが同時代の音楽というわけではなくて、今アルバート・アイラーを聴くということも、やり方によっては同時代の出来事になると思うんです。それは歴史を無視するという意味ではなくて。

細田 以前、音響文化論の中川克志さんに「グループ・音楽はいつの音楽か?」と訊かれたことがありました。グループ・音楽は小杉武久さんや刀根康尚さんらがメンバーの自由な集団即興を行うグループで、結成は1960年。けれど短期間で活動を終えたのでその実態を知るのは当時リアルタイムに聴いていた人だけだったわけですよ。しかし1990年代になってようやく録音物が発売され、それによって多くの人がグループ・音楽が何であるのかを音として知ることになった。その意味ではグループ・音楽は1990年代に聴かれた音楽の一つとも言えるんですよね。

工藤 やっぱり録音技術が誕生した時点で決定的な変化がありますから。それはサブスク以降も本質的にはあまり変わっていなくて、アクセスのし易さという意味で劇的な変化はありましたけど、音楽が時間と空間を超えるという意味では変わらない。

細田 ただ、1990年代のグループ・音楽と1960年代のグループ・音楽は、別ものであるとは思います。録音技術では超えられない壁がある。例えば造形物や絵画のような美術作品であれば、経年劣化こそすれども、基本的には空間に固定され続けているわけですよね。西洋近代的な普遍性を求める芸術観も関わっていますが、そうした作品から事後的に価値が発見されるということは大いにあり得る。けれど音楽の場合は、録音物や譜面では捉え切れないものが実際の演奏にはあって、同時代に聴かれないと伝わらない価値があるタイプの表現だと思うんです。

工藤 特に即興系の音楽はそうですよね。再現ができない試みが多いですから。

細田 それと音以外の要素があるということも含めて、やっぱり現場に行かないとわからない。一方で、アイラー本でそういう話をした箇所があるんですよ。「今はみんな理解していないけど、いずれわかるだろう」というアイラーのセリフがあって、それを受けて今みたいな話をしたんです。そしたら吉田野乃子さんが「自分の演奏に関する話ですらないのかもしれない」と仰っていて、なるほどアイラーは器が大きいなと(笑)。つまり自分の録音物が数十年後に再評価されるなどという話ではなくて、自分の音楽が何かしらの形で受け継がれていって、受け継いだ別のミュージシャンの演奏をリスナーが理解するという話なのではないかと。

左上に'If people don't like it now, they will.'と、くだんのセリフが記載されている

工藤 アイラーの場合、黙示録的な見方をしますから、きっとそうでしょうね。アイラーがリロイ・ジョーンズに宛てた手紙をアイラー本に掲載しましたが、弟と一緒にランニングしていたら光り輝く円盤が現れておでこに全能なる神の印を付けられた、とか書いていて(笑)。明らかに来るべき「神の国」を予感しているところがある。それにしてもアイラー本の構成は上手くできていますよね。しかも一瞬で仕上げていて、細田さんは編集者としても仕事ができるなと思いました。

細田 いや、編集者にはおそらくあまり向いていなくて、アイラー本も最終段階で工藤さんがいろいろと手を加えてくださったじゃないですか。自分で最後まで仕上げるとなると、絶対に見てくれが取っつき難くなる気がするんですよ。例えば「AA 五十年後のアルバート・アイラー」というタイトルはわりとフラットなワードですけど、自分でつけていたらもっと大仰なタイトルになっていたんじゃないか。

工藤 確かに、それはあり得ますね(笑)。

細田 そうすると全然売れなくなってしまう(笑)。「カンパニー社」という社名もそうですが、工藤さんのネーミング・センスは卓越していると個人的には思っているんですよね。フリー・ミュージック関連の言説って、やけに大仰な言葉遣いが多い。けれどカンパニー社の書籍は「ハリー・スミスは語る」にしろ「日本フリージャズ・レコード図説」にしろ「東欧ジャズ・レコード旅のしおり」にしろ、気取ったところがない。にもかかわらず、やはり社名に顕著ですが、わかる人にはわかる過去の言説との重層的な関係性がある。見た目の取っつき易さと掘り下げ甲斐のある深みが絶妙なバランスで両立している。反対に言うと、工藤さんがそういった建てつけにしてくれるからこそ、中身はとことんディープにできるのだろうなと思います。

音楽とテキストの切っても切れない関係

細田 ele-king booksやDU BOOKS、アルテスパブリッシング等々、面白い音楽書を出している出版社はいくつかありますけど、広義のフリー・ミュージック専門の出版社となるとカンパニー社しかないですよね。しかもそれが競合他社と差別化を図るためのマーケティング戦略というわけではなくて、純粋に工藤さん自身の趣味嗜好に基づいているから、クオリティの面で大きな強みになっている。ここからは工藤さんにとっての音楽書の意味みたいなものをお訊きしたいのですが、世間では音楽批評不要論が定期的に話題になるように、「言葉はいらない、ただ音だけを聴くべき」と主張する人もいます。そうした中、工藤さんはなぜ音楽にまつわるテキストを世に発信しているのでしょうか。

工藤 もちろん、音楽について書かれたテキストを100%信じてしまうことは、時には聴取に悪影響を及ぼすこともあるとは思います。けれどじゃあ音楽を聴く時に文字情報を抜きにするのがいいかというと、あんまりそうは思わない。そもそも「とにかく音だけで判断しろ」みたいな考え方って、日本に特有のジャズ喫茶文化が悪く作用した、わりと新しい言説だと思っているんですよ。国内盤のレコードには解説をつける文化がありますけど、輸入盤のレコードは基本的に日本語解説がついていないですよね。なのでそれがジャズ喫茶でかかっていると、多くのリスナーは何の文字情報もなしに聴くことになる。『スイングジャーナル』のような音楽雑誌に情報が載っていることはもちろんありますが、フリー・ジャズになると取り上げられない盤もたくさんあって。一方でアメリカにはレコードに付随したテキストがいろいろとあって、ライナーノーツもそうですし、『ダウンビート』をはじめとした音楽雑誌や今で言うZINEのような自主制作の冊子などではかなりコアな作品まで言及しています。つまり多くの場合、文字情報を踏まえた文脈の中でレコードの音を聴くことになる。テキストに限らず、アメリカにいればジャズの現場に行くこともできるので、音が必ず何かしら他の情報と密接に結びついている。そもそも録音技術以前は「音だけ聴く」なんてことはあり得なかったわけで。そう考えると日本のジャズ喫茶文化のように音だけを切り取って無心に聴くということの方が珍しい。だからそういった音と密接に関わる情報を大事にしたいという思いもありますし、それは文脈を作ったり整理したりしていくことでもあると思うんです。

細田 ごく一部の悪影響を及ぼすようなライナーノーツを目にして、音楽の言説それ自体を忌み嫌うようになってしまったという人もいるかもしれないですね。まあ、それはごく一部の音楽が良くなかったから音楽そのものを忌み嫌うというのに等しくてナンセンスなわけですが、特に数十年前の日本語のライナーノーツだと嘘が書いてあることも多くて。レコードの音にアクセスすること自体が今のように容易ではなかったのもあって、内容を聴かずに見当違いなことを書いていたり、そもそも情報が間違っていたりすることもありますが、それだけではなく、洋楽のフリをして日本のミュージシャンの音楽を売るというような、マーケティング戦略に基づいて意識的に誤読を誘うパターンもあります。それはともかく、文字情報や文脈を無視して音だけを聴くという聴取態度は、ジャズ喫茶文化に限らず、特にサブスクが普及した現在は取り立てて珍しくなくなっていると言えるのかもしれない。誰の音楽かさえ知らずにプレイリストをシャッフルで聴いているという人も多いでしょうし。そういう聴き方をするのは別にいいんですけど、それだけだと視野狭窄に陥りやすい。それに音楽によっては耳の感覚だけでは把握しきれないような種類のものもあります。

工藤 20世紀の実験音楽の試み以降、音があくまでも一つの結果であるような音楽はたくさん存在していますからね。

細田 不確定性を導入したジョン・ケージの音楽などは、レコードに刻まれた音の聴覚的な変化を聴くだけでは捉えきれなくて、その音を生み出すに至ったプロセスの方に目を向けなければならない。以前、杉本拓さんが「沈黙の哲学について」というテキストで譬え話として挙げていましたけど、オーケストラがベートーヴェンの交響曲を演奏している会場で誰かが「4分33秒」をレコーディングしたら、アルバムに収録された音はベートーヴェンの交響曲として聴こえてくる。何も音を発さないという楽曲のコンセプトは聴覚的には判別不可能で、裏を返すと全く同一の交響曲の音であったとしてもコンテクストだけを変えることができてしまう。それは文字情報をはじめとした音に付随する非聴覚的な要素を考慮に入れないと理解できないです。

工藤 僕がよく購入するレコードも、単に収録されている音が好みだというだけではないことが往々にしてあります。例えばホセ・ルイス・カスティリェホというスペインのアーティストの作品で、アルファベットのJという文字をペンでひたすら書いているだけの音が収録されたレコードがありますが、聴いてみてもただ60分ペン先がカリカリいってるだけですよ。こういうものにぶつかった時に、「言葉はいらない、ただ音だけを聴くべき」とか真顔で言われたらほとんどギャグでしょう(笑)。もちろん特にフリー・インプロヴィゼーションには耳の快楽という側面が大いにありますし、ASMR的な音のフェティシズム、即応的な聴取態度はある種の音楽と向き合う上ではとても重要です。でも実際はレコード化された経緯とか、それをどういう過程で自分が手にすることになったのかとか、今どういう状況で聴いているかとか、さまざまな情報というかコンテクストが絡み合っていますね。

細田 要するに音楽批評不要論を唱えたい人たちは、当人は無意識なんでしょうけど、単にテキストを否定しているだけではなくて、そういった音楽の聴き方や、場合によってはある種の音楽それ自体を否定していることになるわけですよ。その意味で音楽批評は音楽文化から切り離すことはできないし、聴くことは音楽とイコールではない。

工藤 その上で音楽と批評の関係について考えると、例えば清水俊彦さんという音楽批評家がいるじゃないですか。もともと彼は日本のヴィジュアル・ポエトリーの先駆的雑誌である『VOU』に関わっていた詩人でしたが、ある時期からフリー・ジャズの批評を手がけるようになった。なぜそういった対象を選んだかというと、「自分はジャズについては書けないが、同時代のフリー・ジャズであれば書ける」と思ったからだそうなんです。それは前向きに捉えるなら、同時代のフリー・ジャズという、それまでの批評では捉えられなかった新しい音楽について語るための、清水さん独自の批評の方法論を開拓したということでもあると思うんですよ。それまでのジャズ批評、例えば大橋巨泉さんはアルバート・アイラーの登場に際して自分の評価基準では判断できないと感じて筆を折ったというエピソードがよく知られていますけど、そうした従来の批評では評価不能だった新しい音楽が、清水さんが作った新しい言葉によって書けるようになった。新しい音楽が出てきたときに、必ず批評も更新される、あるいは別の言葉を生み出さなければ語ることができない、とも言い換えられると思いますが、音とテキストを切り離すことができないにせよ、音楽批評もつねに新しいことを模索していかないと書くことはできないんですよね。

細田 清水さんの批評については、大きな影響を受けて敬意を抱いていることを前提に言うと、一部問題含みなところもありますが……、いずれにしても、新しい音楽が出てくると批評も更新されるというのは確かにそうですね。相倉久人さんは1970年にジャズ批評から離れましたが、1970年といえばアルバート・アイラーが死んだ年であり、それまでのジャズ・モダニズムの運動が終着点に達したとも言えるわけです。それは「ジャズが死んだ」とも「新しいジャズの系譜が始まった」とも解釈可能で、1970年代になると入れ替わるように間章さんが登場し、竹田賢一さんが続き、それぞれ全く新しい言葉で批評活動を続けていく。間章さんは70年代終わりに32歳の若さでこの世を去りますが、1980年代には平井玄さんや福島恵一さん、北里義之さん、横井一江さんらが出てきて、1990年代に入ると大里俊晴さんや佐々木敦さん、90年代後半からゼロ年代にかけて野々村禎彦さんや大谷能生さんが批評活動を本格化させていきます。ごく一部を列挙しただけですが、どれも単なる次世代の台頭ではなくて、その都度同時代のフリー・ミュージックにまつわる批評言語を更新していったのだとも言えそうです。

工藤 同じ書き手が自らの言語を更新するというパターンもあって。

細田 そうですね。例えば北里義之さんはもともとフリー・ジャズをメインに書いていたじゃないですか。けれど1990年代になるとフリー・ジャズとは異質な即興音楽が出現し始める。弱音系即興とか、音響的即興とか、エレクトロアコースティック・インプロヴィゼーションとか、即興音楽のリダクショニズムとか、仮の呼び方はいろいろとありますけど、ともかく新たなパラダイムが生まれたと。それらの一部の試みについては佐々木敦さんが音響批評でアプローチしていて、2001年に『テクノイズ・マテリアリズム』という本を出しますよね。で、北里さんは90年代終わりから『NEWS OMBAROQUE』というミニコミを発行していて、当初はフリー・ジャズ寄りの即興音楽を取り扱っていたんですが、『テクノイズ・マテリアリズム』の刊行以降、明らかにそれまでとは異なる北里さんなりの音響批評を『NEWS OMBAROQUE』で模索し始めている。このミニコミには福島恵一さんも寄稿していて2004年からは「音響について」という連載も始めています。北里さんも福島さんも、それぞれのやり方で音楽批評を更新しようとしていたとも言えるのではないでしょうか。

工藤 北里さんは今は音楽批評から離れてダンスや身体表現の評論活動がメインになっていますけど、音響批評ということでは2007年の『サウンド・アナトミア 高柳昌行の探究と音響の起源』に結実してますね。

細田 それと批評の更新ということで言うと、新しい音楽だけでなく、音楽をめぐるメディア環境それ自体の変化も当然考慮に入れなければならなくなってきます。

「ネタ化」が蔓延る記憶喪失社会の音楽言説

工藤 今は紙雑誌や書籍だけでなくウェブメディアやSNSにも音楽の言説は溢れていますからね。それで言うと、インターネット用語で「ネタ」ってあるじゃないですか。パフォーマティヴにその場を盛り上げるというような意味の。SNSなんかでは毎日のように新しい「ネタ」がバズっていますよね。けれどそうした「ネタ」で終わらないための方途を探らなければいけないとつねづね思っているわけです。

細田 SNSは本当に玉石混交で、中には音盤のレビューやライヴのレポートを精力的に投稿し続けているアカウントもあって、下手な批評家よりも紹介者としてよほど優れている場合もあるし、鋭い着眼点にハッとさせられることもある。これぞ誰もが批評家になれる時代にメディア環境の変化に伴ってアップデートされた音楽批評ということになるのかもしれませんが、一方では構造的な問題点もあります。というのも、ウェブメディアやSNSで発信される情報というのは、基本的に蓄積されることがない。TwitterもFacebookもデザインからして投稿されたテキストはどんどん流されていく。

工藤 そうなんですよ。それこそ「ネタ」で終わる可能性が高い。

細田 ものすごくバズったことで大勢に注目される「ネタ」があったとしても、1週間も経てば誰も覚えていないわけですよね。そして忘れた頃にまた同じことを繰り返す。それこそ「音楽批評は必要か否か」みたいな話題がいい例なんですけど、定期的にSNSで話題になるんですよ。すると一家言を持っている人たちが出てきて「音楽批評とは~」と滔々と語り始める。しかし語っている内容は過去の反復なので特に生産的な議論に発展することはない。そうしたことが延々と繰り返されている。

工藤 インターネット上の言説空間は誰もが記憶喪失に陥っている感じはありますよね。記憶を積み重ねることができず、「ネタ」が話題になるたびに振り出しに戻っている。僕はTwitterを始めたのはここ数年なんですが、10年以上やっている人は同じ景色を何回も見ているんじゃないかな。

細田 もちろんSNSをコミュニケーションのためのツールとして使用しているのであれば、記憶喪失状態でもいろいろな人とのやりとりが楽しめるからそれでいいのかもしれない。「ネタ化」するというのは要するにコミュニケーションの道具と化すということですよね。けれどSNSには情報発信・共有・収集ツールとしての側面もあるわけで、その場合は同じ情報が数ヶ月~数年おきに「ネタ化」によって反復され続けていて、それはちょっと不毛に感じます。しかもことはSNSに限った話ではない。ウェブメディアも有料サイトを除くと基本的には広告費で稼いでいるので、とにかく瞬間風速的にPV数を稼ぐことが目的になっている。そのためには「ネタ」として消費されるのが望ましく、しかもできるだけ早く消費されて翌日には別の記事で稼がなければならず、構造的に人々の記憶に残らないようなサイクルを生んでいます。そして忘れた頃に同じような記事がまたバズる。SNSも多くのウェブメディアも「ネタ」を生むことが勝利の法則であるような世界になっているわけですよ。

工藤 そもそもウェブ記事というもの自体が、記憶とあまり結びつかないということもあるでしょうね。結局インターフェースはスマホかパソコンなので、同じ画面を見るわけじゃないですか。それに対して紙の雑誌や書籍は一冊一冊がモノとして違う形をしているので、身体的な側面もあるし、記憶と結びつきやすくなっている。そもそも紙媒体に触れたことがないという若い人はまた違う記憶術を編み出しているのかもしれませんが、実際にスマホよりも紙の方が記憶に関わる脳の領域が活発化するという研究結果もありますからね。経験を個別化していかないと記憶するのは難しい。

細田 それこそライナーノーツは単に音にテキストが付随しているというだけではなくて、アルバムと物理的に紐づいた文字情報であるという点で経験を個別化するのに一役買っていましたよね。今はアルバム自体が形骸化している時代で、それに伴ってライナーノーツの従来の役割は終わりつつありますが、サブスクのアルバム・ページに書いてある解説とか、あるいはオーディオ・コメンタリーといったものは、その意味で従来のライナーノーツを代替することは難しそうです。それで言うと、ちょうど今、東京都現代美術館でクリスチャン・マークレーの個展をやっていますけど、マークレーは音が音以外の視覚文化や文字情報と密接に結びついているところに着目して作品制作を行っているアーティストじゃないですか。それは視覚的な情報が音を喚起するということではありますが、そもそも音が視覚的な情報と一緒に記憶されているということでもあって。それを踏まえると、かつてあったようなライナーノーツを読むという行為は、音楽の解説を頭で理解するだけではなくて、テキストと一緒に音を記憶する行為であったとも言えます。

工藤 そう考えるとやっぱり、いかに「ネタ化」に踊らされずに記憶喪失を回避していくかが大事な気がしますね。もちろん「ネタ」そのものが悪いとは思わないです。きっかけとしては役に立つこともある。最近、TikTokで書籍を紹介している人が書評家になじられて活動を休止しちゃったという事例がありましたけど、いろいろな入り口があっていいと思うんですよ。問題なのは「ネタ」で終わってしまうということであって、だからTikTokで活動する紹介者——BookToker(ブックトッカー)と呼ばれているみたいですが、出版社がこぞって彼らを頼みの綱とするのは危うい。批判されるべきなのはそっちの方じゃないかと。

細田 工藤さんはカンパニー社のTwitterアカウントで短い動画を頻繁に投稿しているじゃないですか。あれは「ネタ」とも言えますが、きっかけとしてはいいですよね。その先にカンパニー社の出版物があるわけだから。それに多くの人はフリー・ジャズの動画を1時間がっつり視聴するのは厳しいと感じるかもしれませんが、1分だったら意外とすんなり聴けてしまうような気がします。もちろん中には「ネタ」として消費して終わる人もいるでしょうけど、そこを入り口にしてアルバムに手を伸ばしたり、動画と関連しているカンパニー社の書籍を読んだりすることもできるので、記憶喪失状態を脱出するための経路は確保されている。

工藤 僕自身もヒップホップのサンプリング・ネタからフリー・ジャズに入っているので、入り口はAKAIのサンプラーS1000の記憶容量、つまり数秒だったりしたわけですよ。そこからきちんと関心を広げていくということが大事ですね。

細田 関心を広げるためには受け手の自発性が必要で、そう考えると、例えばアイラー本ってそれなりにページ数がある書籍じゃないですか。あれをしっかり読み進めるとしたら、普通の人は何日かに分けて読むことになると思うんですね。そうすると、読み進めていく途中に時間ができて、いろいろと考える余白が生まれる。そういった余白が自発性を誘発することはあると思っています。アイラー本がもしも5分の倍速動画に圧縮されていたとしたら、情報を消費し終わってすぐに次に行ってしまうので、考える時間が生まれないんですよね。

工藤 ネット記事なんかは何日かに分けて読み進めたりしないですから、基本的には。SNSはなおさらそう。

細田 ウェブメディア側も一気に読まれることを目指して記事を出しているでしょうし、そうしないと経済が回らないような仕組みになってしまっている。つまり構造的に余白が削られるようになっていて、その意味でも先ほどの「1000人の忠実なファン」理論は重要だと思います。それとカンパニー社の場合は、単に需要と供給というわけではなくて、ある種のコミュニティを作っているようなところもある。コミュニティという点で言うと、特にフリー・ジャズのような前衛的/実験的な音楽ジャンルはそうだと思うんですが、人生のある一時期にすごくハマって、それ以降は全く聴かなくなるという人も珍しくないですよね。一生愛するという生粋の好事家はごく一部しかいない。だからといって「一生愛さなければダメだ」と排他的になるのではなく、一時期だけ愛する人の循環を作っていくことが大切なのではないでしょうか。つまりコミュニティを無闇矢鱈に大きくするよりも、新陳代謝を促していくというか。

工藤 それはすごく大事なことですよね。ずっと同じコミュニティに属していないとダメだということではないし、一生フリー・ジャズを愛さなくても全然よいですからね。

細田 まあ、カンパニー社にはフリー・ジャズを一生愛していて欲しいですけど(笑)。

工藤 急に超メジャー志向になってセルアウトし始めたらヤバイですね。

細田 そりゃショックですよ。コレット・マニーの次が王道のJ-POP歌手だったら、受け入れるまでに少し時間がかかりそうです。ただ、実際にそういう事例はあったらしいです。最近出た大谷能生さんと栗原裕一郎さんの好著『ニッポンの音楽批評150年100冊』にも書いてありましたけど、『ロッキング・オン・ジャパン』が1986年に創刊されて、当初はBOØWYを頻繁に取り上げるようなロック雑誌だった。けれど2001年に浜崎あゆみが表紙に登場して、それ以降は何でもアリみたいになってしまったと。

工藤 まあでもそういうタガが外れる経験をしてみたい気もしますけど(笑)。

細田 ただ、大谷さんと栗原さんによると、それは裏を返すとロキノン的な「自分語り批評」なるものが、どんなアーティストでも成り立つことを証明したとも言えると。なので音楽批評の一つの生き残り方ではあると思うんです。ただしそれは結局、広告に依存し続けるということでもあって、書く対象はどんどん限定されていってしまう。当然ながらマイナーな音楽は取り扱うことができなくなってしまいます。

文脈を整理する「マジレス」の作業

工藤 音楽批評という観点からは確実に漏れてしまいますが、僕にとって重要な一冊として『モンド・ミュージック』というディスクガイド本があるんですよ。高校生の頃に古本屋で見つけて買って読んだんですが、良い/悪いという価値判断とは別の観点からレコードを紹介していて。レコードというフォーマットでこういった作品が出ている、ということ自体を面白がるような聴取態度がこの本にはあって、読んだ時にものすごい意識の変化があったんですね。さっきも話に出たような、音楽はただひたすら音だけを聴いて楽しむものではないことがわかったというか。この本はシリーズ化されていて第3弾まで出ているんですが、最初に出たのが1995年で、いわゆるDJ文化と並行関係にある。つまりいろいろなレコードを掘っていく中で、異質なものや変なものと出会った時にどう楽しむかという態度がこの本にはあるんです。

細田 LPレコードが登場したのが20世紀半ばなので、1990年代には約半世紀近くの録音物が蓄積していたということもあるでしょうね。その間、例えばジャズであれば「ジャズとして良いか悪いか」という基準をもとに既存のジャズ・ジャーナリズムが語ってきた「正史」があり、そこから漏れるレコードは「無価値」なものとして無視されてきた。そしてそうした「無価値」なレコードが膨大に溜まっていたと。けれど「正史」はあくまでも特定の価値判断をもとに語られているだけであって、基準を変更すればまた別の系譜を辿ることができる。DJ文化におけるレアグルーヴは「踊れるか否か」という基準でジャズ史を解体/再構築し、それまで「無価値」だったレコードに新たな価値を与えたわけですし、モンド・ミュージックもいわば「変か否か」という新たな基準を設けることで、これまで無視されてきた過去のレコードを再発見した。ただ、DJ文化の場合は、テキストと結びついて「正史」を形作ってきたレコードからテキストをいちど剥ぎ取って、身体感覚に委ねることで従来の序列を崩したのに対して、モンド・ミュージックの場合はテキストとレコードの新たな結びつきを生み出したという違いはあるかもしれません。

工藤 DJ文化にしてもモンド・ミュージックにしても、これももう繰り返し言われていることだと思いますが歴史的文脈を捨象してしまうという点は留意する必要があると思っていて、それこそサンプリング・ネタとして「ネタ化」して終わってしまう可能性があるわけですよ。『モンド・ミュージック』もレコードをある種の「ネタ」として集めただけとも言える。実は今、カンパニー社でムード音楽の本を作っているんですが、ムード音楽って音だけを聴いてすごく良いかというと、別にそうでもないのがほとんどなんですね。9割ぐらいのレコードが駄作というか惰性と妥協で作られている(笑)。けれど良い/悪いと判断するのではなくて、まずは一回面白がってみる。そしてそこで終わらずに、なぜそれらのレコードが作られたのかとか、ムード音楽のレコードが無数に作られたということは一体なんなのかとか、そういった文脈を示していくことがすごく大事だと思うんです。つまり「ネタ」としてレコードを集めた『モンド・ミュージック』に対して、あらためてきちんと文脈を整理していく作業。いわば「ネタ」に対して「マジレス」していくのがカンパニー社の活動なのかもしれない(笑)。

細田 なるほど、確かによく考えたらカンパニー社の書籍って全て「マジレス」ですね。『日本フリージャズ・レコード図説』は非常に短い一言レビューが並んでいて一見「ネタ」っぽく見えますけど、合間にコラムがいくつか挟まっていて、一冊通して読むと日本におけるフリー・ジャズの大まかな動きがわかるようになっている。単に昔のレコードを面白がって取り上げているだけではなくて、しっかりと文脈化の作業もあって、つまり「マジレス」の趣がある。

工藤 やっぱり「マジレス」はTwitterのようなSNSだとテキストの性格として向かないんですよ。SNS上の唐突な「マジレス」は身内でゲームを楽しんでいるところにいきなり水を差すような野暮ったさがある。なので本にまとめるというのは「マジレス」のための一つのフォーマットというか。

細田 Twitterで同じような一言レビューを投稿しても完全に「ネタ」として流れていってしまいますからね。それにネットだとテキストが単体で全部切り離されていて、さらにその中の一部のテキストが切り取られることもあるじゃないですか。『日本フリージャズ・レコード図説』はカタログとコラムが編み合わさって時系列に沿って並んでいるから文脈を提示できているのであって、あそこから一言レビューだけ切り出されたら意味合いが大きく変わってしまう。

工藤 サブスクやYouTubeにないレコードも大量に含まれているので、レビューだけだと本当に意味がわからないことになるんじゃないかと思いますね。

細田 文脈を提示しないと聴くきっかけにもなり難い。水道橋にFtarriという即興音楽系のショップ/イベント・スペースがあって、この前ライヴを観に行ったんです。そしたら店主の鈴木美幸さんが「Ftarriから出したあるアルバムがbandcampで急に売れ始めた」と困惑していて。Ftarriは音楽レーベルも運営しているんですよ。それで帰ってから調べてみたらbandcampに「Inside Tokyo’s Genreless Rave Underground」という海外のライターが書いた記事が出ていて、そこにくだんのアルバムも掲載されていたんです。ヴォイス・パフォーマーの中村ゆいさんによる『darkthroat』という作品です。記事は幡ヶ谷のスペースFORESTLIMITやそこで定期的に開催されているパーティー「K/A/T/O MASSACRE」などについて書かれたもので、東京のジャンルレスなアンダーグラウンド・ミュージック・シーンという文脈で中村さんのアルバムも取り上げられていた。中村さんは「K/A/T/O MASSACRE」に出演していますからね。

工藤 なるほど。

細田 Ftarriから出したアルバムが単発レビューで取り上げられることはしばしばあって、国内メディアだけでなく海外メディアに載ることもあるんです。けれどあんまり在庫が動かないらしい。しかしbandcampの記事は鈴木さんが驚くぐらいには訴求力があった。もちろんbandcampのアルバム・ページに直接飛べるというのは大きいですが、他のメディアの単発レビューでもリンクは貼ってあるんですよね。そう考えると、やっぱり文脈を提示するということが聴くきっかけとして大きく作用したんじゃないでしょうか。

工藤 特にフリー・インプロヴィゼーションのような音楽だと文脈が非常に重要ですからね。それと、中村ゆいさんのアルバムが即興系ではなくジャンルレスなレイヴ・アンダーグラウンドとして紹介されたというのがわかりやすいですけど、同じ音楽でもいろいろな文脈の提示の仕方があるということですよね。

細田 そうです。それは同時代の音楽についてもそうですし、さっきのDJ文化やモンド・ミュージックの話のように、過去の音楽をどう整理するかということとも関わっていて。柳樂光隆さんの『Jazz The New Chapter』シリーズのコンセプトもそうですが、唯一無二の音楽史というものなどなくて、むしろ音楽史はつねに書き換え可能性に開かれている。『JTNC』の場合は起点となるのが現行のミュージシャンですが、どんなミュージシャンにフォーカスするのか、あるいはどんな価値基準を設定するのかによって、これまでとは異なる系譜を浮かび上がらせていくことができる。

工藤 細田さんが『JTNC』で書いていたアンソニー・ブラクストンなんかもそうですよね。アメリカと違って日本ではフリー・ジャズ界隈でほとんど無視に近い扱いをされていた。おそらくステレオタイプなブラック・パワーのイメージとブラクストンの音楽が違うからだと思うんですけど、そもそもフリー・ジャズ自体がブラック・ミュージックではない側面も強いですからね。

細田 それと、柳樂さんが『JTNC』でやっているような、現行ミュージシャンを起点にしてジャズの文脈を丁寧に整備していくというような作業って、どれほど録音物の蓄積があっても有効だと思うんです。例えば今から100年経ったら100年分の録音物が上乗せされるわけで、それらを全て聴き込んで一人で歴史を描くということは到底不可能ですよね。けれど100年後に活動している特定のミュージシャンの聴取履歴というのは有限なのであって、どんな音楽の系譜の上に立って活動しているのかは掘り下げていくことができる。そこには新しい歴史観のようなものが生まれる可能性があります。そしてこのことは何も100年後でなくとも、今現在の状況にそのまま当て嵌めて考えることもできる。

工藤 もちろん、それまでの歴史や他の文脈をある程度踏まえた上で、ということですよね。ジャック・デリダ的に言えば録音物の集積としてのアーカイヴはそもそも未来を前提としているものなので、現行ミュージシャンを起点にして考えた時に初めて過去が意味を持ってくるとも言えます。さらに言うと『JTNC』は「今現在」を対象にしていますが本当に意味を持ってくるのは未来においてだと思いますし、やはり瞬間風速的な音楽産業の広告ゲームとは一線を画してますよね。すると『JTNC』も「マジレス」し続けていると言えるのかもしれない。

細田 「マジレス」というワードを使用するとそれこそ「ネタ」っぽく見えてしまうかもしれないですけど、つまるところ丁寧に歴史を掘り下げ、文脈を整理し、そしてあらかじめ決定されていない新たな価値基準をその都度見出していく、ということが大事なのだと思います。フリー・ミュージックを対象とした批評はどうしても読者層が限定されてしまうところはありますが、むしろスケール主義や「ネタ化」に不用意に振り回されることなく書くことができるという点で、「マジレス」的なものをクリアに示すことができる。その意味ではマイナーな音楽に限らず、他の批評領域においても応用可能な方法論の宝庫であるとも言えるように思いますね。

コレット・マニーを通して見えてくるもの

細田 2021年末に仏文学者でもある中村隆之さんが執筆した『魂の形式 コレット・マニー論』が刊行されました。翻訳書やディスクガイドの本を除くと、カンパニー社初の単著でもありますね。カバーがついた本というのもカンパニー社では初めてで。それとコレット・マニーといえば知る人ぞ知る存在のフランス歌手で、これまで大里俊晴さんを除くとほぼ誰も取り上げてこなかった。そうした対象をテーマに一冊の本として出版するというのもカンパニー社ならではだと思います。

工藤 それは自分でも思いましたね。コレット・マニーのようなマイナーな対象について学術レベルで書けるというのは驚きでもあって、それが書籍になったのは画期的なことだと思っています。もちろんアイラー本にも学術レベルの論考は収録されていますが、書籍としてはいろいろな書き手や語り手のテキストを編纂したものなので、またちょっと違う。それとコレット・マニーの本はカンパニー社を設立した当初から出そうと思っていて、もともとは翻訳書を出そうと考えていたんです。けれど母国フランスでもコレット・マニーはそんなに有名ではない。世間的なイメージとしては活動初期の1963年にリリースしたヒット曲「メロコトン」を残したスター歌手であったり、政治的な歌を歌った人であったり、つまり60年代のまま止まっているんですね。けれど今回、中村さんが、フリー・ジャズとコレット・マニーの関わりを大きく取り上げて書いてくださった。それはおそらく世界で初めての試みでしょうし、やはりフリー・ジャズとの関係性を掘り下げた大里さんの功績を受け継いでいるという点でも唯一無二だと思います。

細田 コレット・マニーは1997年にこの世を去りますが、その時にフランスのメディアが追悼番組で流したのも「メロコトン」を歌う映像ばかりだったみたいですね。あと『魂の形式 コレット・マニー論』が面白いのは、一人のミュージシャンの評伝であると同時に、フランスのフリー・ジャズの流れもわかるように書かれているところだと思いました。なぜ左翼的なものや反体制的なものがフリー・ジャズと結びついたのかもわかるようになっていて。

工藤 そうなんですよ。僕がこの本の中で一番面白いと思ったのもフリー・ジャズのミュージシャンとの関わりについて書かれている箇所でした。特に1970年代前半以降、コレット・マニーは右派だけでなく左派からも攻撃されていたらしいんです。そうした内ゲバやらなんやらを経験して精神的に参ってしまった彼女は「政治主義」と決別するわけですが、けれどその後に作ったアルバムがフリー・ジャズ・ワークショップとの共作なんですよ。コレット・マニーをみんなでもう一度立ち直らせようと手をとって、後ろから象が鼻で優しくお尻を支えているイラストがジャケットです。この共作から言えるのは、つまり、フリー・ジャズ・ワークショップの面々はもちろん政治的には左派だと思いますが、言説レベルの「政治主義者」ではなかったということですよね。その辺りは特に重要だと思っていて、一般的にはフリー・ジャズと左派的な思想の結びつきってステレオタイプなイメージで語られがちじゃないですか。中村さんはそうした見方とは全く異なるあり方を丁寧に検証しているんです。

細田 もともとコレット・マニーが左派と接触したのは、非商業的な音楽をやるための受け皿となったのが資本主義に批判的な団体だったというだけで、政治的な自由と革命が音楽的なそれと必然的に結びついていたわけではないんですよね。

工藤 そう。中村さんに倣って言えば、コレット・マニーは政治的ではなく人間的。周縁的存在の声を代弁することと音楽的探求を進めることの両立可能性を生涯に渡って模索し続けた人ですね。だからフリー・ジャズというものを考える上でも『魂の形式 コレット・マニー論』はとても重要だなと思っていて。

細田 フリー・ジャズを演奏していることと左翼的な思想を持っていることはイコールではないというのは大事ですよね。裏を返すとたとえフリー・ジャズであっても右派団体と容易に結びついてしまいますし、あるいはオーセンティックなジャズであっても政治思想はリベラルであることが大いにあり得る。

工藤 当たり前と言えば当たり前ですが、左派だからといって全員が反体制的なフリー・ジャズに共感するわけでもない。実際に日本でもそういった動きを確認することができるんですよ。1971年に三里塚で幻野祭という野外フェスティバルがあったじゃないですか。成田空港の建設を阻止する、いわゆる三里塚闘争の流れの中で開催されたんですが、あの時に阿部薫さんや高柳昌行さんのようなフリー・ジャズのミュージシャンが出演したんですよね。そしたら客席からヤジが飛んできた。頭脳警察やブルース・クリエイションではすごく盛り上がっているのに(笑)。つまり政治的にはそんなに離れていなくて、どちらかというと同じ方向を向いているはずなのに、音楽になると感受性のレベルで排除される傾向があった。

細田 要するに左派の人間も音楽趣味は普通、場合によっては保守的でさえあるという。

工藤 そういうことです。言説レベルの政治主義だけで音楽を考えていくと排他的になってしまうと思うんです。なので感受性のレベルでも政治を考えていかないと、結局何も変わらないのではないか。

細田 日本だと学生運動が盛んな頃に山下洋輔さんがバリケードで封鎖された大学の中で演奏したエピソードが有名で、フリー・ジャズと政治運動がセットになっているイメージがものすごく強くある。けれど山下さん自身が「音楽を政治的なメッセージとして演奏したことは一度もない」と語っているように、政治的な過激さと音楽的な過激さは別のレイヤーで考えていく必要がありますよね。どんなに過激な活動家であったとしても結局は人間なので、その辺りを踏まえておかないと普通に気分がアガる曲を聴きたがることになり、そうでない音楽は無意識のうちに排除してしまうと。

工藤 サウンド・デモにどこかで違和感を覚えてしまうのもその辺りにあります。もちろん抗議活動をするのは問題ないし、どんどんやるべきだと思っていますけど、現地に行ってみると結局はみんながノレる曲で盛り上がって終わる。「ノリが悪いお前の問題」と言われればまあそうなんですけど(笑)、そうではない運動のあり方の可能性についてはずっと頭の片隅にありますね。

細田 難しいですよね。デモの話で思い出したんですが、サウンド・アーティストのすずえりさんっているじゃないですか。彼女がサウンド・アート系のフェスティバルに参加するためにチリに行った時に、現地で暴動に近いデモが発生していたんですね。帰国してから彼女はエッセイを書いていて、そこでデモのことに触れながら音楽とサウンド・アートの違いについて記している。それがとても興味深い。というのも、彼女曰く音楽は歌詞やメロディ、リズムなどによって人々をつなげたりメッセージを伝えたりするものであって、他方でサウンド・アートはそうした機能や力を持っていない。サウンド・アートはむしろ音の成り立ちを考えたり、聞いたことのない音を発見したり、結果的に鳴らされる音を観察したりするような行為だと。もちろん厳密に音楽とサウンド・アートを区別することはできないですけど、サウンド・デモを駆動している力は明らかにこの意味での音楽なんですよ。

工藤 なるほど。音楽の起源という話になるとことさらコミュニケーションの側面が強調されたりしますが、ある種の音楽というか音にはそうではない部分が確実にありますよね。こぶしを突き上げて雄々しく連帯する音楽があり、一方でサウンド・アートに繋がるような内省的な音の実践がある。それはジル・ドゥルーズの「リトルネロ」かもしれないし、あるいは丹生谷貴志さんの言う「家事」の営みかもしれない。そうそう、僕の愛読書の一つは丹生谷さんの本なんですが、例えばこんな話。砂漠に家が建っていて、風が吹けば部屋の中に砂が入ってくる。対処法は二つで、砂が入ってこないように立派な塀を建てるか、砂が入ってくるたびに箒で掃き出すか。丹生谷さんは後者を「家事」の営みとしてラディカルに概念化しています。

工藤 考えてみたら、20世紀のポピュラー音楽を含めた(大文字の)「音楽史」って「塀」の歴史なんですよ。塀は経済でありアートでありうるけど、みんなが塀ばかりに目を向けている時に、何かとても大事なものを踏み潰していないかということは常に考えておくべきだと思うんです。もちろん自戒を込めてですけど。いずれにしても「家事」のような音楽はなんらかの大きな成果を達成して何かに打ち勝つようなものではないでしょう。晩年のジャチント・シェルシが「音楽」を書けなくなって、ピアノの一音を弾いてそこに含まれる倍音にただ耳をすませていたというエピソードがあるじゃないですか。これはもうほとんど狂気すれすれのところで自分を保つための行為だったと思うんですよ。生きるための音楽というよりは、死なないための音楽というか。椎名亮輔さんの『狂気の西洋音楽史』なんかもドンピシャで関わってくる話ですけど。

細田 人々を動員したり社会を直接的に動かしたりするのはやっぱり音楽の力で、サウンド・アート的なものは原理的にはそういった力を持っていない。そしてナチス・ドイツの例を挙げるまでもなく、音楽の力は時に人間や社会を破滅へと導くこともあり得る。フリー・ジャズは表面だけを見るならばエネルギッシュでパワーに溢れた音楽ですけど、どこかでサウンド・アート的なものに通じるような実験性も兼ね備えています。少なくともフリー・インプロヴィゼーションになると、メッセージを伝えるとか人々を動員するといったこととは完全に違う方向に進んでいて、音楽の成立条件を考えたり音の結果を観察したりする方向にいくわけです。そうなると音楽の力としては利用し得ない。

工藤 面白いですね。それこそコルベットの本に、フリー・インプロヴィゼーションは「効果的に何事か物申す音楽ではない」と書かれていて、つまりいわゆるメッセージの伝達という機能とは無縁なんですね。だからといって政治と無関係とは思わなくて、大友良英さんが裏表紙の推薦文に書いてくれたんですが、「思考のガイドブック」であるがゆえにより良い社会を考えるヒントにもなる。政治的言説と人間的感性でいえば、土台になるのは明らかに後者でしょう。感性を疑わずに音楽がただの政治的手段になった時は少し注意した方がいいかもしれませんね。

細田 少なくとも星野源は「うちで踊ろう」じゃなくてフリー・インプロヴィゼーションの演奏を投稿していたら、絶対に安倍晋三に利用されることはなかったと思うんです。

工藤 確かに。ま、その場合は誰にも相手にされずに終わっていたと思いますけど(笑)。それはともかく、人々を動員しない音楽というのは重要ですよね。まずは個人の認識のレベルで何かを作用させる音楽と言ってもよいですが。2010年に美学校の人たちが制作した雑誌『TOHUBOHU』に掲載された虹釜太郎さんの「ソノヴァック」という文章が、その辺りを見事に論じているんですよ。9.11の時のエピソードから始まるんですが、救助隊員が一定の時間動かなくなると鳴り出すアラーム音というのがあって、そういう見捨てられた音から音楽を考え直す素晴らしい論考です。そもそもこうした論点自体、ただひたすらピュアに善意で音楽の力を信じる人たちにはひょっとしたら理解できないのかもしれませんが、マイナーなものを偏愛し続ける虹釜さんならではのテキストなので音楽に関わる全ての人に読んでほしいです。僕も細田さんもそうだと思うんですけど、わーっと音楽で動員されたときに、必ず踏み潰されるところにいるじゃないですか。そういう悪意なく見捨てられたマイナーなものを掬い取るというのは大事ですよ。あ、誤解されそうな気がするので一応言っておきたいのは、ここでいう「マイナー」というのは単にマニアックとかそういう意味ではなくて、大里俊晴さんがフランク・ザッパ論の中でドゥルーズ゠ガタリを引用しながら定義した意味での「マイナー音楽」です。ある種の「回収されなさ」というか、ようは「革命的な条件の特徴」ですね。

細田 サウンド・デモの音楽が最大公約数的なノレる曲に落ち着いてしまうというのも、おそらくそこら辺と関わっているんでしょうね。そう考えるとやっぱりcore of bellsはすごくて、文化庁前で抗議パフォーマンスを行った際に「4分33秒」を演奏しているわけで、めちゃくちゃ尖っている。ああいった試みがどんどん出てきてほしいと切に願います。話を戻すと、フリー・ジャズだから反体制的な思想を持っているとは限らないし、政治的に左を向いていたとしても音楽的には右を向いてマイノリティを踏み潰すということもあり得る。そういった面も含めて『魂の形式 コレット・マニー論』は一人のミュージシャンの評伝を超えた射程を持っていると言えます。それとこの本を読んで初めて知ったんですけど、コレット・マニーってバイセクシュアルなんですよね。その意味でも今読まれる価値がある。

工藤 普通はミュージシャンの評伝というと、そのファンが主に読むじゃないですか。けれど、もともとコレット・マニーのファンだという人はおそらくほとんどいなくて。とはいえ、ファンではない人にとってもいろいろと引っかかる部分があるんじゃないかと思っています。

細田 自分が抱いていたミュージシャンへの思いが言語化された、といった本とは異質ですからね。もちろんコレット・マニーという人物がなぜあのような唯一無二の音楽を生み出したのかがわかるようにはなっています。けれど同時に、コレット・マニーを通して今考えるべきアクチュアルな問題も提示されている。そう考えるとこれまでカンパニー社が出版してきた他の本ともやはり共通しています。取り上げる対象はマイナーですが、問われている問いは決してマニアックなわけではなく、むしろ人類共通の課題が摘出されていると言ってもいいんじゃないでしょうか。

工藤遥 Haruka Kudo

1986年生まれ。東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了(音楽文化学)。研究領域はフリー・ジャズ文化史、音盤蒐集学。2017年に株式会社カンパニー社を設立。ジョン・コルベット『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』(2019年)、ラニ・シン編『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』(2020年)などを出版するほか、大里俊晴『間章に捧げる即興演奏』(2018年)などCDもリリースしている。またCDやレコード、本などを扱うオンラインショップ「p.minor」も運営。

Website / Twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?