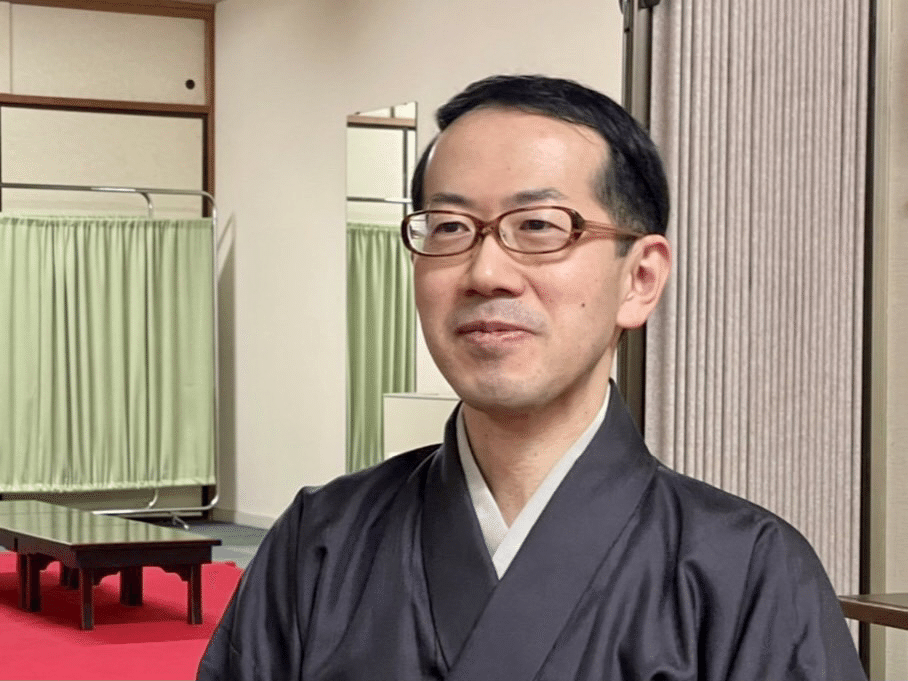

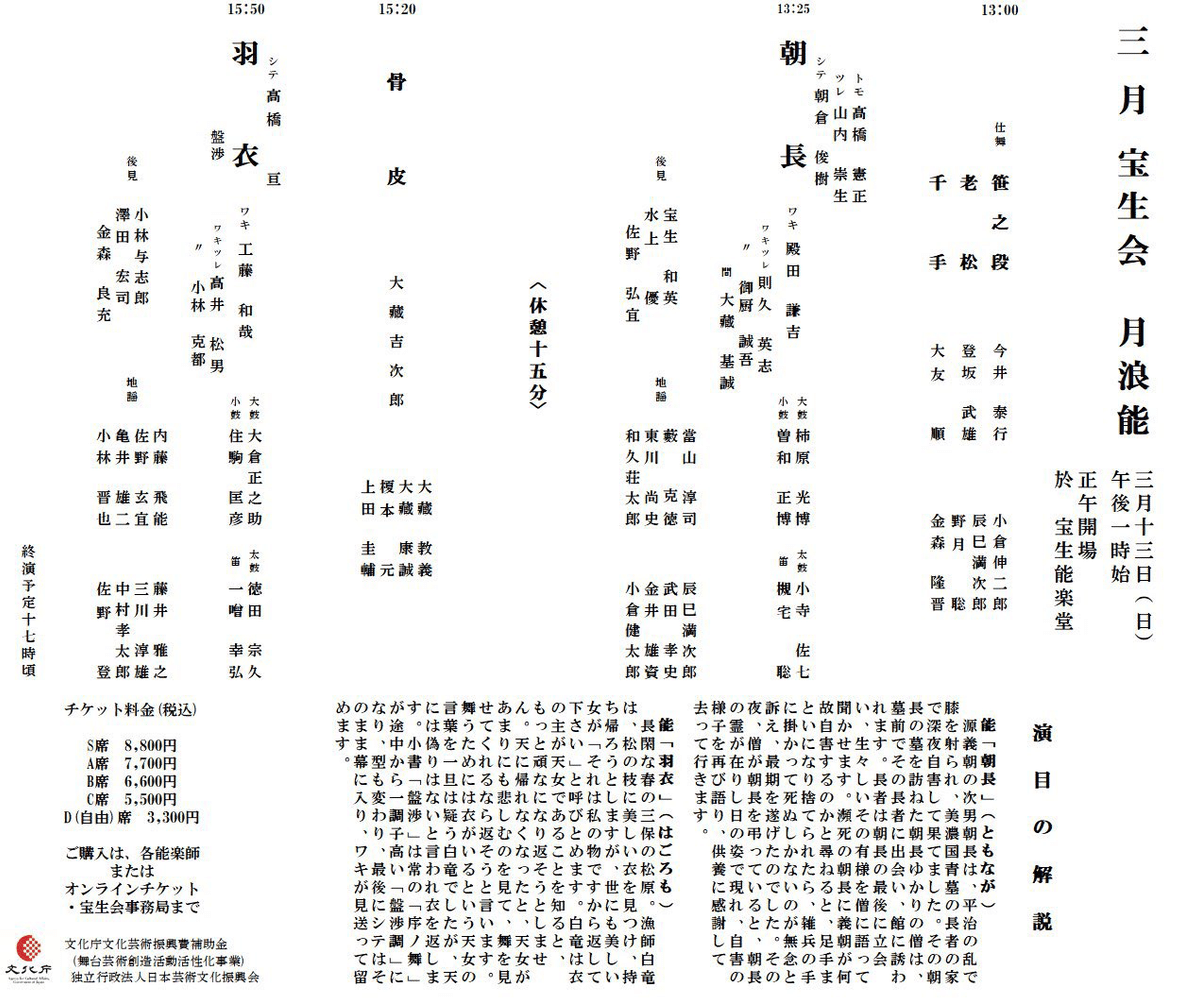

私の推し面②【藪克徳 先生】

宝生能楽師が憧れているあの面、

思い入れのあるあの面…

そんな「推し面(めん)」を月に1回ご紹介していきます。

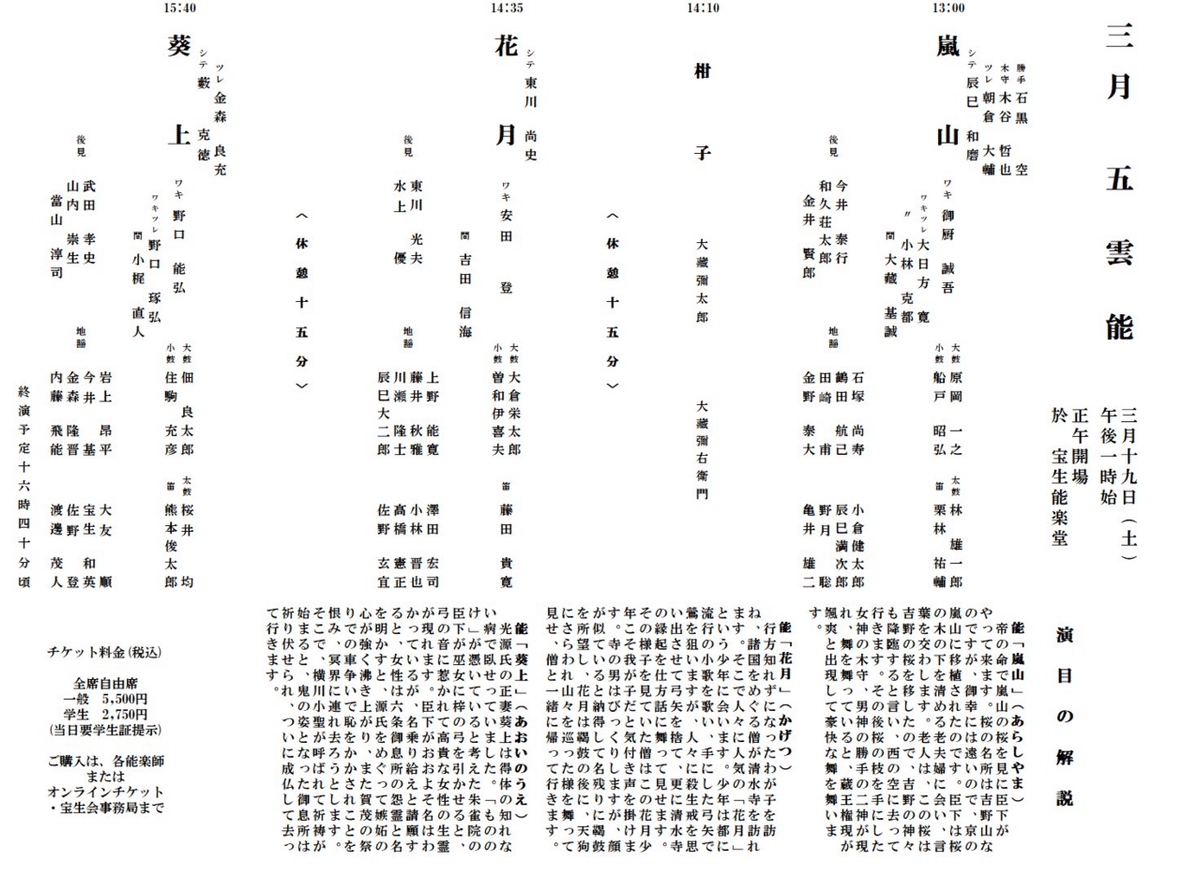

第2回目は3月の五雲能で「葵上」を勤める藪克徳(やぶ かつのり)先生。

――藪克徳先生にとっての「推し面」を教えてください。

「泣増(なきぞう)」は、少し愁いを持った女の神様に使う面でして、美しくもあり、厳しくもあり、憂いがある。数ある面の中でも美しい面だなと思いました。

美人な役に使うには「節木増」(※「私の推し面」第1回目)という面もありますけれども、より厳しさのある美しさというと、この「泣増」のように思います。

☆節木増についてはこちら

この「泣増」を使う曲としましては、「羽衣」の天人とか、「道成寺」、「龍田」、「巻絹」では「増髪(ますかみ)」という面をかけることもあります。

この「泣増」は上から見るとが丸く感じるかもしれないですが、このように面をかけたときの角度で見ますと、目つきがより鋭くなりますよね。

今回、「推し面」を紹介するということで、どうしようかなと迷いました。少し極端かもしれないですが、どの面も私にとって「推し」なんですよね。といいますのも、面は初めからぽっと生まれたわけではなくて、どの面もその形が出来上がる前に、私たちの2つ3つの人生をかけてもとてもたどり着けないような時間をかけてできたものですので、どれも「推し」だなと思いました。

美術館では良い面が舞台で使われずに展示されていますよね。良い面を前にして見ていると、見透かされているというか、「ちゃんとやってるか?」と言われているような感じを受けるんですよ。

――実際にこの面を使用されたことはありますか。

この面は宝生流の本面(複製ではないオリジナルの面)ですので、私はなかなかかけることはないかと思いますが、本面をかけることは憧れとしてあります。

本面を使用させていただくときには、できるだけ、本面をかけても違和感のないような謡い方や舞い方を目指していかないといけないですよね。

――面をご準備いただく際に内弟子の方に持ってきていただきましたが、毎回そのようにされているのでしょうか。

私たちは普段、面を舞台でかけるわけですけど、万が一何かあったら責任を取りかねますので、面の確認のため、内弟子さんに監督として見ていただいています。そのくらいに面というのは大事にされているということですよね。

☆内弟子の生活や仕事についてはこちら

――先生の内弟子時代はいかがでしたか。

私は亀井雄二先生と東川尚史先生と同期なので、3人で分担してご飯を作っていました。私が味噌汁を作ると、薄いって言われましたね。豚汁作っても「味噌入れてないでしょ。」って言われたり。私の料理は薄味だったみたいです(笑)。

私たちのときはクックパッドでレシピを調べてましたが、レシピで分からないところは実家の母に聞いていました。

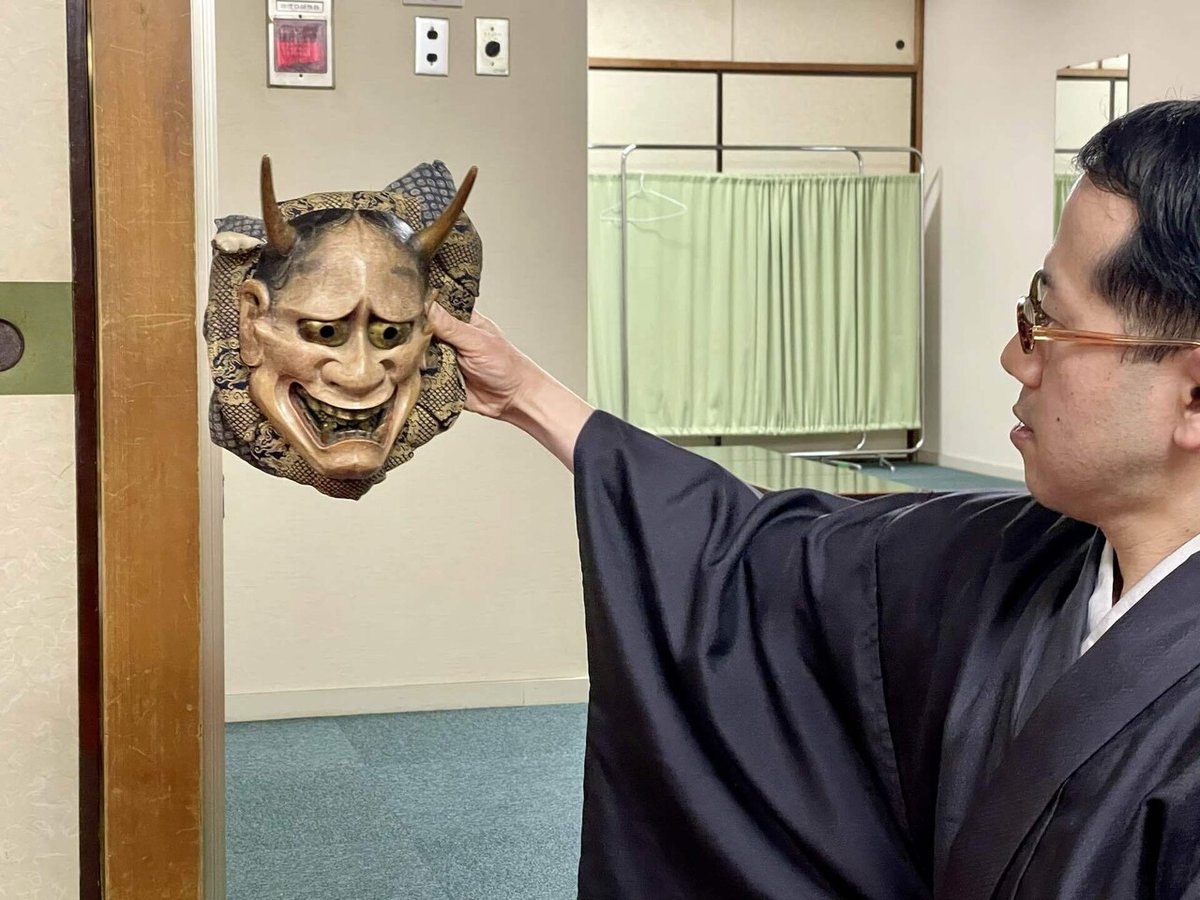

――もう一つご用意いただいた面について教えてください。

こちらの「般若(はんにゃ)」という面は「葵上」の後半でかけます。能には男の鬼と女の鬼が出てきますが、「般若」は女の鬼ですね。

「黒塚」という曲でも「般若」を使用しますが、「般若」にもいくつか種類がありまして、「葵上」の方が少し上品で穏やかなのではないかと思います。

こればかりは私たちが指定するわけではなくて、お家元に選んでいただくので、3月の五雲能ではこの面になるかは分かりませんが、「般若」ということで今回はこちらの面を用意していただきました。

――「般若」の面の特徴は何ですか。

角が2本はっきりと生えています。「鉄輪」という曲では「生成(なまなり)」を使うこともありますが、それは角がちょっとだけ生え始めています。こちらはしっかりと生えていますよね。

あと、目に金が入ることで人間離れした様子が表現されています。

――この二つは女性の面であっても全く表情が違いますね。

能に出てくる登場人物というのは、どのキャラクターも悩み事や愁いを持っていたり、何か後悔していたりするんですよね。だからこちらの「泣増」も何かしらの深い悲しみを持っていますし、こちらの「般若」も深い悲しみ、悩みを持っている点では共通していると思うんです。感情の出し方の違いですよね。

――今回の五雲能では「葵上」を勤められますが、どのような曲ですか。

「葵上」という題なのですが、私がシテとして勤めるのは六条御息所という、葵上に嫉妬している女性です。実際に葵上は役として登場はしておりません。舞台の正面に一枚の小袖が置かれていて、それが葵上として表現されています。

六条御息所は葵上に対する嫉妬から鬼になるわけですが、謡の詞章の中に

昨日の花は今日の夢と 驚かぬこそ愚なれ。

(昨日の花も今日は夢のごとく散ってしまう。

それに気付かぬとは何と愚かなことだろう。)

という詞章があります。自分で気づかないのは愚かだと言いながら、自分はいつまでもそこにいられないことも分かっていて、だけど誰かに聞いてもらわずにはいられない。誰かに語ったら少し心が晴れるかしら、という気持ちで梓弓(あずさゆみ)の音に引かれてやってくるんです。

――役をいただいてどのような印象をお持ちになりましたか。

気が重いなと思いましたね。やっぱり大変な曲だなと。謡の文量も多いですし、表現しなくてはいけないこともたくさんあります。

例えば、梓弓に引かれて音を探すようなところとか、その後の枕の段という仕舞にもなっている舞どころ、ワキとの祈祷の場面など、型としてもいろいろとありますし。枕の段の最後に葵上の小袖に覆いかぶさるような場面があるんですけど、そこもちゃんとうまく袖を抜くことができるか心配ですし、心配事がいっぱいで(笑)。

また、先ほども言った、六条御息所の、誰かに聞いてもらいたいな、という気持ちと、ただ聞いてもらうだけでは治まらないふつふつと湧き上がるものが出てくるというのを途中から表現しなくてはいけないのが難しいなと思います。

先日もお家元に稽古を見ていただきましたけれども、なかなか難しかったです。

――お稽古はお家元につけて頂いているとのことでしたが、他の方からお稽古を受けることはありますか。

父が金沢におりまして、父に教えてもらうこともあります。金沢では月に1回定例能がございますので出勤しますし、1~3月は「冬の観能の夕べ」という公演もありまして、この数ヵ月は金沢と東京の行き来が多いですね。

☆金沢能楽会別会能について

4月は定例能ではなく別会能。藪克徳先生は「高砂」のツレとして出演予定。

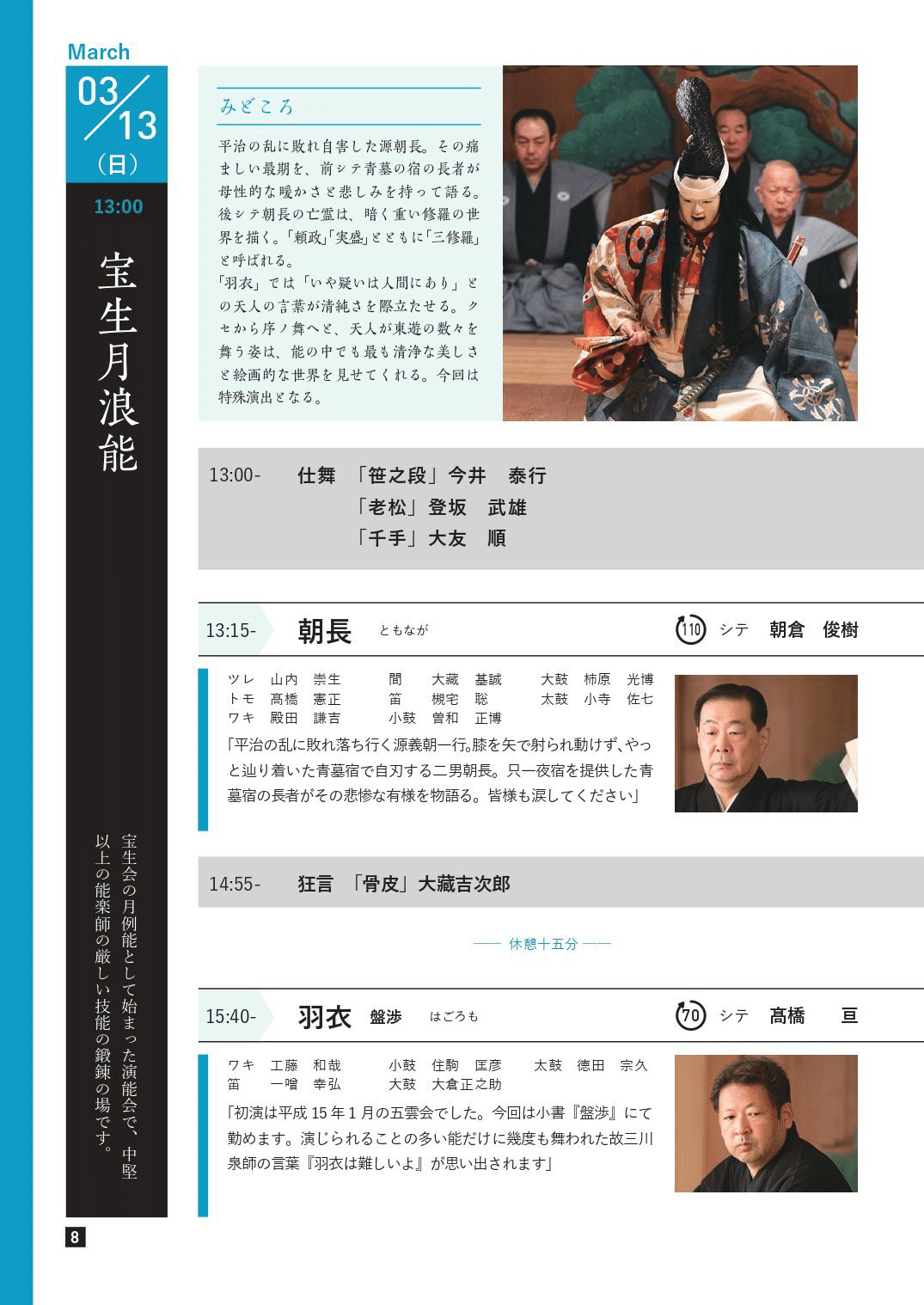

――3月の月浪能と五雲能の曲について教えてください。

3月の五雲能は、桜がどの曲にも出てきます。

「嵐山」は桜が舞台の正面に2本出ます。相舞という面をかけて二人で同じように舞う場面もありまして、面をかけると遠くは見えるんですけど、近くにいる人は全然見えないんです。なので、「嵐山」の相舞も見所です。

「花月」は曲の名前に花が出てきます通り、桜の季節に清水寺で自分の息子と再会する話ですが、舞づくしがありますので、動きを見ていても楽しいと思います。「葵上」の花は、先ほどご紹介しました「昨日の花は…」という詞章に表れておりまして、いろいろな「花」を見ていただけたらと思います。

月浪能は「羽衣」の桜、「朝長」は桜が散るような…。全部「桜」でまとめちゃうとだめですね(笑)。

――春を予感させる曲が多い印象ですね。

番組というのは少し先取りで組まれることが多いですね。ただ、毎年先取りで良い番組を作ろうと思うと毎年同じ内容になってしまいます。ちょっとシャッフルするんでしょうけど、そうすると装束が被っていたり、面が被っていたりしちゃうので、本当に番組作るのって苦労しますよね。

――最後に読者の皆様に向けてメッセージをお願いします。

宝生流には本当にたくさんの「推し面」があります。是非、皆さんも自分の「推し面」を見つけてみてください!

日時: 2月22日(火)、インタビュー場所: 宝生能楽堂楽屋、撮影場所: 宝生能楽堂楽屋、3月五雲能に向けて。

✨3月公演チケットのご購入はこちら。✨

藪克徳 Yabu Katsunori

シテ方宝生流能楽師

1974年、石川県金沢市生まれ。藪俊彦(シテ方宝生流)の長男。1980年入門。19代宗家宝生英照、20代宗家宝生和英に師事。初舞台「鞍馬天狗」花見(1980年)。初シテ「車僧」(2008年)。「石橋」(2015年)、「道成寺」(2016年)を披演。

稽古場情報やお問い合わせはこちら。

☆今回の面箱

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?