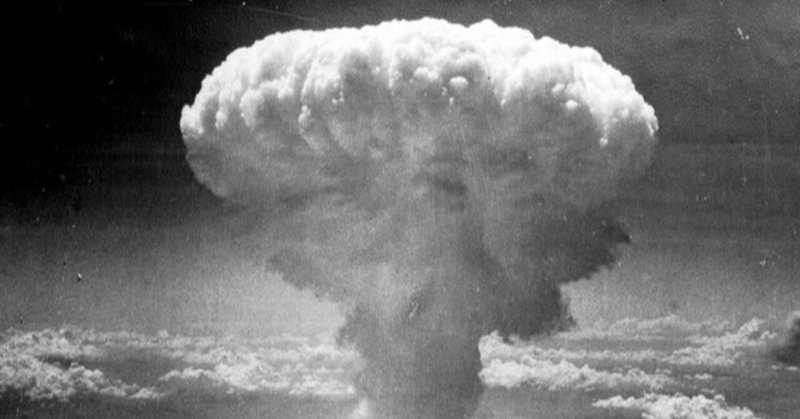

#原爆

The dropping of the atomic bomb was like a "human experiment to obtain data on killing power" made by the "madness" of war.

The title may be associated with a biased view. However, now that I was born and raised in Nagasaki and started to be aware of the curtain on my life, I felt the need to draw a conclusion. Perhaps this conclusion will be overturned in the