原爆の遺構は、私たちの住んでいる街そのもの

毎年、多くの修学旅行生や外国人ツーリストの方々が長崎原爆資料館や被爆遺構を訪れてくださっているようで、市民として、それは大変うれしいことだと思います。

しかし、皆さんタイトなスケジュールの中での訪問となることが多いせいでしょうか、資料館の展示やパンフレットに記載されている遺構だけが、現在残されているものだと理解されているように思えて仕方ありません。

「広島の原爆ドーム」のようなシンボル的な遺構が長崎には無い分、訪問者には見えづらい点はよく理解できますが、投下後70年以上(2016年現在)経ったとは言え、『 3000℃の熱線、秒速440mの衝撃波、人体を破壊し尽くす放射線 』によって、原子野と化した場所が、そう簡単に姿を隠しきるはずがありません。

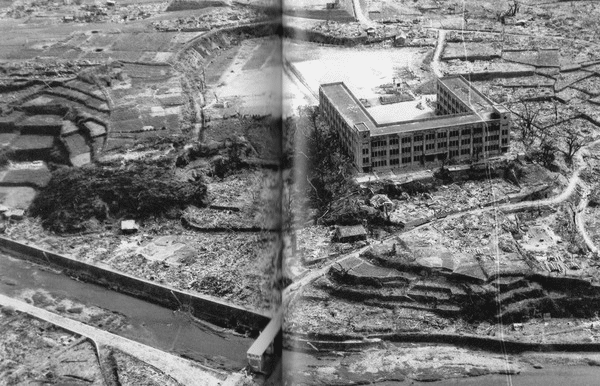

下の写真は、原爆投下後の山里小学校と、浦上川に架かる本大橋一帯を写したものです。

(説明のためにやむなく資料を引用させて頂いております。目的は戦争の悲惨さと平和の尊さを広く伝える為です。ご了承のほどお願い致します)

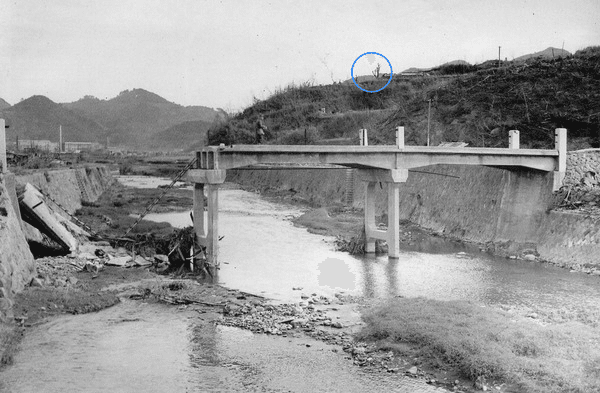

〇で囲んだ部分には、河原に降りるための階段のようなものが写っています。爆心から、この場所までの距離は760mあまり。上記のような熱線や衝撃波、放射線の容赦なく降り注いだ場所ということになります。

この場所は現在、どのような状況になっているのでしょうか・・・・

本大橋を別アングルの川下から撮った写真です。橋の上には一人の通行人の姿があり、爆風によって一部が吹き飛ばされた橋に、梯子を立てかけて昇り降りしながら通行をしていた状況がわかります。

やはりこの写真にも階段状の構造物がはっきりと写っています。これは平成28年現在どうなっているでしょうか?

上の写真と同じ付近を写してみました。川幅や橋の位置はほぼ変わっていないことがわかります。

階段の下の方は無くなっていますが、上半分はそのままであることがわかります。また、2枚上の画像をクリックして拡大して見てもらえばわかりやすいのですが、排水溝の位置も当時のままです。

近づいて確認してみましたが、構造的に戦後新たに作られたようなデザインでもないし、質感や劣化具合も昔からのものであるように感じました。

何の資料でも見たことはありませんが、この階段は、『 3000℃の熱線、秒速440mの衝撃波、人体を破壊し尽くす放射線 』に晒され、更には業火に包まれ、多くの犠牲者や救助者が歩き、また這い、そのような「地獄を目の当たりにした」構造物にほぼ間違いないでしょう。

この階段、残念ながら普段は通行することができないようになっています。しかし、手摺りもなく、やや危ないことから生活道路として利用されなかったことが、かえって残された要因となったのかもしれません。

反対側の階段。壊れた橋の上を歩いていた人は、ここを歩いていたのでしょう。

写真を撮った時、ひとりの外国人の青年が中州の岩に腰かけて、一心にスケッチをしていました。

失礼ながら画像を拡大してみると、川の中の鯉を描いているようです。この若者がどこから来て、なぜここでスケッチをしているのか、知る由もありませんが、何だか象徴的な光景に映りました。

そして川辺を散歩する親子連れや、楽しそうに話しながら歩いている人々。そして被爆時から残る階段たち。

やはり、のどかで平和な光景です。

そしてもう一つ。最初の写真には、山里小学校の近くに、焼け焦げた木が写っています。

平成8年に長崎市が発刊した「被爆構造物等の記録」によると、「山里国民学校の大楠」として被爆植物のリストの中に「現存、0,7km」と記載があります。(googleマップで距離を測定してみると、約625mでした)

現地に行ってみました。

青い矢印の場所にはクスが大きく育っていました。クスはもともと生育が早く大木になる樹木ですが、平成8年の調査で「現存」とありますから、この中に被爆クスがあるのは間違いありません。

このクスは矢印の被爆クスと形が非常によく似ています。

このクスなども場所から考えると、被爆クスである可能性が高いと思われます。

「思われます」としか書けないのは、いずれも何の看板も記載も見当たらないからです。

全国的にも知られる「山王神社の大クス」は爆心地から約832mであるのに対し、この山里小学校の被爆クスは爆心地から、わずか約625m(いずれもgoogleマップで測定)という至近距離で原爆を受けています。同じ被爆木でありながら、この扱われ方の違いに、一市民としては切なさを感じてしまうのです。

そして更に更に・・・・

この写真の中で、丘の上に見えるクスの木らしき樹木。爆風と熱線を受け、黒こげになりながらもやっと立っているように見えます。

黄色い丸の部分に、それらしきクスが見えています。近くに行ってみることにします・・・

そのクスはカトリック墓地の中に立っていました。もちろん「被爆植物」のリストの中にも記載がありません。

思い込みかもしれませんが、被爆後の写真に写っていたクスと枝の形が似ているような気がします。そして向かって右側の爆心方向にはいまだに枝が伸びきれないように見えなくもありません。

そして墓地のコンクリートに迫られながらも、力強く枝を伸ばしています。

ふと近くの墓石に目をやると、「昭和20年8月9日〇〇、〇才」と刻まれた文字が目に入りました。ある墓石には原爆投下日である8月9日に3人の幼い子ども達が亡くなり、その3日後の8月12日に母親が亡くなったと刻まれていました。長崎には、当たり前ですが、こういったお墓が少なくありません。

このクスの木、たとえリストにも載らず、会いに来る人がまったく居ないとしても、この丘の上から亡くなった人たちの魂をなぐさめ、今を生きる人々を見守っているように見えます。

知られようが、いまいが凛としてここに立ち、平和を訴え続けているような、そんな気がしました・・・・。

被爆遺構として登録され、広く知られることよりも大事なことは、私たちが、目に見えないところも含めて被爆遺構であるという意識を持ちながら、その上にある街で暮らしていくだろうし、その上にある平和な暮らしは、これからも意識して守っていかなければ維持できないものだということを心に刻むことだと思うのです。

(元記事作成:2016年1月)

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。