古代から日本人は感染症に苦しめられてきた――編纂1300年、『日本書紀』が記す仏教公伝と疫病の深い関係

文・ウェッジ書籍編集室

現在、世界中が新型コロナウイルスの渦中にありますが、人間と感染症の戦いはいまに始まったものではありません。日本人も古代より何度となく苦しめられてきました。

今年で編纂1300年を迎える『日本書紀』にひもとくと、第10代崇神(すじん)天皇の時代に疫病が大流行し、多くの人が亡くなって社会が混乱したという記述があります。このとき天皇は三輪山(みわやま)の神を祀(まつ)らせ、八十万(やそよろず)の神々も祀り、神社制度を整えると、ようやく疫病は収束して国は平穏になったとされます。つまり、感染症流行(パンデミック)は人間に大きな脅威を与えると同時に、社会の大変革の契機ともなっていたわけです。

ここでは、『日本書紀に秘められた古社寺の謎』(神道学者・三橋健 編、ウェッジ刊)より、仏教公伝後に起こった古代の激しい崇仏・廃仏論争の背景に、疫病の存在があったという驚愕の事実をみてみます。

『日本書紀』に記された欽明朝の仏教公伝

『日本書紀』は神話からはじまっているため、神々や神社にまつわる記述が多いのが特徴です。そのため、仏教とは関係が薄いというイメージをもっている人が多いかもしれません。

第29代欽明(きんめい)天皇(6世紀なかば)の事績を記している第19巻には、仏教が朝鮮半島の百済(くだら)から日本へはじめて正式に伝来した経緯、いわゆる「仏教公伝」のエピソードが詳しく記されています。

そしてこれ以降は、最終巻の第30巻にいたるまで、仏教や寺院に関する記事が頻出するようになります。『日本書紀』全体における最後から2番目の記事は持統(じとう)天皇11年(697)7月29日条ですが、それは藤原京にあった薬師寺の仏像の開眼会(かいげんえ)の記録です。

つまり、『日本書紀』は、日本の古代仏教や古代寺院に関する非常に貴重な記録ともなっているのです。このことは、『古事記』と比べた場合の、大きな特色のひとつでもあります。なかでも、仏教に関してまず知っておきたい重大なエピソードは、欽明朝の「仏教公伝」です。

百済から美しい仏像の献上を受けた欽明天皇は大変喜びましたが、そのまま仏教を受け入れることには躊躇(ちゅうちょ)し、臣下にはかります。すると、崇仏派と排仏派に意見がわかれたので、とりあえず崇仏派の蘇我稲目(そがのいなめ)に仏像を託したのです。

明日香村豊浦にある甘樫丘(あまかしのおか)。蘇我氏は丘の麓に邸宅を構えていたとされる

百済から仏像や経典などが献上され、欽明天皇はとくに仏像の見事さに感銘したという(『御歴代百廿一天皇御尊影』)

蘇我氏はもともと渡来人との交流が多かったので(蘇我氏を渡来系氏族とする説がある)、大陸・半島の先進文化に理解が深く、仏教に深い興味を寄せていたのかもしれません。それに対して、物部(もののべ)氏や中臣(なかとみ)氏は神社や神祇祭祀と関わりの深い、保守的な豪族でした。仏教受容をめぐる蘇我氏と物部氏の対立は、のちに大きな政治的抗争へ発展することになります。

崇仏派・蘇我氏とつながる日本最初の寺・豊浦寺

ここで注目したいのは、仏像(仏)が当時の人々に「蕃神」(あだしくにのかみ)、すなわち「異国の神」としてとらえられていた点です。つまり、仏教は、仏像という異国の神を祀るシステムとして認識されていたのです。

そして、その仏像はまず飛鳥の小墾田(おはりだ)にあった蘇我稲目の邸宅に祀られました。小墾田は飛鳥における蘇我氏の拠点でもありました。

その後、向原(むくはら)の稲目邸が施入されて寺になりました。伽藍(がらん)堂塔をそなえた本格的寺院ではなく、私宅に仏堂をもうけたような簡素なものだったと考えられますが、仏像はそこに移されたと考えられます。

「向原」が飛鳥のどこなのかは不詳ですが、仏教公伝に関するもうひとつの重要な史料である『元興寺伽藍縁起幷流記資財帳』(がんごうじがらんえんぎならびにるきしざいちょう)という平安時代までに成立したと考えられる文献によると、この向原の寺は敏達(びだつ)朝に場所を移して桜井道場(桜井寺)となり、推古(すいこ)朝には豊浦寺(とゆらでら)へと発展したようです。

また、豊浦寺は建興(けんこう)寺ともいい、推古天皇の豊浦宮を改めたものとされています。原史料の文意が明瞭さを欠くので判然としがたいですが、つきつめると、向原寺の後身が豊浦寺ということになるでしょう。となると、「向原寺=豊浦寺」は記念すべき日本最初の寺院ということになります。

現在、明日香村豊浦に向原寺(こうげんじ)と称する真宗寺院があり、飛鳥の豊浦寺の後身と称しています。敷地周辺からは建物の遺構が発掘されており、原初の豊浦寺や豊浦宮の遺構ではないか、あるいは蘇我稲目邸の跡ではないかなどといわれています。

現在の向原寺の周辺には、豊浦寺の遺構が確認されている(奈良県明日香村)

疫病が仏像・経典とともに持ち込まれた可能性

『日本書紀』欽明天皇の条にはまだ続きがあります。

〈稲目が仏像を受けて礼拝するようになると、国に疫病が流行し、多くの人々が亡くなった。そこで尾輿(おこし)と鎌子(かまこ)らは天皇に「これは仏教を受容したためです。一刻も早く仏像を棄て、幸福を願うべきです」と奏した。

天皇はこの意見を容れた。役人は仏像を難波(なにわ)の堀江に流し棄て、また寺に火をつけ、全焼させた。

だがこのとき、天に風も雲もないのににわかに宮殿が火災に遭った〉

結局、仏教公伝後まもなく、物部氏ら排仏派の主張が通り、天皇の許可のもと、廃仏が断行されました。疫病の流行が在来の神々の怒りによるものと受け止められたようです。実際は、百済から使節とともに感染症のウイルス・細菌が持ち込まれてしまったのかもしれません。

百済から献上された釈迦仏の金銅像は難波まで運ばれて廃棄され、寺は焼かれました。その「寺」とは、旧稲目邸の向原寺であった可能性も考えられます。

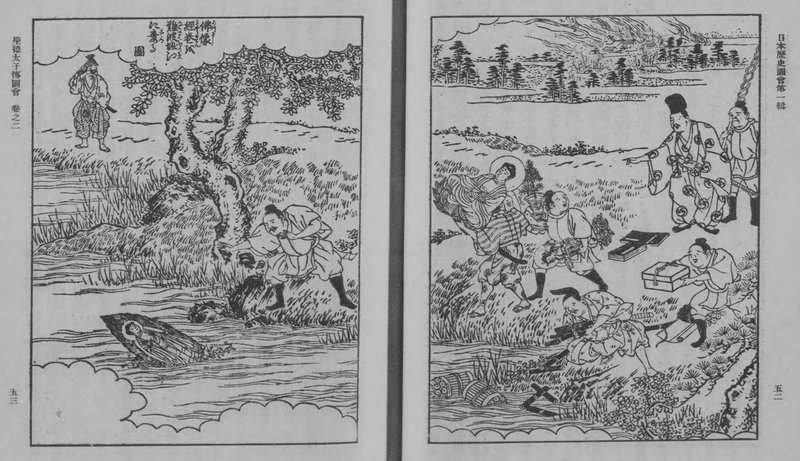

物部氏は仏像廃棄を天皇に奏上。仏像は難波の海に流され、伽藍には火をかけられた(西村中和画『聖徳太子伝図会』)

さらに破仏後、奇妙なことに天皇の宮殿も焼けてしまいます。当時の人々はこれを、棄てられた仏が神としてなした「祟り」と考えたようです。このように仏教公伝時の騒動は、疫病の蔓延を背景とした、「在来の神」と「仏という新来の神」が繰り広げた抗争でもあったとみることができるのです。

――古代の崇仏・廃仏論争については、『日本書紀に秘められた古社寺の謎』(ウェッジ刊)で詳しく触れています。本書では、このほか疫病を鎮めるために大物主神(おおものぬしのかみ)を祀った大神(おおみわ)神社をはじめ、『日本書紀』の舞台となった30の古社寺を謎解き風に紹介。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。