轟音を響かせ、日本最東端の“ハイカラな町”へ(根室・JR根室本線)|終着駅に行ってきました#6

道東を代表する漁港を抱える町、根室。進取の気質に富んだ町には、ハイカラな洋食と建物、心地よいジャズを流す喫茶店と、よそ者を快く受け入れる酒場。そして轟音を立てて走り続けてきた鉄路がありました。〔連載:終着駅に行ってきました〕

文=服部夏生 写真=三原久明

「すみません、ちょっといいですか」

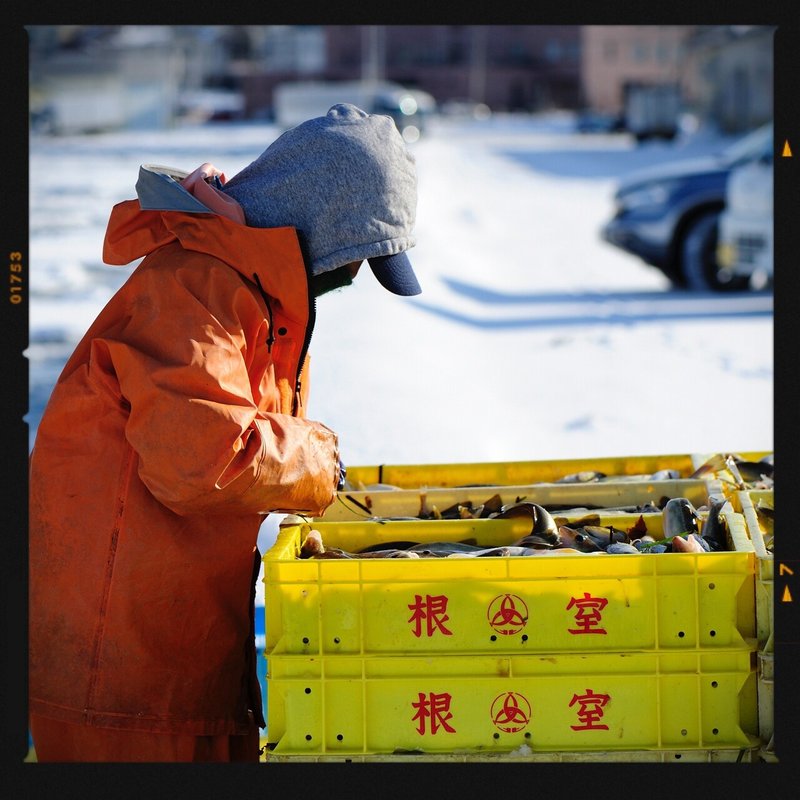

ここは、北海道の根室港。硬く凍った雪の向こうには海が広がり、かなたにはうっすらと国後島が見える。港の突端では、海から戻ってきた漁船が水揚げを始めている。それを目ざとく見つけた海猫たちが、騒々しく鳴きながら飛び回る。これでもかという旅情満載の景色を歩いていると、後ろから控え目に声をかけられた。

振り返ると、いつの間にか警官がついてきていた。

「失踪してしまった大学生がいるんですよ。お手数ですが、一応、身分証明書を見せてもらえますか」

へどもどして免許証を出しながら、自分の格好を確認した。ヘリンボーンのコートこそ着ているものの、歩きやすさを考えて、下はジーパンにトレッキングシューズ。背中にはリュックを背負っている。くたびれた中年の顔さえ見なければ、いかにも失踪中の大学生的な身なりである。

「私、終着駅をめぐる旅をしていまして、今回は根室にきたんです、で、港を見学に来ていまして」

昔から警官を見ると、さして悪いことをしていなくても無闇に緊張するたちである。聞かれもしないのに、来訪目的を早口で伝えた。怪しまれたくないと思って口にしたのに、むしろ失踪学生よりも数段怪しい人になってしまった。そう気づいて焦っていると、警官たちは免許を返しながら「お時間を取りました、失礼しました」と言って、あっさり車を走らせて向こうへ行ってしまった。一人になってから気づくと、真冬にもかかわらず、うっすらと汗ばんでいた。

お目当ての魚にありつけたのか、どうか。海猫たちは、すっかり周りからいなくなっていた。

* * *

根室には前日に到着した。釧路まで飛行機で飛び、そこから根室本線に2時間弱揺られて来た。1両編成のディーゼルカーは、エンジンを唸らせ快調に走り出したのも束の間、急に警笛を鳴らしつつ減速しはじめた。何事かと運転席の横までいくと、前方の線路に蝦夷鹿の群れがいるのである。列車が少しずつ近づくと、彼らが「仕方ねえなあ」という様子で渋々線路の上から降りていく。最初のうちは、徐行するたびに前まで行って、一部始終を見届けて、旅情を感じていたが、だんだん慣れてきた。何しろ、車窓を見ていると、そこここに蝦夷鹿の群れがいるのである。レア度がなくなると、いちいち徐行を強いる彼らのことが疎ましく感じてきた。我ながら勝手なものである。

列車は、蝦夷鹿のご機嫌を伺いつつ内陸部をひた走っていく。低灌木が並ぶ素寒貧(すかんぴん)とした光景が続いて、少し退屈してきたら、厚岸(あっけし)の近くで海辺に出た。凍った水面の上にうっすらと雪がつもり真っ白な雪原と化した厚岸湖は、冬の透明な青空とのコントラストも鮮やかで、ひときわ印象に残った。

その後、再び内陸部を走りながら、しばし。少し民家が増えて来たと思ったら、根室の駅に到着した。

ぬくぬくとした車内で暖まった体に、エッジの立った冬の空気が心地よい。ディーゼルカーの後尾に回ると、車体にべっとりと着いた雪を、駅員がブラシで擦り落としていた。その光景と肌さす寒さが、僕に道東の終着駅に来たことを実感させた。

* * *

駅前は閑散としていた。大きなロータリーと片側3車線の広い道が、かつての繁栄を彷彿とさせるが、通勤客のものと思しき自家用車と客待ちのタクシーが何台か待つだけで、人影はほぼない。

「この先、もう線路はないんですよ」

納沙布(のさっぷ)岬に行きたい、という女性に、鉄道がないので、バスで行くしかない、と駅員が丁寧に説明しているのである。

根室駅は、道央の滝川から延々443km続く根室本線の終点として、大正時代の1921年に開業した。当時の根室は、道東最大級の町として栄華を極めていた。根室駅も、昭和に入ってすぐに海産物を運ぶための根室港貨物支線が開業するなど、陸の玄関口として賑やかな日々を過ごした。

風向きが変わり出したきっかけは、モータリゼーションだった。冷凍技術の発達もあって、海産物の輸送にトラックが多用されるようになり、65年には貨物支線が廃線となった。77年前後から世界的な取り決めとなった「各国の岸から約370kmの中に外国の船が勝手に入って漁をしてはいけない」というルール、いわゆる「200海里水域制限」が、沖合漁業を中心に発展してきた根室の漁業にも打撃を与える。漁獲高のじりじりとした減少に歩調を合わせるかのように、人口も75年の45,000人強*をピークに減り続けていった。

*国勢調査による

当然、鉄道にも影響が出た。84年には貨物、86年には荷物の取り扱いが終了。利用客も一貫して減少し、釧路との間の通称「花咲線」の輸送密度は2015年度には1975年度の1/4にまで落ち込んだ。そしてついに、2016年にはJR北海道が、花咲線は「自社単独では安全な鉄道サービスを持続できない」線区であること、要するにお手上げ状態だと発表した。

経費削減などに努めつつ、上下分離方式の第三セクターへの転換も視野に入れながら、どうにか維持をする。僕が乗って来た鉄路は、いつ廃線になってもおかしくないほどの状況だった。ちなみに、蝦夷鹿たちは、道東地域だけで年間で1,000件を超える鉄道事故や緊急停車を引き起こしているという。好きで邪魔しているわけもないが、青息吐息の鉄道にとっては、悩ましい存在である。

駅の脇に設けられたバスセンターに納沙布岬へのバスが入って来た。先ほど質問していた旅行客と、病院帰りと思しき老人が数名乗り込む。その様子を見て「俺もバスに乗って岬に行ってくるよ」というミハラさんと別れ、街を見てみることにした。

* * *

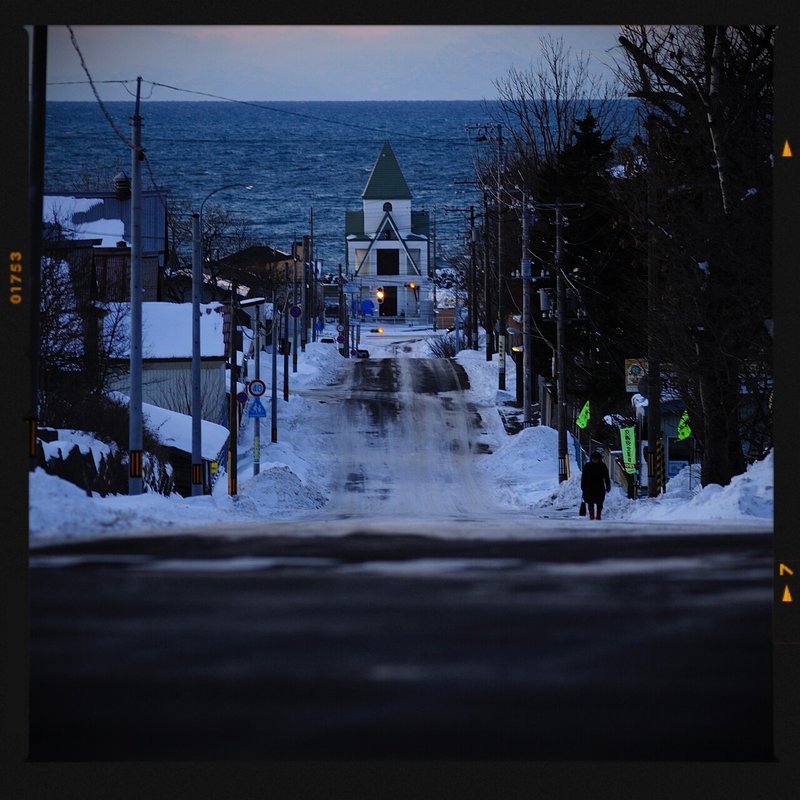

駅を出て大通りに出ると、長い下り坂の先に海が見えた。根室の市街地は、その坂を降りたところにあった。道案内の標識や、歓楽街の看板。街中の至るところに日本語表記に添えてロシア語が書かれている。海産物を売りに来るロシア人たちがお金を落とすのだと、先ほど立ち寄った観光案内所の人が教えてくれた。彼らは金払いがいい上に、飲みの席でもマナーがいいという。化粧を落としたようにうらぶれた昼間の飲み屋街を歩いていると、自分が日本にいるのかどこにいるのかわからなくなってきた。

海を見に行こうと思ったが、その前に、少しお腹が空いたので、狙いをつけていた喫茶店で、「エスカロップ」なる名物を食べることにした。インターネットの情報を斜め読みしたところ、バターライスの上にとんかつをのせ、そこにデミグラスソースをかけた料理らしい。

持ってこられたエスカロップは予想以上のうまさだった。やや淡い色のソースが、主張しすぎず、それでいてボリュームのある食材を、口当たり良くまとめる。まさに「洋食」を体現するような優しい味が、華やかな心持ちにしてくれる。

「根室は、もともと喫茶店文化が根付いていたんです。エスカロップが市内に広まったのは昭和50年頃。あの頃は、町の全盛期だったなあ」

店主に、おいしかったと伝えると、根室の話になった。

「ハイカラな町だったんですね」

「うん、200海里制限が決まる前までは、町も盛り上がっていたんですよ」

店を辞して外に出ると、少し寒くなってきていた。海を見るのは明日にして、駅の方にゆるゆると戻った。市街地を出鱈目に歩いていると、店主の言う通り、洋風建築がちらほらと目に入る。屋根が緑色の教会が、冬の空にひときわ映えていた。

駅前は、来た時と変わらず静かだった。ミハラさんと約束した待ち合わせの時間まで、まだ少し余裕があった。寒い中じっと立っているわけにもいかない。駅前通りを往復して、1軒だけ開いていた喫茶店に入ることにした。

「いらっしゃいませ」

酒場と同じで、喫茶店にも入った瞬間にわかる「品格」がある。この店は、文句なく「有り」の方だった。レンガを積み上げて作られた壁。食器棚に並べられたコーヒーカップ。別の棚にはぎっしりと詰められたジャズのアナログ盤。アンプとスピーカー。どれもが明確な意思と基準を持って選ばれ、きちんと整理され、丁寧に磨かれていることがわかる。

ジャズ喫茶にままある「敷居の高さ」への緊張感は、店主とその奥方と思しき二人の笑顔を見て、すぐに吹き飛んだ。心やすくレンガ作りのカウンターに陣取って、ストレートコーヒーがずらりと並ぶメニューを一通り見てから、ブレンドを頼んだ。

出されたコーヒーも文句なくうまかった。暖かさが体をほぐし、苦味とほのかな酸味が頭をスッキリさせる。寒い地だからこそ、身にしみる味だ。客は僕一人だった。

「お店、どれくらいになるんですか?」

「40年くらいになります」

「風格ありますね」

「でも、私はまだ1年も経たないんです」

「え?」

風貌があまりにも店に馴染んでいたので、にわかには信じられなかった。

「もともと私、東京のサラリーマンだったんです。定年まで40年以上」

東京で暮らす日々の中で、店主夫妻はいつしか、定年後にジャズ喫茶を開くことを目標とするようになった。仕事が休みの日には、焙煎から淹れ方までコーヒー屋で学び、スピーカーやアンプ類をこつこつ買い集めていった。そして、会社を勤め上げたタイミングで、閉店したジャズ喫茶の新たなオーナーを根室市が募集しているのを知った。

「私たち、根室には全く地縁がなかったんですよ。でも、こんな機会まずない。縁がなければこれから作ればいいじゃないかって妻とも話してね、応募したんですよ」

晴れて日本最東端のジャズ喫茶の新オーナーとなった。かかりつけの病院を持つ母親を残しているので、東京との行き来も頻繁にしなければならないが、さほど苦にならないと言う。

「初めての冬を迎えたんですけれどね、みんなから『寒いよ』と脅かされていて。どれだけのものか、おっかなびっくり過ごしているんです」

女将がそう言って笑う。

「でも、この町の人はみんな優しいです。常連さんたちもいろいろ教えてくれて。なんか、町全体が大きな家族みたい」

根室市の現在の人口は2万5千人前後。前述の75年から半分近くまで減ってしまった。高齢化も進んでいる。65歳以上の割合を表す高齢化率は30%以上で、全国平均を上回る。人数は少なく顔馴染みが多い分、人の繋がりは緊密になっているのかもしれない。

「確かに、昔はもっと賑やかだったみたいですよ。ジャズミュージシャンたちが来てコンサートを開いていたそうですから」

店主がそう話して、当時のライブアルバムを見せてくれた。なかなかの顔ぶれだった。エスカロップといいジャズといい、この町には、ハイカラな文化を楽しむ精神が根付いていたのである。

「そうなんです。今ではさすがにホールでのコンサートは簡単にはできないかもしれないけれど、このお店で小さなライブとかやれるようになったらいいなと思っていて」

コーヒーをお代わりして、根室駅のことを聞いてみた。

「私たちが考えていた『駅前』とはちょっと違っていますね」

女将がそう言って、少し笑った。確かに東京の駅前とは店の数も人の流れもまるで違う。

「乗降客は、1日200人もいないって聞いていますけれど、もしかしたら、それよりも少ないかもしれません。1両編成でも席が埋まっていないことが多いんです」

「東京は10両編成でも満員になりますもんね」

「ええ。ただね、花咲線の存続に関しては、根室市も本気になっているみたいです。鉄道がなくなるのは、避けたいんでしょうね」

確かに根室市をはじめとした沿線自治体は「北方領土隣接地域と道央圏を結ぶ唯一の鉄路として、花咲線を維持していく」という総意のもと、ラッピング列車を走らせるなどしながら魅力をアピールし始めている。市がPR動画の制作費を募った際には目標額の約9倍の3億円が集まるなど、周囲の人々の思いも熱い。

首都圏と道東では「鉄路」の持つ重みが違うのかもしれない。こと需要の「量」に関しては都会と田舎では比べ物にならない。しかも道路が発達したことで、冬季の北海道におけるライフラインとしての鉄道の優位性も薄れている。だが、理屈では割り切れない「重み」があるように感じた。

「あ、俺もコーヒーください」

カメラバッグを抱えたミハラさんが喫茶店に入って来た。

「今日は見晴らしがいい日だったみたいでね、北方領土に建っている教会まで見えたよ」

興奮気味にそう語るミハラさんの話を、店主夫妻も頷きながら聞き入っている。

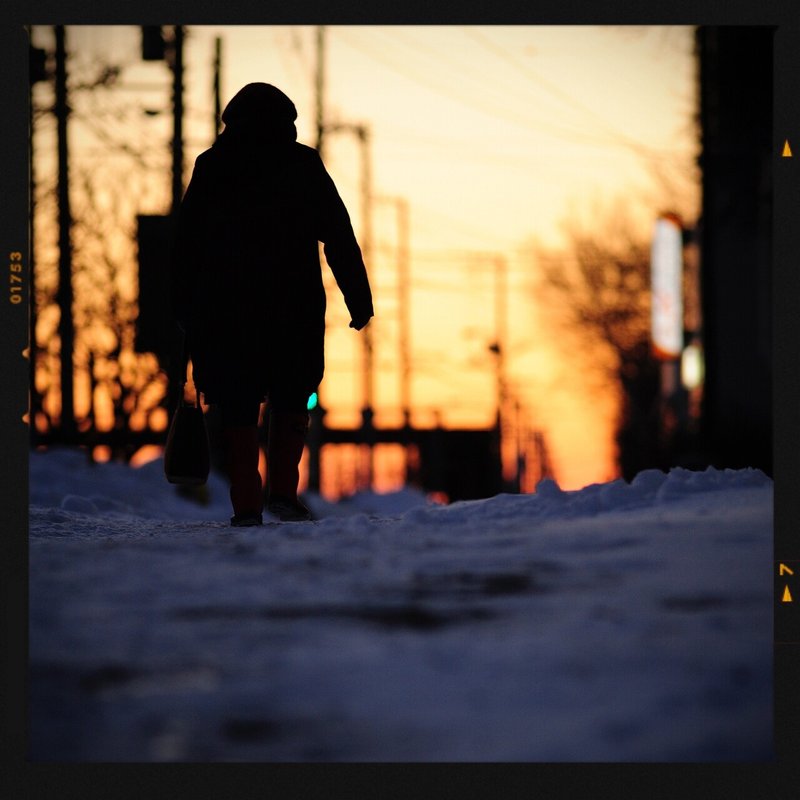

外に出たら、すっかり暗くなっていた。一杯飲む時間である。

駅前には飲食店がほぼない。その中で、ひときわ暖かそうな雰囲気を醸し出していた、赤のれんを降ろしている店に入った。

「はい、おつまみ、ご自由にどうぞ」

注文してすぐ、ハイボールと一緒に、お母さんが持って来てくれたタッパーには、イカとタコの塩辛に、昆布、魚卵の醤油漬けがたっぷり詰められていた。

ここは道内でも有数の漁港を有する町であることを、今更ながら思い出した。

「この卵、なんの魚かわかる?」

あまりのうまさに目をつむっていたら、頭上からお母さんの声が聞こえてきた。

「全くわかりません」

「正解は、こまい」

「へえ、あんまり聞かない名前ですね」

「お客さんたちどこから来たの?」

「東京です」

「じゃあ、こまいの焼いたのも食べてごらん」

聞けば根室港の名物だという。頭からかぶりつくとしまった身から、滋味が溢れ出てきた。

「東京から来たんだったら、かにも食べていきなよ。とれたての茹でたて。一杯500円」

今度は町の南側にある花咲港の名物を勧められた。一も二もなくお願いすると、立派なかにが持ってこられた。

「待っててごらん。特別サービスでハサミで身を出してあげるから」

そう言うと、パチリパチリと上手にハサミを操って、かにを切り分けてくれる。この身を味わうといい、そっちのミソもおいしいわよ。そんな世話焼きに「うまいもん食べていって」というまごころがこもっている。それが嬉しくて、味も何割か増しでおいしくなっていくような気がした。

一息ついて、周りを見渡すと、あちらこちらで常連たちがかにを食べている。喧騒の中に、パチリパチリという音が、リズミカルに鳴り響き、聞きようによってはパーカッションのようでもある。

「お母さん、お店、忙しいのにありがとうございます」

ひととおりかにを堪能したミハラさんが、ふうと息をついてお礼を述べた。

「いいのよ、気にしないで」

「ずいぶん賑やかですね」

「もうみんな家族みたいなものでね、ありがたいね。でも昔はもっと町に人も多くて、大変だったのよ。大きなお祭りもあってさ」

その後も、お母さんは、常連たちの注文を捌きながら、合間をみて我々の席に来ては、あれこれ気にかけてくれた。勧めに従ってあれこれ食べているうちに、ラーメンまで平らげてしまった。酔っ払う前に、満腹になってしまった。

「こまい、日持ちするから。持って帰りな」

お会計の時に二人分のパックを渡された。その分のお金も払いますよと二度ほど言ったが、「何言ってんの、気にしないで」とにこにこしながら、受け取ろうとしなかった。

宿への道のりの間、そのパックはコートのポケットの中で、ぼくの手を温め続けてくれた。

翌日、釧路に戻る列車に揺られていると、次第に空が曇ってきた。今にも雪が降りそうな陰鬱な空模様の下、ディーゼルカーは素寒貧とした風景の中を走り続ける。平日の午後にも関わらず、根室からは30人近くが乗り込んだ。喫茶店の店主が言う通りで、席は全て埋まらない。だが、決して悪くはない人数だ。「最近、乗っていただく方が多くなってきています」と言っていた駅員の話も素直にうなずける。

運転席の横では、男の子が、来た時の僕のように前をじっと見ていた。対向列車も来ないし、景色の変化も乏しいかもしれないが、彼は全く飽きる様子もなく立ち尽くしている。

少し前に、根室の隣にある別海町(べつかいちょう)を訪れた時のことを思い出した。

牧場と畑と原生林が交互に現れる道を車で走っていると、不意に古い駅舎が現れた。案内板を見ると、そこは廃線となったローカル線の駅の跡だという。線路が残されたホームや待合所を見ていると、昭和時代の北海道で、鉄道がどれほど重要なライフラインであったかが静かに伝わってくる気がした。

舗装されていない駅前広場の向こうに、かつてここを走っていた簡易軌道の車庫と車両が保存されていた。簡易軌道とは、北海道各地に建設された小規模な鉄道である。その名の通り、小さくて華奢な車両は、屈強な大人が数人で押したら倒れてしまいそうだ。この車両や貨車が、かつて、別海のいくつかの集落の人と、牧場で取れた牛乳を国鉄の駅まで運んでいたのだという。

東京に戻って、簡易軌道の資料を取り寄せてページをめくると、大人も子どもも一緒になって乗り込んだ車両が原野の中を走っていく光景が写っていた。

簡易軌道が小さな集落の人やものを運び、国鉄のローカル線がそれらを集め、さらに根室本線をはじめとする幹線が都会へと集約する。まさに鉄道が社会における血管のような役割を果たしていた時代の写真だった。そこには過不足がなかった。暮らしていくために必要なものが用意され、人々はそれを大事に使い続ける。シンプルな仕組みだ。当然、現代とは比べるべくもない素朴なインフラであることは疑いようがない。現代の技術を否定する気は微塵もない。だが「便利さ」は必ずしも「過不足のなさ」とイコールではない。今あるものを受け入れ、その仕組みを知り、工夫を凝らしながら付き合っていく方が、充足することだってある。

簡易軌道と同じく幹線もいつかその役割を失う日が来るのかもしれない。だが、その鉄路が繋げてきたものが便利さだけだったら、PR映像のために3億円もの寄付が集まるだろうか。便利さだけではないその「何か」は、鉄路がなくなっても、果たして残るものなのだろうか。

駅前の喫茶店で、いつの日か、ジャズライブが開催されたらいいな、と思った。

すべての音に明確な意図と意志があり、すべてのパートが密接に絡み合う。そんな過不足のない音楽には、いかなる説明も意味をなさない。だから、聴衆は想像をはじめる。耳に入って来た音の余韻は、何年にもわたり、記憶の中で何度も繰り返され、自らの体験によって色付けされていき、やがて自分にとって特別な意味を持つようになる。そんな生涯で何度体験できるかわからないような音の「奇跡」が起こるかもしれない。そう期待して、あの店を再訪する価値はあるはずだ。

根室は、もともとは、季節による人口流動の大きな町だったという。常によそから空気が入ってきた町だから、ハイカラな洋食やジャズを楽しむ文化があったし、ロシア人や失踪学生風の中年のような「よそ者」だって、こだわりなく迎え入れる余裕を持っている。

そんな懐の深さを持つ町に、もう一つ、いや、もう二つ、奇跡が起こってもいいように思えた。

* * *

釧路駅に着く頃には、雪が本格的に降り出していた。

度重なる鹿の妨害にも飽きることなく、最後まで前に立っていた男の子に、運転手が「また乗ってよ」と声をかける。彼のことを一人の仲間として認めているような様子に、男の子もうん、と力強くうなずく。この子が大きくなって花咲線を再訪する日が来ることを、僕はそっと祈った。

「多分、飛行機、欠航するよ。さっさと手続きして、釧路で泊まって、おいしいものでも食べない?」

ミハラさんの声で我に返った。

「いいですね、何が名物なんだろう。とりあえずあっちで調べません?」

我々は、足早に駅の観光案内所へと急ぐのであった。

文=服部夏生 写真=三原久明

【単行本発売のお知らせ】

本連載をもとに加筆修正して撮り下ろしの写真を加えた書籍『終着駅の日は暮れて』が、2021年5月18日に天夢人社より刊行されます。

▼お求めはこちらから

服部夏生

1973年生まれ。名古屋生まれの名古屋育ち。近所を走っていた名鉄瀬戸線・通称瀬戸電に、1歳児の頃から興味を示したことをきっかけに「鉄」の道まっしぐら。父親から一眼レフを譲り受けて、撮り鉄少年になるも、あまりの才能のなさに打ちのめされ、いつしかカメラを置く。紆余曲折を経て大人になり、大学卒業後、出版社勤務。専門誌やムック本の編集長を兼任したのちに、フリーランスの編集&ライターに。同じ「鉄」つながりで、全国の鍛冶屋を訪ねた『打刃物職人』(三原久明と共著・ワールドフォトプレス)、刀匠の技と心に迫った『日本刀 神が宿る武器』(共著・日経BP)といった著作を持つ。他、各紙誌にて「職人」「伝統」「東京」といったテーマで連載等も。趣味は、英才教育(!?)の結果みごと「鉄」となった長男との鈍行列車の旅。

三原久明

1965年生まれ。幼少の頃いつも乗っていた京王特急の速さに魅了され、鉄道好きに。紆余曲折を経て大人になり、フリーランスの写真家に。95年に京都で撮影した「樹」の作品がBBCの自然写真コンテストに入賞。世界十数か国で作品展示された結果、数多くのオファーが舞い込む。一瞬自分を見失いかけるが「俺、特に自然好きじゃない」と気づき、大物ネイチャーフォトグラファーになるチャンスをみすみす逃す。以後、持ち味の「ドキュメンタリー」に力を入れ、延べ半年に亘りチベットを取材した『スピティの谷へ』(新潮社)を共著で上梓する。「鉄」は公にしていなかったが、ある編集者に見抜かれ、某誌でSLの復活運転の撮影を請け負うことに。その際の写真が、数多の鉄道写真家を差し置いて、教科書に掲載された実績も。趣味は写真を撮らない乗り鉄。日本写真家協会会員。

※この記事は2019年1月に取材されたものです。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。