開拓地の酒場に集う、心やさしき荒くれども(小島新田・京急大師線)|終着駅に行ってきました#5

工場地帯の入り口にある、昭和の香りを今もとどめる終着駅は、日本の産業を下支えしてきた京浜工業地帯に勤める人たちの玄関としての役割を今も果たしています。そんな駅のそばにある、スタンドの酒場には、ちょっぴりラフで、ほんのりあったかい空気が流れていました。〔連載:終着駅に行ってきました〕

文=服部夏生 写真=三原久明

小島新田駅に降り立った我々を出迎えたものは、風の音だった。

夕暮れ時。ミハラさんと待ち合わせて、京浜川崎駅から大師線の赤い車両に乗り込んだ。5キロにも満たない短い盲腸線だが歴史は古く、川崎大師参拝用の鉄道として明治時代に敷設された。急カーブに車輪を軋ませながら十数分。高校生達と一緒にゆられて、7駅目の終点が小島新田駅だ。

車止めの横を通り過ぎて改札を出ると、歩道橋への階段が出迎えた。

自動車がすれ違えるほど幅の広い歩道橋は、駅のすぐ先に川のように横たわる川崎貨物駅の広大なヤードを乗り越え、その先の工場群へとつながる。

古めかしいディーゼル機関車が貨車を従えて行き来する横を、時折、海底トンネルから高速で長い貨物列車が駆け抜けていく。

鉄が軋む音に混ざって、フェンスの金網を通り抜ける風の音が聞こえてくる。ひゅうひゅうというその音は、耳をすますと、通奏低音のように駅の周りに漂い、西部劇の荒野のシーンに入り込んだような錯覚に一瞬、陥らせる。

現在の小島新田駅が開業したのは1964(昭和39)年だ。

それまでは埋立地の工場群の中にあった。しかも終点ではなく、線路はその先まで続いていた。記録によると1945年初頭に全線が開通し、終着駅では川崎市電と接続していた。大師線は盲腸線ではない時代があった。参拝客輸送に加え、工員輸送とともに日本を代表する工場地帯から生み出される製品を輸送する役割もあり、重要な路線だったのだ。

ところが街と工場群の間に広がる湿地帯(競馬場があった時期もある)に、貨物駅が建設されたことを機に、海沿いの路線は廃止され、小島新田駅は貨物駅の「手前」に移設された。貨物駅が人工的な「川」の役目を果たし、新駅はその川に突き当たる場所まで後退して、盲腸線の終点となった。

かつての小島新田駅があった交差点まで歩いてみた。

歩道橋をわたると、広い国道に突き当たる。その先には工場の門。国道にはトラックに混じり、色とりどりのバスが走る。従業員を乗せて工場と最寄り駅を結ぶ各企業の専用バスだ。

埋立地を走るかつての路線の晩年は、赤字だったという。工場も、勤める人たちも、トラックやバスで、ターミナル駅に輸送される現在のスタイルの方が、合理的で楽。大師線がもとの盲腸線に縮小されたのは、時代の流れだ。

では、小島新田駅は時代に取り残された終点か、といえば、どうもそうではなさそうだ。この駅の利用者数は1日平均で約21,000人。京急線全72駅中30位前後。需要は少なくない。

海へとつながる細い運河脇から、奥の工場から上がってきたと思しき人々が、こちらに向かって歩いてくる。

そういえば少し前に17時を知らせる音楽が、街中に流れていた。

仕事上がりの彼らに混ざって駅へと戻る。途中の町工場からも工員たちが加わる。仕事中は作業服を着ているのだろう、オフィス街と異なり服装はまちまちだ。このまま町で遊ぶつもりだろうか、めかし込んで、早足で歩く若い男たちが目立つ。一方、年配の男たちは洗いざらしのポロシャツにジャンパーをコーディネートして、ゆるゆる歩いていく。女性のヒールの音が彼らの雑談の中に混ざる。

朝の出社時間帯はさらに大勢がまとまってここを歩くのだろう。歩道橋の道幅がかくも広い理由が、腑に落ちる人の波だ。

一方で、駅前の小さな商店街は、駅の繁盛ぶりとは有体に言って、隔たりがある。よろず屋に布団屋、カラオケボックスが点在するものの、ほとんどは居酒屋。生活に密着している感じがあまりしない。

駅の周りも歩いてみることにした。

すぐに総合病院の大きなビルが目に入る。その横にはマンション群。自転車に乗った子どもたちが飛び出してきた棟の1階には学習塾と薬局。裏手にはスーパーマーケットがある。地元の人たちは、この一帯の店をもっぱら利用しているようだ。

元は農道だったとおぼしき道を歩いた先の四つ角には小さな神社があり、子どもたちが遊ぶ横で、老夫婦が落ちる陽をいとおしむかのようにベンチに座っている。住む人の息遣いが感じられる、いい街だ。

しかし、住宅街として発達したのは割と最近という雰囲気だ。なんらかの理由で撤退した工場の跡地に、真新しい民家やマンションが建っていく。住宅街としては、発展途上なのだろう。

駅前の商店街に戻ると、薄暮れの中、人々が三々五々と店の中に吸い込まれていく。

「ここはビールが安いんだよ」と、片腕のない男が、仲間たちをエスニック系の飲食店に誘う。ひとりの男がのれんをくぐった焼き鳥屋のカウンターは常連と思しき人たちで満員だ。

ここは、工場に勤務する男たちに愛用され、息づいている商店街なのだ。

* * *

約10軒ある店の中で、ひときわ活況を呈している立ち飲み屋に入ることにした。

アルコールを嗜むようになって20余年。初めての居酒屋に入る時は、いまだに緊張する。

客が数人、こちらをじろりと見るような店は「はずれ」だ。

居心地の悪い思いで、空いた席に座り、品書きを見る。どれがおすすめか。それよりもまずは酒だ。注文して、話を聞こうとするが、店員は常連客と内輪の話で盛り上がったままで、こちらに来る気配がない。仕方なく声を出して呼ぶと、常連たちがこちらをじーと見る中、しんどそうに注文を取りに来る。当然のごとく注文した品はすぐにはやってこない。

常連にあらずんば人にあらず。

でも常連には簡単になれやしない。枠はすでに全部埋まっているし、そんな簡単にあけてもらえない。根気よく通い続け、店の空気にこちらが染まってようやく補助席が出される。

常連が店をダメにしたのか、店が常連をダメにしたのか。もたれあいの悪循環。

二度と行くか、という話であるが、そんな居酒屋、実は意外に多い。

大人になって知った「知らなくてもいい世間」ベスト20くらいには、ランクインする事実だ。

* * *

ここの立ち飲み屋は「あたり」だった。

入った瞬間に、若夫婦とおぼしき店主と女性がいらっしゃいと迎える。入り口に陣取った年配の二人連れも出来上がった笑顔でこちらを振り向く。

注文の聞き方も、分け隔てがない。

「いつものでいいかな」

だが、常連が入ってくると、さりげなくそんな声をかける。ちょっとした気遣いが感じられる、適度な距離感だ。

期待を膨らませつつ頼んだ煮込みもよかった。

スープの味はあっさり目。モツを噛み締めると、嫌味のないしっかりと煮込まれた味が口に広がる。新鮮な素材をきれいに洗って作っているからこその芸当だ。

煮込み150円。モツ焼き80円。ほかの料理も300円出せば高級品。

安くて、うまい。

目の前に小銭入れ用の小皿が置かれる。

先払いで料金を出すと、ここにお釣りを入れてくれる。

しばらく様子を見ていると「今日の予算」をここにおいて、なくなり次第、店を出るのが作法らしい。なかなか洒落ている。ひとりだいたい2000円。長居はせず、1〜2杯できりあげる客が多い。

とはいえ、とぐろを巻く客だってじゃけんにされているわけでもない。店に入った時に「出迎えて」くれた年配の常連客が、ご自慢らしきテンガロンハットをかぶった姿を披露している。店主が悦に入った彼の顔を携帯で撮って周りの客と笑っている。

ああ、西部劇に出てくる開拓時代の町の酒場、こんな感じだったのかな。

ふとそう思った。

埋立地という「開拓地」で仕事をした男たちが、駅馬車のターミナルがある町に戻ってきて、ひとときの休息を酒場でとる。

ひゅうひゅう橋を渡る風の音はBGM。タンブルウィードのひとつも転がってきて良さそうだ。

ただ、大きな違い。それが、居心地だ。

西部劇では、主人公が酒場に入ると、中にいる男どもから睨まれて、いくつかの短い言葉のやりとりの後に銃撃戦が始まる、と相場は決まっている。ザ・パイオニア・オブ・居心地の悪い居酒屋。

そうでなくても「異界」への入り口となる地にある酒場の居心地はおおむね、悪い。『じゃりン子チエ』好きがこうじて、聖地巡礼とばかりに大阪の萩之茶屋駅周辺の酒場めぐりをしたとき、ぼくはそれを実感した。その代わり、一旦足を踏み入れると、かように楽しい場所はないのだが。

一方で、小島新田の酒場は、よそ者も分け隔てなく受け入れてくれる。

かつて、湿地帯に競馬場があった頃は、ならず者も幾分はいたかもしれない。が、今、貨物ターミナルの向こうにある開拓地からやってくる人々は「まっとう」なカタギだ。『男はつらいよ』で寅さんに妹のさくらが「額に汗して働きなさいよ」と叱り、目標にさせようとする人々だ。

まっとうな人が集まる場は、あたたかい。だって、彼らには守るものがあるから。互いにその共通認識があれば、少々飲んだくらいでは、もめ事も起こりにくい。

仲間同士の賑やかな笑い声と一人飲みの穏やかな無言。

そこに、クライマックスなんて、ない。でも、平穏の地で飲む酒は、軽く疲れた体には、心地よい。

「そういえば君、家どこなの?」

「青物横丁」

「ああ、近いね。ここら辺住みやすい街多いしな」

隣に陣取った、職場の先輩後輩とおぼしき二人組の会話が耳に入ってきた。

「ぼくは、こんな店があるんだったら、この町に住みたいですね」

ミハラさんに久しぶりに話しかけた。別に喧嘩していたわけではない。撮影する彼と、町を散策するぼくは、別行動を取っていたのだ。酒場選びも「ここにしようよ」「そうですね」と、意見が一致したので、やりとりがほぼなかった。

「俺はそうでもないかな」

ならず者ではないがゴールデン街の猥雑さをこよなく愛すミハラさんの答えは、きっぱりしていた。

「この町、住宅と工場が混ざり合っていて、印象が今ひとつ薄い」

西部劇だったら隣の常連客が聞き咎めて銃撃戦が始まってもおかしくないセリフだが、青物横丁の二人組はラーメン話で盛り上がってこちらの会話は耳に入ってはいないようだ。

「ぼくは混じり合っている感じが好きですね。生まれ育った街に似ているし」

あと、鉄道が近くにある環境も似ている。休日に、1日操車場を眺めていられたらどれだけ楽しいだろう。鉄道ファンであり、郷愁を愛する、ぼくの密やかな望みである。

「まあ、でも、ここはいい店だよ」

ミハラさんは、ぼくの話を適当にそらして、ジョッキのお代わりを倍賞千恵子の若い頃にどこか似ている店員(妻)に所望した。

仕事に関しては五月蝿いくらいに意見し、時には生き様にまで口を出してくるが、プライベートになった途端、人の考えに無理やり入り込んでこない。そんなコントラストの妙が、ミハラさんにはある。

* * *

「別の街で飲み直そうか」

そう言われて、自分の酔いが回っていることに気づいた。そういえば、お代わりしたホッピーの「中」はたっぷり入っていた。サービスもいい店なのである。

「そうですね」

小皿に残ったお金を計算すると、ちょうど1500円使っていた。常連になるまであと500円。

ほどよいな。と思った。

立ち飲みの店の居心地の良さは、長居しないことで保たれる。500円は、今度来るときに取っておこう。

店を出ると、ひゅうひゅうと風吹く歩道橋を、まだ多くの男たちが、駅へと向かっていた。

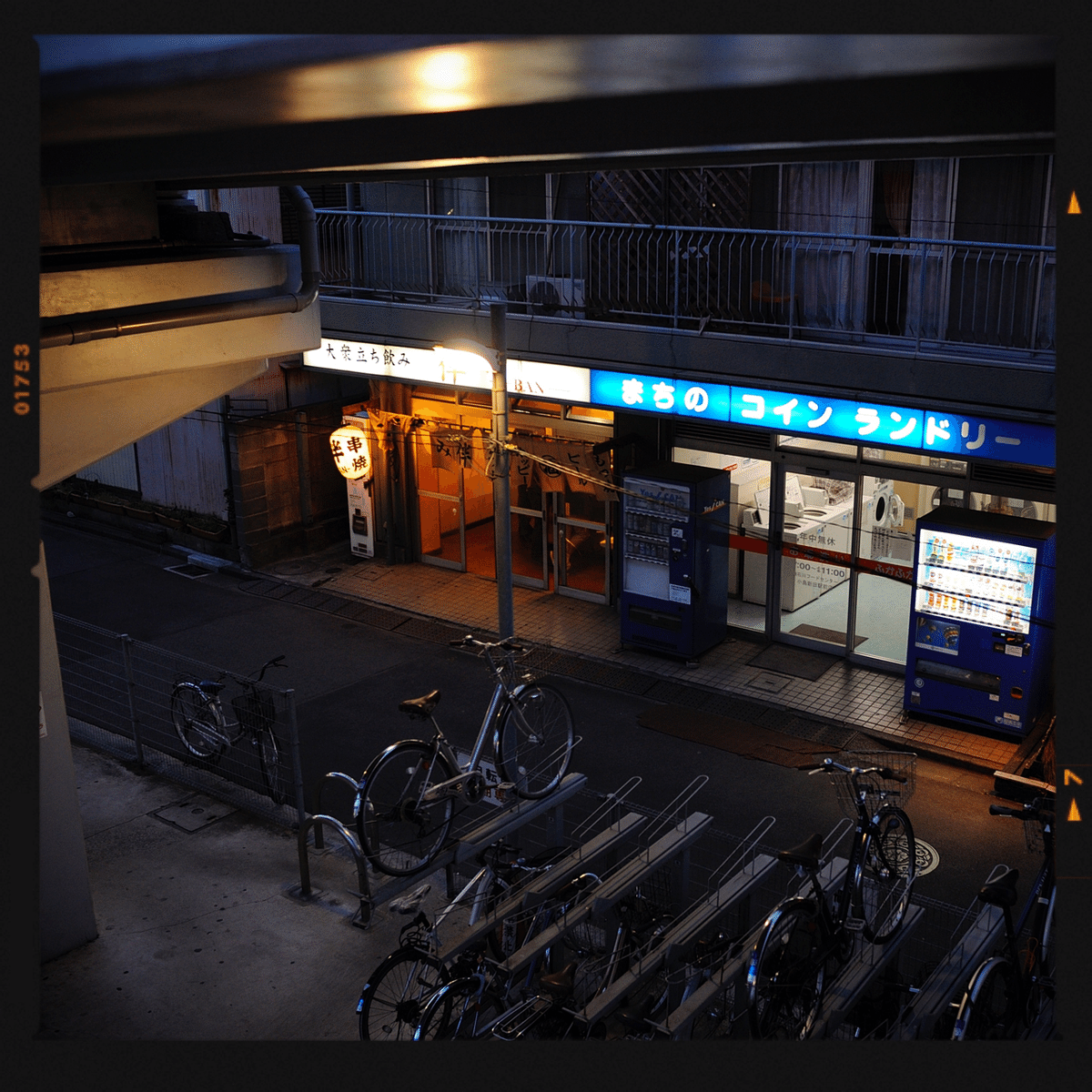

隣のコインランドリーに、大きな袋を抱えて若い男が入っていく。

現代の西部劇の舞台は、まっとうで、つまらなくて、だから、ほんのりと優しい。

文=服部夏生 写真=三原久明

【単行本発売のお知らせ】

本連載をもとに加筆修正して撮り下ろしの写真を加えた書籍『終着駅の日は暮れて』が、2021年5月18日に天夢人社より刊行されます。

▼お求めはこちらから

服部夏生

1973年生まれ。名古屋生まれの名古屋育ち。近所を走っていた名鉄瀬戸線・通称瀬戸電に、1歳児の頃から興味を示したことをきっかけに「鉄」の道まっしぐら。父親から一眼レフを譲り受けて、撮り鉄少年になるも、あまりの才能のなさに打ちのめされ、いつしかカメラを置く。紆余曲折を経て大人になり、大学卒業後、出版社勤務。専門誌やムック本の編集長を兼任したのちに、フリーランスの編集&ライターに。同じ「鉄」つながりで、全国の鍛冶屋を訪ねた『打刃物職人』(三原久明と共著・ワールドフォトプレス)、刀匠の技と心に迫った『日本刀 神が宿る武器』(共著・日経BP)といった著作を持つ。他、各紙誌にて「職人」「伝統」「東京」といったテーマで連載等も。趣味は、英才教育(!?)の結果みごと「鉄」となった長男との鈍行列車の旅。

三原久明

1965年生まれ。幼少の頃いつも乗っていた京王特急の速さに魅了され、鉄道好きに。紆余曲折を経て大人になり、フリーランスの写真家に。95年に京都で撮影した「樹」の作品がBBCの自然写真コンテストに入賞。世界十数か国で作品展示された結果、数多くのオファーが舞い込む。一瞬自分を見失いかけるが「俺、特に自然好きじゃない」と気づき、大物ネイチャーフォトグラファーになるチャンスをみすみす逃す。以後、持ち味の「ドキュメンタリー」に力を入れ、延べ半年に亘りチベットを取材した『スピティの谷へ』(新潮社)を共著で上梓する。「鉄」は公にしていなかったが、ある編集者に見抜かれ、某誌でSLの復活運転の撮影を請け負うことに。その際の写真が、数多の鉄道写真家を差し置いて、教科書に掲載された実績も。趣味は写真を撮らない乗り鉄。日本写真家協会会員。

※この記事は2017年4月に取材されたものです。

いいなと思ったら応援しよう!