【仮設思考】クリティカル・シンキング

【仮説】とは

ビジネスの現場における仮説とは「ある論点に対する仮の答え」

仮説は目的に応じて「仮説論の仮説」と「問題解決の仮説」に分類される

→それぞれ時間軸(過去・現在・将来)で仮説の中身が変わる

・結論の仮説

ある論点に対する仮の答え

「○○ではないだろうか」「○○なはずだ」

・問題解決の仮説

WHYの仮説/WHEREの仮説/HOWの仮説

具体問題を解決を推進するための仮説問題解説のプロセス

WHAT:何を考えるべきか

WHERE(問題の所在):どこに問題があるか

WHY(原因追求):なぜ問題が発生しているのか

HOW(対策):どうするべきか

仮説を考える意義

①検証マインドの向上と、それゆえに高まる説得力

②関心、問題意識の向上

③スピードアップ

④行動の精度向上(仮説検証のサイクルが早まる)

【良い仮説】とは

条件① 新奇性・独自性がある

・世間が気づいていないことを言い当てるアイデア

・常識を覆すアイデア

→ベンチャー企業のビジネスモデル・企業の新規事業などで求められる

条件② ビジネスへの活用が可能である

・顧客や社会のニーズに合致している

・事業の推進過程で検証ができる

→仮説を軌道修正することもでき、失敗の可能性を低減することができる

条件③ アクション・オリエンテッドである(次の行動を喚起できる)

(例)Sky is blue , so what?

紫外線が強いだろう

今日は雨がふらないだろう

→仮説によって行動が変わるので、立場や関心を踏まえて、意味のある仮説を立てる

【良い仮説を立てる前提】

前提① 事実に基づいて考える

→問題の特定を誤ると仮説やアクションも変わる

仮説を見誤る典型的な例

・たまたま目についた印象的な事実に引っ張られる

・声の大きな人の意見に引っ張られる

・KPIなどの評価指標が補足されていないため、客観的な事実がわからない

・情報の鮮度や収集方法が不適切なため、仮説構築に役に立たない

前提② 経営の知識を持つこと

→マーケティング、戦略、会計、ファイナンス、人的資源管理など

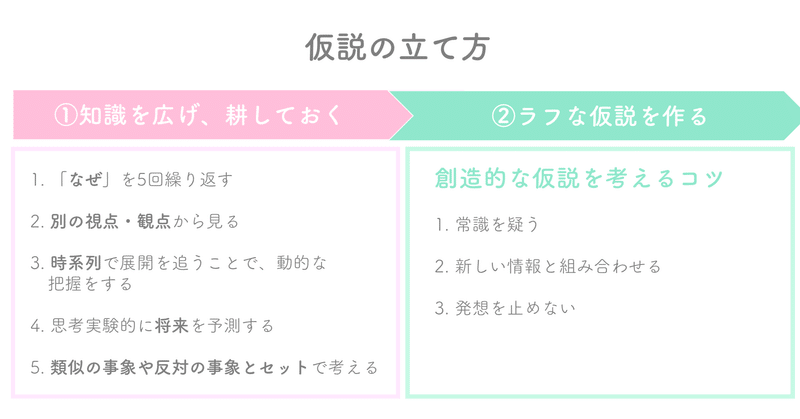

【仮説の立て方① 知識の幅を広げ、耕しておく】

様々な事柄を考え抜いておく

→知識を「耕す」こと

(蓄積情報をアクティブな状態にしておく)

知識を耕す5つのテクニック

(1)なぜを5回繰り返す

トヨタ流問題解決法として有名

正解を求めることが目的ではなく広く深く問う姿勢

(2)別の観点・視点から見る

独自の視点から切り込むジャーナリストが日頃から意識的に行っている

ビジネスの観点においては当事者だけでなく、顧客、従業員、地域社会、競合など他のステイクホルダーの視点から眺める

(例)

顧客:平均顧客だけではなく、満足している顧客・不満を持っている顧客、新規顧客・常連客・・・など

(3)時系列で追い、動的に把握する

時系列を大きな潮流で見ることが重要

(例)

2016〜2017年アメリカのトランプ大統領の発言やイギリスのEU離脱問題の影響で、各国の政策が大きく保護主義にふれた

→しばらくは日本企業の現地生産や輸出に大きな影響を与えると予測されるが、これはグローバリゼーションという大きな潮流の中の一時的な揺れ戻しや調整に過ぎない可能性

(4)思考実験的に将来を予測する

(2)(3)のテクニックを発展させて、結局それがどのような影響もたらすか予測してみる

(例)自社の今後に関して

環境、文化、政治など企業を取り巻くマクロ環境の変化を考える原因や要素について考えを巡らせる

(5)類似の事象や反対の事象をセットで考える

→相違点や相関する事柄に意味を見いだせるか

【仮説の立て方② ラフな仮説を作る】

創造的な仮説を考えるコツ

(1)常識を疑う

過去の経験や学習で身につけたことを一旦忘れる(ゼロリセット)

①極端な「仮定」の質問をしてみる

②一見、バカバカしい質問をする

→慣例・慣習に従っていただけ?新しい仮説をぶつける土台

③否定形を作る

(例)チョコレートは甘い

→甘くないチョコレートは作れないか? →甘くないチョコレートにニーズはあるか?

(2)新しい情報と組み合わせる

無限の組み合わせがある中で、価値ある組み合わせを」見つける方法

①無作為に抽出し、結びつける

ビジネス[業界、職務、商品・サービス]

✕

ビジネス外[新聞、雑誌など] →仮説

かけあわせる情報の入手先を同じ業界の人が接しない先にするとよりユニークな仮説が生まれる

②成功事例や失敗事例と組み合わせる

(例)

・成功事例

情報のストック

[シェアリングエコノミー:Uber、Airbnb]→アパレルに適応→airCloset

(3)発想を止めない

創造的な仮説を物事を粘り強く深く考える

創造的仮説を導くテクニック①

「だから何が言えるか?」を繰り返す:「深さ」の追求

(例)リノベーションの増加

・ホームインスペクションの需要増える→瑕疵保険のニーズ高まる

・DIYへの関心高まる→手軽なDIY用品の需要伸びる・シャッター街・商店街の秋物件をリノベーションした町興しが脚光浴びる

創造的仮説を導くテクニック②

「他にないか?」も同時に考える:「広さ」の追求

→仮説の”質”は候補に上がった”量”に比例することもある

(例)ロジックツリーの活用

リノベーションの増加

・売り手→それぞれのニーズや事業機会…

・買い手→それぞれのニーズや事業機会…

・リフォーム業者→それぞれのニーズや事業機会…

【仮説を検証する】

ビジネスの現場では

①独りよがりに陥ることなく客観性がある、

②周囲の今日考えられること、

この2つがを満たすことができれば◎

3つの検証ステップ

(1)必要な検証の程度を見極める

見極めにおける3つの目安

①投資額なと、会社にとっての影響は大きいか

②多くの人を巻き込む必要があるか

③不確実性が高すぎないか

→経営学の有名なフレームワーク

「PEST」政治環境/経済環境/社会環境/技術環境

「3C」顧客/競合/自社

(例)海外へ生産移転するか?W杯への協賛が企業イメージ高めるか?など将来予測含む検証

→検証に時間がかかるものは、前に進めながら仮説を修正していくことが大切

(2)枠組みを考え、情報を集めて分析する

「枠組みを考える」

ある事柄が「おおよそ正しい」と言うために、最低限抑えるべきことを初期の段階で考えておく

「フレームワーク」

3C、PEST、4P、5つの力、バリューチェーンなど

【情報収集の前にデータの種類を理解する】

①定性データと定量データ

②生データを加工データ(加工の意図や前提条件に注意)

③一次データと二次データ

一次データ:自分や自社で集めた、または作成したデータ

二次データ:第三者機関が集めた、または作成したデータ

(収集、加工、表現方法に注意して信憑性を確認)

【情報の集め方】

・検索エンジンを使う(Googleなど)

→加工データや二次データの活用時は偏った意見や個人見解に惑わされないように注意

・自らデータを収集する

①観察:目的な仮説の内容に合わせて観察対象選ぶ

②アンケート:目的に合わせ対象者選び、検証したい項目に応じた質問を設計する

③インタビュー:誰に話を聞くべきか見極める

(ライトパーソンを見つける)

集めた情報→分析のポイント

・表計算やグラフ化

・切り口を変えて物事を見てみる

・得られた傾向の意味や、仮説の何が証明できるかしっかり考える

(3)仮説を肉付けする、または、再構築する

仮説の肉付け:How(行動)に繋がるよう、仮説をより具体化する

→さらにブレイクダウンし、仮説を作りそれが有効か繰り返す

【仮説の再構築】

もとの仮説の間違いをた正し、新たに組み直す→もとの仮説の検証方法や、

検証データに誤りがなかったか十分留意する

(仮説が新規事業の場合は業界の常識やプロフェッショナルの意見が必ずしも正しいとは限らないので、検証が難しい)

→潜在的な顧客にヒアリング

→ある程度実行し、方向転換(ピボット)も

【仮説検証の習慣化とリーダーの役割】

(例)

セブン&アイ・ホールディングス元会長 鈴木敏文氏

「店頭の売上情報を管理するPOSシステムは、仮説が正しかったかどうかを検証するものです。重要なのは、人間による”仮説・検証”です」

出典:勝見明『鈴木敏文の「統計心理学」』

仮説→発注→POSにて検証 繰り返し

毎週全国の店舗経営相談員を集めた会議で、仮説検証の重要性を説き、ベストプラクティスの共有

(例)外部のコンサルタントが企業から受注する場合

提案の段階でいちばん大切な論点と最終定義に盛り込まれるであろう答えを仮に提示

数ヶ月〜1年は仮説が正しいかを検証しながら実現可能性を高める

リーダーの役割

①率先垂範

・自らの仮説を口にする

・論拠や検証方法も伝える

②質問を投げかけ、育成する

・質問を使ったコーチング

(見落としているポイントに気づかせることが重要)

③チームで役割分担して、仮説検証させる

・チームで意見を切磋琢磨させる

(正し、どの意見も頭ごなしに否定しない)

・検証作業をチームで分担させる

→プロセス管理とアウトプットの質を確認する

心構え:パッションを持つ

パッション高めるための自問①

自分の生きがいを再確認する質問をする

(例)

・自分は何をしているときに生きがいを感じるのか

・自分がしたいことをするには何が必要で、自分はそのための努力をしているのか

・会社で何を実現したいのか

→自分自身が本当にやりたいことを発見するための方法

そのことが今取関わっているテーマとどうかかわっていくのか、常に意識することによって内発的動機につながる

パッション高めるための自問②

自分のパフォーマンスを再確認し、鼓舞する質問をする

(例)

・仮に5年後の自分が今の自分を見たら誇れるだろうか

・現状悔しい思いをしていないか

悔しいとしたら、どうすればそれを晴らせるだろうか

・必要以上にリスクを恐れていないか

→様々な理由を言い訳にしていないか?自分を駆り立てる

まずは自分の身近な課題についてアンテナを広げ、仮説を持って考えることから始める

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?