大学発ベンチャーの実態考察(令和5年度大学発ベンチャー実態調査や国内スタートアップとの比較を通じて)

(1)はじめに

近年、大学発ベンチャーへの注目が高まっていますが、大学発ベンチャーに関する包括的な研究や調査は限定的です。

まずは、その実態を把握し理解することが、大学発ベンチャーの増加や効果的な支援活動への第一歩となります。

本記事では、経済産業省(委託先:日経BPコンサルティング)が実施した「令和5年度産業技術調査事業 大学発ベンチャーの実態等に関する調査」を参考に、日本における大学発ベンチャーの現状などを、国内スタートアップとの比較などを通じて解説します。

(2)全体のまとめ

全体の記事内容が長いため、まずは、各章のポイントを記載します。

ポイントだけ知りたい方は、以下のサマリーをご覧ください。

【大学発ベンチャーとは?】

■本調査では、「大学発ベンチャー」が、6種類定義されている

■「研究成果ベンチャー」が全体の49%、「学生ベンチャー」が全体の27%と、合計で全体の76%を占める

◾️「学生ベンチャー」の割合が年々増加

【大学発ベンチャーの数】

■大学発ベンチャー数4,288社(506社増)の主たる増加要因は、「昨年までの未把握」(391社増)、次いで、新規設立(286社増)

■大学発ベンチャーの社数が、定義の曖昧さや、アンケート回収率や担当者の調査能力等に左右される側面がある

【大学発ベンチャーの開業率(起業率)】

■2022年の日本の大学発ベンチャーの起業率は11%。日本の全体起業率が4.4%のため、2.5倍

■産業の成長には、競争原理も必要。今後は、"存続率"だけではなく、"廃業率"も勘案した、新陳代謝も重要な視点

【大学発ベンチャーの業種】

■1位:IT系(32%)、2位:バイオ・ヘルスケア系(29%)、3位:ものづくり系(15%)。上位3業種で、全体の約75%を占める

■国内スタートアップと比較し、「バイオ・ヘルスケア系」の割合が高い

【関連大学別・大学発ベンチャー数】

■旧帝大や東京の私立大学が上位

■情報経営イノベーション専門職大学や東京医科歯科大学の増加率が顕著

【地域別・大学発ベンチャー数】

■2023年度は、東京都が全体の37%を占める

■国内スタートアップでは、東京都の割合が約70%(大学発ベンチャーにおける東京都割合の約2倍)

【大学発ベンチャーに対する出資額比率】

■国内事業会社が38%(海外事業会社と併せると、44%)

■国内VC割合が9%(海外VCと併せると、18%)

■国内スタートアップと比較すると、事業会社による投資額割合が高い

【大学発ベンチャーのIPO件数】

■大学発ベンチャーによる国内IPOは、2年連続でゼロ

【大学発ベンチャーがIPOまでに要した期間】

■会社設立からIPOまで、5年~14年のケースが多い(平均は、10年程)

■国内スタートアップと比較し、プラス3年程の準備期間を要す

【大学発ベンチャーのM&Aの状況】

■2023年度にM&Aが確認された企業は13社と、大幅増

【大学発ベンチャーにおける効果的な支援策】

■学部生に対する起業家教育や、相談窓口の設置が、まずもって導入すべき支援策

■特に、施設・設備の利用効果が高い

それでは、以下で、個別の説明を行います。

(3)令和5年度産業技術調査事業 大学発ベンチャーの実態等に関する調査とは?

調査の概要は以下の通りです。大学発ベンチャーの成長を支えるための重要な情報を提供し、政策や支援策改善などに役立てられています。

1.大学発ベンチャーの設立状況:

大学や関連機関を対象にアンケートを実施し、ベンチャー数や業種などの基本情報を収集

2.大学発ベンチャーの実態:

企業の経営状況、資金調達、人材確保などについて詳細なデータを収集

3.ヒアリング調査:

特定の大学や企業に対しインタビューを行い具体的な課題などを調査

4.データベース更新:

収集したデータを基に、大学発ベンチャーの現状や課題、効果的な支援策を分析

これまで経産省が実施した同調査の委託先は以下の通りです。

名だたるコンサルティング会社!

【過去の調査委委託先】

■令和元年度:株式会社日本総合研究所

■令和二年度:株式会社野村総合研究所

■令和三年度:株式会社価値総合研究所(日本政策投資銀行グループ)

■令和四年度:東京商工リサーチ

■令和五年度:日経BPコンサルティング

(4)大学発ベンチャーとは?

【ポイント】

■本調査では、「大学発ベンチャー」が、6種類定義されている

■「研究成果ベンチャー」が全体の49%、「学生ベンチャー」が全体の27%と、合計で全体の76%を占める

◾️「学生ベンチャー」の割合が年々増加

本調査では、「大学発ベンチャー」が、6種類定義されています。

中でも、「研究成果ベンチャー」が全体の49%、「学生ベンチャー」が全体の27%と、合計で全体の約75%を占めます。

このうち、27%と割合も大きい「学生ベンチャー」は、"大学と深い関連のある"、"現役の学生が関連する(した)"と、定義が曖昧なことが気になります。

◉参考:「大学発ベンチャー」定義の補足

「大学」には、高等専門学校も含まれる

NPO法人、一般社団法人や個人事業主等を含み、国内に設立されたもののみが対象

(5)大学発ベンチャーの数

【ポイント】

■大学発ベンチャー数4,288社(506社増)の主たる増加要因は、「昨年までの未把握」(391社増)、次いで、新規設立(286社増)

■社数が、定義の曖昧さや、アンケート回収率や担当者の調査能力等に左右される側面がある

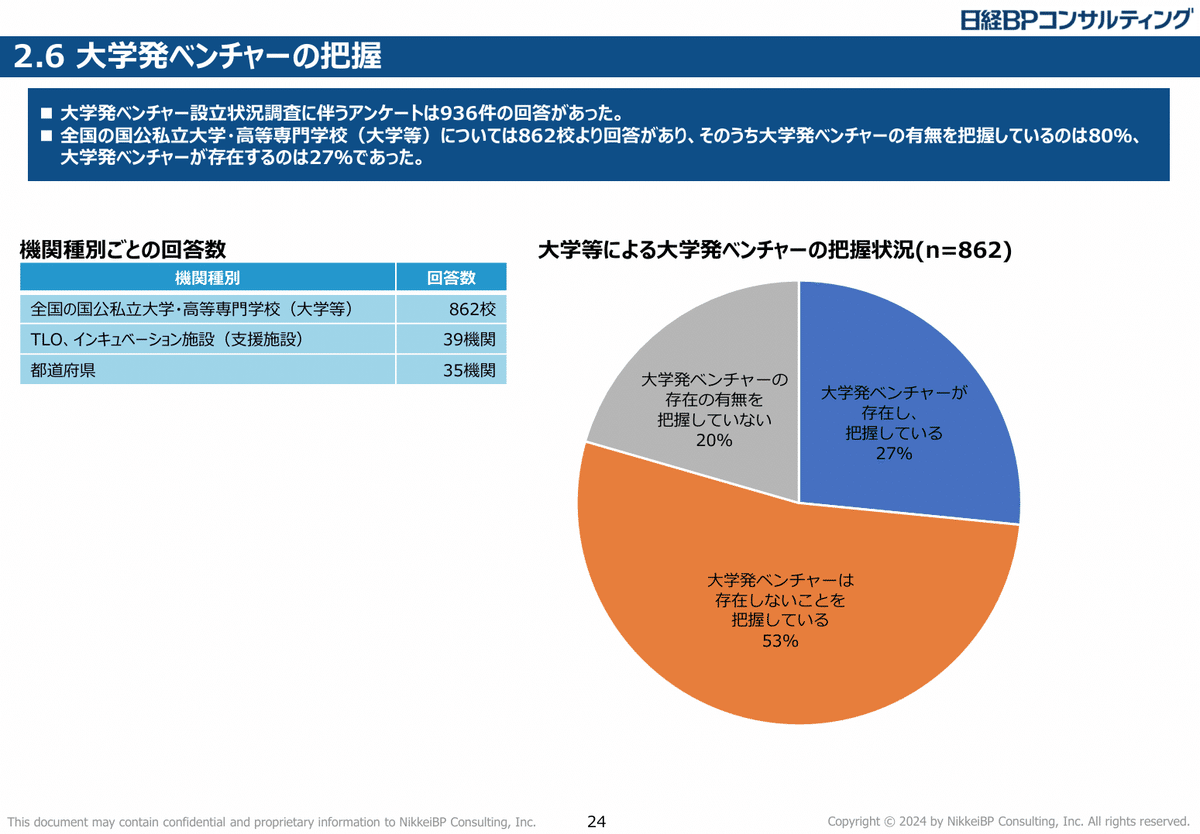

2023年度の大学発ベンチャー数は、前年度調査から506社増加し、4,288社となっています。しかし、増加した506社のうち、391社は、昨年度まで把握できていなかった数が、当期に追加で捕捉されたものです。

この点、以下のような理由から、大学発ベンチャー数の正確性(公平性)担保は、今後の調査報告における課題の一つと言えます。

大学発ベンチャーの定義付けはあるが、学生ベンチャーの定義付けなど、その定義が抽象的な部分があり、カウントに恣意性が介入する可能性があること

毎期の大学発ベンチャーの社数カウントが、アンケートの回収率や事務担当者の調査能力等に左右される側面があること

個人的には、この数値が、例えば予算などに影響する場合、本来は資金を届けるべきベンチャーへ必要な資金が届かないリスクが発生することを懸念しています。

◉参考:大学発ベンチャーの新規設立数

ただし、別途、大学発ベンチャー数(新規設立数)を抽出したところ、当報告書で「新規設立数」として把握されている数は、堅調に増加していることは確認できました。

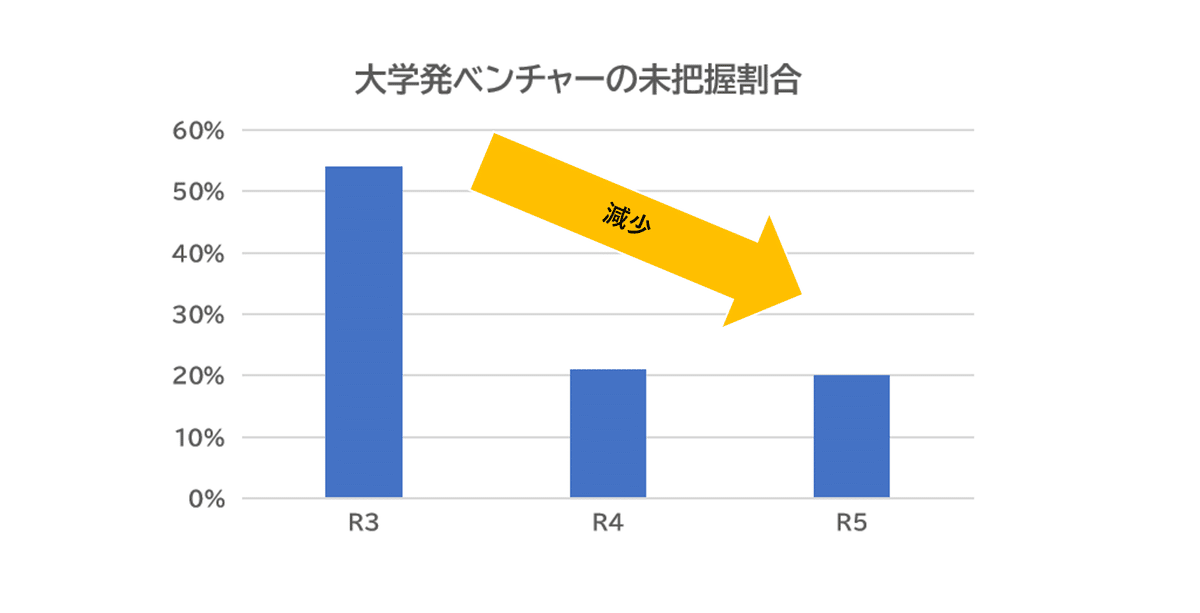

◉参考:大学発ベンチャーの未把握割合

大学発ベンチャーの未把握割合は、一昨年に比べて大きく低減しています。

しかし、大学発ベンチャーの存在を把握している場合でも、網羅性の担保は困難であり、その結果が、"昨年までの未把握"の会社数にも表れていると思います。

(6)大学発ベンチャーの開業率(起業率)

【ポイント】

■2022年の日本の大学発ベンチャーの起業率は11%。日本の全体起業率が4.4%のため、2.5倍

■産業の成長には、競争原理も必要。今後は、"存続率"だけではなく、"廃業率"も勘案した、新陳代謝も重要な視点

①日本の大学発ベンチャーの「開業率(起業率)」

日本の大学発ベンチャーの起業率は2022年で約11%と、日本社会全体の起業率4.4%を大きく上回ります。

【備考】

上表の「新規設立数」と「企業数」の数値は、

同報告書「【参考】海外における大学発ベンチャーの設立状況との比較」の数値を抜粋。"過年度の未把握社数"を考慮すると、開業率(起業率)は更に高い可能性がある。

◉参考:日本社会全体の起業率

②日本の大学発ベンチャーの「存続率」

報告書では、「日本における大学発ベンチャーの存続率 = 108.7%」と表現されています。

存続率が高いことは一見、企業にとってポジティブにも見えますが、産業全体にとっての新陳代謝の欠如を示す側面もあります。

内閣官房が実施したスタートアップに関する基礎調査レポートでも、その相関関係(= 企業の参入率・退出率の平均が高い国ほど、一人当たり経済成長率が高い)が示されています。

◉参考:スタートアップに関する基礎資料集(内閣官房)

産業の黎明期は、まずはプレイヤーを多く創出し、その市場を魅力的に見せることも必要です。そして、その意味では、"存続率"は重要な指標です。

しかし、ビジネスの世界は、弱肉強食の世界。市場へ新規で参入する企業もあれば、退出を余儀なくされる企業もあります。

大学発ベンチャーの場合には、研究開発型事業など、成果が出るまでに時間を要する事業も多い側面があるものの、この新陳代謝の側面も重視することは、産業全体の長期的な健全な成長には必要と言えます。

また、"起業"という大局的な観点では、経営者保証問題の解消など、起業家のチャレンジ精神を阻害しない対策も重要です。

◉参考:経営者保証問題

(7)大学発ベンチャーの業種

【ポイント】

■1位:IT系(32%)、2位:バイオ・ヘルスケア系(29%)、3位:ものづくり系(15%)。上位3業種で、全体の約75%を占める

■国内スタートアップと比較し、「バイオ・ヘルスケア系」の割合が高い

1位:IT系(32%)、2位:バイオ・ヘルスケア系(29%)、3位:ものづくり系(15%)と続き、上位3業種で、全体の約75%を占めます。

研究開発型プロジェクトも多く、バイオ・ヘルスケア系の業種割合が高いことが特徴の一つと言えます。

◉参考:国内スタートアップ比較

国内スタートアップ企業では、情報通信関連が最も多く43%超を占め、次いで、ビジネスサービス(19%)や消費者サービス(15%)が続きます。

(8)関連大学別・大学発ベンチャー数

【ポイント】

■旧帝大や東京の私立大学が上位

■情報経営イノベーション専門職大学や東京医科歯科大学の増加率が顕著

旧帝大や東京の私立大学など、上位の大学の顔ぶれは、ここ数年で大きな変化はありません。また、増加率の観点からは、情報経営イノベーション専門職大学や東京医科歯科大学の増加率が目立ちます。

参考①:情報経営イノベーション専門職大学

東京都墨田区に本部を置く私立専門職大学です。略称はiU。

教員の多くが実務家であり、産学連携プロジェクトの他、起業について学内外から支援を受けられる制度が充実しています。

参考②:東京医科歯科大学

東京医科歯科大学は、デジタル人材や起業家を育成し、イノベーション創出と産業振興にも貢献している教育機関です。

前述の通り、バイオ・ヘルスケア系の業種が多いことが大学発ベンチャーの特徴であり、その代表格の一つの機関と言えるでしょう。

また、地方起業化人材の発掘育成を目指す、経済産業省AKATSUKIプロジェクトに昨年採択され、今年も継続して採択を受けています。

◉参考:AKATSUKIプロジェクト

AKATSUKIプロジェクトは、全国各地の事業者が人材発掘・育成プログラムを様々なエリアで展開し、IT分野を中心に優れたアイデアや技術を持つ地方の若い人材を発掘・育成するためのプロジェクトです。

昨年度(令和4年度)の成果報告は、以下を参考にしてください。

(9)地域別・大学発ベンチャー数

【ポイント】

■2023年度は、東京都が全体の37%を占める

■国内スタートアップでは、東京都の割合が約70%(大学発ベンチャーにおける東京都割合の約2倍)

2023年度は、東京都(1,595件)の大学発ベンチャーの件数が、全体(4,256件)の37%を占めます。また、関東地方(2,265件)が、全体(4,256件)の53%を占めています。

◉参考:国内スタートアップ比較

国内スタートアップ企業では、東京都の割合が約70%と、突出。

(10)大学発ベンチャーに対する出資額比率

【ポイント】

■国内事業会社が38%(海外事業会社と併せると、44%)

■国内VC割合が9%(海外VCと併せると、18%)

■国内スタートアップと比較すると、事業会社による投資額割合が高い

◉参考:国内スタートアップ比較

国内スタートアップ企業では、VC割合が40%、事業会社割合が24%。

(11)大学発ベンチャーのIPO件数

【ポイント】

■大学発ベンチャーによる国内IPOは、2年連続でゼロ

◉参考:国内スタートアップ比較

2023年の新規上場数をみると、全体では2022年を上回る124件のIPO。

(12)大学発ベンチャーがIPOまでに要した期間

【ポイント】

■会社設立からIPOまで、5年~14年のケースが多い(平均は、10年程)

■国内スタートアップと比較し、プラス3年程の準備期間を要す

◉参考:国内スタートアップ比較

設立から上場までに約90ヵ月(約7年~8年)の期間を要す。

(13)大学発ベンチャーのM&Aの状況

【ポイント】

■2023年度にM&Aが確認された企業は13社と、大幅増

国内IPO件数は、ここ2年間でゼロ件でしたが、2023年度のM&A件数は大幅に増加しています。

今後、IPOよりもM&AでのExitが加速する可能性がありますが、2024年度以降の推移を見守る必要があります(2021年度や2022年度のM&A件数は1件ずつだったため)。

(14)大学発ベンチャーにおける効果的な支援策

【ポイント】

■学部生に対する起業家教育や、相談窓口の設置が、まずもって導入すべき支援策

■特に、施設・設備の利用効果が高い

大学発ベンチャーへの支援策がいくつか挙げられおり、これから学生起業支援に注力する大学等は参考になるデータです。

特に、学部生に対する起業家教育や、相談窓口の設置が、まずもって導入すべき支援策と言えます。そして、企業の成長には資金力が必要なことから、VCや金融機関との連携も、必要な支援策と言えます。

(15)おわりに

本記事では、日本における大学発ベンチャーの現状などにつき、大学発ベンチャーと国内スタートアップとの比較も行いつつ、解説しました。

学生が学業を重視すべきか、起業を重視すべきかは、一概にどちらが良いとは言えませんが、学生起業を通じて得られる実践的なビジネススキルや成功・失敗経験は、個人の成長にも繋がる貴重な財産になります。

また、大学発ベンチャーの実態に関する情報発信の観点からは、起業の際の失敗事例や課題なども積極的に発信することで、長期的な産業の成長に寄与する取組みになると考えます。

ぜひ、みなさまの、起業準備のご参考にされてください。

X(twiter)のフォローもよろしくお願いします!

この記事が参加している募集

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!