幻の廃県置州 ~都道府県の行く末は?~

1871年、藩と「イワナイ」県と呼ぶ、の

ゴロ合わせで覚える『廃藩置県』の結果、

3つの府と、約300の県が成立しました。

今から、約150年ほども前のことです。

東京・大阪・京都が「府」になって、

それまでの藩が「県」となりました。

(注:「府」は10か所ほどありましたが、

3か所だけ留めて、他は「県」にした)

…この廃藩置県によって、

それまでは各地方の「藩」「藩主」が

地方の政治を行っていましたが、

それからは中央・東京から

「府・県知事(県令)」が任命されます。

近代的な「中央集権国家」ですね。

…現在は「47都道府県」。

でも昔はそんなもんじゃなかった。

300以上もあったんです。

これが時間をかけてさらにまとまっていく。

1871年だけで、一気に47都道府県に

変わったわけじゃないんです。

ちょっとずつ、合併したり

分離したりして整理され、

ようやく現在の47都道府県に近い形が

できあがったのは、1888年頃のこと。

…つまり「20年弱」の時間をかけて、

ああでもないこうでもないと試行錯誤して、

揉めて、妥結して、考えに考えて、

約300が47にまとまっていった…。

本記事では、

この廃藩置県や廃県置州案を踏まえて

日本の地方のかたち、

「枠組み」について書いていきます。

300ほどもあった藩が

50くらいの都道府県になった。

…ということは、逆に言えば、

その過程で

『250ほどの県が無くなった』ということ。

「平成の大合併」つまり

最近の「市町村合併」においては

約3200の市町村が約1700になりました。

つまり、

『約1500の市町村が無くなった』。

…市町村が無くなると、

市長村「長」も、市町村「議会」も、

その分、無くなりますよね。

つまり、それまで力を持っていた人の

ポストが無くなり、力が失われる…。

それと同じ。

「廃藩置県」の推移により、

それまで力を持っていた人の

ポストが無くなっていきます。

だから揉めやすい。紛糾する。

実際、かなり揉めることが予想された。

その揉め事を事前に防ぐため、

1871年の「廃藩置県」の時には、

西郷隆盛が新政府軍の力を背景にして

有無を言わせずに「断行」しました。

そうしないとできないレベルの問題。

「あんまり揉めるようなら

中央政府が黙っていませんよ?」と

地方に圧力をかけていたことは

容易に想像がつきます。

何しろこの西郷自身が、1877年には

西南戦争で政府軍に敗れて亡くなっている。

明治新政府には逆らえません。

ましてや県の偉い人、県令は

「中央政府から派遣された人」。

中央に反抗できるわけがない。

反抗したら、交代させられますから。

こうして「中央集権国家」が

ガッチリできていく、その中で

『250ほどの県が無くなった』んです。

…昔の藩、つまり、県が無くなると、

当然、その藩の「歴史」であったり

「地名」であったり、

そういうものが薄れていきますよね。

「平成の大合併」の過程でも、

学校や地名が無くなったりして、

「町の文化」が薄れていった。

まとめればまとめるほど、

地方や地域の独自の文化が薄れる…。

そういった側面があるんです。

「正しい日本語」つまり「標準語」が

全国各地にできた学校において

「国語教師」によって教えられていき、

「方言」も薄まっていきます。

中央集権の鍵は、言語の統一でもある。

「明治~敗戦」までの時期、日本は

「日本列島の外」にも拡大していましたから、

現在よりも枠はかなり広かった。

それが敗戦によって、日本列島の枠内に

再び戻っていくかたちになります。

戦後、憲法が改められ中央集権の代わりに

「地方自治」が盛り込まれました。

それぞれの地方の「偉い人」たちを

中央政府ではなく「その地方の人たち」が

選挙で選ぶ仕組みになります。

…ただ、都道府県の枠組みは、そのまま。

沖縄返還は、1972年。

以来、ずっと、約50年以上も

「都道府県自体の枠組みは

変わることなく」

現在まで進んできているのです。

「…さすがに、約50年前とは

人口分布や都市の繁栄・衰退などが

変わってきているのだから、

枠組み自体を変えた方がいいのでは?」

そんな流れもあり「都道府県の中」では

再編の動きがありました。

それが、1999年から2010年頃に

行われた「平成の大合併」です。

「市町村合併特例新法」がつくられて、

「アメ」(財政上の特典)で促された。

先述した通り『約1500の市町村が無くなる』。

ただ、これはあくまで

「都道府県の中」での再編、ですよね。

47都道府県の枠組みはそのまま据え置き。

廃藩置県が落ち着いたのが1888年頃。

それ以降「約140年近く」も

都道府県の大枠は変わっていないのです。

いや、変えよう、という動きは

ちょこちょことあった。

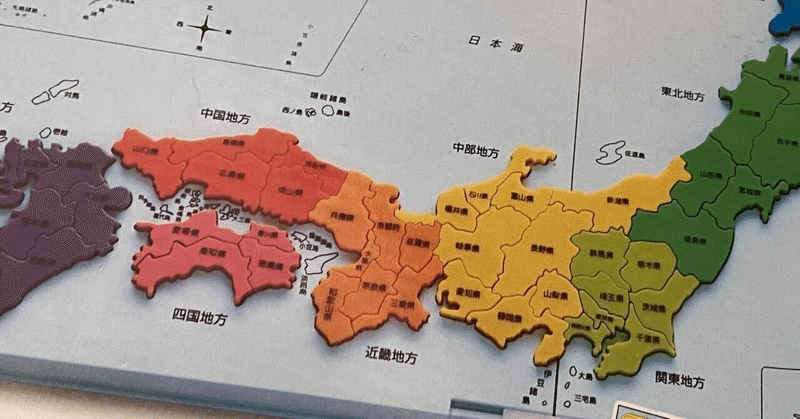

いわゆる「道州制」の議論です。

古くは1927年(昭和2年)の段階で、

田中義一内閣の時の「州庁設置案」により

「北海道以外の日本全国」を

「6州」に分ける案が出されていました。

出されていたんですよ。

もしかしたら6つに

まとまっていたかもしれない。

どうやって分けたのかというと…。

◆仙台州

青森県、岩手県、宮城県、

福島県、秋田県、山形県

◆東京州

茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京府、神奈川県、

山梨県、長野県、新潟県

◆名古屋州

静岡県、愛知県、岐阜県、

三重県、富山県、石川県、福井県

◆大阪州

滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県、

徳島県、香川県、高知県

◆広島州

鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、愛媛県

◆福岡州

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、

宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

しかし、この分割案は、

田中義一内閣総辞職とともに廃案、

実行はされませんでした。

以降、戦後も「道州制」の議論において

様々な分割案が出されて

浮かんでは消え、消えては浮かび、と

繰り返されていきます。しかし

いまだに現実的なものにはなっていません。

(なお2018年には、自由民主党内にあった

『道州制推進本部』が廃止されています)

役職のポストが少なくなる…?

「州都」が大きな力を持ってしまう…?

外れた地域がさびれるのではないか…?

そもそも適切な線引きができるのか…?

「道州制」いわば「廃県置州」は、

様々な思惑が絡み合って

政治的・経済的な綱引きが起こります。

かつ、地方自治と中央集権との

「国のかたち」「憲法問題」などの

せめぎあいをも引き起こす…。

非常に難しく、大きな問題なのです。

最後に、まとめます。

本記事では日本の地方のかたち、

「枠組み」について書いてみました。

もし、読者の皆様が都道府県の代わりに

「州」を置くとしたら、

どのように分けますか?

皆様の住む場所、都道府県・市町村では、

どのような歴史と地理がありますか?

※「廃藩置県」については

こちらの記事をご参考まで↓

※本記事は以前に書いた記事の

リライトです。

『廃藩置県の歴史、廃県置州の議論』

※『都道府県』の呼び名↓

※『地方の風景の変化 ~四つの転換を踏まえて~』↓

※『茨城県の本拠地の変遷』↓

合わせてぜひどうぞ!

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!