コーオプ教育 ~「大学主体」の就業体験~

就業体験プログラム。COOP教育とも。

Cooperative Education。

「インターンシップ」と似ていますが、

似て非なるものです。

どこが違うのでしょう?

◆インターンシップ…

企業主体でカリキュラム作成

→業務内容と専門分野の

関連性が低いケースあり

→大学の単位としては認められない・

短期は「無償」の労働が多い

◆コーオプ教育…

大学主体でカリキュラム作成

→自らの専門分野と

関係が深い業務を体験する

→大学の単位として認められる・

原則、学生に「給与」を与える

これが、大きな違いです。

インターンは「企業」が主体。

コーオプは「大学」が主体!

したがってコーオプの場合には

学生は大学に単位として認められ、

給与までもらえる! 働ける!

本記事では「コーオプ教育」について

あれこれ書いてみます。

いつ、コーオプ教育は生まれたのか?

1906年、アメリカ・シンシナティ大学の

ハーマン・シュナイダー教授が

「大学のカリキュラム(理論)と、

就業体験(実践)とが

強く結びついた教育システム」を考案した。

…まあ、いかにもプラグマティック

(実用的)なアメリカっぽい考えです。

1960年代、アメリカ政府は

コーオプ教育に対する財政支援を実施!

その結果、コーオプ教育は飛躍的に発展。

1986年には、米国内の全高等教育機関の

約3分の1に当たる1,012校もの学校で

「コーオプ教育プログラム」が

開講されたそうです。

この流れがあるために、現在でも、

アメリカでは「年間約20万人」が

「コーオプ教育プログラム」を

受講しています。

…対して、日本ではどうでしょう?

皆様はこのプログラムを受講しましたか?

ほとんど、発展してこなかったんですよ。

その理由は色々ありますが、

「大学の教員は『研究』が本分、

学生の『就業支援』はメインではなかった」

「大学は大学、就業は就業、

それぞれ別物だと捉えられてきた」

「就業は学生個々人のプライベートだから

大学はノータッチ、という姿勢があった」

これらが主な理由ではないかと思われます。

つまり「業務に必要な実務経験は、

企業に入ってから企業内で積めばいい」

「学生のうちから企業に入り込んで

働かなくてもいいのでは?」

「学生は大学の学問こそをやるべき!」

そんな考え方です。

企業側も「いや、そんなことしなくても

ウチはウチで、自分たちなりの研修や

インターンシップをしますから…」と、

思っていたのではないか。

つまり「壁」があったんです。

大学は「象牙の塔」だった!

しかし、この壁や塔は、崩れてきている。

「インターンシップ」は今では

普通に行われていますよね?

…ですが先述したように、インターンは

あくまで「企業が主体」です。

単位として認められないのがネック。

これに対して、コーオプ教育は

「大学が主体」、いわば大学公認です。

単位として認められる。給与も出る!

学生の側から考えれば

「おおっぴらに就業体験ができるぜ!」

というところでしょうか。

さて、数多ある日本の大学の中で、

この「コーオプ教育」の構築に

積極的に取り組んできた大学があります。

京都にあります「京都産業大学」。

1999年に「大学コンソーシアム京都」が行う

インターンシップ・プログラムに参加。

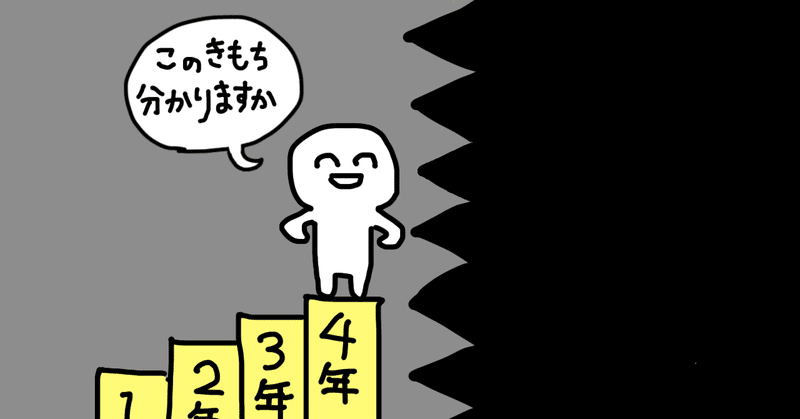

2003年には、「サンドイッチ方式」という

オン・キャンパス

(授業による学習と経験の振り返り)と

オフ・キャンパス

(インターンシップによる体験と気づき)を

1年次から4年次まで

交互に繰り返す方法を採用!

2009年からは、オフ・キャンパスの部分を

企業等から提供された課題の解決を

目指す方式に変えました。

…要は、ああでもない、こうでもないと

試行錯誤してきた大学なのです。

2014年からは「日本型コーオプ教育」として

「むすびわざコーオプ」をつくった。

これは「世界標準の新たなプログラム」。

1~2週間程度のインターンシップではなく、

世界で標準的な「3か月から半年」の

長期有償インターンシップを

組み込んだプログラムです。

このような仕組みを、積極的に作ってきた。

さあ、この「コーオプ教育」。

今後、日本でも広がっていくのか?

2022年7月14日には、

茨城大学の太田寛行学長が記者会見で、

この「コーオプ教育」を

「1年生から必修」とする

全国の国立大学でも初めての教育課程を、

2024年に開設することを発表しました。

「全国の国立大学で初めて」?

…つまり、国立大学ではまだあまり、

行われてきていなかったんですね。

(アメリカでは、何十年も前から

行われてきたのですが…)

若干、遅きに失している感じもある。

しかし国立大学で開設されること自体は、

画期的なニュースであるように思えます。

今後は各国立大学でも徐々にコーオプ教育が

広がっていくのではないでしょうか?

まとめます。

就業体験、と言えば、

「キャリア教育」「インターンシップ」が

まず思い浮かべられますよね。

大学としては、学生の就業「支援」という

側面が大きく取り上げられていました。

しかし、あくまで「支援」に過ぎない。

大学側が主体となって

「一から学生のキャリア形成に働きかける」

という感じでは、なかった。

大学は「キャリア教育」の主体ではなかった。

あくまで「個々の学生任せ」の面が強かった。

ドラクエの作戦で言うならば

「みんながんばれ」的な、丸投げ感。

「自分のことは自分でよく考えて、

自由に決めましょう!

自分の人生なのですから!

必要なら支援しますから!

…でも大学の単位はしっかり取ってね!

インターンに『かまけて』

単位を落としちゃダメですよ!」

というスタンス。

一部の先進的な大学を除いて、

学生個人と企業との間に

大学は踏み込んでこなかった…。

コーオプ教育はそうじゃない。

「大学が主体」です。

…大学がこういう動きをすると

「これ、大学がやること?」

「大学の本分は学問・研究では?」

「そういうのは学生個人に任せろ!」

「大学の就職予備校化! ひどい!」

「上げ膳据え膳、生きる力のスポイル!」

という批判が出やすいものです。

しかし、批判を受けないよう

コーオプ教育に取り組んでこなかった結果、

大学と世間との間に「壁」ができ、

個々の学生もキャリア意識を

形成しないまま(できないまま)で

世の中に放り出され、

色々な軋轢が生み出されてきたことも

また事実なのではないでしょうか。

(恥ずかしながら私もその一人でしたが…)

いかに大学が

主体的に、企業や社会と連携して

実用的なキャリア教育を充実させていくか?

これがこれからの日本の大学の

生き残る道ではないかと思うのです。

その一つの鍵が、本記事で取り上げた

「コーオプ教育」ではないでしょうか。

読者の皆様は、どう考えますか?

あなたの会社・組織は、

この大学主体の「コーオプ教育」に

積極的に協力していますか?

それとも、あくまで独自の

「インターンシップ」だけを

行っていくのでしょうか?

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!