【DX】事業会社でデジタル部のリーダーになった時の話

日系の総合コンサルティングファームでアメリカ駐在から帰国した後、しばらくグローバル企業の事業会社にいました。事業会社ではグローバルプロジェクトのITプロジェクトマネージャからスタートし、プログラム全体を統括するようになり、最後はデジタル部(英語ではDigital Platform Team)の立上げをプロジェクトの主要メンバーと共に行いました。

そこで経験したエピソードに絡めて、プロジェクト/プログラム/ポートフォリオの違いを説明したのが以下のNoteになります。

具体的な内容までは機密情報もあるので書けませんが、どういう考え方で、何を進めていったのかを説明します。

メインフレームを中心に、約200のレガシーツールが動いていた

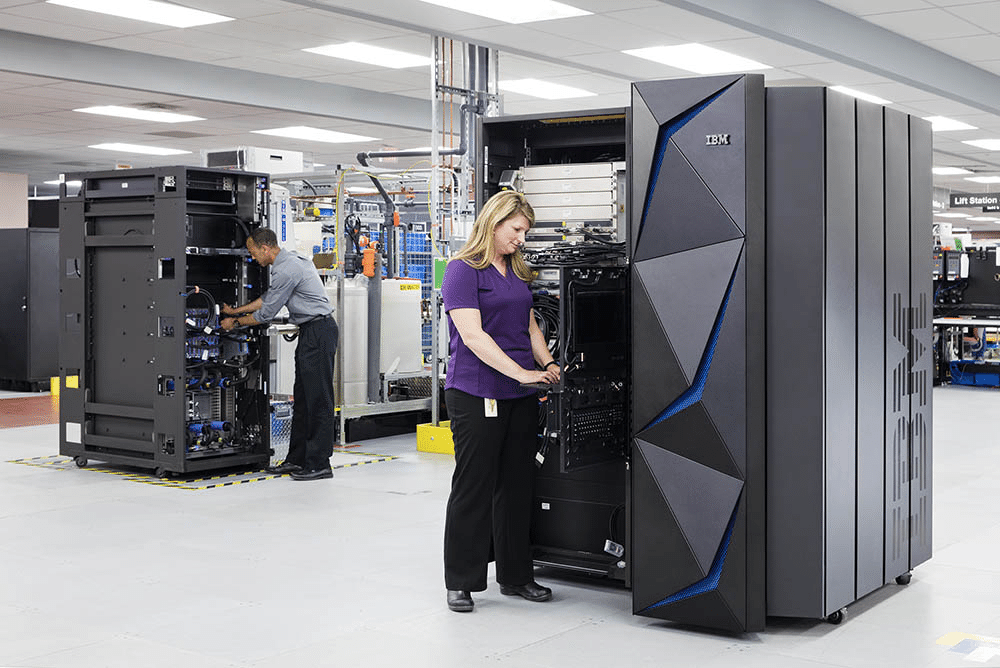

私がその事業会社に入社した当時は、大型汎用機のメインフレームと言われるレガシーがまだ動いていました。今でも金融業界などでは現役で動いているところもあり、ホスティングサービスを利用する企業もあれば、自社のサーバルームで運用しているケースもあります。

(メインフレーム)

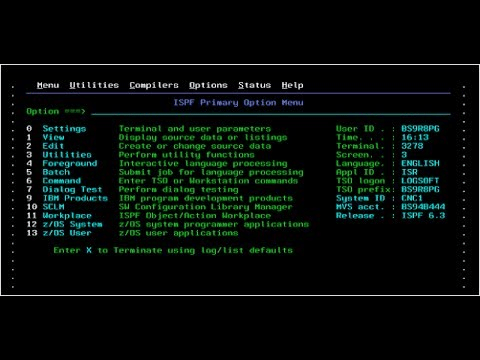

メインフレームは中央の大型コンピュータを、各端末(一般的にはPC)からエミュレータという仕組みを用いて遠隔操作します。

(エミュレータのイメージ)

技術が良い意味で枯れており、テクノロジーが今と比べればシンプルなので比較的安定はしていることが多いです。一方で、莫大な保守費と、それを支える技術者の不足という課題があります。全盛期は1980年代から1990年代ですので、隆盛を誇った頃の技術者の方が引退されているからです。

また、メインフレームは拡張性が低く、メインフレーム上で出来ることが限られています。そのため、その事業会社ではメインフレームのデータを、データマートのような形で別のサーバに落とし、そのデータマートを参照してビジネスが必要なツールをローカルで作成するということが行われていました。

そのツール群が年月を経て独自の進化をとげ、当時は約200ほどのツールが、ビジネスに密接につながりながら稼働していました。

『こんまりメソッド』をCxOや社長に説明した

プロジェクトチームでは、この約200のツールをグローバルプラットフォームに置き換えていくのではなく、まずはグローバルプラットフォームをベースにしてあるべき姿を描き、そこで必要な機能のみを移管するという形でアプローチを統一していきました。

リーダーシップ層に理解してもらうための、キャッチーなフレーズを探していた時、当時2-3年目ぐらいの若手メンバーが声をあげました。

「思いついちゃいました。『こんまり』でどうですか?」

『こんまり』とは「人生がときめく片づけの魔法」の著者、近藤麻理恵さんのニックネーム(?)で、当時『こんまりメソッド』という言葉が一世を風靡していました。

業務プロセスをEnd to Endで結んで、グローバルプラットフォームを中心に必要なアプリケーションだけでつなぎ、約200のツールを10~20に整理していく計画を立て、社内ではそれを『こんまり』プロジェクトと言っていました。

この『こんまり』と並行して、アジャイル手法を大規模グローバルプロジェクト適用するための方法論、『Process Oriented Agile Aproach』をプロジェクトメンバーと作りました。

この二つをグローバルCIOが来日した時に説明し、日本の社長にも報告会の場で報告しました。その、日本の社長に報告する前に、前任のプロジェクトリードからこんなことを言われていました。

「天野さんが優秀なのは私は凄いわかるけど、アピールが足りない」

「アピールも含めて外形的な評価になる」

「自分だけのことならまだ良いが、チームを率いる時にチームやメンバーをアピールすることは、People leaderとしては必須」

これはなるほど、その通りだと思いました。

そのため、社長報告の場では、自分たちが考えたメソドロジーでグローバルプロジェクトを日本がリードしていることを報告しました。そして、次の写真を報告資料の最終頁に貼り、グローバルチームに立ち向かう自分たちを、明治維新の志士が欧米列強に立ち向かった姿になぞらえて説明しました。

最後、何か言いたいことがあるか聞かれ、こんなやり取りでクローズしました。

「俺たち、凄い頑張ってます!」

「わかってるよ(笑)」

運用保守体制をローカルサポートとグローバルAMSの組合せから、DevOpsモデルに

メインフレームと、そのエコシステムと言われるツール群の見直しに伴い、プロジェクトでは稼働後の運用保守体制も検討していました。なお、稼働前は日本側でもシステムを運用保守するチーム、体制がそれなりにありました。

当時はグローバルプラットフォームの最初の展開国が日本であったため、運用保守体制についてもグローバルチームと日本で検討していました。件の『こんまり』を発案した2-3年目の若手メンバーというのが、若手と言いながらリーダーシップを執れるタレントで、彼がグローバルチームと話していた記憶があります。

その運用保守体制については枯れたシステムに対するものと、継続的にデプロイを繰り返すプラットフォームで分けました。

枯れたシステム向けは、文字通り運用保守のみ行うチーム体制を継続し、それを社内ではAMS(Application Managed Service)モデルといっていました。一方で、継続的なリリースを繰り返し、発展させていくプラットフォームは、DevOpsモデルという、Dev(開発)とOps(運用)を一体で進めるアプローチを取りました。

(devops.comより抜粋)

従来は、大規模ビッグバンアプローチが一般的でしたが、リーンスタートアップでも説明した通り、現在は小規模なリリースを繰り返すアジャイル方法論が広がっています。

そこで、組織もアジャイルに対応する必要があるというところから広がってきた方法論がDevOpsです。

見えなくなったデータ

グローバルプラットフォームのデリバリは、紆余曲折をへましたが無事に稼働を迎え、日本のリーダーシップチームと、グローバルのリーダーを迎えてテープカットをしました。

ですが、稼働後に二つの問題が起こりました。

一つはレガシーでのデータ管理に端を発するデータ移行の問題で、もう一つがデータのビジビリティに対する課題です。

細かい話はできませんが、これだけ大規模な変革を行うことができたのは間違いなく会社の実力があったからで、また変革に伴う諸々の課題を乗り越えられたのは、それだけの人材が揃っていたからです。

ここで、データのビジビリティの課題について概要のみ話をします。稼働からしばらくして、オペレーションをトラッキングするために以前見えていた数字が、新システムで見えなくなったという声があがりはじめました。

もちろん稼働前に新システムでのレポートのサインオフは得ていました。ただ現場も含めて、オペレーションの何をどう積上げると最終的にP/Lの数字にいきつくのか、その因果関係を完全には掌握できていませんでした。そこを一つずつ紐解き、整理する活動でもありました。

デジタル部にCIO管轄組織から異動

私自身はプロジェクトをベースに仕事をしていくということにやりがいを感じていたため、このプログラム完遂をもって次の仕事に向かうことを考えていました。

しかし、グローバルプラットフォームに切り替わり、それが機能するよう組織含めて整えていくところまでが、全権PMに指名されたプログラムマネージャとしての責任の取り方ではないかと、次第に考えるようになりました。

そこでプロジェクトチームを母体に、事業本部の配下でデジタル部署を立ち上げることになったときに、CIO配下の組織から異動してデジタル部のリーダーになりました。部署のリーダー(部長職)は自分のExpertiseとは違うとは思っていましたが、それは自分自身がやるべき仕事だと考えたからです。

そして、リーダーとして最初に実施したことは、デジタルとITを切り分けることでした。その原則をもとにして、ハイパーケアの名残で旧プロジェクトメンバが抱えていた運用保守業務を、IT/ITオペレーション組織へ移管していきました。

この取り組みはデジタルとは何か、ITとは何かを整理して考えるきっかけになりました。

デジタル

トップライン(売上 - 製品・サービス・顧客体験へのアプローチ)や、ボトムライン(利益 - 生産性へのアプローチ)に直接的に影響を与えるテクノロジー

IT/ITオペレーション

間接的に会社を支える基盤を整理する

そして、トップライン、ボトムラインに直接的に影響を与えるテクノロジー導入にフォーカスするチームとして、自分たちのデジタル部を定義づけました。

この取り組みについては、私が導入時にプログラムマネージャだった際に、プロジェクトマネージャとしてエースだったメンバと進めていきました。

またその彼とプログラムの残りスコープを完遂した後、ビジビリティに対する課題に取り組みはじめました。

データサイエンスチームを立ち上げた

データのビジビリティについては、KPIをベースに、P/Lに結び付く数字の因果関係の整理をしました。現場のリーダーが追いかけるべき数字がなにかを示し、それを見えるようにする活動です。

その次の段階として、データドリブン経営に向けた取組みの端緒としてデータサイエンスのチームを立ち上げました。メインフレームから新しいプラットフォームに切り替わり、データが”使える”ようになっていたことで、この取り組みが可能になりました。

チームリーダーとして立ち上げを進めてくれたのが、先ほども話に出た部署立ち上げから二人三脚で進めてきたメンバーです。さらにアカデミックで機械学習など研究していた、リーダーシッププログラムのプログラム生と、ビジュアライゼーションのエキスパートを加えてチームは発足しました。

ここで目指していたのは、AIや機械学習を利用して、見えない法則を見つけることでした。意識していたのは「マネーボール」をビジネスでやることです。

『マネー・ボール』(原題: Moneyball: The Art of Winning An Unfair Game)は、マイケル・ルイスによるアメリカ合衆国のノンフィクション書籍。日本語版単行本の副題は「奇跡のチームをつくった男」。

メジャーリーグベースボール(MLB)の球団・オークランド・アスレチックスのビリー・ビーンゼネラルマネージャー(GM)が、セイバーメトリクスと呼ばれる統計学的手法を用いて、MLB随一の貧乏球団をプレーオフ常連の強豪チームに作り上げていく様を描く。2003年に米国で発売され、ベストセラーになった。2011年にベネット・ミラー監督、ブラッド・ピット主演で映画化された。

(Wikipediaから)

いくつか面白い取り組みや発見もありましたが、機密情報に触れる可能性があるので、ここまでのご紹介にいたします。

事業会社のデジタル組織と外部コンサルタント

デジタル部配下には複数のプロジェクトマネージャを配し、デジタライゼーションプロジェクトを進行させていました。フィールドのモバイルツール刷新、コールセンターのデジタライゼーション、ディスパッチ(要員手配)のオプティマイゼーション、CPQ(見積り)の仕組み刷新などです。

部署のリーダーとしては、直接プロジェクトを統括することはありませんでしたが、プロジェクトチャーターやステータス報告の内容、基準など統一しました。そしてデジタルの中長期計画をもとに年度計画を策定し、ビジネスリーダー、CFO、CIOなどに定期的に報告する場を設け、その場のコーディネーションを行いました。

プロフェッショナルサービスとしてのコンサルタントは、担当するプロジェクトを中心に考えます。一方で事業会社のデジタル部のリーダーとしての経験は、ビジネスを起点にして考える貴重なものでした。

事情があってコンサルにまた戻っていますが、個人がデジタルテクノロジーを軸に貢献していくという形は色々とあります。

私自身は、デジタルトランスフォーメーションの一般的な解釈が腑に落ちないため、あまりデジタルトランスフォーメーションを語ることはなくなってきました。ただし、その必要性はもちろん感じています。

コンサルという立場では、自分の経験も通じて、企業がバズワードとしてではなく、必要なところに手当てをするような形で、デジタル組織を形成していくことをお手伝いしていきたいと考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?