クライアントワークにおける1on1、斜めの関係からの支援のあり方

こんにちは!

株式会社Mutureの中村ひろやと申します。

いま私は、Mutureに所属し、丸井グループ(クライアント)に対してのDX支援に取り組んでおります。

具体的には、アジャイル開発の実践のためにチームのあり方・開発プロセスの変容を目的とした活動を行なっており、そこで私は「プロジェクトマネージャー/スクラムマスター」としての役割を担っています。

Mutureの支援内容についてはこちらや

スクラムマスターとして、チームの変容に対して奉仕する過程で、クライアント側のチーム一人ひとりと定期的な1on1を行うようになりました。

DX支援を開始して1年が経ったタイミングで、1on1について振り返りを行いたいと思います。

1on1の取組みの背景

そもそも、1on1を取り組むに至った背景が下記になります。DX支援に取り組み始めた初期と現在では目的が変化していきました。

初期は、アジャイル開発への移行が進む中、チームでの仕事の進め方や組織内の役割・構造が変化していきます。そこで、具体的に何が期待されるのか?あなたがすべきことはなにか?といった役割やタスクに関するレクチャーと、

同時に、その変化に対する受け止め方や理解をヒアリングし、意味付けを共に行なうことでチームメンバーにとってアジャイル開発への移行が「価値ある挑戦」へなるようにサポートを行いました。

現在は、アジャイル開発の実践が着実にできるようになっています。そこで、その進行をサポートするために一人ひとりのタスク状況の確認と、次の成長を実現するための成長プランの設定と定期的な振り返りを行う場として位置付けています。

タスク状況の確認はデイリーレビューなどの進捗確認でも行えるかもしれません。しかし、クライアントワークにおいて重要なポイントは、クライアントにとって私たちと仕事することが業務の100%ではない(「見えない仕事の存在」)ということです。

私自身もDX支援を開始した当初は、この「見えない仕事の存在」を軽視してしまい、各メンバーへの役割や責任の割り振り、コミットメントにおける期待値のズレを起こしました。結果的にチーム崩壊の危機を経験したこともあります。

この「見えない仕事の存在」に対処し、円滑にプロジェクトを推進するためにも、現時点では1on1を通した状況の棚卸しは有用と捉えています。

アジェンダ設定・1on1の流れ

クライアントのメンバー共通のものと個人ごとのアジェンダがあります。

共通のアジェンダとしては、①現在のタスクの棚卸し、②今期の成長目標の設定とその振り返りです。

プロダクトのカイゼンを進める上でのタスクもあれば、そうではないタスクもあります。その区分をなくし、タスクと状況を言語化してもらっています。

メンバーにとっては優先順位やその進め方の整理ができ、プロジェクトマネージャーにとってはプロジェクト進行の進め方やその進行速度の調整を行うことができます。

②は、一人ひとりのキャリア形成の観点から成長目標を設定しています。いま自分ができることはなにか?キャリアを高めるためには何ができるようになることが求められるのか?目標を可視化し、共通認識を持つことで、メンバーにとっては今の仕事の意味を定義しやすくなります。また、プロジェクトマネージャーとしては、チームメンバー間での役割・タスクの割り振りの調整を行いやすくなり、プロジェクト進行における主導と伴走のバランスをとりやすくなります。

次に、個人ごとに重みづけが異なるアジェンダとしては、③課題・アイデアに関しての方針・アクションの整理、④その人が説明責任者である場合は説明プランの壁打ちです。一人ひとりの役割や責任範囲は異なります。仕事を進める上で直面した課題やアイデアをライトに受け止めることで、1on1でのコミュニケーションが次につながる場となるように意識しています。

この際に重要なのは、「メンバー自らが課題解決をできるよう」に心がけることです。斜めの関係の1on1においては、一歩間違えてしまうと、「正解を与える人ともらう人」というメンバー本人の為にならない関係に陥る危険性があると考えています。

この点を念頭に1on1に臨み、メンバー自らの課題解決力を高めていくことが、結果的にチーム全体の課題解決力を高めることにつながっていきます。

1on1の流れ

1on1の流れですが、先ほどのアジェンダを挟む形でセットアップとラップアップを用意しています。

セットアップでは、体調面や心理面での確認や、直近のアクションに対しての賞賛をするように意識しています。アクションからのFBの期間はなるべく空けず、毎週の1on1ですることで、本人の成長実感を高められるようにしています。

ラップアップでは、来週の1on1までにトライすることを決めています。1on1の場において、能動⇔受動の関係となってしまわないように、メンバー本人が行うことを決めるようにしています。

直属の上司が行う1on1との棲み分け・実際の声

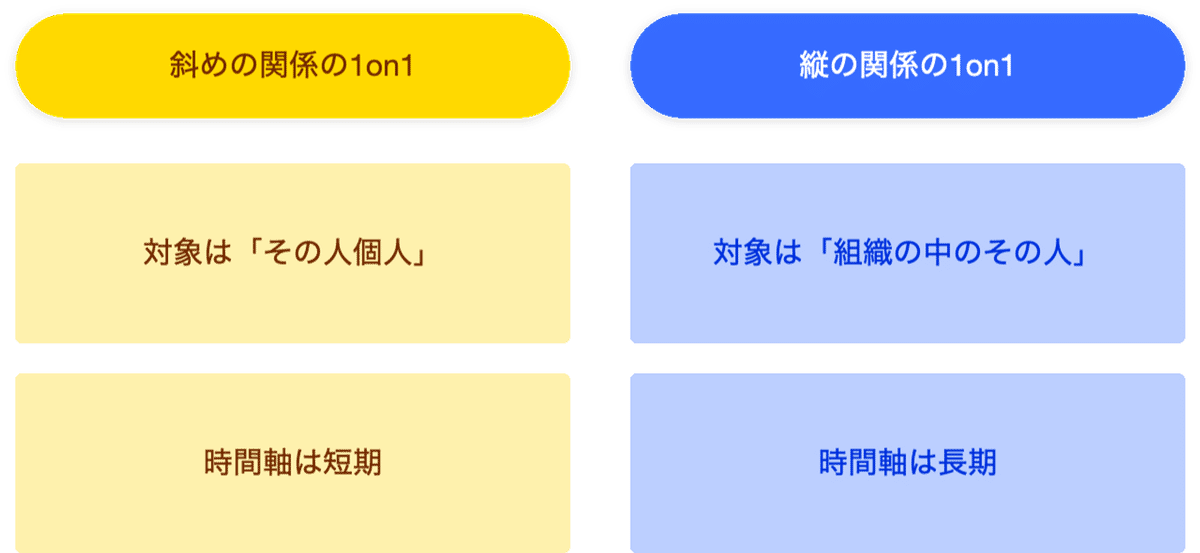

直属の上司ではない人物が行う「斜めの関係の1on1」と直属の上司が行う「縦の関係の1on1」の違いは何があるでしょうか。

実際に1on1を受けているメンバーからFBをもらい、整理をすると下記の違いがありました。

斜めの関係の1on1では、対象が「その人個人」にスポットライトが当たり、時間軸も短期で週次ベースで進んでいくこと。

一方、縦の関係では、対象は「組織の中のその人」を扱い、時間軸はよりクォーターベース、半期ベースと長期の話題が多くなっていました。

本人にスポットライトを当てることで「いまの推進力」を高め、「更なる成長」につなげるための振り返りの機会と、目指したい目標からバックキャストして「方針」を明確にするための振り返りの機会という違いがありそうです。

一方で、斜めと縦のどちらが担うことが適しているか、またはそれを兼ね備えた機会が必要なのかは現時点ではわかりません。しかし、実際の1on1を受けているメンバーの声から、こうした視点の異なる1on1があることによるポジティブな影響があると見ています。

実際の声・効果

タスクの優先順位や進め方、自分が行うべき仕事の目的などを毎週の棚卸しを通じて整理ができていることを声としていただきました。

斜めの関係ならではのフラットな関係が心理的安全性を生み、まだ周囲に説明ができない事柄も、この場で解像度を上げることにつながっていることに気づくことができました。

リスク・難しさ

現時点ではポジティブな効果があると見ています。

しかし、結果的にチーム内のコミュニケーションが進まなくなるリスクもあれば、実際の組織全体を見られているわけではない中で的外れな助言を行う難しさも感じています。

特にやってはいけないことは、上長が行うべき「決裁」領域に安易に踏み込み組織構造を崩してしまうことです。それをしてしまっては、クライアントワークという前提を崩し、Mutureの目指す「自走する組織」とは反対の状態を作りかねません。

これを防ぐために、半期ごとにRASICチャートを作成し、メンバー間での期待値を確認するようにしています

最後に

ここまで読んでくださり、ありがとうございました!

現在行っている斜めの関係の1on1ですが、行うメンバーの数が少人数であるから実現できている面もあります。この仕組みを大人数のチームや組織に対して適用できるのか?と考えると、このままでは難しいです。

再現性を高めていくためにも、共通アジェンダについてはコミュニケーションカロリーをかけないように仕組み化するなど、いくつかアイデアを試しつつ、クライアントワークにおける1on1についてのナレッジを深めてみたいと思います。

本記事は、クライアントである丸井グループの皆さまとMutureの有志で行うアドベントカレンダーの一つになります!当事者目線で様々な振り返りをしていますので、ご覧になっていただけたら嬉しいです。

また、Mutureでは、絶賛採用募集中です!以下のページが応募ページになりますので、ご覧いただけたら嬉しいです。