トルコ旅行記② ~トルコとイスラム教~

今回はトルコ旅行記第2段「トルコとイスラム教」というタイトルでトルコ旅行を振り返っていこうと思います。

日本人にとって、ほとんど無縁なイスラム教。近年では、イスラム国のイメージが強く、マイナスなイメージを持たれることもしばしば。

では実際に国民のほとんどがイスラム教のトルコに行って感じた、トルコにおけるイスラム教について、僕なりの目線で語っていきます。

とはいえ、まずはトルコとイスラム教の歴史から語る必要があるので、まずはそれから。世界史の授業みたいになっていきます(笑)

1.トルコにおけるイスラム教

トルコはヨーロッパとアジア、アフリカ、さらにはロシア方面と地理的に様々な地域が交錯する国であり、それぞれの影響を受け、独自の文化を形成してきた。

またシルクロードの終点の1つとして、地理的に見ても、歴史的に見ても非常に重要な国のうちの一つである。

そんなトルコは現在、人口の約9割以上がイスラム教徒となっている。

ここから世界史の授業のようになってきますが、ざっくりトルコとイスラム教の大きな出来事をまとめていきます。(参照サイトはこちら)

・1299年、約6世紀続くオスマン帝国が建国される。

・第一次世界大戦後、トルコ革命により、オスマン帝国が滅亡。

このトルコ革命により、他のイスラム諸国とは異なる独自の国家路線を歩 み始める。

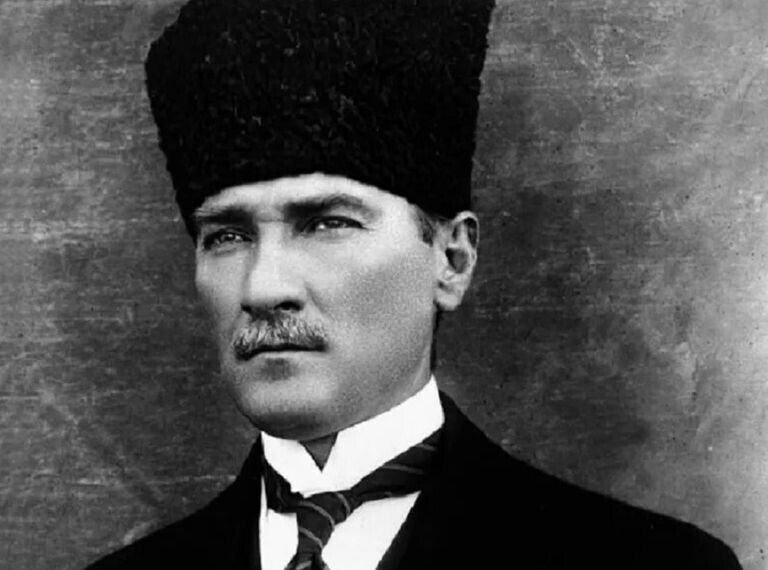

・トルコ共和国の建国後、初代大統領による「政教分離」が断行される。

ざっくりとこんな感じ。

ちょうど今から約100年前にトルコが建国されたっていうのがなんかすごく近い出来事のように感じる。

そして、この初代大統領のムスタファ・ケマル・アタテュルク(通称:建国の父)が断行した政教分離。これが本当にトルコのトルコらしさを形成することとなる大きな転機であったと思う。(このトルコらしさについては2で笑)

例えばスルタン制やカリフ制といった、日本に置き換えるとお坊さんの偉い人が最高権力者になる(解釈が間違っていたらごめんなさい)ような制度の廃止、イスラム暦の廃止、アラビア文字からアルファベットなど、イスラム教の当たり前を覆した唯一の国ではないだろうか。

2.トルコで実際に感じたイスラム教

(朝7時の礼拝時@Eyupsultan Camisi Türbesi)

ではそんなトルコの歴史を踏まえたうえで、僕が実際に感じたトルコと、初めてのイスラム教について記していく。

<至る所にモスク!!>

関西国際空港からイスタンブール国際空港まで、ドバイの乗り継ぎも合わせて約21時間。やっと長旅から解放され、イスタンブール国際空港で何とかタクシーを拾う。海外ならどこでも大抵英語は通じるでしょう!!っと思っていたら、なんとほとんど英語が通じない、、、(笑)

そんなプチカルチャーショックを経て、タクシーでイスタンブール市内へ向かう道中、僕は真っ先に興奮した。

そう至る所に、ドーム状の建物と数本の柱がある。

これがモスクか!!と。

トルコに着くや否や、いきなりイスラム教の雰囲気を感じさせてくれた。

※トルコのモスクの数はおよそ8万ほどあるようです。日本の神社や寺もそれぞれ7~8万ほどあるみたい。でもトルコのモスクの存在感が大きすぎて、日本の神社の数以上に感じさせられました!!

<弱きを救う?>

海外に行くと、日本とは異なる光景が飛び込んでくる。良いことも悪いことも。

殊、日本ではなかなか見られない光景で言えば、貧困層の人たちのリアルではないだろうか。

例えば、ホームレスの人たちがメインストリートの端っこに座っていたり、寄付を求める子供たちがいたり。

トルコにはなんとなく治安が悪いイメージがあった。

もちろんそれはイスラム教に対する勝手な偏見が少なからずあったからだ。

でも実際は、アメリカやヨーロッパほどの貧困層の人々を見かけることが少なかった(決してゼロではない)。

なぜ欧米諸国に比べ、そういう人たちを見かけることが少なかったのか。印象的な出来事が2つあった。

まず1つはあのケバブマスター(ケバブマスターについてはこちらの記事を)。

ケバブをたらふく平らげた僕たちが店を出ようとすると、店の前には1人の少年が。晩御飯がなくて、お金を恵んでほしいとのことだった。そんな少年を見たケバブマスターは、少年を店に呼んで、余ったケバブを当たり前のように食べさせてあげていた。

(左から2人目がケバブマスター)

またある夜、赤いベストを着ており青年たちが、ホームレスの人たちに声掛けをしている場面に出くわした。話を聞いてみるとどうやら、ホームレスの人たちにご飯を配るボランティアをしていたようだ。

ホームレスの人たちや物乞いの少年たちが少ないのは、この周りの人達の支え合いがあるからではないかと僕は感じた。実際にイスラムの教えでの平等、公平という考えに基づいた「弱者救済」は非常に大切されている。

そういえば、トルコの至る所で見かける猫ちゃん達もご飯のおすそ分けを貰って、美味しそうに頬張っていた。

<ヨーロピアンスタイルのイスラム教>

トルコではイスラム教圏では珍しくイスラム教のルールが比較的緩い。

例えば、お酒が飲める、礼拝もできる時間に行えばよい、女性のスカーフは結婚後でいい。など、僕たちが抱くイスラムのイメージ程ではなかった。

またモスクではちびっこがキャッキャッと走り回り、猫ちゃんもくつろぎに来る。

24時間空いているモスクもあり、ホームレスの人たちのしのぎ場所にもなっているのかもしれない。モスクがこんなにも温かい場所だとは思わなかった(笑)

おそらく、西アジアでもあり、東ヨーロッパでもあることが大きな要因だろう。

トルコは地理的にも歴史的にもヨーロッパの影響を大きく受けている。要は1つの文化に囚われることがないという、前回の記事にも通ずる部分がある。

そして、トルコではかつてイスラム教が厳格が故に、後継者が減っていくという状況にあったそう。そういう状況も踏まえて、先ほども出てきたように政教分離を断行したり、イスラム教の文化を改めていったりとトルコは寛容な国でもあるのだ。

ヨーロッパでもあり、アジアでもあり、イスラム教圏であるトルコは他者を受け入れ、人と人との距離が近く、温かい。

その背景にはヨーロピアンスタイルのイスラム教の在り方が影響しており、そのイスラム教の在り方により、人々はトルコに魅了されるのだろう。

最後に

今回は僕なりにトルコにおけるイスラム教の歴史と、実際にトルコで感じたイスラム教について書いた。

僕は今回の旅でイスラム教とは「良くも悪くも愛が強い宗教」であると思った。

愛は時にプラスに働き、時にマイナスにも働く。

人々に愛を注ぐから、弱者を救うことが当たり前であるし、人と人との距離が近い。

しかし一方で、宗派の対立で過激な争いを繰り広げていることも事実だ。おそらくそれは、イスラム教への愛が強いが故に対立してしまっているのだろう。

もちろん、トルコで感じたイスラム教が全てであるとも思っていないし、あくまでも僕なりの解釈に過ぎない。

ただ、イスラム教を肌で感じ、イスラム教に対して自分なりのモノサシができたことは非常に良かった。また一つ自分の中の「当たり前」がぶっ壊された。

そして、これからのトルコはより新たなイスラム教を見せてくれるであろうと考えている。比較的ルールは緩いとはいえ、特に女性と社会のルールに関してはいまだに厳しい。(これもおそらく女性への愛が故なのだろうが)

トルコにおいての女性の活躍がよりたくさん見られるようになったとき、トルコは本当に世界を変えてくれるような国になるのかもしれない。

トルコで感じた人への「愛」を僕も忘れずに持ち続けて生きていきたい。

おわり 2022/3/9

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?