私の一部は新潮文庫でできている

縁あって、この夏から新潮社のウェブ媒体「フォーサイト」で大人向けのマンガ紹介を連載している。

硬派な媒体のなかの息抜きのようなコラムだし、単行本や雑誌を含め、新潮社にかかわる書き手のなかで、自分が末席中の末席だという自覚はある。

それでも、一連の「新潮45」の騒動のなかで、一部の作家などの同社媒体への執筆停止宣言や書店の出版物撤去のニュースに接して、「お前はどうするんだ」と自問しないわけにはいかなかった。

「45」という媒体の問題そのものについては、論は出尽くしている感があるので、ここで屋上屋を重ねるのはやめる。徹底した検証が必要だという大方の意見に賛同する、とだけ記しておく。

今回、連載コラムで土田世紀の「編集王」を取り上げた。担当者との打ち合わせでは別のマンガとする予定だったが、ふと思いついて連休に読み返して、勝手に差し替えて、勝手に書いてしまった。載せてもらえて感謝している。

読んでいただければわかるが(しばらくはフォーサイト上でも無料で読めます。1週間後にはnoteのマガジンに転載します)、直接は言及していないものの、これは一連の問題を俯瞰して、自分なりの「今、言いたいこと」をまとめたものだ。

野暮を承知で一言でまとめると、これはエールだ。

20年以上前のマンガに仮託して「言いたいこと」を書けたのは、土田世紀(と編集者)の作品の普遍性に負うところが大きい。素晴らしい仕事に敬意を表する。

ここでは、コラムで書かなかった個人的なことを記しておきたい。

おそらく多くの本好きにとってそうだろうが、新潮社は特別な出版社だ。それは新潮文庫という知の宝庫によるところが大きいと想像する。

書店の主役は新潮文庫だった

私が育った町には、近所に大きな書店がなかった。自宅にも本棚と呼べるようなものはなく、そもそも貧乏で、本は図書館で借りて読むものだった。

それでも「本の虫」だった私は、小学校高学年から中学生のころ、駅前の小さな本屋によく足を運んだ。もうなくなってしまって、あれほど通ったのに、店名が思いだせない。

お金はないから、ひたすら本を見て回り、立ち読みする、迷惑な客だった。長い時は2時間ほど、店内をぐるぐる歩き回っていたと思う。壁の棚以外には書棚の「島」が2列あるだけの小さな書店だった。壁の棚は文芸や実用系の単行本やマンガ、「島」のうち1列が雑誌の棚だった。

私が一番長い時間を過ごしたのはもう1つの「島」の文庫本コーナーで、そこの主役は「新潮文庫」の古今東西の名作だった。

今でも、漱石、鴎外などの日本文学からトルストイ、ヘミングウェイなど、ずらりと並んだ背表紙のなすモザイクが目に浮かぶほど、その棚の前で長い時間を過ごした。今ほど書店の棚の入れ替えが忙しくなかったので、私はどの本がどの位置にあるのかほぼ完璧に覚えていた。「絵」として背表紙を記憶していたので、テストで作品と作者名を結び付ける問題などは楽勝だった。

図書館で借りたり、そこで立ち読みしたり、わずかな自宅の蔵書を読んだり、といった形で、私の読書の量と幅はだんだん広がっていった。漱石や太宰の短いものは、その書店で読んでしまったと思う。

そして中学生のある時期から、猛烈に「自分で本を買って集めたい」という欲が内側から湧き上がってきた。それまで自分で買っていたのは読み捨てる少年漫画誌ぐらいだった。

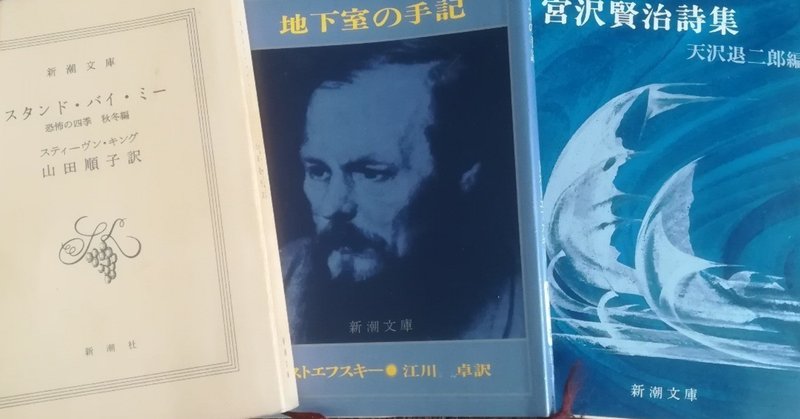

何日も、何時間も文庫本の書棚の前で吟味した結果、買ったのがドストエフスキーの「地下室の手記」だった。本棚から引っ張りだしてみると、昭和44年初版の江川卓訳で、31刷は昭和60年配本とある。おそらく14~15歳の時に買ったのだろう。

(発行者佐藤亮一は創業者義亮の孫で三代目社長)

正直、これは「はずれ」だった。そもそも、散々迷ったあげく、「ドストエフスキーくらい読まないとな」というミーハー(?)な発想で、一番薄くて安い(280円!)作品を買っただけなのだから、脈略も何もない読書になったのは自業自得としか言いようがない。

人間は読んだものでできている

その後、私は何冊の新潮文庫を読んだのだろう。数えたことはないが、1000までは行かないが、100や200といった数ではないはずだ。

人間のある部分は、読んだもので作られる。

秩序だった読書と縁遠かった十代の私は、新潮文庫で古典に親しみ、ブルーバックスで科学に憧れ、宝島ムックからサブカルを吸収し、ムーブックスでオカルトに染まり、落合信彦で国際情勢をかじったつもりになっていた。

この大人になる前の乱読が、今の私を作っている。私の一部、それもかなり良質の部分は、新潮文庫を通じた読書に負っている。

たとえそれが致命的であっても、1つの雑誌の誤ちをもって、この恩恵は帳消しにはならない。

良い機会なので、これから「地下室の手記」を再読してみようと思う。

今開いてみたら、本文の活字が恐ろしく小さいが、幸いまだ老眼は「きていない」ので、まあ、大丈夫だろう。

中学生の私にはチンプンカンプンだったこの本も、おっさんになった今なら、何か得るものがあるだろう。

こうしてまた、新潮文庫が私の一部になる。

−−−−−−−−−−

ツイッターもやってます。アカウントはこちら。@hiro_takai

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。