アシスタントレポートVol.3.5「Vol.3の股関節・骨盤Q&A」

はじめに

摂食嚥下チームアシスタントレポートにお越しいただき誠にありがとうございます。

わたしたちは、嚥下障害の方を治せるセラピストを育成することを目的に、「今年一年、自分たちの知識や技術を高める」ことを目標に日々活動しております。

Vol.2とVol.3では、呼吸機能や咳嗽力の土台となる腹圧(腹部の張り)を高めるためのインナーマッスルの1つ骨盤底筋群と、股関節・骨盤に注目してお伝えさせて頂きました。骨盤底筋群は直接触知できないため、ここではお尻が閉まりやすい姿勢が骨盤底筋群の張りがあり、働きやすい姿勢だととらえてお話ししています。

今回は臨床での悩みに対して、Q&Aでお答えしていきます。

前回のレポートはこちら⬇

Q&A こんな時はどうしたらいいの?

Q1. 臨床上で何を基準に骨盤の前後傾を評価しているのですか?

また立位ではどのように見ていくのですか?

A1. 基本はVol.2の骨盤編でお話したように上前腸骨棘と上後腸骨棘の高さが指標となります。通常は骨盤中間位とは、上前腸骨棘が上後腸骨棘の下にあり約2横指の差があると言われています。上前腸骨棘が上後腸骨棘に比べて上にあれば後傾、2横指以上下にあれば前傾となります。

次に、立位での骨盤の前後傾を体験してみましょう!

まず立位で骨盤前傾をして、そこから骨盤を後傾してみましょう。殿筋の収縮を感じ、お尻の穴が閉まりましたか?

①骨盤前傾位では殿筋が働きにくくなります。

②骨盤後傾だけでは殿筋が働きにくく、股関節が外旋することで殿筋が収縮しやすくなります。うまく収縮できれば重心が上がる感じが体感できると思います。

③しかし過度に骨盤後傾しすぎると重心が後ろに行きすぎ殿筋は働きにくくなります。

Q2.骨盤前後傾が動かないです。うまく動かすにはどうしたら良いですか?

A2.まず骨盤が前後傾しない原因について仮説が3点あります。

1.骨盤後面筋の問題

2.骨盤前面筋の問題

3.腹部筋緊張の低下

骨盤の前後傾の評価で分けると、以下の4つに分けて評価ポイントを説明していきます。

<骨盤が後傾しない場合の評価ポイント>

1.腰背部(後面筋)の問題

→多裂筋や腰方形筋の短縮があるかどうかを評価します。

治療:多裂筋や腰方形筋にアプローチする。

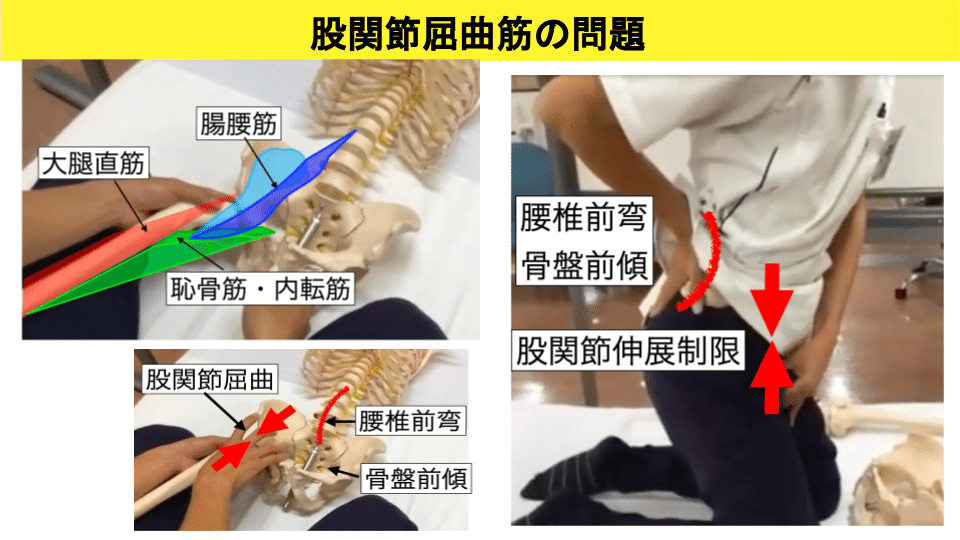

2.股関節屈筋群(前面筋)の問題

→股関節屈筋群の短縮により、股関節伸展制限があることがあります。腸腰筋、大腿直筋、恥骨筋、内転筋等どの筋肉の問題かを評価します。

治療:股関節伸展制限の原因筋にアプローチする。

3.腹部筋緊張の低下

→腹横筋や下腹部等どこの腹圧(筋緊張)が抜けているかを評価します。

治療:①腹横筋を集めたり②ロールタオルで下腹部の筋緊張を高めることで骨盤の可動性が出ることもあります。腹圧を高めることで骨盤の可動性が変化するか前後評価をしてみましょう!

<骨盤前傾しない場合の評価ポイント>

4.ハムストリングスの短縮

→SLRや長座位で評価します。ハムストリングスが短縮していると骨盤を前傾してこれなくなります。

<骨盤前後傾の触診時のポイント>

上後腸骨棘に手をかけて牽引します。牽引の仕方は頭部牽引と同様に骨盤を転がすのではなく、始めはミリ単位で最終域からわずかに牽引し、手の把持が抜けないようにする。少し骨盤前傾方向へ戻し、再度最終域まで牽引するをことを繰り返していきます。大事なことは、治療している手は離さないことです。さらに、手で牽引するのではなく、セラピストが前後へ重心移動しながら身体で誘導することがポイントです。

骨盤後傾が起こっても股関節外旋が起こりにくい場合は大転子を把持し股関節外旋を誘導します。股関節内外旋方向の動かし方がわかりにくい場合、まずは健常者の方との練習で自動運動してもらい、それに着いていく練習も必要です。

Q3.骨盤前後傾で頭部の位置や動きも見る必要がありますか?また、頭部のどこに注目して観察したら良いですか?

A3.顎引きをするとディープフロントライン(下画像参照)の筋膜のつながりがあるので、より腹圧が高まります。つまり骨盤前後傾する際は顎が上がったり、頭部を押しつけていないかを観察しながら頭頸部のポジショニングにも配慮することが大切です。

Q4.臥位で股関節外旋すると腹圧が抜けてしまいます。どこに注目したら良いですか?

A4.対象者の骨盤を正中位に持っていくことが大事です。

例えば、対象者の方の腰椎が前弯、骨盤が前傾位になってしまっていないでしょうか?骨盤前傾位では股関節内旋が起こり腰椎前弯が助長され腰背部筋優位に働きます。この状態で股関節外旋しても体幹前面筋は働きにくくなります。まずは骨盤を正中位にし、腰椎前弯を軽減させてから介入を行う必要があります。骨盤が正中〜後傾への可動性が出にくい場合の評価・治療はQ2の回答をご参照ください。

まとめ

今回はレポートVOL.2と3で上がった骨盤底筋群と股関節での質問に答えていきました。

皆さまもぜひ骨盤・股関節の治療の際に下腹部の腹圧(骨盤底筋群)に注目し、介入前後の咳嗽力や呼吸の違いを評価してみてください。臨床場面で少しでもこの内容が参考になると嬉しいです!

おわりに

同じ嚥下障害に悩む患者様を担当されているセラピストの皆さまに一人でも多く、知っていただき、一緒に嚥下障害を治療していく仲間が増えることを私達摂食嚥下チーム一同願っております。

今後も摂食・嚥下アシスタントレポートを宜しくお願い致します。

ごあんない

次回のブログは「寝返りと胸郭をみるポイント(上部編)」です。

摂食嚥下について興味・もっと深く学びたいと思った方は、脳外臨床研究会の摂食嚥下セミナー講師の小西がお送りする学びのコンテンツがおすすめです!セミナー情報やnoteなど配信中ですので、こちらを一度覗いてみてください☆

こちらから各コンテンツにアクセスできるようになっています⬇

同じく摂食嚥下セミナー講師&アシスタント・臨床BATONメンバーと多岐に渡って活躍されている、スーパーSTを目指すyuccoさんがお送りするブログやセミナーレポートも大好評配信中です☆⬇

どちらも臨床で役立つ情報が満載ですので、併せて臨床にご活用ください☆(一部有料あり)

今後も摂食嚥下障害で苦しむ方をサポートする為に! 皆さんの臨床で役立つ摂食嚥下の情報を発信していきますので、宜しくお願いします!