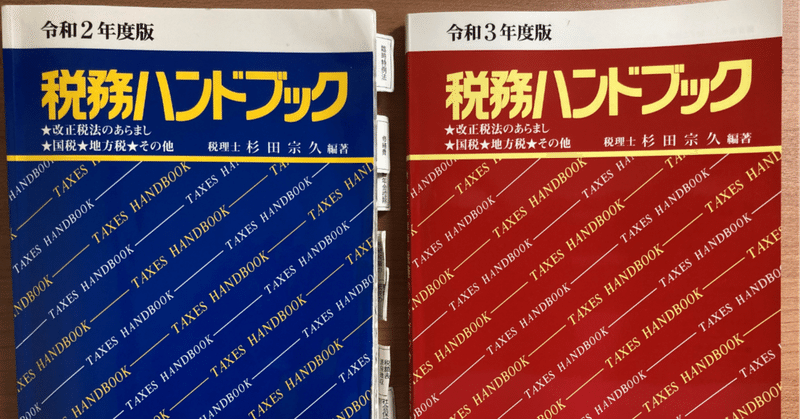

半世紀読まれている、税務ハンドブック

働き方改革、副業解禁等により、自分自身で確定申告する機会も今後増え、税務も皆さんにとって身近なものになってくるのではと感じております。今まで勤務先の会社任せだった税務、いざ自分自身で確定申告することになった場合はどうされるでしょうか? 税務署にある手引きで調べる、知り合いの税理士に頼む等、いろいろ手段はあると思います。

中には、「せっかくだから、体系的な理解のために、実践的な書籍を購入したい」と考える方もいらっしゃるのではと思います。もし「何かおススメの税務関連の書籍はないの?」との声にお応えして、おススメの書籍の書評を記事にしてみました。

株式会社コントロール社より毎年6月頃に発刊、価格は令和3年度版で2,000円になります。なお現在の編著者は、税理士の杉田宗久先生。現在、近畿税理士会会長と日本税理士連合会副会長をされています。

本書の紹介(まえがきより)

『税務ハンドブック』の歴史は長く、半世紀前の1974年より毎年発刊。当時、税理士の宮口定雄先生が「ご自身の業務処理に役立てるために、常に携行できるようにと税務のポイントや資料をまとめて作っておられたノートがコントロール社高木正氏の目にとまったことがきっかけで」出版に至ったとされています。

本書の内容は、宮口先生が勤務税理士だった頃から、「少しずつ書き留めたもので、各種の税目をカバーしつつ、詳細に記されている手引書や法令集を見ずとも外出先などで重要な項目の確認することが出来るように」なっています。現在の編著者である、杉田先生によると、宮口先生は「大事なことは少しでも多く、かつ、コンパクトにして一冊の本にまとめ、いつも鞄の中にいれておいて下さいとの願いを込めて、毎年々々一生懸命に改訂にあたっておられました」とのことです。

おススメの理由

「まえがき」で本書の魅力を紹介致しましたので、補足程度に。日常、経理に携わっている人にとっても、税務は以下の2点でハードルが高いと考えております。

第1に、各種の税目が広範囲に及ぶこと。

第2に、税法が毎年改正され、知識がすぐに陳腐化してしまうこと。

1つ目の、”各種の税目が広範囲に及ぶこと”について、税理士試験でも、所得税、法人税を始め、多くの税目があり、各税目の論点が深いことがハードルの高さになっています。他の書籍を見ても、1税目だけで非常に分厚い書籍もあり、各種の税目をカバーするのは無理と思われても仕方ありません。この点、本書は主要な各税目の最新情報を300ページ以内に網羅しているので、いつも携行でき、安心感があります。よほどマニアックなことを聞かれない限り、本書が最初に目が行く”インデックス代わり”になり、詳細を解説した法令集等と併用することで疑問点が解消できるという事です。

2つ目の、”税法が毎年改正”されることについて、毎年、様々なところで各種セミナーが開催されていることから関係者の関心が高いことの現れだと感じています。この点本書では、例えば令和3年度版では、「令和3年度税制改正の主要なポイント」というコーナを設けており、新旧比較が表の形で分かりやすくまとまっています。

あとレアケースですが、会社勤務の場合、海外駐在員から「(現地との税制比較のため)日本の税法どうなっているの?」との問い合わせ時に、本書はコンパクトにまとまっているので便利です。

まとめ

最後に、改めて「まえがき」の内容の一部を紹介したいと思います。「・・・最近では、大手出版社や大規模税理士法人などから類似書が出版されていますが、これは本書の利便性などが評価されている証左でもあると思います。」

如何だったでしょうか? もし何らかの理由で税務に関わることになり、何か実践的な書籍がないか気になられた場合、本記事の書評が参考になれば嬉しいです。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?