モノとしての本の魅力

#わたしの本棚 というタグがあったので、筆者が持っている本のなかで特に気に入っているものを5冊紹介したいと思います。なお、今回は本の内容には触れず、モノとしての本の魅力ということで、特にデザインに注目して取り上げたいと思います。

ちなみに、筆者は綺麗なデザインの本や変わったデザインの本が好きで、内容が同じでもデザイン違いのものをよく買ってしまいます。これから紹介する本も、文庫本や電子書籍に収録されているものと内容は基本的に変わりませんが、モノとして見ること・手に取ることの楽しさを少しでも感じていただければと思います。それではいきましょう。

『心』

1冊目は、夏目漱石の『心』です。『心』自体は文庫本でも普通に手に入りますが、こちらは有名な装幀家である祖父江慎さんによるもので、『心』が刊行された当時のデザインをリメイクしたものになっています。赤色に白抜きの文字(中国戦国時代の石鼓文というものらしいです)が美しいですね。岩波書店から出されている漱石の全集や文庫本のカバーは、これをもとにしています。

表紙だけでなく紙質やフォントなどにもこだわりが見られ、また「明らかな誤記もそのまま」にしたという編集方針も興味深いです。出版は8年ほど前になりますが、まだ一部の書店には在庫があると思うので、もし見かけた際には手に取ってみてはいかがでしょうか。

『きのこ文学名作選』

2冊目は、様々な「きのこ」に関する小説を集めたアンソロジー『きのこ文学名作選』です。版元の「港の人」は、上野勇治さんという方が代表を務める鎌倉の小規模出版社で、今年で創立25年を迎えたようです。

この本のおもしろいところは、何といっても中身の凝り具合です。下の写真を見てもらうと、小口の色がまばらになっていることが分かるかと思いますが、なんと収録されている作品ごとに紙の種類やフォントを変えているのです。

普通の本は、労力や採算の関係から、なかなかここまで凝ったデザインにすることはできません。売り上げにシビアな大規模出版社ではなく、独自路線を歩む小規模出版社だからこそ作ることができた本でしょう。作品そのものに加え、紙質やページデザインによってもイメージを喚起させようとする、意欲的で非常におもしろい試みだと思います。

なお、こちらの本は限定3000部で既に絶版になっていることに加え、もう製造していない紙を使用していることから、再販の予定はないようです(昔に読んだ新聞のインタビューで、代表の方がそう言っていたと記憶していますが、間違っていたら申し訳ありません)。ただ、同じ出版社から姉妹編として『胞子文学名作選』という本が出ており、そちらはまだ入手できるようなので、気になった方はチェックしてみてください。

『競売ナンバー49の叫び』

3冊目は、カリスマ的なアメリカの現代作家、トマス・ピンチョンの『競売ナンバー49の叫び』の筑摩書房ハードカバー版です。作品自体は、同じく筑摩書房から出ている文庫版のほか、新潮社から出ている「トマス・ピンチョン全小説」シリーズでも読むことができます。

この本がおもしろいのは、カバーと表紙のギャップです。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、本のデザインにおいて「カバー」と「表紙」は別物です。カバーは本に巻かれているペラペラの紙のことで、表紙はカバーを外した際に見える表面部分のことです。こちらの本は、カバーは地味な感じですが、外すと下のような表紙が現れます。

光沢のある真っ赤な下地にギラギラとした銀の箔押しという、これでもかというくらい派手な見た目です。現在ではほぼ全ての本にカバーがかかっており、多くの人は買って読むまで表紙がどうなっているかに注意を払いません。あるいは、そもそもカバーを一度も外さない人も珍しくないだろうというなかで、敢えてこのようなギャップを凝らしたデザインは、非常に挑戦的でおもしろいと思いました。

『タルホ・クラシックス』

4冊目は、『一千一秒物語』などで知られる稲垣足穂の作品集『タルホ・クラシックス』です。足穂は1977年に亡くなっているので、生前に出版されたものになります。飛行機などに強く惹かれた足穂に合わせたような宇宙的なデザインは、「千夜千冊」などで有名な松岡正剛さんのパートナー、まりの・るうにいさんによるものです。まりの・るうにいさんは、これ以外にも足穂の本のデザインを数多く手がけています。

また、こちらの本も『競売ナンバー49の叫び』と同様、外のカバーと中の表紙の印象が大きく異なります。表紙は、下のようにまだらに絵具を混ぜたような模様に光沢のある加工となっており、非常に美しいです。

筆者は個人的に宇宙とかが好きなので、まりの・るうにいさんのデザインに強く惹かれます。また、中身の紙質やフォントも非常に凝っており、見ているだけでも楽しいです。

『絵本・逆流のエロス』

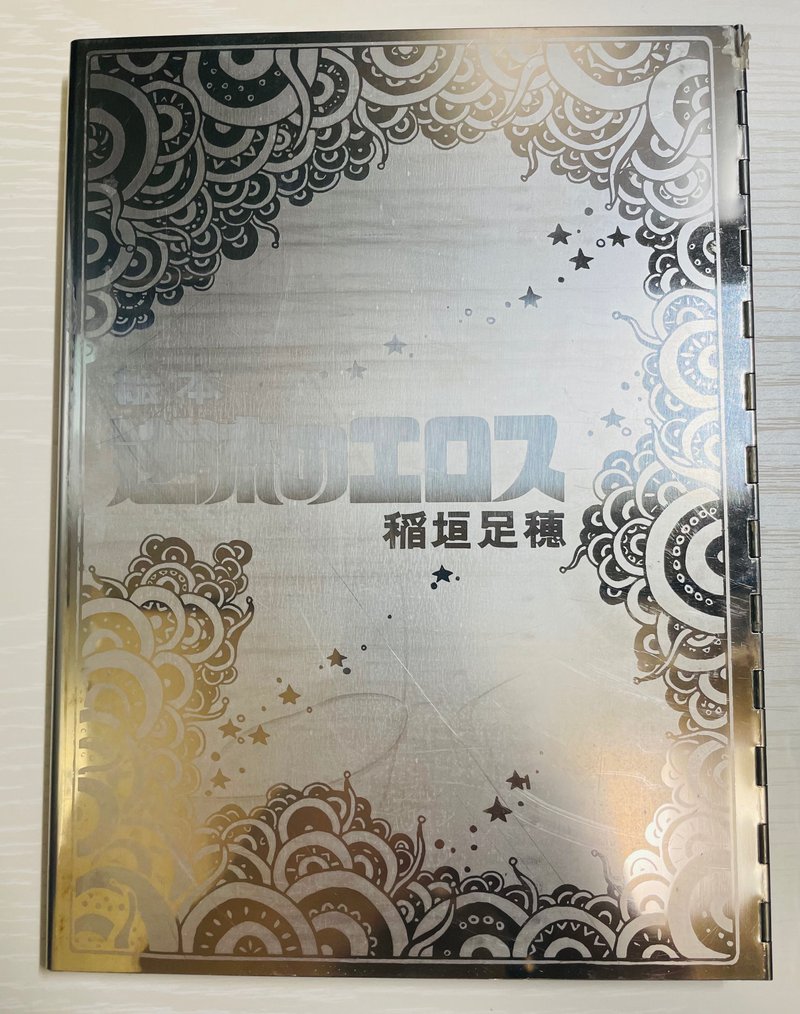

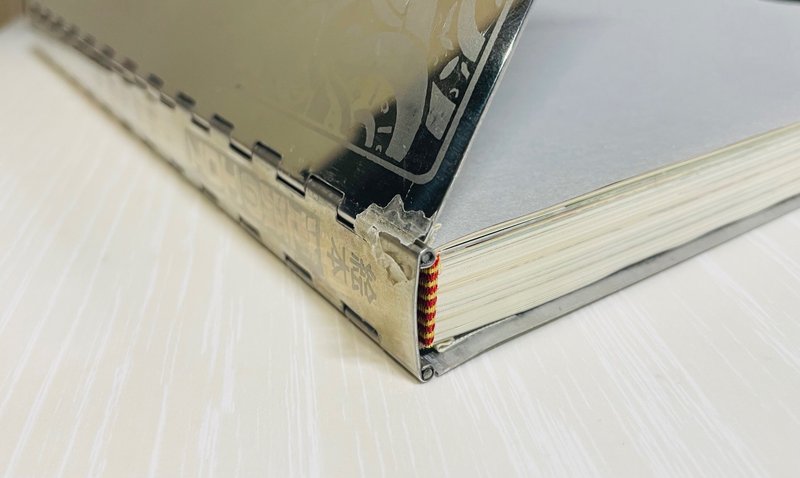

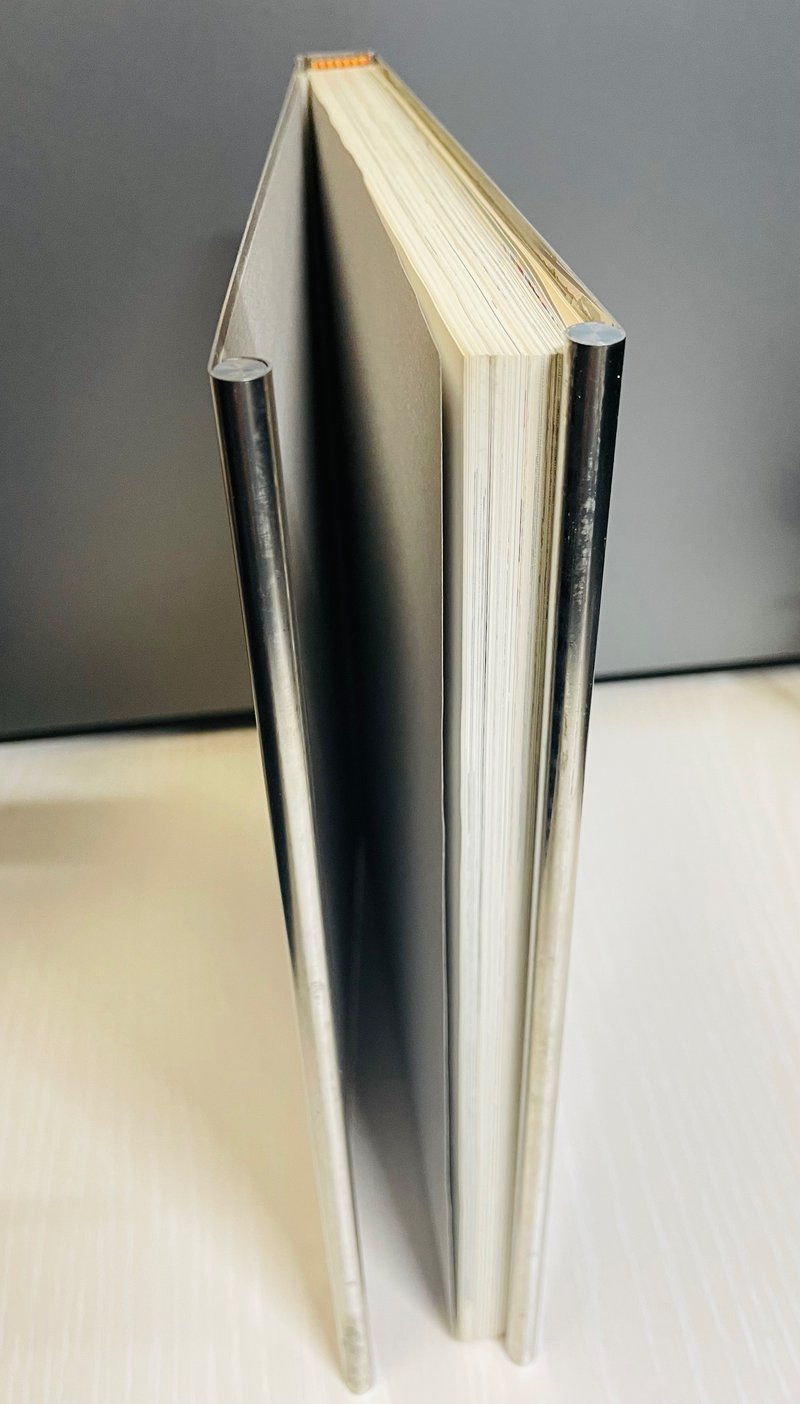

ラストの5冊目ですが、もう一度、稲垣足穂の本を取り上げたいと思います。上の写真だと見づらいですが、『絵本・逆流のエロス』という本です。なぜこんなに写真が見づらいのかというと、この本の表紙が金属(おそらくステンレス)で出来ているからです。非常に珍しいですよね。

同じ版元から紙版のものも出ているのですが、こちらはその限定版ということで、300部のみ販売されたようです(奥付部分にナンバリングされています)。

特殊な加工がされている本はこれまでもいくつか見てきましたが、表紙が金属で出来ているものは他にまだ見たことがありません。読みやすさや使い勝手はともかく、インパクトは断トツですね。

終わりに

以上、いかがだったでしょうか。絶版になっているものを中心に取り上げてしまいましたが、もし機会がありましたらぜひ手に取ってみてください。また、現在販売中の本でも、探してみるとおもしろいデザインのものは結構見つかります。通販は便利ですが、たまにはリアル書店に足を運んでみると思わぬ出会いがあるかもしれません。

最後に、モノとしての本に対する筆者の意見を少しだけ。筆者にとって、本とは様々な情報の集合体です。そして、その情報とは、デジタルに換算できるようなただのテキストデータだけではありません。重さ・手触り・色・匂いといった、デジタル化できないような物質的な情報もそこには含まれています。こうしたデータは、一見すると些末なことのようにも思えますが、私たちの読書に多かれ少なかれ影響を与えていることは間違いありません。同じことでも、その日の気分によって印象が変わることがあるように、同じ内容の本でも、ハードカバー・文庫本・電子書籍などの媒体の違いによって捉え方が変わることもあるでしょう。皆さんも、一度読んだ本でも別の媒体で読んでみることによって、新たな気づきがあるかもしれません。

それでも、筆者の個人的な好みを代弁するものとして、某アニメキャラのセリフを引用して締めたいと思います。

「紙の本を買いなよ、電子書籍は味気ない」

以上、最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?