「課題、論点、仮説、対応」何が違う?

こんにちは、Hi_Kickです。

日々飛び交うビジネス用語、結構よく分からないもの多くないですか?

英語であればまだしも、日本語の漢字二文字系って特に厄介じゃないですか?文脈から理解しようと思っても何かピンとくるものがない。

その正体は・・・みんな使っている意味合いが微妙に異なるから!

コンサルでは特に「課題」にフォーカスして日々議論するので意味は統一されていますが、事業会社にいた時の「課題」と呼ばれるものは千差万別。

今日はそのあたりの整理を記事にしたいと思います。

各用語の整理

今回は、「課題、論点、仮説、対応」この4つに絞ってお話したいと思います。というのも、これらは密に関係する用語なので特に切り分けが重要。

言葉の順番通りですが、課題から始まり、対応で終わるのが一連の流れ。

何故、わざわざ分けるのか?

課題によって対応が異なるから。もっと言えば論点、仮説がことなれば対応も当然異なる。議論のテーマを分けることによって、「間違えに気付いた時に戻れるポイントを用意しておく」ためにこれらが分かれています。

何故、各用語が混ぜこぜになって使われているか?

事業会社では「とにかく忙しく、早く実行すること」が求められているから。「新商品発売が遅れており、工場と連携して早期発売することが課題」何かよく聞く会話ですが、この例だと課題が不鮮明、論点・仮説不在、その結果、対応も不明確。(何故、はじめから工場と連携していなかった?)

気を付けるポイントは?

「課題、論点、仮説、対応」ごとに文章にしてみましょう。各文章内に句読点や接続詞が出てきた場合、混ぜこぜになっている可能性があります。

次に各文章を下記の言葉でつなぎ合わせて意味が通じるか見てみましょう。

・「課題」事象を解消するためには「論点」を解決する必要がある

・「論点」を解決するためには「仮説」を行ったらよいのではないか

・「仮説」が正しかった場合、「対応」を行えば実現できるのでないか

特に重要なのは課題設定

事業会社にいた時の感覚では「常に課題は明確」という認識の下で周囲の業務が行われていました。一方、コンサル時代ではこの「課題の捉えどころ」が問題解決の最重要項目でした。

同じ事象でも人によって捉え方が異なる

スーパーにおける新商品開発を例に見てみましょう。

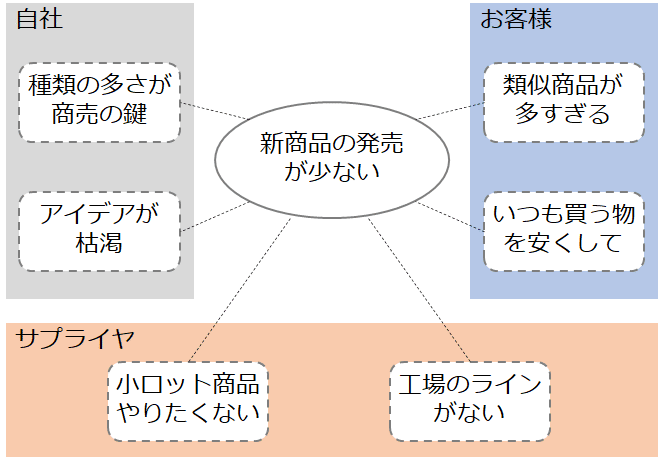

「新商品の発売が少ない」に対して、各関係者は何を思っているか?

これはあくまで一例ですが、人によって受け止め方が違いがあります。

課題設定を間違えない為に気を付けること、

誰の課題を解決するのか?を見定めることが重要です。

自社「アイデアが枯渇」している人に対する対応と、サプライヤ「工場のラインがない」人に対する対応では全く違う対応になりますよね?ましてやお客様「類似商品が多すぎる」と思っている人の立場からすると「新商品の発売が少ない」ことは課題ですらないのです。

リンクはかなりの古典ですが、例を交えながら課題設定の成功と失敗について書かれていますのでご参考までに!(かなりの良本です。)

課題解決はコンサルの専売特許か?

以前の記事でも触れましたが、確かにコンサルタントは課題解決に特化した集団です。一方で日常的に事業に触れている訳ではない為、「依頼主が感じている課題」にフォーカスが当たりがちです。

ここで言う依頼主とは、事業会社の部長さんや役員の方。

「事件は会議室で起きてるんじゃない!」はちょっと古いかもしれませんが、現場が認識している課題も超重要。むしろお客様に近い人が得ている情報の方がより緊急度が高い物もあるかと思います。

重要なのは、自分の目線で課題を捉えていること

会社の上司やコンサルタントも正しい情報、正しい課題設定を基に改善改革を進めていきたいと思っています。一方向だけの目線だけで進んでしまうと、先ほどのスーパーの例の通り「新商品を増やす」ことだけに目がいってしまいます。

上司は別に偉くない、業務目標が異なるだけ

日本では「上司の命令は絶対」的な風潮がまだ根強くあると思います。しかしそれを言ってしまえば、「お客様の方がより偉い」。お客様の為に何をすべきか考える上では上司の意見、自分の意見、それらは対等であり、ディスカッションされるべきことだと思っています。

正しく課題設定、問題解決をするためには?

先程の「課題、論点、仮説、対応」の考え方を怠らずに実行すること。何事も実践です。上手く切り分けて考えられた際は、きっとその課題を解決できていると思います。(周囲からの協力を得られやすくなっているはず!)

本日はこの辺にさせていただきます!

最期に、コンサルタント必読書を参考にリンク張っておきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?