2020年度グッドデザイン賞を受賞しました。

おかげさまで当社植彌加藤造園が、2020年度グッドデザイン賞を「文化財の価値創造型運営サービス」において受賞しました。

で、「文化財の価値創造型運営サービス」て、なに?

はい、まずはこのヘリテージデザインnoteでもよく事例に挙げている、京都市にある無鄰菴で行っている施設運営の手法のことです。

やってるところを写真で見るとこんな感じ。

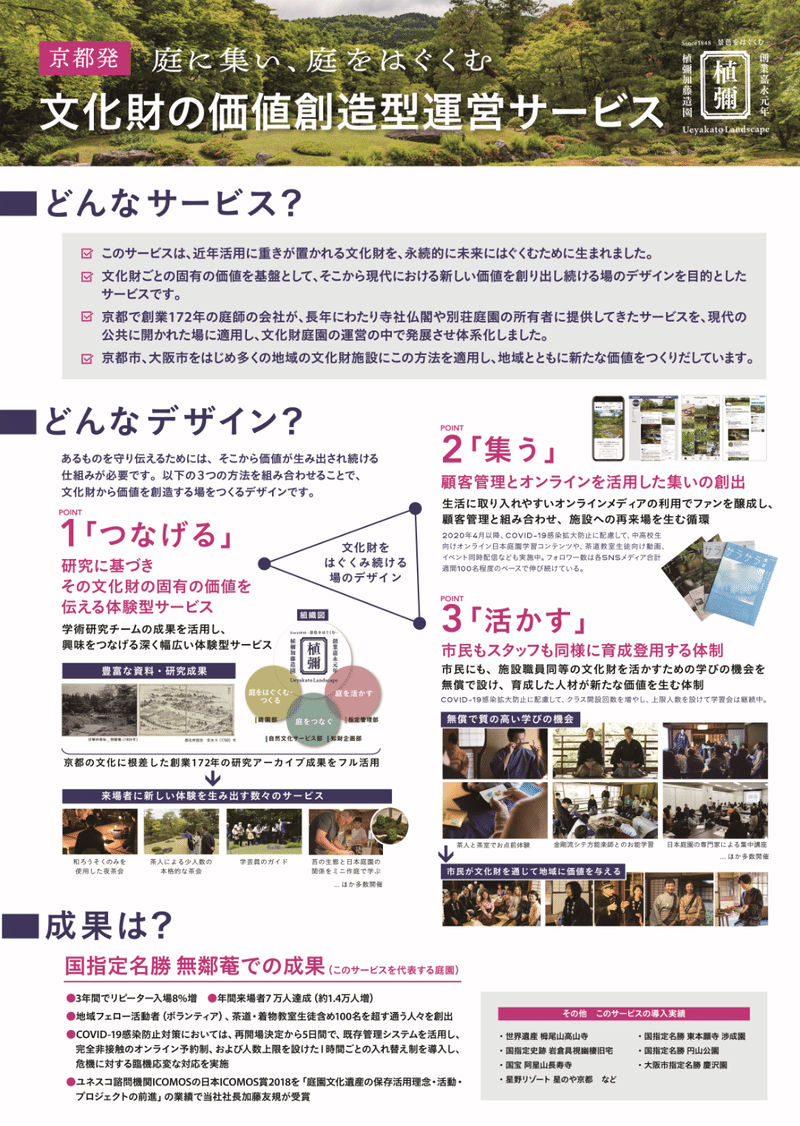

解説図で見ると、こんな感じ。

詳細はコチラにありますが

基本は3つ。

①文化財そのものの価値を伝えるサービスをやる

②リピーター増やすことを目的にした企画・広報をやる

③学ぶ機会・運営に関わる機会をすべてのステークホルダーに与える

さて、このサービスができた経緯ですが、文化財に指定された場所などを運営する場合、もちろんその運営者は、文化財保護法のもとに保存と活用が両立する環境を生み出さねばなりません。

ねがわくば、両立のみではなく、両者が高めあう場を生み出すべし!

あと、2019年4月に文化財保護法が活用も重視する方向に改正されたばっかりだし、なおさら今やるべし。

そして京都は、2010年代に入ってものすごく観光産業が盛り上がり(ホントにものすごかった。紅葉シーズンは5キロ圏内は自転車移動)文化財施設では、たくさんの観光客の皆さまを受け入れつつ、地域住民のアイデンティティとしての文化財という側面も一緒に大切にしていくフェーズに入った。

このことをどうやって無鄰菴という若干マイナーな、いや、近所の南禅寺さまや平安神宮さまと比べると激烈マイナーな、あらかじめ旅程に入りにくい施設でやるか、ずっと現場スタッフともども考えつづけて、イベントやSNS広報やボランティア制度やアンケート収集分析をやってきましたが、やりはじめてから1年ぐらいして、あるとき、

あれ!? これって他の施設でもできるよね、と気が付きました。

なぜなら、運営においては、活動同士の「関連性」が重要だと気が付いたからです。

一つ一つのやっていることが重要なのではなく、それぞれのことがキチンと関連づいて動いているか、そこにブレない軸があるか、が重要だった。

その活動同士の関連付け方を「サービス手法」として明確にする。そして、それをシェアする。

手法として成り立ったら、人的金銭的リソースが厳しい施設でもダウンサイズして導入できるし時間かけて成果を生める。万が一、ものすごい予算があるところには超豪華エスグレードプランもできます。(あったらお声がけください。)

実はこのサービスは、無鄰菴と並行して、同じく京都市にある史跡岩倉具視幽棲旧宅でも、同じ手法をこの施設に適した形にして、実施してきました。

(ちなみに、こんな感じ↓の場所です。まだの方はこの秋にどうぞ。)

岩倉具視幽棲旧宅と無鄰菴の、二つの性質が異なる文化財指定された施設を見比べながら、同時に運営をしてきたことが、今となっては他に適用できる「手法」の開発につながったともいえると思います。

今後は、「文化財の価値創造型運営サービス」で、いろいろな施設が多様なご来場者のニーズを満たして、本来その文化財が持っている魅力がわかりやすく伝わって、保存につながる日が来る、と信じてやっていきたいと思います。

最後にもうちょっと詳しくサービスについて書いたパネル貼っておきます↓

お時間あるときに、どうぞ。

文責:ヘリテージデザイン 山田咲

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?