ショパン ノクターン第3番ロ長調Op.9-3のリズム

晩年のノクターンのような情緒を持つ素晴らしい曲ですが、あまり評価されていないようです。

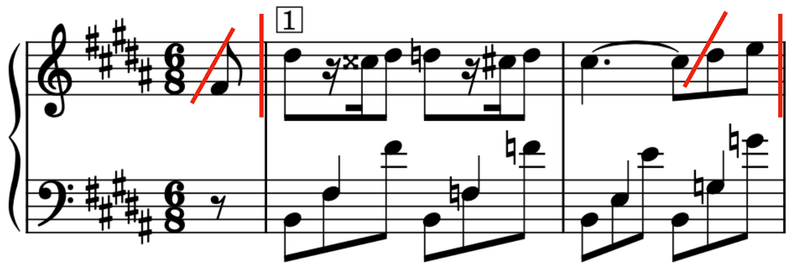

第1〜2小節のリズム

標準形

冒頭のリズムは典型的な標準形のリズムです。第2小節の最初の音で男性終止しています。譜例には斜めの赤線でアナクルーシスを示し、赤い縦線で高次小節の範囲を示しています。

標準形のリズムは、長い音符を単純に分割することを基本とするリズムです。次の図はこのリズムの生成文法的な成り立ちを示しています。まず1:1の分割を2度行い、次に2:1、そして3:1と、文法規則を当てはめていっています。そしてこのような単純な分割の繰り返しならば、最初の方の大きな音符の区分がずっと下流の分割でも継承され続けることになるわけです。

アナクルーシス(弱起・アウフタクトともいう)

しかし、メロディーのグルーピングをより厳密に理解するためには、さらに複雑な分割が行われる可能性を考える必要があります。

上の図で示したやり方だけではアナクルーシスがその後に続くリズムに属することを説明できないのですからグルーピングを説明する理屈としては不十分です。上で示したやり方では、どの拍節レベルにおいても、弱拍は全てその直前にある強拍に所属するという理解しかできません。アナクルーシスを説明するためには、弱拍が直後の強拍に所属できるような一般的な仕組みが必要であり、解釈する際にそのやり方を選択できると考えねばなりません。

その際に役立つのが「斜拍子形」のリズムです。これについては次の記事も参照してみてください。

弱拍の音がその後の強拍に属している場合には、そこに「斜拍子」と同様の構造が生じていると考えれば説明が付きます。例えば、次の譜例はモーツァルトのトルコ行進曲(K.331/iii)の冒頭で、典型的な斜拍子形のリズムでスタートする例です。メロディーが伴奏の拍節構造よりも半小節先に開始する形が連続していることが分かるでしょう。そして第3小節では、小節に合った枠組みが優位になったために、第2小節の後半が正しい意味でのアナクルーシスとなり、リズムの本体が第3小節の先頭から開始するように感じられます。この本体は標準形のリズムです。

このようにしてアナクルーシスは、大小様々な大きさの斜拍子形が元になっていると考えられるわけです。

アナクルーシスの解釈の難しさ

アナクルーシスの仕組みを明らかにすることと、どこがアナクルーシスとして解釈されるのかを決定することは全然別の問題です。しかも、解釈の可能性が何通りもあることはよくあることです。この記事では、できるだけ可能性の高そうな解釈を示していますが、他の解釈が不可能であると断言することは普通はできません。しかし、どの解釈を採用するにしても、その解釈を作るために用いられる構成原理は共通でなくてはなりません。

次のように少し単純化した例を使って考えてみましょう。

この場合、先頭の8分音符はアナクルーシスになることは確実ですが、次に続くリズムとの関係の仕方に複数の可能性があります。

例えば次の譜例で破線で示したような解釈が可能です。この場合は、8分音符3つ分ごとに同じリズムが繰り返されていることになります。この形では、先頭のF#音からD#まで進んで終わるといった小さなグループが連続して感じられるでしょう。

しかし別の解釈では、先頭のアナクルーシスをもっと大きな単位全体に付けることもできます。その場合には、F#から始まったグループの感覚は次のD#では終わりません。むしろD#もまた新しくグループをスタートさせるように感じるはずです。これは先程のトルコ行進曲の第3小節の感覚と同じです。

上の譜例の2つ目のD#音も、アナクルーシスになる解釈と前のD#と結びつく解釈とを選ぶことができます。

元の譜面ではさらに16分音符の帰属の解釈に複数の可能性があります。

第3〜4小節のリズム

次の譜例は初版に基づいてアーティキュレーション記号を付けてあります。第3小節の下に付けられた>は、場合によってはデクレッシェンドと解釈される場合もありますが、ここではそれほど大差はありません。このようなアクセントは、サラバンドのリズムを強く示唆するものです。

スラーの解釈についての注意

譜例に書かれたスラーはヒントになる場合もありますが、誤った解釈へと導く場合もあり大変やっかいなものです。作曲家ごと、時代ごと、そして曲ごとにスラーはあまり一貫しないやり方で引かれることがあり、盲信することは慎むべきです。

例えば、譜例にはアナクルーシスから6つの音をまとめるスラーがあります。仮にこれをフレージングスラーであると考えましょう。しかしフレージングというのは階層性があるはずです。例えば曲全体は1つのまとまりです。しかし曲はいくつかのセクションに分かれ、セクションは様々な大きさの部分に分かれ、そして何段階も経てここでスラーで示されたグループを示すことになります。であるならば、この6つの音もまたさらに、いくつかの下位グループからなるはずです。しかし一般的なスラーの用い方ではスラーを階層的に引くことはほとんどありませんし、どのレベルの構造に対してスラーを用いるかの約束事があるわけでもありません。

しかもスラーは、単にレガート奏法を指示するために用いられることもあるし、弦楽器の弓使いに影響を受けた使われ方をする場合もあったのです。

例えば次の譜例で、多くの版では第12小節最後のD#(*)で終わるスラーを付けています。これは和声的な解決を表示するためのスラーと考えられますが、初版には書かれていませんし、リズム的にはD#はアナクルーシスと理解すべきでしょう。

この曲においてショパン(とその校訂者)は、何らかの意図があったであろうことは確かですが、全てのスラーを単一の決まった原理のもとで用いていたとは到底思えません。

ですから、作曲者によって引かれたスラーを見る前に、まずは音符の関係から様々な可能性を考えて、それを踏まえて引かれたスラーの意味を考える、という順番で進めていくべきであると私は思います。

サラバンドのリズム

次の譜例の最初の破線は、曲の冒頭と同じようなアナクルーシスを示しています。

2番目と3番目の破線は、サラバンドのリズムに従ったものです。これらはアナクルーシスとよく似ていますし、そのように解釈することも不可能ではありませんが、別の解釈をした方が良いと思われます。なぜならば、アナクルーシスとは次のリズム(の先頭の強拍)に所属する音ですが、これらの破線の動きは、直前の強拍に所属するように感じられるからです。

次の動画を御覧ください。これはベートーヴェンの交響曲3番『英雄』の第1楽章からのものです。3拍子で似たような形が連続しますが、これは次のリズムへのアナクルーシスというより、遅れるタイプのシンコペーションのように感じられるでしょう。これをアナクルーシスとして解釈しようとすると、全く別のリズムになってしまいます。

このような形を私は「裏を取る形」と呼んでいます。前に言及した「斜拍子」の前後逆の形となります。繰り返しになりますが「裏を取る形」についても、次の記事を参照していただければと思います。

第13〜20小節のリズム

裏を取る形

裏を取る形はもっと大きな規模になることもあります。例えば第14小節は、標準形のリズムならば、先頭のA#でメロディーが終わり、続くG#からアナクルーシス(斜拍子形)もしくは「裏を取る形」が始まるという解釈が可能です。私の印象では、第15小節の先頭がそこから始まるという感覚を与えますので、第14小節には「裏を取る形」があると思われます。

さらにこの「裏を取る形」は、第14小節の先頭から始まる解釈が可能です。この場合は、この先頭のA#音は第13小節から始まる標準形の終わりでもあります。

次の譜例では、第14小節から第15小節の頭に至る動きに対して、破線で2通りの解釈を示しました。第16小節についてはもっと多様な解釈が考えられるでしょう。

このような「裏を取る形」のメロディーはオペラなどの歌唱によく見られるもので、第13〜16小節は表と裏の2つのメロディーの掛け合いのように聴こえるでしょう。

第19〜20小節のリズムは、標準形から分割を始めて最後に16分音符からなる小さな裏を取る形による分割を行ったとして理解できます。

ワリコミ

ところでこの第19〜20小節は、第87小節で再び現れた際に、中間部を少し異常な形で導いています。

これは、標準形のリズムの終わりに当たる小節を出す代わりに、別のまとまりの開始の小節を出すというテクニックで、私は「ワリコミ」と呼んでいます。英語ではElision(省略・削除)とか、Overlap(重なり)などと呼ばれます。ここでのように中間部がいきなり始まるという感覚を分かりやすく表現するためにはワリコミの方がいいように考えています。

このとき、第88〜89小節は新しく標準形のリズムを形成しています。そして第87小節から始まる標準形は、この中間部全体を目的地とするようなものになります。

ショパンがこのようなワリコミのテクニックを使うことは比較的珍しいと言えます。ワリコミの結果、本来第87小節の後に第88小節が来て4+4の8小節構造を終わるはずだったものが4+3=7小節になっていますが、ショパンは一般的に4小節単位を維持する場合が多いのです。

モーツァルトやベートーヴェンなど、古典派の作曲家になるとワリコミの使用頻度はもっと高まります。悲愴ソナタの3楽章から分かりやすいワリコミの例を挙げておきます。

第19小節の形はこの後、さらに何度も曲の大きな部分の境目で登場します。

第131小節は、一見すると前と同じですが、よく見ると4小節構造の4番目の位置に変わっています。ですからここでは「ワリコミ」の効果は生じません。なぜならば、第130〜131で標準形のリズムが作られているからです。しかしメロディーの動きは次の小節につながっていますから、ここでは第14小節で見たのと同じような、第131小節から次の小節への「裏を取る形」が生じていると考えられます。

そして曲の最後で、またワリコミによる接続が生じます。きっとこの時のために、この曲はここまで歩んできたのでしょう。第151〜154小節が、この曲の目的地であるような気がします。第150小節は前の第20小節から大きく変容させられています。

少し詰め込みすぎたので、この曲についてはこの程度にしておきましょう。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?