音楽の拍節とフレーズ —時間構造の認知理論—(3)

第6章 拍節スキーマの装飾的拡張

ここまではフレーズ構造を、その核をなす拍節構造によって、言わば大雑把に理解して来た。ここからは、アナクルーシスなどの、拍節構造から逸脱する構造を、拍節構造の拡張として理解する方法を論じていく。その際に本論で拡張に用いる方法はシンコペーションである。この理論ではシンコペーションを、拍節をもたらすスキーマの、ずれて重なった二重構造とみなす。このようにみなせば、フレーズ構造を、複雑化した拍節構造として理解することができる。

第1節 斜拍子

斜拍子とは何か

次のモーツァルトのロンド(譜例6-1.1)は、興味深い特徴を持っている。それは、右手の動きを、左手が半小節遅れて追いかけていることである。左手の動きを右手が先取りしていると言ってもいい。この形において、もし左手に記譜された通りに拍節的なグループを感じるならば、それと同じ形を持った右手も、独自の拍節的グループの感覚を与えると考えられる。つまりこの冒頭部分は、譜例に付した枠で示すように、2つの拍子が互い違いに生じていると理解することができる。ここでは、譜例の最下部に記した記譜上の拍子の枠に対して、大譜表中央のずれた枠は、その右端を斜めにすることによって表記上の拍節に一致する枠と区別している。

ただしこの場合、右手側に生じるずれた拍節は、左手側の拍節に比べて弱いと感じられるだろう。これは、左手の拍節を基準とし、右手の拍節をその基準からずれたものと感じているためである。この形を模式的に示すと下の図6-1.1のようになる。破線は基準となる拍節の枠を示す。このような構造は、明らかにここまで論じてきたような単純な拍節とは異なっている。

この違いを表現するために、本論ではこのロンドの冒頭部分のような形を、通常の拍子とは異なる性質を持つものとして「斜拍子(oblique meter)」と名付ける。斜拍子は、支配的な拍子に対して、先行側にずれた従属的な拍子を重ねた構造を持っている。この斜拍子は、通常の拍子とはかなり異なる性質を持った、理論的に区別すべき形である。そして当然のことながら、通常の拍子に基づくリュシー標準形のフレーズに対して、斜拍子は別の形のフレーズ構造を与える。

斜拍子の形を取るフレーズは決して珍しいものではない。特に、モーツァルトやベートーヴェンのピアノソナタのロンド楽章ではこの形が頻繁に見出される。例えば有名なトルコ行進曲(K.331/iii)の冒頭は斜拍子である(譜例6-1.2)。メロディーにはっきりと小節の枠と半小節ずれたグループを感じることができる。

アナクルーシスの構造的説明

トルコ行進曲は、第3小節に入るとこの形が少し変化する(譜例6-1.3)。半分ずれた小節ではなく、第5章で説明したリュシー標準形のような、半小節分の長さを持つアナクルーシスを持った、強拍から始まるリュシーアーチに基づくフレーズになっている。これを模式的に示したのが図6-1. 2である。このように、斜拍子によるフレーズは、しばしば半小節の長さのアナクルーシスを持つリュシー標準形と交代する。

実は、斜拍子の構造は、アナクルーシスの構造的な説明にもなっている。図6-1.2では、斜拍子におけるずれた枠の後半が点線で書かれている(5つ目から8つ目までの4つの16分音符に当たる箇所)。これは、支配的な拍節に基づく構造が表層に現れ、ずれた枠の後半が隠れていることを意味している。ずれた枠は表層には現れていないが、小節の強拍に従属する枠であることと、その内部に小さなリュシーアーチを持つという意味を持ち続けている。そのため、この小節の前にはみ出した部分は、直後の小節に所属するように感じられる。

正配置ワリコミ

この時、ずれた枠と、支配的な拍節に基づく枠が、一種のワリコミを作ってている。すでに本論では、支配的な拍節構造が変化するような重なり合いを(強い)ワリコミと呼んだ。その場合、リュシーアーチの重なりによってフレーズの接合が生じるが、その接点は同時に2つのフレーズの境界でもあった。一方でこの場合のように、ずれた従属的な配置によって作られた先行する枠に対して、元来支配的な拍節の枠が、いわば逸脱したものを基準に合わせて整列させるかのように割り込む形を、「正配置ワリコミ(aligning cut-in)」と呼ぶことにしよう。

ここではそのような正配置ワリコミによって斜拍子は途切れ、境界が生じているが、斜拍子をなす部分が支配的な拍節に所属するということに違いはないので、その部分はフレーズの先頭に結合して一体となる。だから、アナクルーシスが直前のフレーズに属さない理由は、アナクルーシスを作っている枠が、次の拍節構造から先行側にずれたものであり次の拍節構造に属するから、ということになる。

正配置ワリコミは斜拍子の場合ではアナクルーシスを作るのだが、先行するフレーズから末尾にはみ出した部分との間で生じる正配置ワリコミもある。この場合は接するが結合はしない。この形は第2節第4項で詳しく論じられる。

斜拍子の形の変化について

斜拍子はさらに、ただ単に半小節ずらして記譜したものと言ってもおかしくないような形になる場合がある。次の譜例6-1.4のK.545/iiiのm.60後半からは、楽譜上の拍節構造がほとんど見失われて、ただ半小節ずれて書かれているようにしか思えなくなる。これは一時的に、支配的な拍節の存在を明示する要素が与えられなくなり、ずれた枠の連続のみによって曲が進行するからである。斜拍子はこのようにして、継続して明確な斜拍子として解釈され続けるだけではなく、時にただ単にずらして記譜しただけのように思われる形を経たり、アナクルーシスを持つリュシー標準形に変わったりと、様々な形に切り替わりながら進行するのが普通である。

ところで譜例6-1.4はそうした斜拍子の後で、m.68で突然斜拍子形を放棄し、リュシー標準形によるフレーズを強いワリコミによって開始する。これは、斜拍子形とリュシー標準形がはっきりと別の構造であることが良く分かる例であろう。

斜拍子がフレーズを細かくすること

斜拍子はアナクルーシスと共通の構造を持つので、フレーズを細かく分離させる性質を持つ。それは譜例6-1.1や譜例6-1.2を見れば明らかである。だが、斜拍子によるフレーズはリュシー標準形をズレた枠によって装飾した形なのだから、支配的な拍節にスキーマを遡らせて考えればどのようなグループ構造を持つかは判断できる。よって時として、第5章で見たようなリュシー標準形によるフレーズと同等の形を、フレーズ断片の集まりによって表現するということが起こる。

次に示す譜例6-1.5の『もう飛ぶまいぞこの蝶々』では、m.1の終わりからm.3の2拍目までに、3つのフレーズ断片が示されているが、これは形としては譜例6-1.2と譜例6-1.3で示したモーツァルトのトルコ行進曲の冒頭4小節に相当するものであり、モーツァルトはこれを詩の1行に対応させている。聴き手は、このようなバラバラのフレーズにおいても、それらを結びつけているグループ構造を把握することによって、m.2とm.3の強拍をつなぐリュシーアーチを、フレーズ構造の軸として感じ取っている。

このような軸がどのレベルに作られるかはテンポや詩行の大きさ、あるいは作曲家の好みによってまちまちであろう。例えば次の譜例6-1.6『優しい妖精、マリンコニーアよ』(V. ベッリーニ)では、斜拍子の1つの枠に詩の1行(5音節)を当てはめている。この1つの枠は、先のトルコ行進曲での1小節に相当する構造である。しかし同じ詩の1行と言っても、『もう飛ぶまいぞこの蝶々』の1行とは長さも異なり、またその音楽における完結感も異なる。実のところ、どのレベルのグループを完結した1つの単位と感じるか、という問題は、答えることが極めて困難な問題であり、ここではこれ以上の深入りをすべきではあるまい。

斜拍子の例

いくつか斜拍子の例を挙げて行こう。以下同様に、譜面上の右端を斜めに倒した枠は、先行側にずれた枠を意味している。

譜例6-1.7 、モーツァルトのK.309のピアノソナタのロンド楽章では、m.19後半から明らかな斜拍子形が現れる。しかし楽曲の冒頭は斜拍子形ではなく、2つの主要な拍節単位に従ったリュシー標準形であるとみなせるものであった(譜例6-1.8)。このように、斜拍子形は楽曲の途中から現れることもある。

斜拍子は、強拍の音符が分割されていても成立しうる。以下に例を挙げる。譜例6-1.9のK.281/iiiの例は斜拍子で始まるが、K.545やK.331の例と同様に、3つ目の小節に入るところでアナクルーシスを持ったリュシー標準形に変化している。しかし楽譜に破線の枠で示したように、斜拍子は潜在的に持続していると言って良かろう。このリュシー標準形は、斜拍子が一時的に姿を変えたものに過ぎない。なぜならば、m.2の後半に出るアナクルーシスが小節の半分の長さであり、またm.3の真ん中にも小節を半分に分けるような要因が微かに感じられるからである。そして再び、m.4の後半から斜拍子でフレーズが開始している。

次の譜例6-1.10は、複雑に修飾されており、斜拍子であるかどうかの判定が難しいが、同じ曲の少し後になると、斜拍子であることがよりはっきりと分かるようになる(譜例6-1.11)。

ただし、単に半分ずらして記譜したものとしか思えない例もあり、区別が必要である。理由は様々だが、楽譜に音楽を半小節ずらして書くことは常に可能であるし、そうしたものを小節線に従って斜拍子であるとかシンコペーションであるなどと判断するのは誤りである。例えばモーツァルトのピアノソナタK.279/iにおいて、譜例6-1.12の(a)のm.20からの主題は、再現部でm.74の後半から半小節ずれて記譜されているが(b)、これをシンコペーションであると理解するわけにはいかない。これはm.73の後半に挿入があって延長が起こったために、半小節ズレたのである。小節線で拍子が常に正しく判断できると考えることは、調号によって調が常に正しく判断できると考えるのと同じくらいおかしなことである。音楽内容と全く異なる調号を用いることが可能であることから分かるように、調号や小節線は実際の音楽的内容を直接反映するものではなく、作曲家によってどのようにでも利用可能な紙の上の記号に過ぎない。楽譜の読み手は、その記号が何を示しているのか、常に吟味する必要がある。

別の例を挙げよう。譜例6-1.13はショパンのバラード第4番からの例である。m.8の後半からヘ短調の主題が開始するが、明らかにフレーズが小節線に跨っている。ところがm.12の後半の半小節の延長を挟んで、変イ長調に転調した主題がm.13から小節線を跨がない形で始まるのである。この位置のズレは単に半小節延長を挟んだために他ならず、拍子やフレーズの構造の違いを意味しない。なぜならば譜例6-1.14ではm.23からヘ短調の主題が、今度は小節線を跨がない形で始まり、続いて小節線を跨ぐ変イ長調での主題が出るからである。しかしもちろん、半端な長さの部分を挟んだ際に生じる効果を狙っていることは間違いない。このような例はすでに、譜例5-2.4と譜例5-2.5の『風見鶏』の例で見ている。『風見鶏』の場合では、直前のフレーズの短縮のために早く出たものであり、なおかつ直後に延長を挟んで正規の書き方に戻しているので、それまでのフレーズの書かれていた正規の位置との関係で聴かれることになる。しかしそれでも、斜拍子のような多重構造は感じられない。ショパンのバラードの場合は半小節の延長のためのズレなので、さらに多重構造としては感じにくいだろう。

単にずらして記譜された場合と斜拍子とは区別されねばならない。斜拍子の特性を知っていれば、ある程度の判断は可能だが、時に極めて曖昧な場合も生じる。何度も述べているように、フレーズの形のパターンは、聴き手の解釈の仕組みが保有しているものであって、対象に真の解釈が備わっているわけではない。であるから、対象に複数の解釈が可能になるのはやむを得ないことである。本研究の目的は、聴き手が有する解釈のパターンを明らかにすることであって、どのような解釈が実際になされるかを刺激から予測することではない。現状においては、判断自体は分析者に委ねざるをえない。

次の譜例6-1.15はショパンのノクターンOp.55-1からのものである。この例では、斜拍子の一部にさらにアナクルーシスが付いている(m.17の2拍目)。つまり、斜拍子のような形は多重に作ることができるということである。これを図式的に示すと下図のようになる。斜拍子のずれた枠を基準にしてさらに斜拍子ができていることになるだろう。だが現段階ではこのような複雑な形は考えず、少しずつ理解を細かくしていくことにしよう。このような複雑な形については、第6章第4節「複雑な斜拍子」で改めて扱う。

次の譜例6-1.16はショパンのバラード1番Op.23からのもの。基本は斜拍子であるが、先頭がぼかされ、また細部にシンコペーションなどによる複雑な装飾を施されている。ただしm.75は少し形が変わっており、m.76からの新しい8小節を強く導くための動きを出している。この形については斜拍子では処理できないのものであり、本章第2節第3項において「終止形フィルイン」として論じる形に属するだろう。

譜例6-1.17はベートーヴェンの「ハンマークラヴィーア・ソナタ」の第3楽章冒頭である。最初の小節を序奏とし、m.2から斜拍子によるフレーズが開始している。

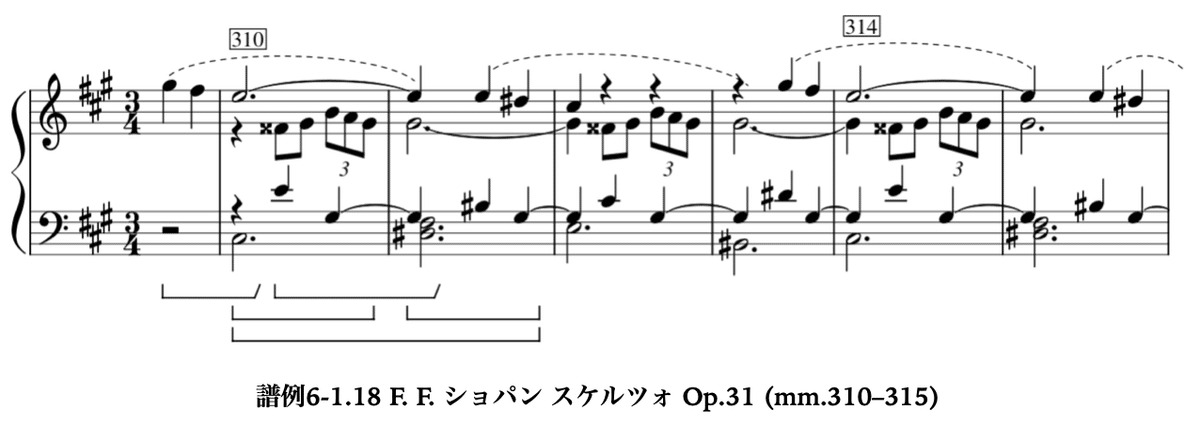

3拍子での斜拍子

3拍子においても、斜拍子に当たる構造を考えることができる。次の譜例6-1.18はショパンの2番目のスケルツォの中間部からのもので、そこでは2拍分先行側にずれた形が、上声部と内声部で交互に現れる。ここでは議論の単純化のために、右手の2つの声部をまとめて理解することにしよう。2拍先行するこの形は、この2拍を1つの2分音符にまとめることで次の図6-1.4のように模式的に理解することができる。

1拍先行するタイプの3拍子の斜拍子も考えることができる。譜例6-1.19はそうした例である。この時の構造は図6-1.5のようになる。ここで興味深いことは、斜拍子のずれた枠の中が「短+長」の形になっており、記譜上は現れないシンコペーションの感覚を与えることである。これは斜拍子であるために生じる感覚である。もしもこれがリュシー標準形で、2つの小節によるグループの先頭にアナクルーシスが付いているに過ぎない場合には、2つの小節の結合が主要な構造であり、その前に付いたアナクルーシスは存在感の弱い装飾的な要素に過ぎなくなる。しかし斜拍子となって、それぞれの小節がずれた枠を明確に伴うように感じられる場合には、リュシー標準形の骨格を成していた小節の間のリュシーアーチはより抽象的な存在となる。このような観点からも、アナクルーシスと斜拍子は、構造は類似しているが全く別の感覚を与える存在であると考える必要があることが分かる。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?