音楽の拍節とフレーズ —時間構造の認知理論—(4)

第6章 第2節 裏を取る形

裏を取る形とは何か

前の節で論じた斜拍子は先行側にずれた形であった。一方で、後続側にずれた形とみなせるものもある。次の譜例6-2.1のショパンのOp.37-2のノクターンの冒頭は、左手のグループと右手のグループが互い違いになっていることがよく分かる例である。このような後続側へのずれは「裏を取る」形と呼ぶことができる。第2小節の右手の最初の音は、明らかにフレーズの終わりの音であり、前の小節に所属している。よって、強拍の上にありながらこの音は実は前のフレーズのはみ出したずれた弱拍の音なのである。これは、ちょうどアナクルーシスの逆の形のようなものに当たる。この形を図式的に示すと次の図6-2.1のようになる。このような後方にはみ出した部分は、第5章第3節第2項で論じたアンジャンブマンか、あるいはハイパーカタレクシスによって理解できる。

次の譜例6-2.2のように変更すれば、これは小節の中に収まっているので(図6-2.2)、裏を取るメロディーではなく、すでに述べたウメコミと同じ形になる。つまり、裏を取るメロディーとは、ウメコミにおいて埋め込まれるものを引き伸ばして次の部分に重ねたものだと考えてもいい。

譜例6-2.3、モーツァルトのK.311のピアノソナタの第1楽章冒頭は、冒頭の和音によって強拍の位置が示された後、半小節遅れてメロディーが始まる。m.2では支配的な拍節は明示されないが、m.3の伴奏を見れば分かるとおり、m.2でも、小節線の通りの拍節構造を感じることが期待されていると分かる。この曲ではm.4でワリコミが起こって次のグループが開始するので、mm.1–3が3小節フレーズを作ることになる。ただしメロディーの最後がm.4まで続いており、はみ出した弱拍として聴かれる。

このような遅れるタイプの形を「裏を取る形」と表現することにしよう。裏を取る形は様々なタイミングで多様に現れるので、「拍子」という枠組にこだわらない方がよい。また、「裏を取る形」は、連続するとそれが拍節的なレベルのどこに生じているのかについて複数の解釈が可能な場合が生じてくる。すでに述べたように、本研究は唯一の正しい解釈を決定することを目指してはいない。よって以下の説明も、他の位置での解釈が可能だということを踏まえてお読み頂きたい。なお、裏を取る形が連続した際に生じる解釈の曖昧さについては本章第4節第3項を参照して頂きたい。ここでは裏を取る形としての解釈だけを扱う。

裏を取る形の他の例

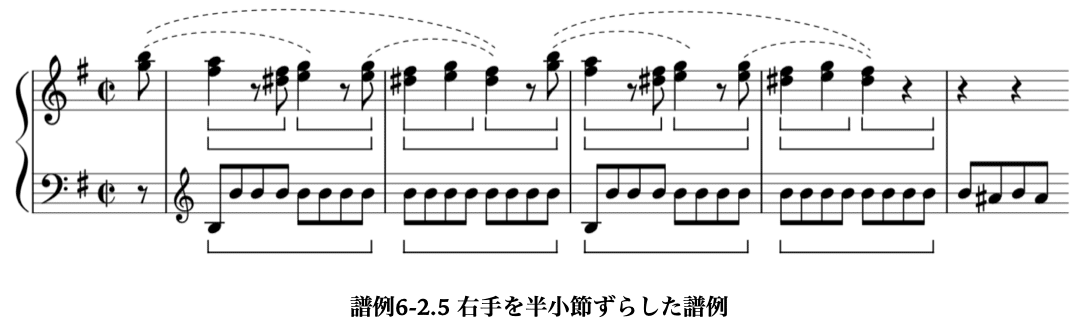

半小節遅れるタイプの他の例も挙げよう。譜例6-2.4はベートーヴェンのOp.49-2のピアノソナタの第1楽章からの引用(mm.59–63)である。左手の伴奏が強く示している2小節ずつのグループ分けに対して、右手は半小節遅れてアナクルーシスを有するフレーズを開始しているように見えるだろう。譜例では右手のメロディーの上に骨組みとなる拍節を示してある。後続側にずれて開始しているのだから、その結果、右手のメロディーの終わりは3つ目の小節の強拍の上に来ることになる。この例では同じ形をもう1度繰り返している。

次の譜例は、楽曲を改変して右手と左手の拍節が同時に始まるリュシー標準形にしたものである。比較すると違いが分かるであろう。

次の譜例、ベートーヴェンのピアノソナタ17番Op.31-2『テンペスト』の第1楽章では、m.55で後続側へずれたフレーズが現れる。

次の譜例6-2.7に、ずらして記譜した譜例を示す。リュシー標準形であることがよく分かるだろう。

譜例6-2.8は、モーツァルトのk.281/iiiからのもので、小節の1/4ずれた例である。もちろんこれは、小節の半分を基準にすれば1/2のズレと同じことである。

譜例6-2.9のショパンの練習曲では、ずれたものの中にさらにズレが現れている(m.34の後半の付点リズムの箇所)。こうした二重のズレは、外見上小節の強拍に一致してしまうことになるため、このような分析を経ていない場合には、ずれていないものやズレを解消したものと区別が難しい。

次の譜例6-2.10は、1小節遅れるタイプである。譜例の2つ目と3つ目の小節でアナクルーシスを持つリュシー標準形を出していることがわかる。4つ目の小節の2拍目のD音は次の同形の4小節全体を導くアナクルーシスとなっており、1つの旋律線の中に別々の階層に属する要素が出現していることになる。

以下の2つの例も、同様である。

次の譜例6-2.13は、右手のメロディーだけを考慮しているとズレの形に気付きにくい事例である。この形がずれた形であることは、この楽章の最後の形を見ればはっきりと分かる(譜例6-2.14)。

次の譜例6-2.15は楽譜上で2小節ずれている例である。冒頭の2小節はイントロではない。この曲では中間部の転調のために2小節使うのでさらに不規則な小節数となっている。

3拍子における裏を取る形

3拍子の場合の後続側へのズレは小節の1/3遅れるのが一般的である。次の譜例6-2.16のベートーヴェン交響曲3番はそうした例である。この例が、通常はシンコペーションの例とされることに注意して頂きたい。本論の理解では、裏を取るメロディーや斜拍子は、シンコペーションと全く同じ現象である。

次のショパンの6/8拍子の例(譜例6-2.17)は、英雄の例と同様の形を1小節ごとに2つずつ並べて作られている。だから楽譜上は小節の1/6ずれているように見えるが、実際には英雄と同様に1/3のズレの連続であると考えてよいだろう。後でシンコペーションについて論じる際にも論じるが、斜拍子や裏を取るメロディーのずれ方は、第4章で述べた単純比に従う。

次の譜例6-2.18は3拍子や6拍子ではないが、上に挙げた英雄やショパンのバラードの例と比較してみればその類似性に気づかれることだろう。この場合も、小節全体を基準にしてしまうと1/8ずれていることになってしまうが、ズレの単位が小節の半分の大きさであるとみなせるので、小節を2つに分けて1/4のずれとするのがよいだろう。しかしこれでも、単純比にはならないので、できるだけ1/2の組み合わせでこの1/4のズレを理解しようとすることになる。その結果「裏を取る斜拍子」と呼ぶべき構造に遷移する場合も多い。裏を取る斜拍子については、この後の第4節第2項で論じられる。

弱いワリコミ、正配置ワリコミ、終止形フィルイン

裏を取る形は終わりが次の小節の強拍の上にはみ出すので、正配置ワリコミを受ける可能性が常にある。逆に言えば、終わりに正配置ワリコミがあると、それが裏を取る形である可能性が高いと判断できる。正配置ワリコミについては第6章第1節第3項を参照。

次の譜例6-2.19では、m.25で正配置ワリコミが起こっている。そしてこのことによって伴奏がmm.21–22とmm.23–24の2小節単位の規則性を持つことがより明確になるのである。その結果、右手側が裏を取る形であるということも明確になる。もしもこのような正配置ワリコミが無ければ、右手を基準にして拍節構造を解釈することも有力になっていたはずである。その場合にはm.21の伴奏は序奏のような扱いとなったであろう。裏を取る形は、支配的な拍節の存在が曖昧になりやすいのである。そうなるとメロディー側の拍節が支配権を握ることになってしまうので、定期的に正配置ワリコミや、低音や和音の厚みなどによって、支配的な拍節の位置を明示する必要が生じる。

ところで上の譜例6-2.19は、裏を取っているフレーズが前と分離して始まっている。つまり、右手がm.21の最後の拍から始まる時、それより前のメロディーと十分距離があって切れ目がはっきりしている。しかし、裏を取る部分が、フレーズの中途でリュシーアーチの途中に割り込んで始まる場合もある。例えば次の例6-2.20では、m.68の最初からの動きは支配的な拍節構造に従うリュシーアーチであり、次の小節の最初のG音まで続くのであるが、G音が裏を取る形のスタート地点となり運動の開始として感じられるために、最初のリュシーアーチに則った動きはこのG音単独に向けての運動であるよりも、あたかもm.69から始まる裏を取る運動の全体へと繋がるように感じられる。これは、ウメコミの際の「重なり」とほとんど同じものである。違いは、このG音からの動きがその小節内に収まらず、次の小節まで繋がって裏を取る形となることである。だが最初のリュシーアーチに対して割り込んだこの裏を取る形は、決して支配的な拍節を変えたわけではない。mm.68–69とmm.70–71という2小節単位のグループは変化していない。このように、支配的な拍節構造の弱い部分に、支配的な拍節を変えずに裏を取る形が割り込むものを本論文では「弱いワリコミ(weak cut-in)」と呼ぶ。

譜例6-2.20ではさらに、m.70とm.72が正配置ワリコミを行っている。この箇所では、右手の動きが16分音符の連続で休符を挟んでもいないのに、mm.68–69とm.70–71の2小節ずつのまとまりがはっきりしている。

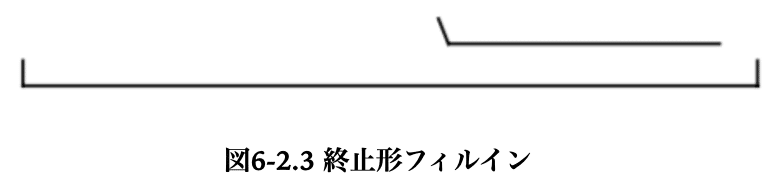

この時、m.69とm.71が、4,6の和音からの終止形を開始するのに、直後のトニックの和音が正配置ワリコミになるために「終わり」を作らないということに注意していただきたい。このトニックは、和声的には終止形の終わりのように理解されるが、フレーズの一部をなしていないのである。このような2小節グループの後半から終止形を裏を取る形で開始し、「終わり」に当たるトニックが正配置ワリコミによって次の2小節グループの開始となる、という形は極めて多く見られるし、またこのような形が存在するために、和声的な終止形はフレーズの定義のために全く役立たないということになるのである。こうした形は、2小節に限らず、裏を取る形の終わりが正配置ワリコミとなる場合、またはリュシー標準形においてもリュシーアーチの終わりで強いワリコミが生じる場合などに非常に頻繁に見られるものである。こうして図6-2.3のように、拍節的なグループの末尾部分に、裏を取る形の前半だけが取り残された形が生じる。このように取り残された形は、ポピュラー音楽のパーカッションでフィル(イン)と呼ばれる構造と同じものである。そしてこのような形はグループを終わらせ、かつ次のフレーズの開始を際立てる働きを持つので、これを「終止形フィルイン(cadential fill-in)」と呼ぶことにしよう。終止形フィルインはすでに譜例6-2.13, 14にも現れている。譜例6-2.19では、m.25に正配置ワリコミが生じるので、その直前の裏を取る形が終止形フィルインの形になっている。譜例6-2.21は、譜例6-2.20とよく似た状況で用いられたものと言って良い。曲の大きな終止の直前に、このように終止形フィルインを持つ形を繰り返すことが多い。譜例6-2.19もその観点から見るとよく似ていることに気づくであろう。譜例5-5.3はワリコミ以降がやはり同じ形である。

終止形フィルインは重ねて束にすることができる。これを集束化(bundling)と呼ぼう。譜例6-2.22と譜例6-2.23その例である。

次の譜例6-2.24におけるmm.50–51ように、リュシー標準形の位置に出た終止形であっても、その終わりの位置にワリコミが生じる場合は、結果的にm.50が終止形フィルインと同じような形になる。このとき、mm.48–50は3小節フレーズに終止形フィルインを出したのと全く同じことになる。

以下のショパン舟歌Op.60からの例では、斜拍子の中に終止形フィルインが入っており、非常に複雑な形となっている。

第3節 シンコペーションの一般化

シンコペーションの定義と後続するタイプのシンコペーション

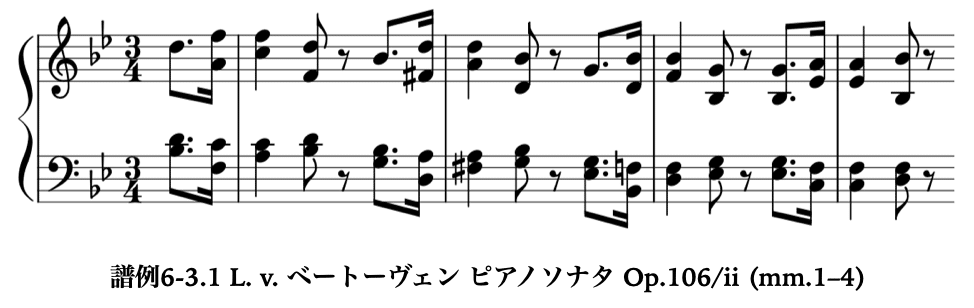

まず本論におけるシンコペーションの定義を示そう。シンコペーションは、支配的な拍節スキーマに対して従属的に結合するずれた拍節スキーマに基づく構造である。次の例6-3.1は、支配的な拍節スキーマに対して、後続側にずれた拍節スキーマが所属する例である。破線で囲んだ範囲が支配的な拍節構造を示しており、矢印によって「支配→従属」の関係が表されている。

この際、この従属的な結合を生み出しているのはリュシーアーチである。これは、第5章でウメコミを論じた時と全く同じように理解することができる。下の図6-3.2の左図に示したリュシーアーチの終わりの枠に、右図のようにその枠の大きさを超えるものを埋め込んで、なおかつ破線で示した支配的な拍節の規則性が変化しない時に、後続側へのシンコペーションと同じ形になる。つまりシンコペーションもまた、拍節的な結合力によって作られているのである。ところが拍節の枠の大きさは単純比に支配されているので、選択肢は多くない。このために、シンコペーションのずれ方やその大きさには制約が生じるのである。すなわち本研究の立場では、特定のタイプのズレしか、シンコペーションとして扱わない。これは我々の実践的な経験とも合致するはずである。というのも、我々は、あらゆる不一致を全てシンコペーションとして感じるわけではないからである。

これを同じ形で何度も繰り返せば、次の図6-3.3のような最初だけ短い枠を残した構造ができる。このため、最初の音符の後から、ずれた連続が始まるように感じられるようになる。

ハラルド・クレブスによるシンコペーションの定義について

ハラルド・クレブスは、イエストンの拍節構造の考え方に基づいて、ビート列を複数考え、それらの層(レイヤー)相互の不一致によって、シンコペーションを定義している。あらゆる不一致をシンコペーションと認めるわけではないという点や、ズレ(displacement)という考え方を持つ点では、本論のシンコペーションの定義はハロルド・クレブスの定義によく似ている。しかし、すでにイエストンの誤謬について第2章で論じたのと全く同じ理由で、クレブスのように最初に複数の層があることを想定するのは、シンコペーションを見つけたり分類したりするための分析のためのテクニックとしては有効であっても、拍節構造やシンコペーションの本質を表現する方法としては誤りである。その理由は、複数の層がまず先に独立的に存在する状態などは実際にはありえないからである。第4章で拍節構造を構築した際と同様に、1つの枠からそれを出発点として周囲に構造を広げていくことが考えられねばならない。つまり、複数の層とは、一方を基準にして他方が作られていく過程の結果として、見かけ上生じるものに過ぎないのである。

クレブスにとってシンコペーションは、複数のレイヤーをずらして重ねたものとして説明され、そのズレの程度が「不協和」を形成する。このような考え方に対してサマロット(Frank P. Samarotto)は、クレブスの本に対する書評の中で、次のような不満を示している。(図6-3.4はサマロットによる図を再現したもの)。『図のaは不協和な層を全体として拍節に一致するレイヤーに関連付けながら、1回のズレの操作としてレイヤー全体を導き出している。図bでは、拍節に一致するレイヤーの繰り返されるパルスにそれぞれ関係し合うズレの連続によって、不協和が導き出されている。図のbは調性的意味での不協和により近い。というのもそれぞれの不協和なイベントが1つの協和するイベントと関係するからである。図aはクレブスの考え方により一致すると思われるが、図aの方がよく現象を説明できるような場合というのはあまりないのではあるまいか。特に、不協和なレイヤーのパルスの間隔が広い場合はそう思われる。』

しかしサマロットは、このように主張することが、クレブスやイエストンの理論の根幹を否定してしまっているということに気づいていなかったようである。というのも、サマロットのやり方では、ずれたレイヤーは、ズレの操作の後に生じることになるからである。そして結局のところサマロットは、拍節をパルスとしてしか、つまり人間の外にある刺激や刺激の中の秩序としてしか捉えられなかったので、このズレの操作が何を意味しているのか解明することはできなかったのである。

先行するタイプのシンコペーション

先行するタイプのシンコペーションも、その結合力の源は、ずれた位置から始まるリュシーアーチである。ただし、その起点自体がずれているので、先行するタイプのシンコペーションは強い効果を持つ。さらに、常に直後に支配的な拍節がなんらかのやり方で確認されるということを繰り返さないと、ずれた拍節に支配権が移ってしまいやすい。その場合、それまで支配的であった拍節構造が、新しい支配的な拍節に対する後続するタイプのシンコペーションに変わる。次の例はそうした典型的な例である。

譜例6-3.1の、ベートーヴェンの29番のピアノソナタのスケルツォは、アナクルーシスを持つごく普通のフレーズで始まる。アナクルーシスは、先行するタイプのシンコペーションで始まった後に、小節の開始であるところの支配的な拍節が重なって始まったものである。図6-3.5で示すように、小節線に一致する枠が支配的な拍節であり、アナクルーシスは先行側にずれて所属する。アナクルーシスから始まるリュシーアーチは、支配的な拍節によって正配置ワリコミを受けて途中で途切れて、支配的な小節全体に対する前置きのような働きをする。

だがすぐ後のm.15で、左手のオクターヴが弱拍から始まって続く強拍に響き込む形となると(譜例6-3.2)、ずれた位置の方が支配的であるかのように感じられるようになる。すると、アナクルーシスが新たに第1拍のように感じられるようになり、曲の冒頭では支配側であった小節の初めの2つの拍が、後続側にずれたシンコペーションとして感じられるようになる(譜例6-3.3)。図6-3.6を見ると、支配する枠の位置が変わっていることが分かるだろう。これはショパンのマズルカで良く見られる形と同じである(譜例6-3.4)。つまりこの形は、3拍子で2拍目にアクセントがあると言われる形の構造的な説明となっている。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?