ショパン ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2のリズム

第1〜16小節

標準形とその階層性

最初の2小節のメロディーは、頻繁に見られる形であることがすぐ分かるでしょう。次の譜例では、斜めの赤線でアナクルーシスを示すことで、メロディーの区分を行っています。

青い曲がったアーチ状の矢印は、この2小節のメロディーの「骨組み」を示しています。第2小節は強拍で終わらずに弱拍まで伸びていますのでこのリズムは女性終止ということになります。

最初の2小節のリズムはアナクルーシスが付いた標準形です。すなわち、このリズムの原形は2小節の長さを持つ1つの音符であり、これを1:1で2等分したものがこの2つの小節に対応します。この2つの小節の結びつきは上の楽譜の曲がった矢印で示したように、強拍同士の関係として理解できます。さらにそれぞれの小節をさらに細分化することによって、実際の楽曲で使われているようなリズムを生成することができます。

それぞれの小節内には小さな標準形が埋め込まれています。次の楽譜ではこのことを赤い曲がった矢印で示しました。

このようにしてリズムは、同じような構造を何重にも入れ子にすることで、細かい様々なリズムを派生することができるというわけです。

第1小節の最後の8分音符のC#音は、アナクルーシス的ではないと思います。というのも、ここをアナクルーシスとして理解すると、1つ前の8分音符のC#の音でメロディーを区切ることになるわけですが、何か違和感を感じるからです。アナクルーシスは、しばしば同じ形で繰り返されますが、必ずしも小刻みに同じ形が繰り返されるとは限りません。この曲の場合では、2小節ごとに同じ形が繰り返されていますが、それより小さな単位では同じ形の繰り返しではない、ということでしょう。

第3〜4小節はほぼ繰り返しなので問題はないでしょう。5連符が現れますが、リズムの構造を変化させるようなものではありません。

第11〜12小節では音符が非常に細分化されていますが、アナクルーシスが付いた標準形というリズム形は変化していません。

これは中間部を経ての第51〜52小節でも同様です。

第5〜6小節のリズム

第5〜6小節は高さを変えて繰り返すように始まります。しかし第6小節では、最初の8分音符だけが分離して書かれています。これはリズムが一旦、この8分音符で終わることを意味していると考えられます。つまり、第5〜6小節のリズムはとりあえず強拍で終わる標準形である、と理解できることになります。男性終止とも言われます。

ではその後に続く音は何なのでしょうか?

第6小節の2つの目の8分音符は、1オクターヴ以上跳躍した高いF#です。ここから後の音の桁が繋がっていることは、F#から始まるグルーピングがあることを示唆しています。このF#からの動きが何であるのかを解釈するのは、ちょっと難問です。

可能性としては、このF#から16分音符でのD#-F#-G#という動きが、第7〜8小節のリズムのアナクルーシスになっているという解釈と、第5〜6小節の標準形のリズムの後に付属するおまけの構造であるという解釈の可能性があります。

ここでは後者の解釈を取りたいと思います。その理由は、この動きが、この曲でこれまで出ていたアナクルーシスよりもかなり大きく、バランスを欠くと思われるからです。つまり今までは2小節分のリズムに対して、8分音符の長さのアナクルーシスを出してきたのに対して、ここで8分音符3つの長さを持ったアナクルーシスを出すという大きな変化が起こっているようには感じられない、ということです。

第14小節や第54小節にも、第6小節と同じことが言えます。

第7〜8小節のリズム

次の譜例は、冒頭にタイで響き込んでいる音を省略してあります。

この2小節も標準形のリズムを構成しています。それぞれの拍のウラに冒頭のアナクルーシスと同じ付点リズムが現れていますが、これがその後の強拍に属しているように感じられるか、というと必ずしもそうは思えません。

もしも第7小節の前に同じ形のアナクルーシスが付いていたならば、アナクルーシスの付いた形が連続するという解釈の可能性も高くなります。

第15小節ではメロディーが強拍で終わっていますから男性終止です。

第17〜24小節

第17小節からは、属和音で新しい部分が始まります。新しい部分の開始なので、C#上の新しい調で始まっていると言ってもいいでしょう。というのは、もしも第17小節から開始するような曲があったら、それは嬰ハ長調と言われるはずだからです。

第17〜18小節はアナクルーシス付きの標準形のリズムで、終止は女性終止です。

次の2小節もほぼ同じ形ですが、冒頭の音がタイで響き込んでいる点が異なります。リズム的には、第19小節の最初のC#音から始まっているということになります。この事によってリズムに若干の修飾が行われていると理解できます。大雑把に見れば2小節の標準形ですが、その1つ目の小節の内部が、2拍目から次の小節への「ウラを取る形」になっていると考えられます。

はめ込まれたスカート構造

第21小節からは、再び第19〜20小節と同じ2小節のリズムが始まるかのように思われますが、第22小節で「ワリコミ」が起こって、この4小節は1+2+1のような形になっています。

「ワリコミ」というのは、リズムの終わるはずの位置から新しいリズムを開始することで、2つのリズムを重なり合った状態で結合することです。最初のリズムが終わろうとする勢いを利用して、次のリズムを出すことができます。

「スカート構造」は古典派の作曲家がセクションの終わりによく使った定型的表現です。このノクターンのように4小節構造の途中に埋め込まれているような例も存在しています。ここではその例として、モーツァルトのピアノソナタK.331のメヌエットから次の部分を挙げておきます。第14〜15小節がスカート構造となっています。

このノクターンでは第20〜21小節がスカート構造になっています。このスカート構造は非常に短く、またメロディーが3度下で再現されているために、典型的なスカート構造ほどには、セクションを終わらせる機能を持ちません。次の譜例のように繰り返しをはっきりさせ、また4小節構造からの分離を強めると機能が良く発揮されることになります。もちろんショパンは、このノクターンのこの箇所では、この譜例のような強い効果よりも、もっと軽やかなものがふさわしいと判断したのでしょう。

中間部

第25〜32小節のリズム

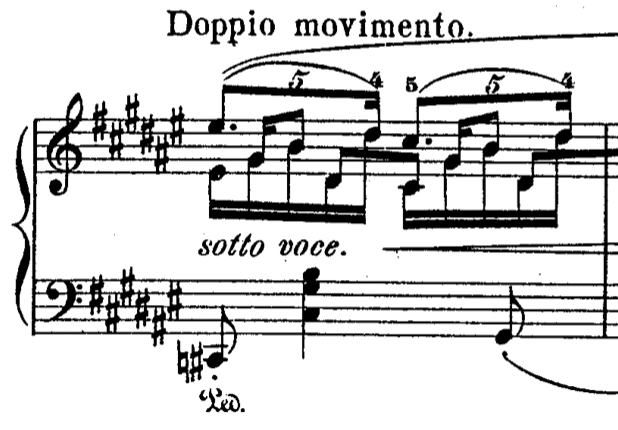

同じ拍子ですが、ドッピオ・モヴィメントと書かれており、演奏は2倍の速度で行われます。

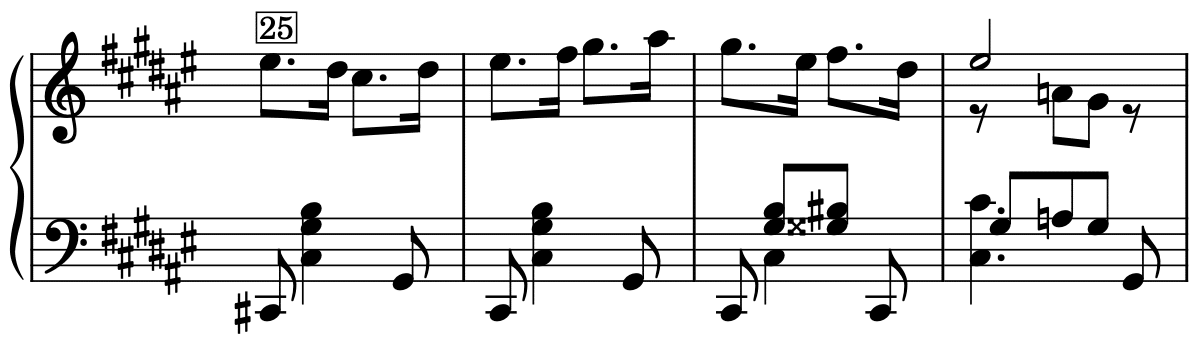

楽譜の表記が非常に複雑で、私の使っている楽譜を書くアプリでは表現できませんので、簡素化した楽譜で説明していきます。

第25〜28小節のリズムは4小節で標準形のリズムを作っています。メロディーが3番目の小節の先頭で終わっていないので女性終止ということになります。メロディーがどこで終わるのかということについては議論があるとこでしょう。内声がA→G#と動いていますが、これがメロディーの終わりのように感じられるからです。

第29〜32小節も、4小節で標準形を構成していると見ることができます。こちらはメロディーの終わりがより曖昧ですが、次の第33小節からの4小節構造がはっきりしていますから、この曖昧さが4小節単位の構造を壊すことはありません。

少し細かい話をします。すでに何度か説明していますが、標準形の分割のみを繰り返した場合には、強拍→弱拍の組み合わせでしかグループが形成されません。ですから、4小節構造の弱い小節に当たる第33小節が次の小節に至るグループを形成すると理解するためには、「斜拍子」か「裏を取る形」のどちらかの構造がそこにできていると考える必要があります。「斜拍子」はアナクルーシスと共通の構造ですが、この第33小節はアナクルーシスとは思われませんので、ここでは、第33小節から次の小節への「裏を取る形」のリズムが形成されていると理解します。

第33小節以降のリズム

第33小節以降を少し大雑把に見ていきましょう。第33〜36小節は移調して繰り返しています。ですから第37小節からも同じように進展するのかと思われますが、第39小節から大きな「ワリコミ」が発生します。つまり、第37小節から始まる4小節での標準形リズムは、後半の最初に当たる第39小節に新たなグループが割り込むことによって途中で打ち切られ、一種のアナクルーシスのような役割を果たすことになります。

第43小節からは「スカート構造」が現れています。すなわち、第43〜44小節と、第45〜46小節がC#上の和音を軸としたオクターヴ違いの繰り返しの関係になっています。

ついでに曲の終わりのスカート構造も紹介しておきましょう。こちらは同一の和音の中でベース音の動きだけでスカート構造を作っています。小節の最初のベース音がF#で、最後のベース音が常にC#になっており、小節線をまたぐと同時にC#→F#というベース進行が行われていることが分かるでしょう。

再現部

この曲の再現部は、最初の主題を完全に再現しないうちに第55小節からコーダへと突入する非常に簡潔なものとなっています。

このコーダに突入する箇所を最後に見ておきましょう。

第55小節の形を繰り返すことによって2小節のグループが生まれ、これを起点にして4小節グループが生じています。これは大きな標準形とみなすことができ、第57〜58小節は大きな女性終止になります。

さらに第58小節では、さっき中間部の最後で説明したスカート構造が、ワリコミで開始しています。スカート構造は、その直前の4小節構造の最後の小節にトニックが来る場合などに、このようなワリコミを引き起こすことがよくあります。そのため、スカート構造の直前のフレーズは一見すると3小節とか7小節などといった中途半端な長さを持つことが多いのです。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?