ショパン ノクターン第6番ト短調Op.15-3のリズム

フレーズ構造が不規則でかつ曖昧であり、テンポの遅さも手伝って非常にリズムを捉えにくい。おそらく、ショパンのノクターンの中で最も人気のない曲なのではないでしょうか。

第1〜50小節

冒頭からとてもやっかいなフレーズが始まります。このようなときに指針となるのは、できるだけ規則的な聴き方ができるような解釈を目指す、ということです。不規則なものは、それ相応の代償を要求します。というのも、不規則なのですから、構造的に重要な場面で音楽が何らかのシグナルを聴き手に伝えて構造パターンが変化することを知らせる必要があるのです。音楽において、聴いて知ることのできないような構造などは、存在しないのと同じです。

このノクターンは、不規則でありながら、そうしたシグナルが乏しいため、解釈をはっきり決められない曖昧なものになってしまっています。音楽においては一般的に、曖昧なものというのは分かりにくいものです。

ここではできるだけ分かりやすい解釈を試みようと思います。

(※この記事では楽譜に書かれたスラーは重視しません。なぜかと言うと、スラーはフレージングを示す意味でも、レガートを示す意味でも、あるいはもっと様々な意味でも使われた曖昧な記号だからです。特に一般に認められた使用のガイドラインがあったわけでもなく、作曲家もその都度一貫しないやり方でスラーを用いました。ですから、スラーをフレージングを示すものと断定することは分析者の恣意的な判断でしかありません。また、スラーは多重に引かれることは滅多にありませんが、現在ではフレーズ構造が階層性を持つことが一般に認められていますので、そもそもスラーではフレージングを正確に示すことは不可能なのです。仮に作曲家がフレージングを示すためにスラーを用いていたとしても、スラーの切れ目がどの構造レベルでの切れ目であるかは結局各自が判断する他はありません。こうした前提を知らずに、スラーをフレージングを示すものと考えることは非常に危険です。)

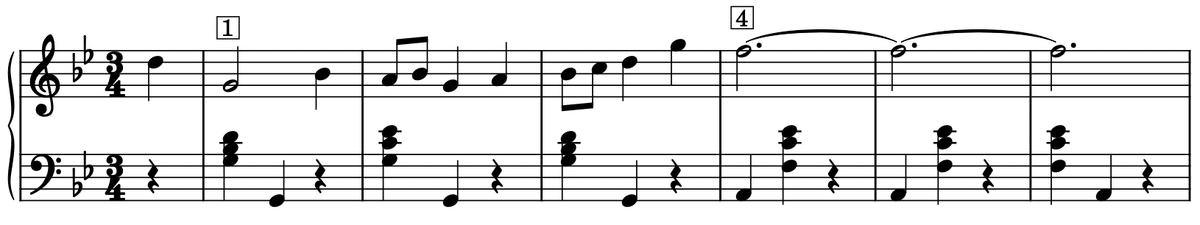

冒頭4小節のリズム

冒頭の4小節は、それを単独で取り出せば、2小節+2小節の4小節構造として聴くことができます。しかしそのような解釈をすると、第5小節以降が余ってしまいます。これは流石に第5小節から新しいグループが開始するとは解釈できない形です。

よって、第1〜3小節の3小節と、第4小節以降に分ける必要があります。ただしメロディーは繋がっています。ですから、3小節+3小節の標準形リズムではないか、と考えるのが妥当です。

この時、第4小節の接続の仕方は「ワリコミ」と同じものと理解してかまいません。つまり、もともと4小節構造であったものに、第4小節から別の構造がワリコミによって結合した、と考えてもいいのです。ただしこれは唯一の起源を主張しているわけではなく、このような構造を導く手段が色々あるうちの1つを挙げているだけですから注意してください。3小節構造はしばしば、より規則的とされる4小節構造の変形として理解されますが、2小節構造を引き伸ばしたと理解しても同じことになる必要があります。

以上のことより最初の3小節は、より細かく見ると、2小節+1小節に分かれていると理解できそうです。これを1+2として理解しようとすると「ワリコミ」の理解が難しくなります。

第7〜12小節のリズム

第7小節は、ベース音も変わり、メロディーも強拍に前と異なる高さの音を出しているので、ここから新しいリズムが開始すると考えていいでしょう。第7小節は平行長調のトニックで、第8小節はそのドミナントの和音ですから、第7〜10小節の形は「スカート構造」と全く同じ形となります。

スカート構造で典型的に見られるメロディーは、伴奏などが示す小節のグループに対して遅れて始まり、次の小節グループの先頭に入って終わるという形を持ちます。第7小節の先頭のD音は、拍節的なグループの先頭を示す働きをしていますが、あまり目立たせるべきではありません。というのも、むしろ重要なのが3拍目のD音から始まる短長短長というリズムが繰り返されることだからです。

第7〜10小節をスカート構造と理解する解釈の利点は、この後第19〜22小節の解釈でも同じ分析を行うことができることや、2小節単位で区切ることが第35〜36小節でのメロディーの装飾にも良くマッチすることです。

第19小節は、普通に考えると新しいグループの開始には思えないかもしれません。しかし、第7〜12小節の解釈と関連付けることで、第19小節からスカート構造が始まるという解釈の説得力が増します。

第19小節(第43小節)は、G#が含まれますがこれは経過音で、本質的にはトニックのDmの和音です。つまり第19〜22小節(43〜46小節)もまたスカート構造であることになります。

あとで第43小節をグループの開始と解釈すれば、第43〜50小節がちょうど4小節+4小節と解釈できるのですから、この解釈はさらに魅力的です。

(音量注意)次の動画はこのノクターンをMIDIでハイスピードで演奏させたものです。音符を並べただけのものであり、細かいニュアンスなどは全くいじっていません。ゆっくり演奏するときには感じにくいリズムが、高速では感じやすくなることもありますので参考にしてみてくだい。冒頭の動画より音量が大きいですので注意してください。

第51〜88小節

第51小節からは、新しい部分というより、不安定な過渡的な部分に入って行きます。

第51〜58小節の8小節と、第59〜66小節の8小節は同じリズムを出しています。後者は、半音下で前者とほぼ同じことをしています。リズムは標準形です。タイによって先頭の音が打たれない箇所がありますが、これは4小節ごとにはっきり区切られてしまうことを避けているのかもしれません。効果的であるかどうかはさておき、ショパンはこの曲で意図的にリズムを曖昧にしているということでしょう。

8+8のシンメトリーな構造の後に、第67〜68小節に繋ぎの役割をする2小節を挿入しています。これは、直前の8小節構造の材料を使うことで、新しい部分を直前の部分の発展や付属品のように認識させて自然に繋ぎつつも、それを足場として新しい部分を導き出すテクニックです。これはベートーヴェンなどでよく見られます。シンメトリーな構成ばかり続けると、まるで機械的に進行する舞曲のような退屈なものになりがちですが、このようなテクニックを使うことで、より深みのある流れを作ることができる場合があります。

この曲の場合は、第63〜66小節を繰り返すようなフリをして、第65小節に当たる形を繰り返すことによって新しい部分を開始した、と言ってもいいでしょう。

しかし第69小節からの8小節は、規則性の見つけられない気まぐれなものに思われます。うまい区分が見つけられません。和声的には、少し前から嬰ヘ長調のドミナントの音であるC#をバスとしたまま、その上に完全なドミナントの和音を出してトニックに進むという進行をずっとキャンセルし続けているという部分と言えます。

古典的な常識では、最終的にC#上に属七の和音を出して、F#の和音に進むことが期待されるわけですが、ここでは結果としてはC#上にメジャーコードを出すだけで終わってしまいます。つまりいつの間にかドミナント和音が主和音になっていた、ということです。

第89小節からの部分は半音下げたC音をバスとして始まります。

第89〜120小節

第89〜96小節のリズム

この8小節も普通ではありません。第92小節が、4小節の終わりと言うよりも、新しい始まりのように感じられるからです。これはワリコミです。

つまり、まず次のような4小節構造が素材として存在していたものとして解釈できます。最後のDmの和音をフレーズの終わりとして感じれば、この4小節は女性終止を持つ標準形のリズムとなります。

この最後のDmの和音に、次のような新しい部分を割り込ませると、原曲のようなフレーズを生み出すことができます。これはスカート構造によく似た形を持つ5小節の部分(2+2+1と分解できる)です。

最後の1小節が半端なものに思えるかもしれませんが、小節の先頭でメロディーが終わってしまうと、次のフレーズを案外早めに出せるものなのです。このようなやり方で3小節や、1.5小節のフレーズを作る例は良く見られます。

もう少し詳しく説明しましょう。標準形のリズムは、通常は同じ長さを持つ2つの拍節的な単位によって構成されます。そのため、メロディーは2小節や4小節であることが多いのです。標準形のメロディーが男性終止する場合、メロディーは後半の単位に入って即座に終わります。その時、後半の単位を、前半と同じ長さ経過する前に終わらせて、次のリズムを開始することができるのです。その結果、フレーズが3小節や、1.5小節となるというわけです。

第97〜104小節のリズム

第97小節からは、2小節ずつの小さな標準形のリズムが連続します。下の譜例では斜めの赤線でアナクルーシスを表現しました。そして最後の2小節は2拍ずつのヘミオラが生じています。小さなスカート構造があることが分かるでしょう。

この後の第105小節からは、第89小節からの8小節を繰り返します。

第113小節からの8小節もほぼ繰り返しですが、最後の2小節がヘミオラではなくなっており、標準形のリズムをさらに繰り返したものとなっています。最後のFメジャーの和音はアナクルーシスとなって次に所属します。

第121〜152小節

第121〜122の2小節のリズムは標準形です。2小節目の連打が女性終止を形成しています。女性終止というのは小さい標準形リズムであり、2小節からなる大きな標準形に埋め込まれています。1小節目の3拍目の和音は小さいレベルでのアナクルーシスで、先程の女性終止に付属するものです。

和声的には特殊な進行を繰り返しており、旋法的な響きを強調してますが、この記事では和声的な側面には立ち入らないことにしましょう。

2小節の標準形が繰り返されますが、第133〜134小節の2小節はGmの和音を軸とするスカート構造を形成しています。このスカート構造を内部に埋め込む形で、第133〜136小節の4小節は大きな標準形リズムとなってここまでの16小節を一旦閉じます。

第137小節からは繰り返しになります。これは最後だけが違っており、スカート構造を完成させずにGメジャーの和音で終わる4小節の標準形リズムを作って終わります。

結果としてト短調で始まってト短調のピカルディ終止で終わったような形になりましたが、強引というか、こじつけのような印象は否めません。リズム的な不規則性や、旋法的な和声から考えても、ショパンはこのノクターンで、かなり実験的な試みをしたのだと言えるでしょう。残念ながら、良い結果とはなりませんでしたが。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?