本気で読書感想文(京極夏彦さん『ヒトごろし』、1)

私自身、新撰組を日本史の授業で習った記憶はない。教わった人もいるかもしれないが、教科書に取り上げられない以上、最低限文部科学省的にはわざわざ教える必要がないと判断されたのだろう。けれども意外と知名度は高い。

近藤勇、土方歳三、沖田総司。

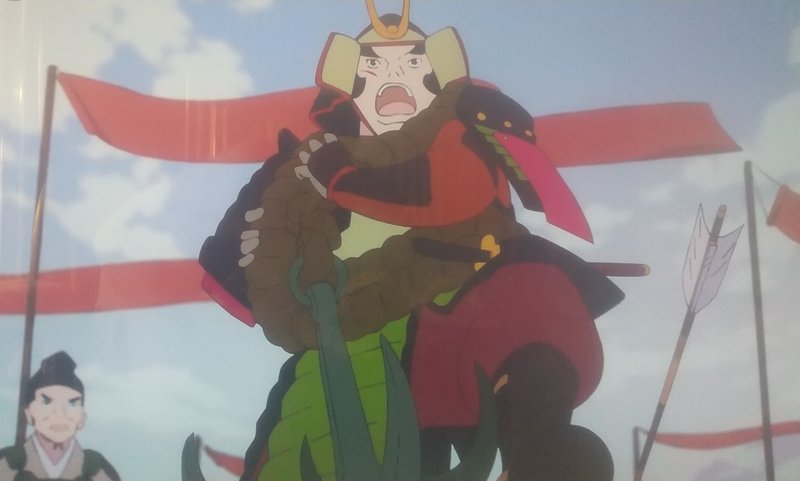

特別学んだ訳ではないのに知った名は、2004年にNHKで放送された「新撰組!」を始め、「銀魂」「風光る」個人的にはサッカーマンガの「ファンタジスタ」でも見かけている。

これは歴史上の人物に限った話ではないが、「誰か」や「何か」を書く時、書く側の立つ場所によって、事象は異なる顔色を見せる。新撰組に関して言えば、例えば「義に重きを置き、武士としての生き方に憧れた者たちが時代に取り残され、滅びる様」か、あるいは「当時の如く、ならず者集団」か。

こうして大きく二択にしたとして、本作がとる立場。その象徴が沖田総司の描き方だ。不治の病が先のない新撰組の未来を連想させるためだろうか、新撰組を題材とした時、決まってイケメンポジションにおさまるこの男は、けれども本作では「蚊を潰すように笑い乍ら人を殺せる」「人を殺したい歳三を、終始背後からニヤニヤしながら見ている薄気味悪い存在」として描かれている。加えて、人外(にんがい)、溝鼠と、実に散々な言われよう。

そうして沖田を気味の悪い存在として書き込めば書き込むほど、「新撰組」と耳にした時感じていた「忠義の者」という印象自体が、目の曇ったものに思えてくる。赤穂浪士による討ち入り事件は仇討ち。高い身分の者に対しての抗議として、己の命を差し出す。「死」という絶対的なものを取り込むことによって、不退転の覚悟を示し、言ってみれば自分を最大限にまで大きく見せる。形だけに限れば、ドーピングで一時的に大きな力を手にしたアラバスタの兵士とやっていることは同じで、たぶん死に方まで同じだと思う。うわあかわいそうと思ったか。思ったな、私も。でも冷静になれば「通路で横たわってほしいお菓子を買ってもらえるまで頑として動こうとしない幼子」と何が違う。

誰がためという体はあろうと、その人自身の考える正義、結局は自分の願いを成し遂げるための手段に過ぎず、そこに命をベットしただけのこと。

憧れるのは分かるけども

不治の病を患った沖田は最期まで救われない。殺生を求める同類を見つけたとうれしそうに歳三を見つめながら、最期は足手まといとして死を遂げる。けれどその視線はへばりついたまま。

死の持つ絶対的な力。それは強い言葉程に人に衝撃を与え、動揺させ、その性質まで変えてしまう力を持つ。だから死を軽んじたり、人を殺しても赦される環境を作ろうと画策する者を筆者は赦さない。

〈「てめえら」

勝は歳三を指差した。

「切腹が好きじゃねえか。大好きだろ。一体何人腹ァ切らせたよ。忠だか義だか、法度だか知らねえが、殺し過ぎだろう。そして、死に過ぎなんだよ」〉

そうして美談にするな、と警告する。近藤勇を、落ちると分かっていて甲府に残したのは、花道を用意したのだと。どうせお前ら死にてえんだろ、と。俺はな〈あの武士のよ、死にゃいいかって態度がよ、嫌えなんだよ〉と。

少しだけ文化の話を挟む。

日本は「明治維新での四民平等」や「1945年以降の米による現行の憲法や民法」によって平等主義を徹底させたが、いくら徹底させようとしたところで、全く素質がなければ定着はしない。

日本の集団の原型は「ムラ」であり、村八分というのは日本特有の文化だ。個よりも母体が優先され、母体のために身を粉にする。そんな自己犠牲こそ崇高なものとして、そのために行動することを求める。

村八分。太平洋戦争では、捕虜とされた後帰国すると、家族もろとも村八分にされたという。大切な人が生きて帰ったという個の喜びは「何お前だけいい思いしてんだよ」という「平等」に反する。

必ずしも本人が望まなくても殺される文化というのがこの国には根付いている。自分だけがラクな思いをすれば、自分だけでなく大切な人まで制裁を受ける。「それ」は不可避なのだ。

人間魚雷の回天を発案したのは、たった22歳と21歳の兵士。その訓練中、操縦の誤りで海底に突き刺さったまま身動きの取れなくなったとある訓練生は、せめてこの失敗を今後に活かせるようにと、壁に「どのくらいスピードを出したら制御不能になるか」や「7時間くらいなら生きていられる」などの情報を書き残したという。

すごいと思うか? 自己犠牲の精神を美しいと思うか?

嘘だろ。悲惨すぎる。こんなの悲劇以外の何ものでもない。二度と繰り返してはいけない。

大切な人が自分のために震えを押し殺して、恐怖を一手に引き受けるんだぞ。ダメだろ。殴っても止めなきゃ。

人も、植物も、育てるには時間がかかる一方、刈り取るのは一瞬。

まずは「ヒトごろし」このタイトルの持つ重みから話を始めようと思う。

参考:「ムラ」

1、みんなが一緒に同じことをしたい

2、少数意見は外に追い出す(含まない)

3、厳格な上下関係によって成り立っている

4、競争が激しい

加藤周一さん『日本文化の隠れた形』より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?